Territoires et sociétés autochtones vers 1745

Les Premières nations ont vu leur nombre et leur territoire diminuer sans cesse depuis leurs premières rencontres avec les Européens. Tous les aspects de leur vie ont été bouleversés. Ils ont fourni l’aide et l'espace nécessaires à la venue de nombreux immigrants européens pour ce qui allait devenir le Canada. L'histoire de cette rencontre et de ses suites permet de mieux comprendre les difficultés qu'affrontent les Autochtones aujourd’hui, ainsi que leurs aspirations et leurs revendications actuelles. C'est pour eux la fin d'une époque.

La Proclamation royale de 1763

À la suite de la défaite de la Nouvelle-France, en 1760, les Autochtones qui étaient alliés aux Français concluent des ententes avec les Britanniques. Ces Amérindiens deviennent neutres et sont considérés comme des amis. Les Britanniques leur promettent qu’ils pourront conserver leurs terres et leurs coutumes, commercer avec eux et exercer la religion qu’ils ont apprise des Français.

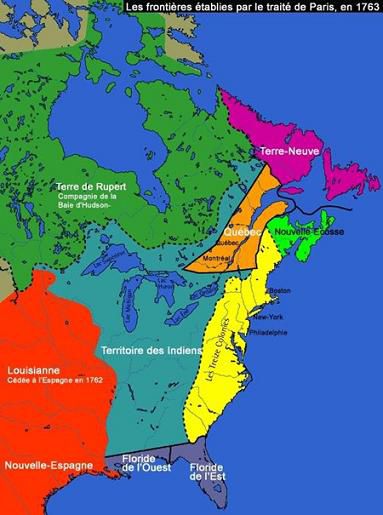

En 1763, la guerre entre la France et la Grande-Bretagne est bien terminée. La France cède toutes ses possessions en Amérique du Nord à la Grande-Bretagne (sauf les îles Saint-Pierre et Miquelon et ses droits de pêche à Terre-Neuve). La même année, une proclamation du roi George lll d’Angleterre reconnaît l’existence d’un territoire indien. C’est la Proclamation royale de 1763. Le territoire indien couvre une vaste étendue située entre les montagnes Appalaches et le fleuve Mississippi. En agissant ainsi, le roi souhaite conserver de bonnes relations avec les anciens alliés des Français. Il veut aussi s’assurer leur appui militaire en cas de guerre, sinon, qu’ils resteront neutres.

La Proclamation royale du roi George III d'Angleterre n'intègre pas les Autochtones comme des sujets britanniques, mais comme des alliés. Elle oblige les colonies britanniques à obtenir des Autochtones des cessions de droits sur leurs terres avant d'en faire la colonisation.

Des terres réservées

Personne n’a le droit de s’installer sur le territoire réservé par la Proclamation royale de 1763 sans l’accord des Autochtones et du roi d’Angleterre. Les Autochtones ne peuvent céder leurs droits territoriaux qu’au gouvernement et cela en échange d’une compensation déterminée par négociation. L’occupation d’un territoire autochtone, qui n’a pas déjà été cédé par eux au gouvernement, est donc considérée illégale.

Malgré la protection accordée aux terres autochtones, le gouvernement se garantit un accès à ces terres pour les coloniser. Effectivement, les colons débordent rapidement sur le territoire indien. Quelques années à peine après la Proclamation royale, des colons s’installent sur des terres situées en plein territoire réservé aux Autochtones. Les empiètements sur les terres amérindiennes vont se poursuivre par la suite. La frontière ouest, délimitée par la Proclamation royale, ne cessera pas d’être repoussée plus loin afin de donner accès à de nouvelles terres pour la colonisation.

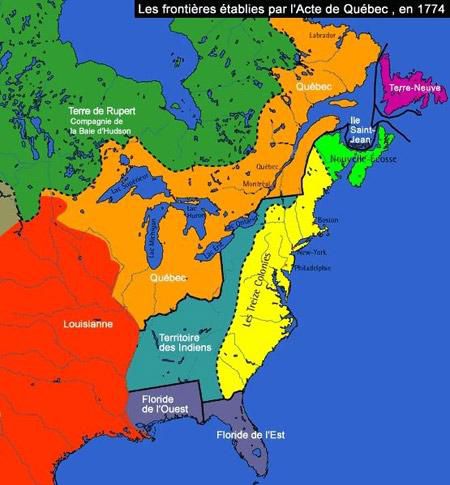

En 1774, l'Acte de Québec étend les frontières du Québec (Bas-Canada) vers le nord, jusqu'au Labrador, et vers le sud, jusqu'à la rivière Ohio. Cet acte constitue un empiètement massif sur le territoire réservé aux Autochtones par la Proclamation royale de 1763.

La Proclamation royale de 1763 est toujours très importante en ce qui concerne les droits territoriaux et les revendications autochtones. En 1973, une injonction est accordée aux Cris, par le juge Malouf de la Cour suprême, afin d'arrêter la construction des barrages hydroélectriques sur leur territoire. La décision du juge repose alors sur les droits accordés aux Autochtones par la Proclamation royale de 1763. Peu de temps après, le jugement est renversé, mais le gouvernement québécois doit négocier avec les Cris. Les négociations mènent à une entente entre les Cris, les Inuits et les gouvernements du Québec et du Canada : la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

La Loi sur les Indiens

Au moment de la Confédération canadienne, en 1867, toute la juridiction sur les Affaires indiennes est attribuée au gouvernement fédéral. Le gouvernement a le pouvoir de faire des lois et des règlements sur toutes les questions liées «aux Indiens et aux terres réservées pour les Indiens. En 1876, le gouvernement décide de regrouper toutes les lois concernant les Autochtones pour n’en former qu’une seule : l’Acte des Sauvages. Cela donne naissance à la Loi sur les Indiens.

L'administration des affaires indiennes au Canada est encore aujourd’hui basée sur cette loi adoptée en 1876. Elle était pourtant considérée comme temporaire puisqu’elle visait l'assimilation des Autochtones à la société blanche. L’agent des affaires indiennes (l’agent des Sauvages) représentait le gouvernement fédéral dans les réserves. Il administrait les affaires des Autochtones et il contrôlait à peu près tous les aspects de leur vie dans la réserve. L’Acte des Sauvages donnait de nombreux pouvoirs au gouvernement :

Définir qui est Indien, contrôler les terres réservées, contrôler les structures politiques autochtones, réglementer certaines coutumes ou pratiques qui n’allaient pas dans le sens des objectifs d’assimilation du gouvernement

La Loi sur les Indiens visait à maintenir les Autochtones sous la tutelle du gouvernement fédéral. Elle régissait leur vie à l'intérieur comme à l'extérieur de la réserve. La loi sera modifiée à plusieurs reprises par la suite, dont une dernière fois en 1985.

Indiens inscrits et Indiens non inscrits

La distinction entre Indiens inscrits et Indiens non inscrits est formulée pour la première fois. L’Indien inscrit désigne celui qui possède le statut d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens (1876). Un Autochtone, qui n’est pas inscrit sur la liste officielle du gouvernement, n’est pas reconnu comme membre des Premières Nations.

Le gouvernement décrète aussi que le droit d’appartenance à une nation autochtone se transmet seulement par l’homme. La femme autochtone mariée à un non Autochtone perd son statut d'Indienne. Selon cette loi, elle n'est plus considérée comme Autochtone ni ses enfants. Plusieurs femmes et enfants autochtones perdent alors leur statut d’Indien. Par contre, la femme non Autochtone peut acquérir le statut d'Indienne en mariant un Autochtone. Il faudra attendre l’année 1985 pour que les femmes autochtones et leurs enfants - qui ont perdu leur statut d’Indien - le retrouvent.

Le gouvernement détient aussi plusieurs pouvoirs concernant l’administration des terres autochtones. Son contrôle s’étend aux terres des réserves, que ce soit pour leur location ou pour leur vente. Par exemple, en 1888, les Autochtones n’ont pratiquement plus de pouvoir pour contester l’établissement de colons blancs sur leurs terres. Ainsi, des terres localisées sur des réserves sont affectées à la colonisation. La loi prévoit aussi l’élection des chefs de bandes sans tenir compte du système politique des Autochtones. Ces chefs aux pouvoirs limités seraient sous la supervision du gouvernement.

La création des réserves

Au début du 19e siècle, les peuples autochtones sont durement affectés par les empiètements sur leurs territoires à cause de l’augmentation rapide de la population au Québec, du développement de la colonisation et de l’industrie forestière. Les activités de chasse et de pêche des Autochtones sont menacées et le gibier se fait de plus en plus rare. Les Autochtones demandent alors au gouvernement de protéger leurs terres et leurs ressources. Ils veulent des terres réservées à leur usage exclusif ainsi que des compensations monétaires pour celles qui ont été dévastées. Sans cesse, les Autochtones doivent s’adapter pour survivre. Le gouvernement, qui souhaite toujours les sédentariser, répond à leurs requêtes.

Nicolas Vincent Isawanhonhi fut chef de la nation huronne-wendate entre 1810 et 1844. À quelques reprises, il s'est adressé à la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada (Québec). Ses discours dénonçaient la détérioration des conditions de vie des Wendats et abordaient la question des droits de chasse. Il s'est rendu à Londres comme ambassadeur en compagnie de trois autres chefs wendats. Ils ont présenté leurs revendications sur les terres de Sillery au roi George IV. Des terres leur avaient été concédées à cet endroit à l’époque de leur arrivée dans la région de Québec.

En 1851, le gouvernement édicte l’Acte pour mettre à part certaines étendues de terre pour l’usage des Autochtones. Par cette loi, 230 000 acres de terres sont réservées aux Autochtones du Québec dans le but de les dédommager pour les terres perdues. La majorité de ces terres est cédée aux Algonquins, aux Atikamekw, aux Montagnais et aux Népissingues. Le reste est partagé entre les Micmacs, les Abénakis, les Mohawks, les Hurons-Wendats et les Malécites de la vallée du Saint-Laurent.

Amérindien se livrant au labourage, dans une réserve, vers 1920

La politique du gouvernement fédéral était d'amener les Amérindiens à abandonner progressivement leurs activités traditionnelles pour adopter le mode de vie des Blancs, comme on le voit ici.

Deux ans plus tard, cette loi mène à la création de onze nouvelles réserves au Bas-Canada (Québec). On les qualifie de réserves modernes afin de les distinguer des réserves qui tirent leur origine des missions fondées à l’époque de la Nouvelle-France. De ces onze réserves, sept ont disparu à la suite de cessions ou d’échanges. Celles qui existent toujours sont : Doncaster, Maniwaki (Kitigan Zibi), Mann (Listuguj) et Témiscamingue.

Ces terres réservées représentaient une indemnité pour les terres perdues, occupées ou ravagées par les activités des Canadiens. Elles ne représentaient pas une cession des droits territoriaux des Autochtones qui n’avaient pas été négociés. Ces terres réservées seront elles aussi morcelées par des empiètements illégaux de la part des gouvernements et des voisins canadiens. Plusieurs communautés autochtones ont déjà déposé des revendications à ce sujet.

Chronologie historique des nations autochtones du Québec de 1745 à nos jours

1744-1748

Troisième guerre franco-anglaise en Amérique : la guerre de Succession d’Autriche (1740-1748) où les Autochtones alliés participent aux côtés des Français.

1752

Les Britanniques reconnaissent et confirment les droits de chasse et de pêche des Micmacs. Ils entérinent aussi le traité de paix et d'amitié de 1725. La valeur de ce traité de 1752 sera reconnue par la Cour suprême en 1985 (l’arrêt Simon).

1754-1763

Quatrième guerre franco-anglaise en Amérique : la guerre de Sept Ans (1756-1763) nommée aussi Guerre de la Conquête ou French and Indian War à cause de la participation active des Autochtones aux côtés des Français.

1755

Le gouvernement britannique crée le Département des Affaires indiennes qui relève alors de l'administration militaire. Le premier surintendant des Affaires indiennes est William Johnson.

1758

Le traité d'Easton est signé entre la Pennsylvanie et les nations de l'Ohio. Les montagnes Appalaches-Alleghanys deviennent la frontière des terres indiennes. Les Britanniques reconnaissent que toutes les terres situées à l'ouest des Appalaches appartiennent aux Autochtones. Cette limite sera plus tard repoussée vers l’ouest au détriment des Autochtones.

1759

Capitulation de Québec. À ce moment, les colonies françaises regroupent 80 000 colons (environ 15 000 en Acadie, 60 000 au Canada, 5 000 en Louisiane et sur le reste du territoire).

1760

L'acte de capitulation de Montréal est signé le 8 septembre 1760 en présence du général Jeffrey Amherst. Tout le territoire de la Nouvelle-France passe aux mains des Anglais. L'article 40 de cet acte protège les terres indiennes et assure le maintien de leurs propriétés, de leur droit de religion et de leur liberté de se déplacer.

1760-1774

La nouvelle alliance entre les Britanniques et les Autochtones oriente désormais les relations dans un contexte qui a changé : la France est éliminée, l'alliance franco-amérindienne s'est désintégrée lors de la chute de Montréal (1760). Les Britanniques, qui tentent de se rapprocher des Autochtones, concluent des traités avec les nations autrefois alliées des Français.

1761-1762

Entre 1761 et 1762, deux proclamations royales définissent différentes mesures afin d'assurer la protection des territoires autochtones. La Couronne britannique recherche alors le soutien des alliés autochtones.

1763

La France signe le traité de Paris, le 10 février 1763. Elle cède toutes ses possessions en Amérique du Nord au profit de l'Angleterre (sauf Saint-Pierre et Miquelon et ses droits de pêche à Terre-Neuve). La Louisiane est cédée à l'Espagne. Aucune clause ne concerne les Autochtones.

1763

La Proclamation royale du roi George III d'Angleterre n'intègre pas les Autochtones comme des sujets britanniques, mais comme des alliés. Elle reconnaît le droit foncier des Autochtones et délimite un territoire indien. Elle oblige les colonies britanniques à obtenir des Autochtones des cessions de droits sur leurs terres avant d'en faire la colonisation.

1763-1766

Le chef de la tribu des Outaouais, Pontiac, dirige le soulèvement des nations des Grands Lacs et de l’Ohio. Plusieurs Autochtones se révoltent contre la présence des Britanniques sur leurs terres. Tandis que les Amérindiens souhaitent de la part des Britanniques un comportement d’alliés, ces derniers agissent plutôt comme des conquérants. Les Autochtones, qui cherchent à conserver la possession de leurs terres, s’emparent de plusieurs postes militaires que les Britanniques venaient d’enlever aux Français. Mais le manque de munitions, l’obligation des guerriers de partir pour les camps de chasse d’hiver afin de nourrir leur famille, le désaccord qui s’installe entre les nations ralliées, l’absence de l’aide souhaitée de la part des Français ainsi que la variole qui se répand à cause de couvertures infectées remises consciemment aux Autochtones par les Britanniques font en sorte que la coalition menée par Pontiac échoue. Toutefois l’agitation dure jusqu’à la signature du traité d’Oswego en 1766 et à l’assassinat de Pontiac en 1769. La décision du roi de rendre officielle la reconnaissance d’un vaste territoire indien, par la Proclamation royale, a été influencée par cette révolte.

1763-1800

Une série de 24 traités à contenu territorial sont signés entre les Britanniques et divers groupes autochtones. La plupart de ces traités portent sur des terres fertiles du nord de l’Ontario. Leur but est de libérer ces terres du titre de propriété indienne, dont l'existence était sous-entendue dans la Proclamation royale, en échange de compensations.

1768

Traité du Fort Stanwix (New York) entre les Britanniques, les Iroquois et des représentants des Sept-Nations (organisation politique qui regroupait les Indiens domiciliés de la Province du Québec). Ce traité repousse vers l'ouest la frontière délimitée en 1763 entre les colons et les Autochtones, au détriment de ces derniers.

1774

L'Acte de Québec reconnaît les lois civiles françaises et le libre exercice de la religion pour les Canadiens. Il étend les frontières du Québec (Bas-Canada) vers le nord, jusqu'au Labrador, et vers le sud, jusqu'à la rivière Ohio. Cet acte constitue un autre empiètement massif sur le territoire réservé aux Autochtones en 1763.

1774-1783

Pendant la Révolution américaine (guerre d'indépendance des États-Unis), les Britanniques sollicitent l'aide des Autochtones contre les Américains en échange de la promesse de protéger leurs terres. Plusieurs Autochtones vivant au Québec appuient les Britanniques lors de la Révolution américaine. Les pressions des Américains et des Britanniques pour se rallier les membres de la Ligue des Six Nations (Ligue des Iroquois) provoquent des dissensions parmi les nations iroquoises et mènent à la rupture de la Ligue des Iroquois.

1783

Le traité de Versailles reconnaît l'indépendance des États-Unis. Il fixe les frontières canado-américaines de l'Atlantique jusqu'au Lac des Bois (le Canada perd le sud des Grands Lacs). Aucune clause ne concerne les Autochtones, malgré la participation de plusieurs d’entre eux dans cette guerre à titre d'alliés aux côtés des Britanniques. La pleine autorité sur le territoire indien est cédée aux États-Unis par l'Angleterre. La Proclamation royale cesse donc de régir les relations entre les Autochtones et les Américains.

1783

Les États-Unis adoptent, le 22 septembre, une proclamation qui interdit la colonisation des terres indiennes sans l'autorisation du Congrès américain.

1783-1796

Migration des Loyalistes et d’Iroquois au Canada.

1784-1850

Quelque 24 actes de cessions de terres sont signés entre des groupes autochtones et le gouvernement.

1791

L'Acte constitutionnel entraîne la création du Haut-Canada (Ontario) et du Bas-Canada (Québec).

1794

Le traité de Jay, ou traité d'amitié, de commerce et de navigation, instaure la paix entre le Canada et les États-Unis. Il suscite un rapprochement entre les Britanniques et les Américains. Certains Iroquois demeurent dans la vallée de l'Ohio, sous la protection du traité de Jay, pour faire la traite des fourrures avec les Américains. La Clause III du traité assure la libre circulation des Autochtones (et de leurs biens) de chaque côté de la frontière canado-américaine.

1794

Les Jésuites concèdent un terrain pour la réserve huronne-wendate de Lorette.

1795

Le traité de Greenville. Entre 1783 et 1794, une alliance défensive réunit des Autochtones provenant de 35 nations des Grands Lacs, des Iroquois du Canada et les membres de la Fédération des Sept-Nations (Amérindiens domiciliés au Québec). À la suite de leur défaite en 1794, les Autochtones signent avec les Américains le traité de Greenville. Les Autochtones doivent renoncer à la frontière définie par le traité de Stanwix en 1768. Ils cèdent les deux tiers de la vallée de l'Ohio.

1796-1830

Malgré leur situation de plus en plus précaire, les Autochtones continuent de se gouverner eux-mêmes, les politiques mises en place sont plutôt négociées qu'imposées.

1803

Vente de la Louisiane aux États-Unis. En 1763, elle avait été cédée à l’Espagne par la France.

Vers 1800

La traite des fourrures décline devant d’autres activités économiques comme l’exploitation forestière et l’agriculture.

1812-1814

La guerre éclate entre les États-Unis et l'Angleterre. Les Britanniques demandent l'aide des Autochtones contre les Américains. La plupart des Mohawks (Agniers) et des Abénakis se battent aux côtés des Britanniques, alors que les Iroquois du côté américain de Saint-Régis (Akwesasne) se rangent du côté des Américains. Les Britanniques veulent conserver le Haut-Canada (Ontario) attaqué par les Américains. Cette dernière participation importante des Autochtones à un grand conflit représente un tournant pour eux. Les alliances militaires entre les Autochtones et les Britanniques perdent leur importance à la fin de cette guerre, qui est le dernier conflit entre la Grande-Bretagne et les États-Unis en Amérique du Nord.

En 1814, le traité de Gand met fin aux hostilités de la guerre anglo-américaine. Il assure la restitution réciproque des conquêtes. On prévoit rendre aux Autochtones toutes leurs possessions, leurs droits et les privilèges dont ils jouissaient en 1811. Mais les Autochtones n'arriveront pas à récupérer les terres perdues. Ils n'obtiennent aucune garantie pour l'avenir, ils devront désormais signer des traités séparés.

Les questions reliées aux Autochtones passent d'une administration militaire à une administration civile. Car, avec la fin de la guerre de 1812, les Britanniques ne craignent plus d'invasion américaine. La nouvelle administration des dossiers autochtones favorise une politique d'assimilation et de confinement dans des réserves. Les missionnaires exhortent les gouvernements (américain et britannique) à améliorer le sort des Autochtones au moyen de programmes destinés à les «civiliser» en leur enseignant le christianisme et l'agriculture.

1815 à 1840

La population du Québec (Bas-Canada) s'accroît rapidement. Le Bas-Canada compte 335 000 habitants en 1815; environ 600 000 en 1840. La population croissante du Bas-Canada et du Haut-Canada continue d'empiéter sur les terres occupées par les Indiens. Ces derniers commencent à être considérés comme des obstacles à la colonisation eurocanadienne et au progrès.

1817

Aux États-Unis, on commence la mise en application du déménagement forcé des Amérindiens vivant sur leurs terres ancestrales dans la vallée de l'Ohio. La politique atteint son point culminant sur le «Chemin des larmes» que devront suivre les Cherokees dans les années 1830.

1818

Une convention canado-américaine confirme la frontière entre le Canada et les États-Unis au 49e parallèle jusqu'aux Rocheuses.

1820

À partir des années 1820, des Autochtones du Bas-Canada, dont les Algonquins, les Népissingues, puis les Montagnais, déposent des requêtes auprès des autorités coloniales. Ils demandent la création de terres réservées à leur usage et des compensations monétaires pour les terres déjà prises par les colons.

1820

La politique britannique prend une nouvelle orientation. On met en oeuvre un vaste programme de civilisation (intégration). En 1822, le gouvernement prévoit l'abolition complète du Département des Sauvages. De toute façon, on pense alors que les Autochtones, dont le nombre a beaucoup diminué, vont disparaître.

1821

La Compagnie de la Baie d'Hudson (fusionnée en 1821 à la Compagnie du Nord-Ouest) obtient l'exclusivité de la traite avec les Autochtones dans toutes les régions inhabitées du Canada.

1821 à 1851

Pendant cette période, la population du Canada triple. Elle passe d'environ 750 000 habitants, en 1821, à 2 300 000 habitants en 1851.

1829

Shawnadithit, la dernière représentante connue des Béothuks, meurt en 1829.

1830

Le Removal Act, aux États-Unis, implique la déportation à l'ouest du Mississippi de tous les Amérindiens vivant à l'est de ce fleuve (sauf les Iroquois). Des Iroquois, les Oneidas (Oneiouts) et les Tuscaroras, conservent leurs terres, mais de nombreux traités réduisent par la suite leur étendue. Les autres nations iroquoises sont placées dans des réserves.

1830

Sous l'influence de groupes humanitaires de Grande-Bretagne, une nouvelle politique indienne est adoptée. On encourage la civilisation et la christianisation des Autochtones au moyen des terres de réserves.

1839-1840

À la suite d’une vaste enquête menée sur les populations autochtones du Haut-Canada (Ontario) et du Bas-Canada (Québec), dans les années 1830, le gouvernement se rend compte que la colonisation est désastreuse pour les Autochtones. Il promulgue l'Act for the Protection of the Land (Haut-Canada, 1839) et l'Ordonnance pour pourvoir à la protection des Indiens ou Sauvages (Bas-Canada, 1840). La Couronne britannique, propriétaire des terres indiennes, les garde pour eux.

1840

L'Acte d'Union effectue le rattachement du Haut-Canada (Ontario) et du Bas-Canada (Québec) dans un Canada uni.

1847

Une commission royale d'enquête sur la situation des Autochtones recommande la création de réserves pour compenser la perte de leurs territoires devant le nombre grandissant de squatters, de bûcherons et de braconniers qui s’y installent.

1847

Arrivée de nombreux Irlandais chassés par la famine.

1850-1854

Entre 1850 et 1854, quatorze transactions d'achat de terres sont faites avec les nations autochtones de l'Île de Vancouver pour des fins de colonisation et d'exploitation minière. Les territoires sont échangés contre des montants forfaitaires, des couvertures et la liberté de chasser et de pêcher sur les terres inoccupées.

1850

Signature des deux traités Robinson. Les Saulteux (Ojibways du Lac Huron et du lac Supérieur) signent les traités Robinson concernant la cession de leurs terres au nord des lacs Huron et Supérieur en vue de l'exploitation minière dans cette région du Haut-Canada (Ontario). En retour, vingt petites réserves sont créées.

1850

Adoption de l'Acte pour mieux protéger les terres et les propriétés des Sauvages dans le Bas-Canada qui détermine, selon certains critères, qui est Indien.

1851

Au Bas-Canada (Québec), la Loi de 1851, l'Acte pour mettre à part certaines étendues de terre pour l'usage de certaines tribus de Sauvages dans le Bas-Canada, autorise le commissaire aux terres de la Couronne à mettre de côté des étendues de terres du Bas-Canada pour l'usage des Amérindiens. La Loi de 1851 permet la création de plusieurs réserves puisque 230 000 acres de terres, administrées par le commissaire des terres indiennes, sont réservés à l'usage des Indiens. En 1853, ces terres sont partagées entre les Autochtones. De nouvelles réserves sont créées: Témiskamingue, Maniwaki, Coleraine (Bécancour), Doncaster (Mohawks de Kanawake et de Oka), Coucoucache et Weymontachie (Atikamekw de la Mauricie), Roquemont (Hurons-Wendats de Lorette, vendue en 1904), Viger (Malécites de la Rivière Verte, abandonnée en 1869 et vendue), Restigouche (Mik'maqs), Pointe-Bleue (Innu-Montagnais du Lac-Saint-Jean), Bersimis (Innu-Montagnais de la région de Manicouagan) et Betsiamites (Innu-Montagnais).

1851

Une loi du Haut-Canada (Ontario) interdit de traiter avec les Autochtones, de pénétrer sur leurs terres, de s'emparer ou de s'installer sur ces terres sous quelque prétexte que ce soit.

1851

Le gouvernement canadien reconnaît deux sortes de terres indiennes, soit les territoires de chasse et les terres accordées aux Amérindiens directement ou par le truchement des missionnaires. La Loi prévoit un dédommagement de 1 000 livres annuellement à être réparties parmi les nations autochtones dont les terres ont été usurpées ou ruinées par le développement du Canada.

1857

Adoption de l'Acte pour encourager la civilisation graduelle des tribus sauvages en cette Province et pour amender les lois relatives aux Sauvages. C'est le début du principe de l'émancipation légale, c’est-à-dire que l’on encourage les hommes autochtones à renoncer à leur statut et à leurs droits afin d’être intégrés dans la société canadienne.

1860

Le Colonial Office cède la responsabilité des Affaires indiennes aux gouvernements des provinces. Au Québec, les Affaires indiennes vont relever du Département des Terres de la Couronne jusqu'en 1867.

1867

Adoption de l'Acte de l'Amérique du Nord Britannique, qui réunit le Bas-Canada (Québec) et le Haut-Canada (Ontario), la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. La Loi constitutionnelle de 1867 attribue au Parlement du Canada la compétence «sur les Indiens et les terres réservées pour les Indiens» (article 91) . Le Canada poursuivra la politique des traités.

1868

Le gouvernement américain met en place la plus grande réserve des États-Unis, soit 64 745 km carrés répartis sur les États de l'Arizona, du Nouveau-Mexique et de l'Utah. Cette réserve n'est qu'une partie du territoire ancestral des Navajos.

1868

Le parlement fédéral adopte l'Acte pourvoyant à l'organisation du Département du Secrétaire d'État du Canada ainsi qu'à l'administration des terres des Sauvages. Cet acte, fondé sur la politique de protection, d'assimilation et de christianisation d'avant la confédération, réunit toutes les anciennes lois sur les Indiens.

1869

Adoption d'un amendement à la Loi sur les Indiens intitulé Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle des Sauvages, à la meilleure administration des affaires des Sauvages, et à l'extension des dispositions de l'acte trente et un. Cette loi confère des pouvoirs plus étendus au surintendant des Affaires indiennes. Il établit des administrations de type municipal dans les réserves. Il a aussi comme objectifs d'apprendre aux Amérindiens le fonctionnement de l'ensemble de la société blanche et de faciliter leur assimilation à l'intérieur de celle-ci.

1869

Gouvernement provisoire des Métis à la Rivière Rouge. Acquisition des Territoires du Nord-Ouest par le Canada. Les Métis des Plaines expulsent les arpenteurs envoyés par le gouvernement du Canada pour tracer de nouvelles routes pour les colons.

1870

Le gouvernement du Canada achète la terre de Rupert de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Une clause de l'arrêté ministériel précise que le Canada doit respecter les réclamations des Autochtones par rapport à la colonisation.

1870

Adoption de l'Acte du Manitoba, créant cette province. Cet acte prévoit que 600 000 hectares de terres devront être réservés aux Métis.

1871

La Colombie-Britannique devient une province du Canada.

1871

Le Congrès américain met fin à la signature de traités avec les nations autochtones des États-Unis.

1871-1921

Période des grands traités entre le gouvernement canadien et les nations autochtones. Par onze traités numérotés, les Autochtones cèdent des droits sur la majorité du territoire de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest. Ces onze traités incluent des terres réservées, des versements de compensation, l'octroi de vêtements, des versements annuels pour des munitions et des cordes, des allocations de scolarité, de l'aide médicale et de l'aide alimentaire en cas de famine.

1873

L'Île-du-Prince-Édouard entre dans la Confédération.

1876

Les Cheyennes et les Sioux du chef Sitting Bull exterminent le 7e régiment de cavalerie du colonel Custer, lors de la célèbre bataille de Little Big Horn aux États-Unis. Les Sioux se sauvent par la suite au Canada. Ce fut la fin du nomadisme des Autochtones des Plaines américaines qui ont dû vivre dans des réserves par la suite.

1876

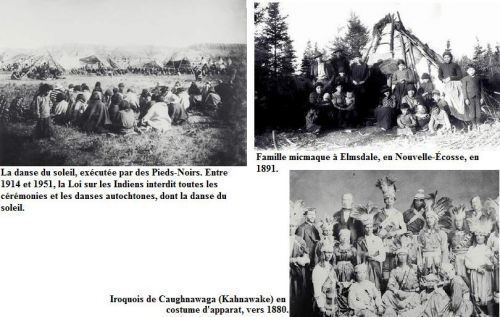

La refonte de l'ensemble des lois concernant les Autochtones du Canada donne naissance à la Loi sur les Indiens. L'Acte des Sauvages vise l'assimilation des Autochtones avec l'émancipation obligatoire des femmes qui marient des non Indiens (elles perdent leur statut d’Indienne). Elle fixe aussi une tutelle sur les Indiens et leurs terres. Les manifestations culturelles sont aussi surveillées de près. Des lois subséquentes interdiront certaines traditions, dont des cérémonies et des danses autochtones. L'administration des affaires indiennes au Canada est toujours basée sur la Loi des Indiens adoptée en 1876. Considérée comme temporaire, elle visait l'assimilation des Autochtones à la société blanche. Jusqu'au milieu des années 1950, les agents des Affaires indiennes contrôlent à peu près tous les aspects de la vie des Autochtones des réserves.

1879

À la suite de la chasse intensive, le bison est pratiquement disparu des plaines canadiennes.

1880

Un amendement à la Loi sur les Indiens permet l'émancipation de tout Indien qui obtient un diplôme universitaire.

1884

Un amendement à la Loi sur les Indiens interdit les potlatch, des cérémonies traditionnelles où les biens sont redistribués entre les Autochtones. Cette interdiction sera en vigueur jusqu'en 1951.

1885

Pendaison de Louis Riel et de huit Autochtones à la suite de la rébellion des Métis de la Rivière Rouge et de l'Ouest. Ils s'opposaient au lotissement des terres pour la colonisation.

1889

Un amendement à la Loi sur les Indiens permet au gouvernement fédéral de passer outre à l'opposition des bandes indiennes à la location de leurs terres.

1898-1899

Le gouvernement fédéral impose les conseils de bande aux communautés autochtones.

1898 et 1912

Lois d'extension des frontières du Québec et de l'Ontario dont l’annexion des bassins versants de la Baie James et de la Baie d'Hudson.

1905

Création de deux nouvelles provinces : la Saskatchewan et l’Alberta.

1912

Le Québec obtient le territoire de l'Ungava. Extension des frontières du Québec, de l'Ontario et du Manitoba.

1917

Obtention du droit de vote par les femmes au Canada.

1922

La Loi sur les terres et forêts du Québec de 1922 autorise le gouvernement du Québec à réserver des terres pour l'usage des Autochtones. En vertu de cette loi, la superficie maximale des réserves indiennes au Québec passe de 230 000 acres à 330 000 acres.

1923

Création de réserves plus nordiques (Baie James et Nord-Ouest québécois).

1927

Un amendement à la Loi sur les Indiens interdit aux Autochtones de lever des fonds à des fins de revendication sans le consentement écrit du surintendant aux Affaires indiennes. L'autorisation du Ministère des Affaires indiennes devient nécessaire pour que «soient payés les avocats et les autres personnes dont les Autochtones auraient retenu les services pour faire valoir leurs droits».

1927

Le Conseil privé de Londres statue sur la frontière du Labrador et attribue le Labrador à Terre-Neuve.

1933

Un amendement à la Loi sur les Indiens force l'«émancipation» de tout Autochtone qui obtient un diplôme universitaire.

1940

Obtention du droit de vote par les femmes au Québec.

1946

Le Parlement du Canada met sur pied un comité chargé d'étudier différentes révisions de la Loi sur les Indiens.

1949

Entrée de Terre-Neuve dans la Confédération.

1951

Modifications portées à la Loi sur les Indiens à la suite d’audiences tenues par le comité mixte du Sénat et la Chambre des Communes entre 1946 et 1948 et de consultations auprès des dirigeants autochtones. Un amendement à la Loi sur les Indiens annule l'interdiction du potlatch et d'autres cérémonies traditionnelles. Il autorise aussi les Autochtones à entrer dans les bars. Le comité recommande de créer une commission sur les revendications au sujet de l'application des traités. Les pouvoirs du ministre des Affaires indiennes sont restreints à certains égards (même si certains de ces pouvoirs sont transférés aux provinces). Des pouvoirs accrus sont attribués aux bandes pour les affaires locales. On tente également d'augmenter la participation aux élections des bandes.

1960

Les Autochtones obtiennent le droit de vote au fédéral.

1960

La responsabilité des Autochtones étant de juridiction fédérale, les relations plus étroites entre la province de Québec et les Autochtones ne datent que des années 1960.

1966

Commission Hawthorn-Tremblay : une étude sur les Indiens contemporains au Canada, débutée en 1964. Les consultations auprès des bandes au sujet de la situation sociale, économique et de l'éducation des Autochtones se poursuivent pendant des mois. À cette époque, le responsable des Affaires indiennes est le Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration.

1968

Création de la Fraternité des Indiens du Canada dans le but de représenter les intérêts des Indiens inscrits auprès du gouvernement fédéral.

1968

Une Mohawk, Mary Two Axe Early, entame une lutte contre la discrimination faite aux femmes en vertu de la Loi sur les Indiens. Cette lutte, qui a impliqué d’autres femmes autochtones dont l’Abénakise Evelyn O’Bomsawin, aura cours jusqu'à la modification de la loi en 1985.

1969

Le Livre Blanc de 1969 ne tient aucunement compte des recommandations du Rapport Hawthorn-Tremblay déposé en 1966. Le gouvernement du Canada propose d'abolir la Loi sur les Indiens, le Ministère des Affaires indiennes et le statut particulier des Autochtones en les considérant comme des citoyens ordinaires. Les traités conclus seraient également éliminés. Le gouvernement préconise une politique d'assimilation qui rejette tout droit ancestral. Les agents du Ministère des Affaires indiennes sont retirés des réserves. Les Autochtones réagissent avec colère au Livre blanc. Ils présentent au gouvernement le Livre rouge, intitulé Citizen Plus. De vives oppositions et des critiques suivent le dépôt du Livre Blanc. Le gouvernement fédéral abandonne ce projet. On conserve le statu quo.

1969

Les Autochtones obtiennent le droit de vote au provincial.

1970

Le gouvernement fédéral finance les groupes et les organismes autochtones pour qu'ils effectuent des recherches sur les traités et les droits ancestraux.

1971

La Convention de l'Alaska, aux États-Unis, crée des corporations de villages et des corporations régionales chez les Inuits, les Indiens Dénés et les Aléoutes du Nord. Elle accorde des compensations et reconnaît un titre de propriété indien sur 18 millions d'acres et de pratique d'activités traditionnelles sur 4 millions d'acres. La Convention élimine les réserves et accorde des royautés sur l'exploitation des mines et des forêts.

1972

La Fraternité des Indiens du Canada, devenue l'Assemblée des Premières Nations, revendique au nom des communautés autochtones le droit de gérer l'éducation et la mise sur pied de leurs propres conseils scolaires. Cette revendication est acceptée en 1973.

1973

Le gouvernement fédéral se donne une politique sur les revendications territoriales globales (droits ancestraux) et sur les revendications particulières (droits issus des traités et administration des fonds et des terres des Amérindiens). Les revendications globales doivent être fondées sur l'occupation et l'utilisation traditionnelle des terres et le titre ne doit pas avoir fait l'objet de traité, ni d'acte légal de cession ou d'extinction. Les régions concernées se situent au Québec, au Yukon, en Colombie-Britannique, au Labrador et dans les Territoires du Nord-Ouest.

1973

L'injonction demandée par les Cris afin d'arrêter la construction des barrages hydroélectriques sur leur territoire leur est accordée par le juge Malouf de la Cour suprême. La décision du juge repose alors sur les droits accordés par la Proclamation royale de 1763. Peu de temps après, le jugement est renversé, mais le gouvernement québécois doit négocier avec les Cris.

1974

Le Bureau des revendications des Autochtones est mis sur pied par le Ministère des Affaires indiennes et du Nord du Canada.

1975

Les Cris, les Inuits et les gouvernements du Québec et du Canada signent la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) qui permettra le développement hydroélectrique sur le territoire visé. Par ce traité, les Cris et les Inuits cèdent des droits et des titres sur un territoire de 981 610 km carrés. En échange, ils obtiennent la propriété foncière de 10 400 km carrés (l’usage et le bénéfice des terres de catégorie 1), des droits exclusifs de chasse, de pêche et de piégeage, l'administration régionale de l'éducation, des services sociaux, de la santé, du développement social et économique, et le versement, sur une période de 20 ans, d’une compensation de 225 millions de dollars. Le régime des terres issu de la CBJNQ délimite la superficie des territoires cris et inuits et les droits qui s’y rattachent. Il s'agit de la première entente du genre à être signée au Québec et au Canada.

1978

Les gouvernements du Québec et du Canada signent la Convention du Nord-Est québécois (CNEQ) avec les Naskapis (et les Inuits de Port Burwell). La nation cède ses droits territoriaux en échange de la propriété de 285 km carrés, de droits de chasse et de piégeage sur un territoire de 4 150 km carrés et d’une compensation de 9 millions de dollars.

1981

Le gouvernement du Canada apporte des modifications à sa politique sur les revendications autochtones en élargissant les critères d'acceptation des revendications. Il accroît également les montants pour financer les groupes autochtones.

1982

La nouvelle Loi constitutionnelle du Canada reconnaît les droits ancestraux et issus de traités aux Indiens, aux Inuits et aux Métis. Elle précise aussi que la Charte canadienne des droits et libertés ne diminue pas les droits et les libertés qui ont été reconnus aux Autochtones par la Proclamation royale de 1763.

1983

Le Comité sur l'autonomie politique des Autochtones rend son rapport public après l'audition de 567 témoins, la tenue de 215 présentations et de 60 réunions publiques. Il recommande que le gouvernement fédéral établisse de nouvelles relations avec les Premières Nations et que l'élément essentiel de cette relation soit l'autonomie gouvernementale des Autochtones.

1983

Le gouvernement du Québec se donne une politique autochtone basée sur quinze grands principes.

1984 et 1993

Convention définitive des Inuvialuit (puis des Inuits) des Territoires du Nord-Ouest.

1985

Un amendement à la Loi sur les Indiens met fin à plus de cent ans de discrimination en permettant à tous les Autochtones qui ont perdu leur statut de le recouvrer. Sont particulièrement visées par cet amendement les femmes autochtones, qui ont épousé un Blanc, toutes les personnes qui sont entrées dans l'armée ou dans les ordres ou qui ont obtenu un diplôme universitaire ou voté à une élection fédérale.

1990

La crise d'Oka (juillet à septembre). Des Mohawks de Kanesatake protestent contre les projets de développement de la municipalité d'Oka sur des terres qu’ils considèrent comme les leurs.

1990

En 1990, la Cour suprême du Canada a confirmé que la Proclamation royale de 1763 réserve aux Autochtones deux catégories de terres : les terres qui étaient situées en dehors des limites territoriales de la colonie de Québec en 1763 et les établissements qui existaient à l’intérieur des limites du Québec en 1763 et qui étaient autorisés par le gouvernement, principalement les réserves créées à l’époque de la Nouvelle-France.

1990

En 1990, l'arrêt Sioui de la Cour suprême reconnaît comme traité le document remis aux Hurons-Wendats par le général James Murray en 1760. Ce traité leur garantissait, aux mêmes conditions que les Canadiens, le libre exercice de leur religion, de leurs coutumes et du commerce avec les garnisons anglaises. Ce document, du 5 septembre 1760, est encore l’objet de débats puisque certains le considèrent comme un traité, d’autres comme un simple sauf-conduit remis aux Hurons-Wendats pour qu’ils rejoignent en toute sécurité leur village de Lorette (Wendake).

Pour connaître d’autres ententes conclues entre les Premières Nations du Québec et le gouvernement québécois, consulter le site du Secrétariat aux Affaires autochtones du Québec

1996

Dépôt du Rapport de la Commission royale d'enquête sur les peuples autochtones (Commission Erasmus-Dussault). Cette étude sur la situation des Autochtones au Canada, amorcée en 1991 et rendue publique en novembre 1996, recommande la formation d'un troisième palier de gouvernement pour les Autochtones.

1999

Le premier avril 1999 : création du Nunavut, notre terre, un territoire qui couvre l’est et le centre des Territoires du Nord-Ouest, soit 2 millions de kilomètres carrés (environ le cinquième de la surface terrestre du Canada). Les Inuits totalisent 85% de la population de ce territoire. Le gouvernement élu possède des pouvoirs de légiférer semblables à ceux des gouvernements du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

1999

La Cour suprême du Canada permet aux Autochtones hors réserve de voter lors de l’élection des conseils de bandes.

1999

La Cour suprême du Canada convient qu’un traité de 1760 garantit aux Mi’kmaqs (Micmacs) des droits de pêche et de chasse toute l’année. Ce jugement déclenche une controverse. La Cour suprême précise alors que ces droits ne permettent pas de pêcher en toutes saisons.

1999

Les Nisga’a du nord-ouest de la Colombie-Britannique se voient accorder le droit à l’autonomie gouvernementale.

1999

La province de Québec met sur pied une politique de partenariat économique avec les Premières Nations. Cela mène à l’instauration d’un Fonds de développement pour les Autochtones.

2002

La Paix des Braves est signée entre le Québec et les Cris. Cette entente, d’une durée de 50 ans, vise la collaboration entre le Québec et les Cris ainsi que le développement économique, social et communautaire de cette nation.

FAITS ET ÉVÈNEMENT ENTRE 1500 ET 1745

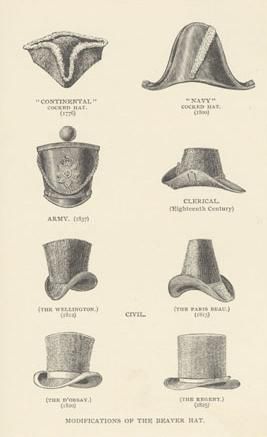

Le castor deviendra le principal enjeu commercial entre 1500 et 1745. Les Européens auront un intérêt particulier pour sa fourrure qu’ils utilisent pour la fabrication des chapeaux haute-forme devenus si populaires en Europe.

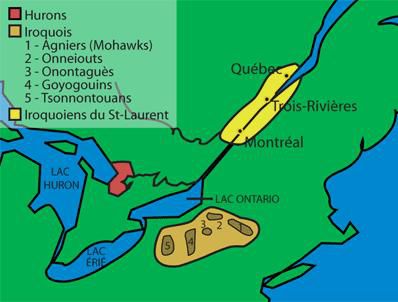

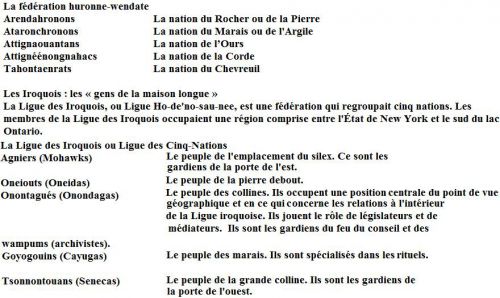

Au début du 16e siècle, quand les premiers Européens débarquent dans ce qui deviendra le Québec, la vallée du Saint-Laurent est habitée par des Autochtones membres des sociétés iroquoiennes. Les autres parties du Québec abritent des sociétés nomades algonquiennes. Les Européens ne savent pas comment se débrouiller dans ce nouvel environnement. Ils doivent compter sur l’hospitalité, l’aide et les connaissances de ses habitants. Ils concluent des ententes avec les Autochtones afin d'assurer le commerce des fourrures et le succès des premiers établissements.

Le commerce des fourrures, puis l’implantation européenne en Amérique du Nord-Est a des implications profondes sur la vie des Premières nations. Des changements importants bouleversent les sociétés autochtones: leur situation démographique, leur organisation sociale, politique et culturelle. La conséquence la plus tragique de la rencontre des deux mondes reste l’introduction de maladies d’origine européenne qui provoquent le déclin des peuples autochtones.

Les motivations européennes

Plusieurs raisons expliquent les explorations entreprises par les Européens à la fin du 15e siècle et au début du 16e siècle. À cette époque, l’Europe est en pleine renaissance démographique et économique. Les pays de l’Europe de l’Ouest recherchent de nouvelles ressources et de nouveaux territoires afin de répondre aux besoins de leur population. La curiosité scientifique s’éveille et l’Europe élargit ses horizons. Toutes les conditions sont réunies pour faire éclater le monde connu. Ce nouveau contexte et les innovations technologiques permettent l’aventure sur l’Atlantique.

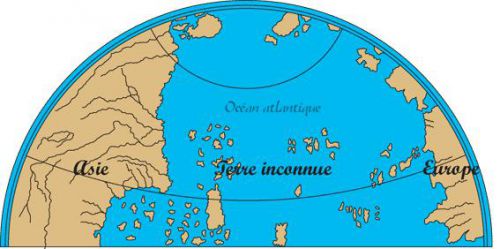

Mythes et perceptions du monde par les Européens

Carte inspirée de Martin Behaim (1492)

Avant la progression des connaissances géographiques liée aux voyages d’exploration entrepris par les Européens, le monde était traditionnellement divisé en trois parties: l’Europe, l’Asie et l’Afrique. On pense qu’entrent l’Europe et l’Asie, il n’y a que des îles fabuleuses. On ne connaît pas encore l’existence du continent américain. En dehors des limites du monde connu, on croit à l’existence de régions où habitent des animaux terrifiants et des hommes monstrueux. On imagine des hommes à la tête dans la poitrine ou sans tête, des hommes à tête de chien et des cyclopes. Ces croyances difficiles à briser continuent à se répandre malgré les explorations effectuées. L’idée d’un être couverte de poils de la tête au pied, plus près de la bête que de l’humain, subsiste également. Les Autochtones rencontrés par les Européens sont rapidement qualifiés de Sauvages puisque selon eux ils vivent comme les bêtes dans les bois et ils ne sont pas civilisés.

L’Europe à la recherche de nouvelles richesses

Au 16e siècle, cinq pays européens participent au mouvement des grandes découvertes et veulent se partager le monde. L’Espagne et le Portugal ont un intérêt surtout pour la partie sud du continent américain où l’or se retrouve en grande quantité. L’Angleterre, la Hollande et la France se tournent vers le territoire fréquenté par les pêcheurs, situé plus au nord. Sur la route de l’Asie, les Européens espèrent s’enrichir et acquérir de nouvelles terres. Les pays se disputent la possession des territoires sans tenir compte de leurs habitants, les Autochtones. C’est la course aux trésors américains. De nombreuses richesses passent du Nouveau Monde (l’Amérique) vers l’Ancien (l’Europe). En provenance d’Amérique du Sud, l’Europe acquiert des métaux précieux, de l’or et de l’argent, du coton et du sucre. D’Amérique du Nord, elle reçoit de la morue et des fourrures.

En quête d’une nouvelle voie vers l’Asie

Les découvertes de Jacques Cartier

Depuis la prise de Constantinople par les Turcs (1453), la route terrestre vers l’Inde et la Chine est coupée. Le commerce habituel est perturbé, car les marchands n’ont plus d’accès direct aux richesses des marchés asiatiques. Ils en convoitent les épices, indispensables à la conservation des aliments, la soie, l’or et les pierres précieuses. Les Européens se mettent en quête d’une route plus rapide vers l’Asie en naviguant sur l’Atlantique, vers l’ouest, ou en contournant l’Afrique. Loin de concevoir l’étendue du Nouveau Monde, les explorateurs pensent trouver l’Asie soit en longeant le littoral atlantique de l’Amérique du Nord, soit en recherchant un passage par le Nord. Cette recherche d’une route vers l’Asie préoccupera longtemps les Européens. Les Anglais (Martin Frobisher et Henry Hudson) penseront trouver un passage par l’Arctique. Les Français (Jacques Cartier) souhaiteront y parvenir en pénétrant plus avant dans le fleuve Saint-Laurent.

Les explorations européennes

Les explorateurs européens n’ont pas découvert l’Amérique puisque les Autochtones y habitaient déjà depuis des millénaires. Les Européens ont plutôt trouvé les voies maritimes pour se rendre à un continent inconnu d’eux. Bien avant la venue des explorateurs et des pêcheurs en provenance de l’Europe de l’Ouest, les Vikings avaient fréquenté les Autochtones.

Les perceptions et le choc des premières rencontres

Iroquois allant à la guerre

Deux perceptions se répandent depuis les premiers contacts entre Autochtones et Européens. Une première présente les Autochtones comme des barbares, des sauvages, des êtres non civilisés. La seconde en fait de bons sauvages, des enfants de la nature par rapport aux Européens civilisés et adultes, des êtres qu’on idéalise.

Des Sauvages

À la fin du 16e siècle, on s’entendait généralement pour dire que ce n’était pas des monstres qui habitaient les nouvelles régions découvertes, mais des sauvages sans foi, ni loi, ni roi. Ils vivaient dans la nature comme les bêtes dans les bois. Ils allaient nus, étaient sales, se peignaient le visage et le corps, n’avaient pas de religion et se contentaient de peu.

Le bon ou le noble Sauvage

Au 17e siècle, mais surtout au 18e siècle, certains auteurs insistent davantage sur les qualités de l’Autochtone et les aspects positifs qu’ils perçoivent de leur culture. Du point de vue physique, on les décrit comme des êtres bien faits, bien proportionnés, et de taille généralement supérieure à celle des Européens. Jouissant d’une bonne santé, ils sont robustes et agiles. Les habitants de l’Amérique ont de l’esprit, sont bons pour leurs parents et hospitaliers envers les étrangers. Ils sont généreux, tolérants et dépourvus de l'ambition et de l'avidité qui tourmente tant d'Européens. Leur innocence apparente et leur simplicité suscitent l'admiration. Ce sont des enfants de la nature, non corrompus par la société. Ils vivent dans un paradis terrestre comme aux débuts de l’humanité.

Des Peaux-Rouges

Les premiers à être nommés Peaux-Rouges furent probablement les Béothuks à cause de l’habitude de couvrir leur corps et leurs vêtements d’ocre rouge. Les Autochtones du Brésil et des Antilles se peignaient eux aussi le corps en rouge. Ces derniers utilisaient, par contre, le bois de teinture ou rocouyer. Comme l’ocre rouge, la pâte obtenue à l’aide des graines du fruit de cet arbuste est insectifuge, c’est-à-dire qu’elle éloigne les insectes.

Les Français nomment les Autochtones

Au cours de l’histoire, les nations autochtones ont souvent été désignées par des noms qui n’étaient pas les leurs. Certaines appellations leur étaient inconnues, parfois même péjoratives, car ces noms leur étaient souvent donnés par une nation ennemie ou étrangère. Les noms utilisés pouvaient aussi provenir des Européens, ou encore, d’une nation voisine qui donnait un surnom plutôt que le vrai nom à cette nation. Souvent, ils n’ont rien à voir avec les noms que les Autochtones se donnaient eux-mêmes. Le nom d'un groupe autochtone décrivait habituellement la région où il vivait.

L’appellation Huron provient d’un surnom donné par les Français. Leur coiffure aux cheveux relevés (une bande de cheveux raides sur le dessus de la tête) avec les côtés rasés du crâne leur rappelait la hure, c’est-à-dire la raie à rebrousse-poil des sangliers. Ils se nommaient eux-mêmes Wendats ou Ouendats: les «habitants de la péninsule, de l’île». Les Français appelaient les occupants des montagnes de la Basse-Côte-Nord, Montagnais, à cause de l’aspect montagneux de l’embouchure de la rivière Saguenay près de Tadoussac. Ces derniers se désignaient eux-mêmes comme «Innu», c’est-à-dire «homme» (être humain).

La perception des Autochtones vis-à-vis des Européens

Lorsque les Autochtones aperçoivent au loin les navires européens, ils ressentent un mélange de curiosité, de crainte et d’émerveillement. Des questions surgissent. Qui sont ces nouveaux venus ? Des dieux ? Des hommes ou des animaux ? Quelles sont leurs intentions ? Le premier moment de surprise étant passé, leur perception change et on les considère comme des étrangers dont l’apparence et les usages paraissent bien étranges.

Pauvres Européens

Les Autochtones se sentent privilégiés par rapport aux nouveaux venus. Ils se demandent pourquoi le dieu des Européens, qu’on dit riche, ne leur donne pas ce qui leur est nécessaire pour survivre. Pourquoi sont-ils obligés de se donner tant de peine pour venir chercher en Amérique ce qui leur manque ? Ils s’étonnent de les voir abandonner femme et enfants pour affronter les périls de la traversée. Les Autochtones s’estiment plus heureux que les Européens qui ne jouissent pas de la même liberté qu’eux. Ils les considèrent comme des gens toujours soumis à quelqu’un. Ils les voient comme des êtres dépendants puisqu’ils se nourrissent à tous les repas de morue prise chez eux, sinon de leur chasse. Finalement, les premiers habitants ne se croient pas inférieurs aux Européens, même s’ils peuvent apprécier leur technologie. Ils pensent que leur mode de vie est le meilleur et ils apprécient l’environnement dans lequel ils vivent.

Indienne de la tribu des Béothuks, en 1819

Au début, les Béothuks ne touchent pas à l’attirail de pêche ni aux bateaux laissés par les Basques sur la grève. Par la suite, ils ramassent ce qu’ils y laissent afin d’acquérir des produits européens (hachettes, couteaux, lignes, hameçons). Les pêcheurs qualifient ces gestes de pillage. Ils traitent les Béothuks de «mauvaises gens» et de «peuples rudes et cruels». Dès la fin du 16e siècle, les rapports entre les deux groupes se détériorent. Les pêcheurs, qui s’établissent le long du littoral, accaparent de plus en plus d’espace pour le séchage du poisson. Cette appropriation du territoire par les Européens fait en sorte que les Béothuks sont repoussés et contraints de se réfugier de plus en plus loin à l’intérieur de l’île. Cette présence européenne limite leur accès aux endroits de pêche qui assurent la subsistance du groupe. De plus, l’exploitation des ressources de l’île, la coupe de bois pour le chauffage et la construction, ainsi que de vastes incendies de forêt, bouleversent l’équilibre écologique de l’île. Le mode de vie traditionnel et la survie des Béothuks sont menacés.

Avec la colonisation de cette région, les relations des Béothuks avec les Français et les Anglais s’enveniment. Elles deviennent carrément hostiles. Les Béothuks sont traqués par les pêcheurs, les Français mettent leurs têtes à prix et les Anglais les chassent. De nombreux meurtres sont commis. Au début du 19e siècle, il ne reste que 72 Béothuks. La dernière représentante connue de ce peuple, Shawnadithit, meurt en 1829. Divers facteurs expliquent leur rapide disparition: l’intrusion d’étrangers sur leurs terres, qu’ils ne peuvent défendre sans aviver leur haine et être pourchassés, l’inaccessibilité à la mer et à ses ressources pour se nourrir, les guerres avec les Autochtones, dont les Micmacs, les conflits avec les Européens ainsi que les épidémies.

Le caractère de l'Amérindien 1632

Tous les Sauvages, en général, ont l'esprit et l'entendement assez bons et ne sont point si grossiers et si lourdauds que nous nous imaginons en France. Ils sont d'une humeur assez joyeuse et contente; toutefois ils sont un peu saturniens taciturnes, ils parlent fort posément, comme se voulant bien faire entendre, et s'arrêtent aussitôt en songeant un grand laps de temps, puis reprennent leur parole. Et cette modestie est cause qu'ils appellent nos Français femmes, lorsque, trop précipités et bouillants en leurs actions, ils parlent tous à la fois et s'interrompent l'un l'autre. Ils craignent le déshonneur et le reproche et ils sont excités à bien faire par honneur puisqu'entre eux est toujours honoré celui qui a fait quelque bel exploit.

Pour la libéralité, nos sauvages sont louables en l'exercice de cette vertu, selon leur pauvreté, car, quand ils se visitent les uns les autres, ils se font des présents mutuels et, pour montrer leur galantise, ils ne marchandent point volontiers et se contentent de ce qu'on leur baille donne honnêtement et raisonnablement, méprisant et blâmant les façons de faire de nos marchands qui barguignent une heure pour marchander une peau de castor. Ils ont aussi la mansuétude et la clémence en la victoire envers les femmes et petits enfants de leurs ennemis, auxquels ils sauvent la vie, bien qu'ils demeurent leurs prisonniers pour servir.

Ce n'est pas à dire pourtant qu'ils n'aient de l'imperfection, car tout homme y est sujet et, à plus forte raison, celui qui est privé de la connaissance d'un Dieu et de la lumière de la foi, comme sont nos Sauvages, car si on vient à parler de l'honnêteté et de la civilité, il n'y a pas de quoi les louer, puisqu'ils n'en pratiquent aucun trait, excepté ce que la simple nature leur dicte et enseigne. Ils n'usent d'aucun compliment entre eux et sont fort malpropres et mal nets en l'apprêt de leurs viandes nourriture.

Un portrait de l'Amérindien au 17e siècle

Il est juste à présent, pour contenter pleinement la curiosité du Lecteur, de lui faire ici un portrait naturel de leurs mœurs en général, et un abrégé des bonnes et mauvaises qualités des Gaspésiens Micmacs, soit du corps, soit de l'esprit.

Ils sont tous naturellement bien faits de corps, d'une riche taille, haute, bien proportionnée, et sans aucune difformité; puissants, robustes, adroits, et d'une agilité surprenante, surtout quand ils poursuivent les orignaux, dont la vitesse ne cède point à celle des daims et des cerfs. Les hommes sont plus grands que les femmes, qui sont presque toutes petites; mais les uns et les autres d'un maintien grave, sérieux, et fort modeste; marchant posément, comme s'ils avaient toujours quelque grosse affaire à ruminer, et à décider dans leur esprit. Leur couleur est brune, olivâtre et basanée; mais leurs dents sont extrêmement blanches, peut-être à cause de la gomme de sapin, qu'ils mâchent fort souvent, et qui leur communique cette blancheur. Cette couleur cependant ne diminue rien de la beauté naturelle des traits de leur visage: et on peut dire avec vérité, qu'on voit dans la Gaspésie d'aussi beaux enfants, et des personnes aussi bien faites qu'en France; entre lesquelles il n'y a pour l'ordinaire ni bossus, boiteux, borgnes, aveugles, ni manchots.

Ils jouissent d'une santé parfaite, n'étant pas sujets à une infinité de maladies comme nous: ils ne sont ni trop gras, ni trop maigres; et l'on ne voit pas chez les Gaspésiens, de ces gros ventres pleins d'humeurs et de graisse: aussi les noms de gouttes, de pierre, de gravelle, de galle, de colique, de rhumatisme, leur sont entièrement inconnus.

Ils ont tous naturellement de l'esprit, et le sens commun au-delà de ce qu'on se persuade en France; ils conduisent adroitement leurs desseins, et prennent des moyens justes et nécessaires, pour y parvenir heureusement; sont fort éloquents et persuasifs parmi ceux de leur Nation, usant de métaphores et de circonlocutions fort agréables dans leurs harangues, qui sont très éloquentes, particulièrement quand elles sont prononcées dans les Conseils et les Assemblées publiques et générales.

Une comparaison entre les sociétés au début du 18e siècle

Enfin, pour vous tracer en raccourci le Portrait de ces Peuples: avec un extérieur sauvage, des manières et des usages, qui se sentent tout à fait de la barbarie; on remarque en eux une société exempte de presque tous les défauts, qui altèrent si souvent la douceur de la nôtre. Ils paraissent sans passion, mais ils sont de sang-froid, et quelquefois par principe, ce que la passion la plus violente et la plus effrénée peut inspirer à ceux, qui n'écoutent plus la raison. Ils semblent mener la vie du monde la plus misérable, et ils étaient peut-être les seuls heureux sur la Terre, avant que la connaissance des objets, qui nous remuent et nous séduisent, eût réveillé en eux une cupidité, que l'ignorance retenait dans l'assoupissement, et qui n'a pourtant pas encore fait de grands ravages parmi eux. On aperçoit en eux un mélange des mœurs les plus féroces et les plus douces, des défauts des Bêtes carnassières, et des vertus et des qualités de cœur et d'esprit, qui font le plus d'honneur à l'Humanité. On croirait d'abord qu'ils n'ont aucune forme de gouvernement, qu'ils ne connaissent ni loi, ni subordination, et que vivant dans une indépendance entière, ils se laissent uniquement conduire au hasard et au caprice le plus indompté; cependant ils jouissent de presque tous les avantages, qu'une autorité bien réglée peut procurer aux Nations les plus policées. Nés libres et indépendants, ils ont en horreur jusqu'à l'ombre du pouvoir despotique, mais ils s'écartent rarement de certains principes et de certains usages, fondés sur le bon sens, qui leur tiennent lieu de Loi, et qui suppléent en quelque façon à l'autorité légitime. Toute contrainte les révolte, mais la raison toute seule les retient dans une espèce de subordination, qui pour être volontaire, n'en atteint pas moins au but, qu'ils se sont proposés.

Le voyage durant la traversée de l'Atlantique

Avant de s’installer en Nouvelle-France, l’immigrant français devait affronter les périls de la traversée. Ce voyage représentait de nombreux dangers. Les navires affrontaient les tempêtes et les bancs de brume qui cachaient les glaces flottantes qu’il fallait contourner afin d’éviter un naufrage. L’absence de vent empêchait le navire d’avancer. Dans ces conditions, la durée de la traversée était imprévisible. Elle dépendait de la température et des vents. Le voyage vers l’Amérique pouvait prendre deux mois à deux mois et demi environ. Mais il pouvait se prolonger pendant près de 100 jours. Le retour vers la France était toujours plus rapide à cause des vents d’ouest plus favorables. Il prenait un peu plus d’un mois en moyenne.

Les navires mesuraient entre 37 et 57 mètres de long, mais d’autres plus petits effectuaient aussi la traversée vers la Nouvelle-France. Le nombre de membres de l’équipage et de passagers variaient selon l’importance du bateau. On transportait aussi des marchandises, des provisions pour la traversée et des animaux vivants qui seraient consommés pendant le voyage. Dans ces navires, l’espace était très restreint et il n’y avait aucun confort. Les passagers dormaient dans des lits superposés ou des hamacs. Leurs journées étaient monotones. Trois repas par jour étaient servis. Au menu du petit-déjeuner : des biscuits souvent agrémentés de vers après quelques semaines de navigation. Pour le dîner et le souper, un potage nourrissant et, quelques fois par semaine, du poisson ou de la viande salée. Le breuvage principal était la ration quotidienne d’eau. Il y avait aussi du cidre et du vin, ces breuvages étaient également disponibles en quantité limitée.

Dès les premiers jours de la traversée, plusieurs passagers étaient atteints du mal de mer. Un mal très désagréable, mais qui n’était pas dangereux. Par contre, le mal de terre, connu sous le nom de scorbut, pouvait provoquer la mort. Cette maladie était due à un manque de vitamine C surtout causé par l’alimentation sèche et salée consommée pendant le voyage. Diverses fièvres faisaient souvent de nombreuses victimes. Des épidémies mortelles survenaient aussi à cause des mauvaises conditions d’hygiène à bord. Par exemple, sur le navire, il était impossible de faire sa toilette et de laver ses vêtements, étant donné la rareté de l’eau potable. Conservée dans des tonneaux de bois, cette eau ne restait potable qu’une trentaine de jours au plus. Lorsque la traversée se prolongeait trop, le risque de famine survenait puisque les provisions s’épuisaient. Enfin arrivé à Terre-Neuve, on pouvait s’adonner à la pêche à la morue et manger une nourriture fraîche. On était prêt à affronter le nouveau milieu de vie.

Les principaux explorateurs et les principales routes d'exploration

Jacques Cartier dresse une croix à Québec 1534

Les explorations de Giovanni da Verrazano et de Jacques Cartier

Au début du 16e siècle, deux expéditions officielles sont commanditées par le roi français, celles de Giovanni Verrazano et de Jacques Cartier. Lors de son voyage, en 1524, Giovanni Verrazano longe les côtes nord-américaines depuis la Caroline du Nord, en passant par Terre-Neuve, jusqu’à l’île du Cap Breton. Sa prospection des côtes lui permet de conclure que ces terres forment un continent distinct, non pas une île comme on le croyait auparavant. Il nomme le territoire visité Nouvelle France.

Jacques Cartier est le premier explorateur à pénétrer à l’intérieur du fleuve Saint-Laurent au nom du roi de France. Le territoire qu’il visite est peuplé d’Autochtones. Des Iroquoiens sont installés sur l’une ou l’autre rive du fleuve qui constitue un axe de rencontres et d’échanges. Les Amérindiens désignent ces terres sous le nom de kanata; un mot iroquoien qui signifie village ou bourgade. Pour Cartier et ses contemporains, le mot Canada représente le territoire situé entre l’île-aux-Coudres et Hochelaga (Montréal).

À la fin du 15e siècle, plusieurs expéditions sont commanditées par les rois et les marchands européens. Christophe Colomb, qui atteint l’Amérique centrale, se croit arriver aux Indes (1492). Giovanni Caboto se rend à Terre-Neuve où les eaux foisonnantes de morues attireront les bateaux de pêche (1497). Un autre explorateur, Amerigo Vespucci, effectue des expéditions en Amérique du Sud (1499). Son prénom, Americus en latin, est à l’origine du mot Amérique.

Des Vikings à Terre-Neuve

À bord de leurs drakkars, des embarcations à voiles et à rames, des Vikings, aussi appelés Norrois, partent des pays scandinaves. Ils migrent vers l’ouest et fondent une importante colonie en Islande, à la fin du 9e siècle. De là, quelques familles repartent vers l’ouest et colonisent le sud du Groenland. Vers l’an 900, on y retrouve plusieurs de leurs établissements. Ils subsistent grâce à la chasse, à la pêche et à l’élevage. Ils effectuent également du commerce avec le nord de l’Europe et des échanges avec les Inuits et les Amérindiens. Le fer, le bois et le blé sont troqués contre des fourrures, de l’huile de phoque et des dents de morse.

Aux environs de l’an 1000, les Vikings fréquentent le Labrador et Terre-Neuve. Le site archéologique de l’Anse-aux-Meadows, sur la pointe nord-est de Terre-Neuve, atteste leur présence dans cette région. Les archéologues y ont retrouvé les vestiges de trois complexes d’habitation avec une forge. Les relations entre les Autochtones et les Vikings sont difficiles. Souvent, des conflits mettent fin aux tentatives d’échange entre les deux groupes. Les Vikings abandonnent finalement leur établissement à Terre-Neuve et cessent leurs expéditions le long des côtes nord-américaines.

Les pêcheurs européens et les premiers échanges

Dès le début du 16e siècle, les Autochtones du nord-est de l’Amérique entrent en contact avec les pêcheurs et les baleiniers européens. Leur pêche permet de subvenir aux besoins alimentaires de l'Europe dont les réserves de poisson sont épuisées. Rappelons qu’à cette époque, les catholiques doivent faire abstinence, c’est-à-dire ne pas manger de viande, pendant plus de 150 jours par année. La morue est recherchée pour sa chair et pour son huile extraite des foies. Tout comme l’huile de baleine, elle sert de lubrifiant et d’huile à lampe.

L'origine et le nombre de pêcheurs

Les pêcheurs et les baleiniers européens viennent régulièrement s’approvisionner dans le golfe du Saint-Laurent et les bancs de Terre-Neuve. Ils pêchent la morue et chassent la baleine. Des pêcheurs français (normands, bretons), basques (espagnols), anglais, hollandais et portugais s’y rendent en grand nombre. Vers 1570, les eaux poissonneuses de l’Atlantique Nord attirent en moyenne 300 navires et 4 000 personnes par année. Trente années plus tard, jusqu’à un millier de navires européens exploitent annuellement les ressources de ces eaux. À la même époque, une vingtaine de baleiniers basques et leur équipage sont également présente chaque année dans le détroit de Belle-Isle entre le Labrador et l’île de Terre-Neuve.

Les baleiniers et les morutiers

On rapporte en Europe de la morue verte et de la «morue sèche. La morue nettoyée et salée, afin de la conserver, est appelée morue verte. La préparation du poisson et la salaison s’effectuent en mer. Dans ce cas, les rencontres avec les Autochtones sont limitées. Les pêcheurs ne fréquentent la terre ferme que le temps de renouveler leurs provisions d’eau douce et de s’approvisionner en nourriture. Pour la morue sèche, il faut s’installer sur les rives pendant deux à trois mois. C’est-à-dire le temps de la pêche à bord de petites embarcations et du séchage, au soleil, du poisson placé sur des vigneaux (des échafauds ou treillis surélevés). Les pêcheurs, qui disposent de moins de sel que les premiers, pratiquent ce type de pêche et de conservation. La chasse à la baleine, une autre activité importante, nécessite aussi des bases terrestres. Les chasseurs s’installent pendant six mois pour chasser, dépecer et préparer les baleines. Ils en extraient l’huile grâce à des fours, puis l’entreposent. Leurs activités les mettent inévitablement en contact avec les Autochtones habitant ces régions.

Les premiers échanges entre Européens et Autochtones

Le long des côtes, les Autochtones rencontrent les pêcheurs et les chasseurs installés sur la terre ferme pour la saison. Ils en profitent pour faire un peu de troc. Ils échangent de la viande, du poisson, des peaux de castor et d’orignal contre des objets d’origine européenne comme des chaudrons de cuivre utiles pour la cuisson, des aiguilles et des grattoirs. Les objets en fer tels les couteaux, les haches, les pointes de flèche et d’autres outils tranchants, suscitent le plus d’intérêt. Ces articles européens se répandent dans le Nord-Est par les voies commerciales autochtones. Ils servent à consolider les alliances économiques et politiques entre les nations.

l'expansion coloniale

Les premières tentatives de colonisation européenne en Amérique du Nord échouent au 16e siècle. Celle des Français chez les Iroquoiens de la vallée du Saint-Laurent, avec Jacques Cartier en 1541, dure à peine un an. Une colonie portugaise est établie dans la région du Cap-Breton ou de l’Île-du-Prince-Édouard en territoire micmac (entre 1521 et 1525). Elle n’a pas davantage remporté de succès. Celle des Anglais, en Virginie (entre 1585 et 1590), est aussi abandonnée.

Les Européens apprendront que pour s’adapter au nouveau milieu et y survivre la coopération et les alliances avec les Autochtones sont essentielles. C’est avec Samuel de Champlain que l’expansion de la colonisation débutera véritablement. Le commerce des fourrures donnera naissance aux premiers postes de traite comme celui de Tadoussac, situé à l’embouchure du Saguenay, en territoire innu. Ces postes sont localisés dans les lieux traditionnels de rencontre des Autochtones. Le désir des puissances européennes d’exploiter les richesses du pays, de prendre possession de nouvelles terres, ainsi que le besoin de s’approvisionner en fourrures, poussent les Européens à envisager des établissements permanents.

Les établissements européens

Les Français s’installent d’abord en Acadie à l’île Sainte-Croix (1604), en territoire malécite, puis à Port-Royal (1605) en territoire micmac où le chef Membertou accueille Samuel de Champlain et ses hommes. Les Français s’établissent ensuite à Québec (1608) et construisent l’Habitation de Québec. À ce moment, la vallée du Saint-Laurent est fréquentée par les Innus et les Algonquins. Ils ont remplacé les populations iroquoiennes qui occupaient autrefois ce territoire.

De leur côté, les Anglais fondent une première colonie permanente à Jamestown en Virginie (1607). Les Puritains, des dissidents religieux anglais, se fixent plus tard à Plymouth, Massachusetts (1620). Afin d'exploiter le réseau commercial de la vallée de l'Hudson, les Hollandais s’installent à New York (1609). Les Suédois choisissent plutôt la Pennsylvanie (1645). Au milieu du 17e siècle, des colonies françaises, anglaises, hollandaises et suédoises jalonnent la côte est de l’Amérique du Nord.

La perception du Nouveau Monde par les colons

À l’arrivée des colons européens, le paysage naturel du continent américain est encore à peu près intact. Les Autochtones n’ont pas vraiment modifié la nature, sauf d’une façon temporaire. Les explorateurs, et plus tard les premiers colons, parlent de la nature idyllique du Nouveau Monde. Ils vantent sa salubrité et son abondance. Les forêts ne manquent pas et les richesses de la faune et de la flore sont inouïes. Les cours d’eau abondent en poissons de toutes sortes et la pêche y semble prodigieuse. Une grande variété de volatiles (oie blanche, outarde ou bernache, sarcelle, perdrix) survole le pays. Les observateurs ont décrit des migrations énormes de tourtes, d’outardes et de canards qui, à leur passage, obscurcissent le ciel. Ils mentionnent aussi l’immensité du territoire et la disponibilité des terres, contrairement à l’Europe où elles se font déjà rares à cette époque. Les hivers longs et rigoureux surprennent aussi les premiers colons.

La vie en France

Pendant la première moitié du 17e siècle, au moment où les contacts entre Amérindiens et Européens se multiplient, la France est marquée par de nombreuses guerres avec l’Angleterre, l’Espagne, les Pays-Bas et d’autres pays. À l’intérieur même de la France, les catholiques et les protestants s’affrontent avec violence dans le cadre des guerres de religion. À la même époque, la chasse aux sorcières atteint son apogée. La France, dont l’économie est en crise, est également agitée par des soulèvements populaires contre l’absolutisme de l’autorité royale. Les épidémies, les famines et les guerres affectent durement les paysans qui regroupent la majorité (90%) de la population française. Une petite classe de privilégiés, formée de nobles, s’en tire mieux.

L'influence des Amérindiens sur les colons français

Les Européens empruntent au monde amérindien des connaissances géographiques, botaniques et fauniques. On découvre le continent et on exploite ses ressources, principalement les fourrures, grâce à l'aide autochtone. On recueille des informations auprès de ceux-ci à propos des peuples habitant les diverses régions, de la faune, des différents usages de la flore (dont l'utilisation des plantes médicinales) et des ressources (comme les sites de mines de cuivre ou de plomb). On s'initie aux nouvelles techniques d'orientation en forêt, de chasse et de pêche comme le pistage, la trappe et la pêche sous la glace.

En 1634, le premier hivernement des habitants à Trois-Rivières s’avère difficile. Le scorbut cause le décès de quelques colons et la faim tenaille les premiers occupants. On réussit finalement à remédier au manque de vivres grâce à l’aide d’un Amérindien qui montre aux Trifluviens à pêcher sous la glace.

Les coureurs des bois

Plusieurs jeunes gens migrent vers les régions de traite. On les a nommés coureurs de bois. Ces hommes étaient attirés par les profits rapides que procurait la traite des fourrures et par la liberté du mode de vie des Autochtones. Ils quittaient la colonie pour faire la traite et pour vivre auprès des Amérindiens dont ils adoptaient le mode de vie.

L’éducation des enfants

L'éducation des enfants semble aussi touchée. Le grand amour des Amérindiens pour leurs enfants est un thème qui revient fréquemment dans les écrits des 17e et 18e siècles. Selon les critères européens, cet amour est souvent jugé démesuré. Les missionnaires parlent de « tendresse extraordinaire ou encore d'amour excessif pour les enfants. Ils se plaignent de la très grande liberté accordée aux enfants et du mode d'éducation où l’on refuse de recourir à la violence pour dresser les jeunes. Selon le missionnaire jésuite Paul Le Jeune, les Autochtones ne peuvent supporter qu'on châtie leurs enfants, non pas même de paroles; ne pouvant rien refuser à un enfant qui pleure. En 1707, l'intendant de la Nouvelle-France se plaindra du fait que les habitants de ce pays-ci les Canadiens n’ayant jamais d’éducation à cause de la faiblesse qui vient d’une folle tendresse que les père et mère ont pour eux dans leur enfance, imitant en cela les sauvages, ce qui les empêche de les corriger et discipliner.

La guerre à l’indienne

À l'école indienne, les Canadiens ont appris à faire la petite guerre. Une guerre d'embuscade, proche de la chasse, mieux adaptée aux conditions du nouveau pays. Le guerrier y possède beaucoup d'autonomie et de mobilité contrairement aux soldats des grandes armées européennes s'affrontant, en rangée et à découvert, sur d'immenses champs de bataille.

Les efforts de christianisation des missionnaires

Les Français, qui s’établissent dans la vallée du Saint-Laurent, désirent évangéliser et civiliser les Autochtones, c’est-à-dire les transformer en Français catholiques. Dès les débuts de la colonie, les dirigeants mettent de l’avant des moyens pour y parvenir: l’éducation des jeunes, le mariage mixte (le mariage entre Autochtones et Français), l’évangélisation et la sédentarisation.

Des missionnaires et des religieuses prennent en charge ces projets d’assimilation. Certains se consacrent à l’étude des langues autochtones afin de gagner leur amitié et de transmettre plus efficacement leur enseignement. Des missionnaires se rendent en mission dans les communautés amérindiennes. Leur connaissance de la langue et des cultures en font de précieux intermédiaires pour les dirigeants coloniaux. Notons qu’à la même époque, en France, des missionnaires parcourent déjà les campagnes pour changer les mœurs des paysans français qu’ils considèrent aussi comme des païens.

Les Français croient fermement que les Autochtones s’apercevront rapidement des avantages de leur mode de vie et qu’ils l’adopteront aussitôt. Au début, on pense que les efforts d’évangélisation dans les réserves et les missions éloignées portent fruit.