Une défense quasi autonome (1871-1898)

La situation géopolitique du Canada en 1871

Au cours du XIXe siècle, le monde occidental, plus particulièrement l'Europe, est secoué par de profonds bouleversements géopolitiques. On assiste en effet à l'effritement progressif des grands empires et à leur remplacement par une foule d'États-nations. Lente au début, cette montée des nationalismes s'accélère à compter de 1871. À cette date, l'Italie et l'Allemagne viennent tout juste de compléter leur unification, de sorte que l'Europe de l'Ouest ressemble déjà à celle que nous connaissons aujourd'hui. Il en va tout autrement par ailleurs pour l'Europe du centre et de l'Est. Mises à part, la Grèce ainsi que les trois minuscules principautés de la Roumanie, de la Serbie et du Monténégro, les empires austro-hongrois, ottoman et russe se partagent cet immense territoire où vivent plusieurs groupes ethniques qui aspirent à l'autonomie politique.

Toujours à compter de 1871, on remarque aussi un regain d'intérêt pour les explorations et les découvertes, de sorte que, partant de leurs établissements côtiers échelonnés tout autour de l'Afrique, les Européens se ruent vers l'intérieur. Ce mouvement d'expansion coloniale lié à la montée des nationalismes, crée des hostilités nouvelles ou en ranime d'anciennes.

En Amérique du Nord, l'unification territoriale des États-Unis et du Canada se poursuit. Le Colorado va se joindre à l'Union américaine en 1876, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Montana et l'État de Washington en 1889, l'Idaho et le Wyoming l'année suivante, l'Utah en 1896, l'Oklahoma en 1907 et l'Arizona ainsi que le Nouveau-Mexique en 1912. Enfin, au Canada, les immenses Territoires du Nord-Ouest demeurent inorganisés. Acquis de la Compagnie de la baie d'Hudson en 1870, mais ne représentant qu'une infime parcelle de cette possession, le Manitoba en a alors été détaché pour former la cinquième province. Puis, en 1871, c'est au tour de la Colombie-Britannique d'adhérer à la Confédération canadienne. D'un côté, l'Angleterre relâche peu à peu son emprise sur ses colonies d'Amérique du Nord. De l'autre, le Canada naissant se solidifie lentement d'un océan à l'autre.

La croissance d’un empire

Officier et canonniers, Royal Regiment of Artillery, 1889. Des officiers et canonniers du Royal Regiment of Artillery sont envoyés en détachement à Halifax afin de servir auprès de la défense côtière qui protège leur base navale depuis 1905.

L'influence de l'Angleterre impériale ne disparaît pas au Canada au moment où le gros de ses troupes le quittent, en 1871. Au contraire, dans cette seconde partie du XIXe siècle, elle s'incruste et imprègne notre pays, en particulier nos élites politiques, économiques et militaires. Elle connaît même un certain crescendo au moment du soixantième anniversaire de l'accession au trône de la reine Victoria, en 1897.

Cet impérialisme florissant est difficile à définir avec précision. Il comporte un aspect économique qui pousse les Anglais et d'autres Européens à la conquête de nouveaux marchés dans le monde. Il est aussi raciste, reconnaissant la supériorité de la race blanche. Ce sentiment de supériorité est nuancé par une volonté de changement social en Angleterre, y compris en faveur des « inférieurs », dont « l'homme blanc » porte le fardeau de la rédemption. Parmi les Blancs, les Anglo-Saxons seraient sur la plus haute marche. Ces grandes tendances sont certainement importantes, mais elles comprennent, on l'imagine, une part de contradictions et de non-dits. Ainsi, au Canada, la partie du sentiment impérial faisant des Anglo-Saxons de la terre une race unie et supérieure se frappe à trois écueils. Le premier est formé de tous ceux qui ne sont pas anglo-saxons, surtout les autochtones, les Métis et les Canadiens de langue française, ce qui représente plus de 35 pour cent de la population. Le deuxième est constitué des États-Unis, dont la population, tout en étant en grande partie anglo-saxonne, a son propre rêve impérial d'expansion qui est un danger pour le Canada. Le bloc anglo-saxon n'est donc pas aussi monolithique que certains le souhaiteraient. Le troisième repose sur le sentiment national canadien qui se développe, en partie contre la « destinée manifeste » des États-Unis, en partie contre l'emprise qu'exerce encore l'Angleterre sur le Canada.

L'impérialisme tel qu'on l'entend parfois à Londres et dans certaines couches canadiennes est fait d'un renforcement de l'Empire britannique grâce à une coopération économique, militaire et navale accrue entre les différents territoires qui composent ce dernier. Or, pour beaucoup de Canadiens, ce resserrement des liens est porteur de changements qui donneront à terme aux colonies une influence dans la mise en place de la politique étrangère de l'Empire et, ce faisant, contribueront à l'affirmation du nationalisme canadien. Quant au commerce impérial, il est en voie d'être dépassé par les échanges canado-américains.

Deux faits se situant l'un en 1871 et l'autre en 1897 illustrent mieux que toutes les tendances divergentes en ce qui concerne l'Empire. Le traité de Washington de 1871 démontre sans l'ombre d'un doute au premier ministre canadien John A. Macdonald, présent lors des discussions anglo-américaines, que les intérêts canadiens peuvent souffrir de la stratégie prônée par les Anglais visant à neutraliser la menace américaine afin de mieux se dépenser ailleurs dans le monde. Un petit exemple : le Canada est appelé à rembourser les dégâts causés durant la guerre de Sécession aux banques de St. Albans lors d'un raid monté contre elles, à partir du Canada, par les Sudistes. Mais l'Angleterre refuse de réclamer aux Américains les dommages résultant des incursions fenianes dont la dernière vient d'avoir lieu. Dans l'entente de 1871, le Canada perdra sur les plans économique, politique et géographique, sans parler de la blessure faite à l'amour-propre anglais et canadien.

Un partenariat impérial

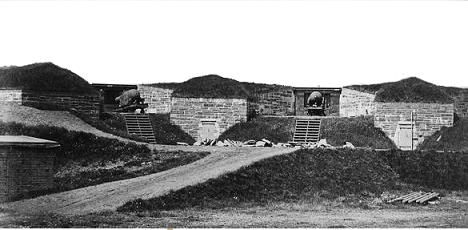

Armstong RML guns à Ives Point Battery, Halifax, 1873. C'était l'un des plusiers batteries gardant le port d'Halifax dont les canons traversent des plates-formes en acier.

D'autre part, à l'occasion des réjouissances entourant le long règne de Victoria, en 1897, le secrétaire d'État anglais aux Colonies, Joseph Chamberlain, organise une conférence coloniale où de grandioses cérémonies protocolaires enrobent le fond de la pensée de l'hôte. « Les discussions informelles sur des questions d'un grand intérêt impérial 1 » auxquelles Chamberlain convie ses invités portent, en fait, sur un lien impérial qui serait resserré à l'aide d'un grand conseil de l'Empire, centralisé à Londres, où les problèmes seraient étudiés et les décisions prises. Chamberlain aborde aussi la question d'un vrai partenariat qui reposerait sur un partage des droits et des responsabilités au niveau de la défense. Que répond le premier ministre canadien Wilfrid Laurier ? Plus ou moins que l'état des choses actuelles lui sied très bien. Il admet que les Puissances (Dominions) voudront participer aux décisions impériales. Mais il se montre peu réceptif à l'idée que cela se fasse en contrepartie d'une plus grande participation militaire aux missions mondiales de l'Angleterre. Pourtant, cet homme aime les institutions anglaises. Il le clame d'ailleurs un peu partout, aussi bien au Canada qu'à l'étranger, dans des discours où il glorifie l'Empire. Mais pas au point de s'engager à le défendre coûte que coûte, ni d'abandonner des parcelles du nationalisme canadien naissant. Laurier se montre donc plus nationaliste qu'impérialiste. En cela, il représente une bonne partie de la population, surtout les Canadiens français. Car, dans la fièvre impérialiste qui prévaut, des voix s'élèvent ici et là au Canada, dont celle d'Honoré Mercier, premier ministre du Québec (1887-1891), avertissant qu'un jour ou l'autre, le fanatisme de certains, dont celui de la puissante Ligue de la fédération impériale, conduira les jeunes Canadiens à aller mourir en terre étrangère pour une cause qui leur sera tout aussi étrangère.

La conférence coloniale de 1897 aboutit tout de même à quelques décisions qui, tout en étant vagues, ont leur importance du côté militaire. On prévoit une coopération de plus en plus grande entre le War Office et les différents ministères chargés de la défense dans les dominions, un principe général que l'on désire rendre vivant par une organisation, un entraînement et un équipement similaires pour les armées de l'Empire.

En cette fin de XIXe siècle, l'expression « peindre la mappemonde en rouge », que l'on entend alors souvent, est devenue une impossibilité reconnue depuis longtemps par nombre d'impérialistes. Mais le romantisme s'entretient de mythes et celui de l'Angleterre impériale se maintiendra vaille que vaille, jusqu'à la Première Guerre mondiale, entraînant dans son sillage bon nombre de jeunes Canadiens et Canadiennes, sans doute plus attirés par la possibilité d'aventure que leur offre le rêve impérial que par le rêve lui-même.

La défense du Canada par les Canadiens. Les troupes britanniques se retirent du Canada

L'année charnière 1871 est marquée, sur le plan militaire canadien, par la pacification, jusqu'à ce jour, de notre frontière avec les États-Unis. De cette nouvelle situation résulte un assainissement des finances anglaises causé aussi bien par l'abandon de projets de construction de fortifications, au Canada, prévues contre d'éventuelles invasions américaines, que par le départ de notre sol des troupes anglaises, sauf en ce qui concerne la place d'Halifax, qui joue un rôle important dans la stratégie navale anglaise.

À compter de 1871, et à son corps défendant, le Canada doit assumer entièrement sa défense. Il s'y emploie de plus en plus depuis 1855, comme nous l'avons déjà signalé, et sa loi constitutive de 1867 comprend un article sur la Défense et la Milice (terrestre et navale). Quelle est l'urgence ? En 1867, la possibilité d'une attaque de l'extérieur, donc des États-Unis, est assez sérieuse et doit donc être prise en compte. La menace de mouvements violents intérieurs doit aussi être envisagée ainsi que celle pouvant peser contre l'Empire anglais tentaculaire dont, en définitive, le Canada fait partie. Ce sont ces deux dernières options qui seront prédominantes jusqu'en 1945, même si la vision des stratèges de 1867 ne s'étend pas jusqu'à cet horizon.

Une milice de volontaires

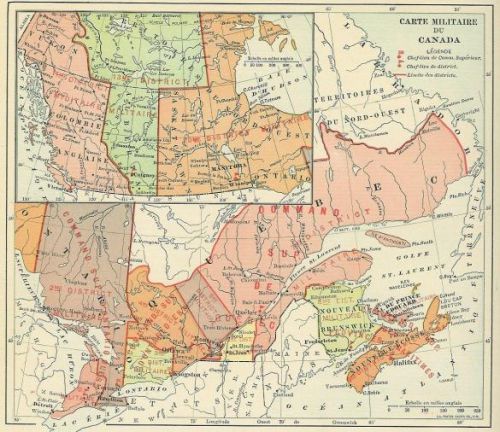

Carte militaire du Canada, vers 1910.Le ministère de la Milice et de la Défense canadien naît en 1868. Le pays fut divisé en 9 zones militaires et de nouvelles zones se sont ajoutées plus tard.

L'analyse de la situation, des contraintes de nature économique et sociale ainsi que le mythe de l'invincibilité du milicien (le citoyen-soldat) vont faire, dans un premier temps, que l'organisation de la défense reposera sur les troupes régulières britanniques renforcées de 40 000 volontaires de la milice active enrôlés pour une période de trois à cinq ans. Bien que l'on fasse mention d'une milice navale, dans cette loi adoptée en 1868, les volontaires de la milice active sont essentiellement chargés de la défense terrestre, jusqu'au XXe siècle. Notons également que le principe du service obligatoire est maintenu, même s'il ne sera pas utilisé.

La Milice active non permanente peut accueillir les hommes âgés entre 18 et 60 ans, qui sont subdivisés en quatre classes : ceux de 18 à 30 ans, célibataires ou veufs sans enfants ; de 30 à 45 ans, possédant ces mêmes particularités ; de 18 à 45 ans, mariés et veufs avec enfants ; et, enfin, de 45 à 60 ans. Le Canada est séparé en neuf districts et en 200 divisions régimentaires, chacune commandée par un lieutenant-colonel. Un exercice annuel, d'une durée de 8 à 16 jours, est prévu. Chaque milicien doit se procurer un fusil Enfield-Snider moyennant 12 $, le gouvernement payant la différence. Sont exempts de l'enrôlement : les juges, les religieux, les policiers, les gardes de pénitenciers ou d'asiles d'aliénés, les personnes handicapées, les fils uniques ou soutiens de famille.

Avec un budget initial de 900 000 $, le ministère de la Milice et de la Défense canadienne naît officiellement en 1868. Les anciennes milices provinciales ou canadiennes sont dissoutes en 1869 et, aussitôt, l'enrôlement débute dans les nouveaux districts militaires. Les officiers ne sont pas obligés de se réengager, mais, s'ils le font, ils doivent prêter un nouveau serment d'allégeance. L'opération permet de se débarrasser d'une partie du bois mort qui existait dans les milices d'avant 1867.

Les districts ontariens sont les premiers à être officiellement acceptés mais, dès avril 1869, 10 bataillons plus quelques compagnies indépendantes, constitués surtout de Canadiens français, ne font leur apparition au Québec. La Milice active comptera rapidement 37 170 volontaires, à moins de 3 000 de l'effectif permis. Quant à la milice sédentaire - qui se résume à la constitution de la liste des noms de tous les hommes susceptibles de servir -, elle comprendra 618 896 noms.

Les premiers soldats professionnels canadiens

B Battery Garrison Artillery en 1873. La B battery fut l'une des premières unités permanente de l'Armée canadienne : l'artillerie Garrison. Formée à Québec en 1870, la B battery fut considérée une école d'artillerie de la milice canadienne. Cette photo du Canadian Illustrated News, du 19 avril 1873, démontre une compétition de tir sur la glace de la rivière Saint-Charles. Les armes chargeurs à muselière de canon à âme lisse sont montées sur des carrioles de transport utilisées durant l'hiver. Les artilleurs sont vêtus de leurs uniformes d'hiver.

La loi de 1868 ne veut pas effaroucher les Canadiens, anglophones ou francophones, qui ne sont guère favorables à l'armée de métier. En temps et lieu, la Milice viendra appuyer les troupes anglaises pour chasser tout envahisseur, se dit-on. Mais, ce postulat est remis en cause par le départ des militaires britanniques, à l'automne 1871. Pour les remplacer, le Canada prend aussitôt une mesure modérée, probablement justifiable dans les circonstances, puisque les États-Unis ne sont plus aussi menaçants qu'ils l'étaient quatre ans plus tôt. En octobre 1871 donc, avant même que la garnison britannique quitte Québec, le pays met sur pied deux batteries d'artillerie de campagne qui auront pour tâches, entre autres, de protéger les fortifications de Québec et de Kingston. Ces quelques centaines d'hommes fourniront aussi l'instruction aux artilleurs et aux fantassins de la Milice active non permanente. Les Batteries A (Kingston) et B (Québec) forment le premier noyau de l'armée régulière canadienne ou Milice active permanente, comme on l'appelait à l'époque. Le premier commandant de la Batterie B est le lieutenant-colonel Thomas Bland Strange. Il parle français et possède des états de service impressionnants, ayant servi en Inde, en Angleterre, en Irlande, à Gibraltar et aux Antilles avant de venir à Québec. Ce choix est bon, puisque la Batterie B (6 officiers et 153 sous-officiers et hommes) inclut plusieurs francophones venus de la Milice volontaire de Québec. Cette batterie s'occupe des fortifications de Québec, de Lévis et de l'île Sainte-Hélène. En 1874, un détachement est envoyé à Grosse-Isle pour se transformer en artillerie de garnison. Les Batteries A et B inter-changera leurs positions une première fois, en 1880, et encore en 1885. En 1883, la nouvelle Batterie C, sera créée et stationnée à Esquimalt, chargée de la défense de cette partie de la côte ouest. Les trois batteries formeront désormais un régiment. En 1893, celui-ci est réorganisé en trois batteries de campagne et deux compagnies de garnison. Les batteries de campagne seront amalgamées plus tard au sein de la Royal Canadian Field Artillery qui, en 1905, deviendra la Royal Canadian Horse Artillery : pour leur part, les compagnies de garnison donneront la Royal Canadian Garrison Artillery.

La cavalerie et l’infanterie régulière.

Mais, entre-temps, la loi de la Milice aura été modifiée en plusieurs occasions. Le changement de 1883 sera le plus important. Citonsen un article central.

Étant donné qu'il est nécessaire, par suite du départ des troupes régulières impériales d'assurer la protection et l'entretien des forts, des magasins, de l'armement, des dépôts de matériel de guerre et services assimilés, et d'assurer la création d'écoles d'instruction militaire relativement aux Corps recrutés pour le service permanent, il est légitime pour Sa Majesté de lever... une troupe de cavalerie, trois batteries d'artillerie (dont les deux Batteries A et B déjà organisées) et pas plus de trois compagnies d'infanterie, le total des effectifs de toutes ces unités ne devant pas dépasser 750 hommes.

C'est ainsi qu'un corps école de cavalerie apparaît à Québec (qui deviendra le Royal Canadian Dragoons) et un autre d'infanterie (Royal Canadian Régiment), qui aura des compagnies à Fredericton, Saint-Jean et Toronto. Celles-ci auront approximativement l'effectif suivant : 1 commandant, 3 officiers et 150 sous-officiers instructeurs et hommes. En 1885, une école d'infanterie à cheval est mise sur pied à Winnipeg (qui prendra plus tard le nom de Lord Strathcona's Horse).

Cette réorganisation donne un solide noyau à la force permanente, un fait que le ministre de l'époque, Adolphe Caron, tente d'atténuer, insistant plutôt sur la vocation d'instruction qu'auront ces soldats réguliers. Caron explique que le gouvernement civil sera ainsi renforcé, qu'il pourra faire exécuter ses lois, prévenir des troubles intérieurs et repousser d'éventuelles attaques. Comme on le voit, entre 1867 et 1883, la préoccupation première de l'effort de défense est passée de la menace venue de l'extérieur à celle venant de l'intérieur.

En 1886, après les troubles dans le Nord-Ouest, avec Louis Riel, la Loi de la Milice est à nouveau changée faisant passer le nombre de compagnies d'infanterie de trois à cinq et celui de l'effectif total de la force régulière de 750 à 1 000 hommes.

Le commandement de la milice

Cette machine militaire doit être commandée. Entre 1867 et 1874, le commandant, un officier fourni par l'armée anglaise, portera le titre d'adjudant général. À compter de 1874, et jusqu'en 1904, on créera le nouveau poste d'officier général commandant, qui sera aussi rempli par un professionnel britannique détenant au moins le grade de colonel bien qu'au Canada il puisse devenir major général, voire lieutenant général. L'adjudant général reste dans l'organigramme, le poste étant dorénavant rempli par un Canadien.

On peut espérer une certaine objectivité de l'officier anglais prenant charge de notre appareil de défense par rapport aux deux grands partis politiques qui gouverneront successivement le pays. En principe, son professionnalisme le fera agir en faveur d'une meilleure milice, plutôt qu'en fonction d'intérêts partisans limités. Malheureusement, l'objectivité que l'officier général commandant applique face aux politiciens canadiens ressemble très souvent à de l'asservissement quant aux grands objectifs impériaux des politiciens britanniques. Cela, on l'imagine bien, aboutit à certaines collisions avec le nationalisme des ministres canadiens, aussi timoré soit-il en cette fin de siècle. Dans son rapport annuel, l'officier général commandant livre fréquemment des considérations qui ont peu à voir avec le Canada. Ainsi, le général Edward Selby Smyth, écrit-il en 1877 : nous ne devons pas permettre un instant que le communisme fasse impunément quelque grande expérience dans le moindre coin de l'Empire britannique» Le bon général nous entretient de notre autonomie, qu'il faut bien sûr protéger, et d'un autre ennemi, bien plus éloigné que notre voisin immédiat, auquel il fait alors référence de façon subtile mais qui inquiète déjà, la Russie, avec laquelle l'Angleterre a souvent maille à partir.

Ces hommes que nous envoie l'Angleterre, qui affrontent, souvent avec raison, nos ministres concernant le patronage lié à certaines nominations, sont-ils les meilleurs dans leur profession ? Comme nous aurons l'occasion de le constater, ce n'est pas toujours le cas. Qui plus est, le système de défense canadien leur est en général à peu près incompréhensible. Comme ils aimeraient le mettre à leur main et en faire un instrument entièrement dévoué à la volonté anglaise !

Au milieu de l'apathie à peu près générale des Canadiens, de la fluctuation des budgets au gré de l'évolution de l'économie et d'une certaine animosité des ministres titulaires, les officiers généraux commandants essaient de faire bouger les choses. Entre 1890 et 1895, par exemple, le major général I.J.C. Herbert réorganise la milice en ajoutant du personnel à son quartier général, où ne se trouvaient que trois officiers et un aide de camp, et en diminuant le nombre d'officiers dans les districts. Du côté des forces permanentes, il organise en régiment les écoles d'infanterie et de cavalerie apparues au fil des années, expédie plusieurs de leurs officiers en entraînement en Angleterre, améliore les critères de recrutement et de sélection des hommes et s'attache à moderniser le matériel.

L’instruction et l’évolution de la milice

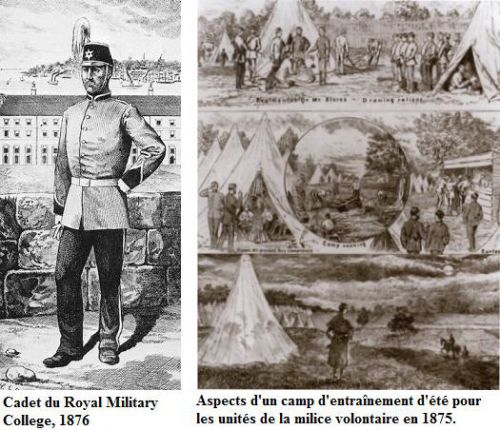

Les efforts de chacun des généraux britanniques combinés à l'intérêt intermittent des ministres, souvent allumé par des raisons politiques ou des crises intérieures qui ont démontré la faiblesse du système existant, donnent cependant peu à peu des résultats. On l'a noté, le nombre de soldats réguliers s'accroît entre 1871 et 1898. Mais il y a plus. En 1876, on ouvre le Royal Military College of Canada (RMC), qui sera une pépinière d'officiers pour les unités permanentes et non permanentes ainsi que pour la Police montée du Nord-Ouest. La politique nationale du Parti conservateur amène le Canada à construire une cartoucherie, la Dominion Arsenal, à Québec, dont la production commence en 1882 et s'étend aux boulets et aux obus de canons. En 1885, l'Arsenal approvisionne les troupes déployées dans le Nord-Ouest du pays et, en 1888, on y fabrique 2 500 000 cartouches. En 1885, un chemin de fer relie l'Atlantique et le Pacifique en n'utilisant que le territoire canadien : cet instrument, avant tout commercial, est aussi un outil stratégique. En 1897, on autorise la nomination d'aumôniers honoraires pour chaque bataillon, mais il est entendu que cela ne coûtera rien au Trésor. Un service de la paie se développe très lentement : on y trouve moins de 10 officiers et, en 1898, on en centralise à Ottawa toutes les opérations qui se faisaient jusque-là au niveau des districts.

Membres du Ladies School Cadet Corps, à St- Catharines, Ontario, en 1891.

Même en 1880, quelques régiments de la milice volontaire avaient des compagnies auxiliaires de la gente féminine, telles que les membres du Ladies School Cadet Corps, à Sainte-Catharines, en Ontario, en 1891. Vues que leur fonction était informelle, il y a très peu d'information concernant ces formations.

En 1871, le Canada reste dépourvu de corps de soutien, essentiels à une armée en campagne, comme les domaines médical, du transport, de l'approvisionnement et du génie. Jusque-là, l'armée anglaise avait fourni ces éléments lors des mobilisations de la milice. Par la suite, on assiste, au moment des crises, à une improvisation précipitée plus ou moins heureuse, la campagne du Nord-Ouest de 1885 étant patente à cet effet.

En Chambre, il y a parfois d'âpres débats sur l'organisation matérielle de la Milice, surtout à propos du budget qui lui est alloué, mais jamais sur l'essentiel, c'est-à-dire la politique de défense de notre pays qui, au-delà de sa volonté d'affranchissement, reste tout de même très dépendante de l'Angleterre.

Corps cadet, Quebec City High School, 11 juin 1890. Plusieurs corps cadets furent établis dans les écoles durant les dernières années du 19e siècle. Cette photo, datant du 11 juin 1890, est du corps de l'école secondaire anglaise Quebec High School, fondée à Québec avant la Confédération. Notez le corporal (probablement de l'unité Garrison, la B Battery, Regiment of Canadian Artillery, de la ville de Québec) qui a agit en temps qu'instructeur d'exercices militaires à ce centre.

Qui sont nos volontaires ? Jean-Yves Gravel nous en trace le portrait, pour la période 1868-1898, en ce qui concerne le 5e District militaire (l'est du Québec, dont la ville de Québec). On se rend compte que les bataillons ruraux sont composés à 45 pour cent de fermiers, à 30 pour cent d'hommes d'affaires (commerçants et commis) et à 24 pour cent d'ouvriers. Le pourcentage de fermiers, valable pour 1868, est en décroissance lente, mais constante, après cette année-là. Bien sûr, l'industrialisation joue ici un rôle, mais il y a plus. En effet, presque toutes les études menées dans le monde occidental sur le recrutement concluent de la même façon : le monde rural est plus réfractaire que le milieu urbain à tout service militaire.

Les bataillons urbains sont pour leur part constitués à 62 pour cent d'ouvriers et à 27 pour cent d'hommes d'affaires. Après 1873 et l'élimination de la menace américaine, le pourcentage des ouvriers diminue, car leurs patrons sont peu favorables à leur service militaire. Le monde des affaires et celui des étudiants prennent leur place. En somme, dans un pays qui restera majoritairement rural jusqu'après la Première Guerre mondiale, c'est le milieu urbain qui donnera corps à la force de défense du Canada dès ses débuts.

Les budgets de la milice

La vie du milicien canadien est influencée par la nature des budgets qui sont dévolus à l'organisation où il s'inscrit. Ces appropriations passent de 937 513 $, en 1869, à 1 654 282 $, en 1873, puis, elles décroissent pour atteindre un creux de 580 421 $ en 1877. Entre 1878 et 1881, elles fluctuent dans une fourchette minimale de 618 136 $ (1878) et maximale de 777 698 $ (1879). À compter de 1882 jusqu'à 1886, c'est l'ascension à partir de 772 811 $ pour atteindre le sommet de 4 022 080 $, avec la campagne dans le Nord-Ouest. Les sommes totales annuelles se situent ensuite un peu au-dessus de 1 000 000 $.

Comme on le voit, les choses se sont détériorées dans la seconde moitié des années 1870. C'est qu'une crise économique frappe le monde industriel, dont le Canada. La recette bien connue des politiciens, ceux d'alors comme ceux d'aujourd'hui, est de sabrer dans la défense. D'ailleurs, ce ne sont pas les critiques qui manquent au Parlement. L'argument le plus familier s'énonce comme suit : la sécurité du Canada n'étant pas en cause, à quoi servent les dépenses militaires ? Quant aux aspects plus détaillés des reproches, ils portent sur le gaspillage pour les uniformes (qu'on avait oubliés de fournir aux volontaires jusqu'en 1876), les armes, le trop grand nombre d'officiers dans les états-majors ou, encore, après 1876, la quasi-absence de francophones au Collège militaire de Kingston.

L'impact de la coupure des budgets sur l'instruction est considérable à compter de 1876, et ce, après l'ajout aux institutions existantes du Royal Military College. Durant l'exercice financier 1871-1872, 34 414 hommes avaient effectué une période d'instruction de 16 jours. Ce sommet ne sera pas atteint de nouveau avant 1905. Alors que le nombre permis de volontaires à instruire annuellement avait été fixé à 40 000, en 1868, il a été rabaissé à 30 000, en 1873. La période d'exercice a été réduite à huit jours, en 1876 ; elle remonte à 12, en 1877, mais doit se faire aux quartiers généraux des bataillons. En 1888, l'effectif maximal permis est porté à 43 000 hommes mais, pour des raisons d'économie, on permet à 37 000 de s'enrôler. Les corps des villes en réunissent 10 000, durant 12 jours d'exercice annuel, ceux des campagnes, 27 000, avec 12 jours d'instruction tous les deux ans. Mais, entre 1877 et 1886, le nombre d'hommes ayant suivi un exercice annuellement atteint rarement plus de 20 000, la moyenne se situant dans les 18 000.

Le manque d’enthousiasme

Sergent, Hamilton Field Battery, Royal Canadian Artillery, 1894. En 1894, la Milice volontaire canadienne comprend 17 batteries de champ. Les batteries de champs se servaient surtout des canons britanniques de 9 livres qui étaient périmés dans les années 1890s et ont été remplacés avec des canons britanniques de 18 livres dès 1906. L'uniforme de l'Artillerie royale canadienne ressemblait à celui de l'Artillerie royale britannique excepté que les Canadiens préférait porter le casque colonial blanc plutôt que le casque bleu-noir britannique.

Ce chiffre ne repose pas seulement sur le budget. Le zèle des volontaires est aussi un facteur. La loi de 1868 permettait d'instruire au moins autant d'hommes que les 30 000 de l'armée régulière américaine. Mais, en 1873, les volontaires, pour la première fois, occupent moins de 75 pour cent des 40 000 postes ouverts. En modifiant la loi pour ne permettre l'entraînement que de 30 000 hommes, on retrouve, dès 1874, un taux de 97 pour cent d'occupation des postes de miliciens volontaires disponibles.

Cela dit, les variations de l'enthousiasme gouvernemental vis-à-vis de la chose militaire ont des suites peut-être plus durables que la période, somme toute limitée, des bas budgets. Durant les cycles bas, l'instruction étant limitée, l'efficacité et l'intérêt des volontaires s'étiolent, surtout au sein des régiments ruraux qui ne s'entraînent que tous les deux ans. Dans les districts, les restrictions budgétaires sont telles que l'on doit tirer au sort le nom des unités qui pourront aller au camp. Dans une telle conjoncture, la petite flamme militaire, maintenue de peine et misère chez plusieurs volontaires, s'éteint souvent pour toujours. Sans compter qu'on empêche l'apport de sang nouveau que la crise économique aurait pu amener si l'on avait permis autant d'instruction, entre 1877 et 1883, qu'auparavant. Les budgets augmentent à compter de 1882, mais la situation économique s'améliore aussi, ce qui constitue un facteur négatif par rapport au nombre de volontaires que l'on voudrait entraîner. De plus, en accroissant soudainement le nombre possible de ceux que l'on peut instruire, on fait appel à un afflux de recrues et, donc, à beaucoup d'inexpérience.

Les camps annuels d'instruction, lorsqu'ils ont lieu, se tiennent sur des sites bien précis. Au Québec, par exemple, ce sera à Laprairie, pour les unités de l'ouest de la province (incluant Montréal), et à Lauzon, pour celles de l'est, dont Québec, plus précisément à l'ancien camp établi par les ingénieurs anglais lorsqu'ils travaillaient à fortifier la pointe Lévis, entre 1865 et 1871. Nous commenterons, plus loin, la valeur réelle de ces sessions d'entraînement. Les unités elles-mêmes organisent parfois des revues, surtout dans les villes, pour souligner un événement heureux ou triste. Cela donne l'occasion à plusieurs, dont de nombreux députés de tous les partis, d'endosser leurs uniformes.

Le milicien et son instruction. Les conditions du service dans la milice

Paie journlière dans un camp par le rang. Un soldat servant dans la Milice canadienne dans les années 1870s était payé 50 cents par jour. Un journalier gagnait $ 1.00 par jour. Les hommes dans les camps étaient soumis à des barèmes quotidiens proportionnés aux grades, qui ne fluctueront guère entre 1868 et 1898.

À part ces rares moments dans une année, souvent inexistants dans un bataillon rural, le volontaire a bien peu de liens avec le militaire. La vie de tous les jours, les réorganisations nombreuses des unités dont le nombre de compagnies varie pour toutes sortes de raisons, la volonté et l'enthousiasme du capitaine de chacune étant les principaux éléments de motivation, le manque d'intérêt aux plus hauts niveaux politiques, tout, en quelque sorte, concorde pour faire du volontaire un être à part, mal soutenu par une société qui n'est pas militariste, loin de là. La campagne du Nord-Ouest vient modifier cet ordre des choses dans les unités qui y participent. Mais la grisaille de la routine reprend vite le dessus, après leur retour dans leurs quartiers.

Le milicien servant dans un quartier général est payé 1 $ par jour, s'il est officier, et 50 ¢ pour tous les autres grades. En 1876, ce dernier montant grimpe à 60 ¢. Ceux qui vont dans un camp sont soumis à des barèmes quotidiens proportionnés aux grades, qui ne fluctueront guère entre 1868 et 1898. Il est bon de rappeler qu'un journalier, au milieu des années 1870, gagne environ 1 $ par jour et même plus durant l'été et l'automne, période habituelle des camps.

Un officier au camp d'entraînements, Artillerie royale canadienne, les années 1890s. Pendant des décennies, les camps d'entraînements d'été de la 1re batterie de campagne de Québec de la milice volontaire et les batteries d'artilleries de garnison eurent lieu sur l'Île d'Orléans avec les canonniers des forces permanentes qui furent en garnison au citadel de Québec. L'artillerie de la milice volontaire de garnison fut divisée en brigades comprenant quelques brigades aussi bien qu'une seule batterie. (Musée de l'Artillerie royale canadienne.

À la suite des réductions radicales des budgets, on doit prendre des mesures restrictives qui ne plaisent pas. Les rations ont été gratuites pour tous jusqu'en 1875 : à ce moment-là, on choisit d'ajouter 10 ¢ par jour à la solde, mais chacun doit désormais payer ses repas. On ne paie plus les jours de déplacement pour aller vers les camps et en revenir, ainsi que le dimanche passer au camp. En 1883, devant le mécontentement général, on revient au paiement de ces journées. La situation économique s'améliorant, les officiers d'état-major sont dorénavant payés durant 15 jours, et ceux qui commandent les compagnies, durant 12. La même année, les soldes des militaires servant dans les quartiers généraux sont aussi ajustées aux grades.

Même si les officiers de la Milice permanente ou non permanente sont mieux payés que la troupe, il leur faut aussi une bonne dose d'abnégation pour accepter de servir leur pays. Ainsi, un aspirant officier de la Milice non permanente doit réfléchir aux aléas liés à son futur statut. Car il devra payer son uniforme, fournir ses meubles de caserne et, lorsqu'il ira suivre ses cours, pouvoir s'absenter 57 jours, pour obtenir son certificat de 2e classe, ou 72 jours, pour celui de première classe. Évidemment, on s'attend à ce qu'il sache écrire correctement à la dictée et tenir des comptes (arithmétique). Par la suite, dans plusieurs unités, sa solde ou une bonne partie de celle-ci, s'en ira au fonds régimentaire. Tout de même, en plus de sa paie de camp, le capitaine de compagnie reçoit 40 $ pour garder les armes et les uniformes de ses hommes. Le commandant d'un bataillon a 100 $ annuellement pour les dépenses encourues dans ses fonctions militaires (papeterie, poste, annonces dans les journaux pour le recrutement, etc.), 100 $ de plus s'il s'adjoint une fanfare (toujours un centre d'attraction au camp annuel), ainsi que 40 $ par compagnie pour assurer l'instruction d'avant-camp. Mais cette dernière somme sert le plus souvent à d'autres activités : fanfare, fonds du régiment ou, tout simplement, le commandant se l'approprie en retour des services rendus.

Les propositions de conscription et les problèmes de recrutement

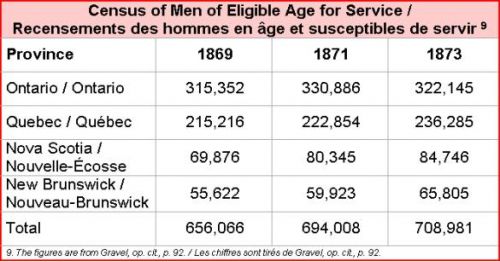

Recensement des hommes en âge et susceptibles de servir. Ce tableau, divisé par province et par année, nous renseigne sur le nombre d'hommes qui étaient susceptibles de servir dans l'armée canadienne à cette époque.

La loi de 1868 contient le principe d'une conscription. Dans la réalité, cet aspect se transforme en un inventaire que l'on fait en 1869, 1871 et 1873, avant de l'abandonner.

Chaque recensement coûte 50 000 $ et, dans le cadre des compressions budgétaires de 1875, on décide de n'en tenir un que tous les cinq ans, le prochain devant avoir lieu en 1880. En fait, le dernier aura été celui de 1873, sauf au Nouveau-Brunswick, où l'exercice se répétera jusqu'en 1879.

Le fait que la conscription ne soit pas appliquée n'empêchera pas plusieurs de pousser dans cette direction, dont les lieutenants-colonels Irumberry de Salaberry, A.C. Lotbinière Harwood et L.G. d'Odet d'Orsonnens, tous trois pouvant être considérés comme francophones. Or, cette levée, qui avait été traditionnelle sous le Régime français, va à l'encontre de la tradition britannique. De leur côté, les officiers généraux commandants insistent pour obtenir une plus grande force régulière par rapport aux milices non permanentes. Cette demande qui n'aura qu'un succès mitigé, se moule dans la tradition britannique, fondée sur le professionnalisme de l'armée, plutôt que celle existant à l'époque sur le continent européen, avec la conscription plus ou moins longue des jeunes hommes.

Les tenants de la conscription ont plusieurs arguments à faire valoir en leur faveur. Le premier, qui apparaît dans les années où les États-Unis sont menaçants, s'appuie sur le nombre insuffisant de volontaires. En 1868-1869, le district militaire de l'est du Québec a un quota de 5 035 volontaires qu'il ne peut réaliser qu'à 59 pour cent. Le 6e District militaire (Montréal et l'ouest du Québec), a un effectif autorisé de 3 228 en 1871, dont moins de 50 pour cent (1 512) participent aux exercices : le 4e Bataillon a 4 officiers et 46 hommes, ce qui est moins que le nombre admis pour une compagnie; le 65e (de Montréal) en a respectivement 17 et 158. En décembre 1873, au moment de l'inspection du 65e Bataillon, une compagnie est absente, celle du député A. Ouimet : l'exemple vient de haut pour les 18 autres officiers et 194 sous-officiers et soldats présents. Qui plus est, 66 pour cent des francophones ne poursuivent pas après la première année, malgré leur contrat de trois ans. Chez les anglophones du Québec, ce taux de non-renouvellement est de 33 pour cent, alors qu'en Ontario il est de 25 pour cent. En 1870, bien que 88 pour cent des cadres soient remplis pour l'ensemble du Canada, ce pourcentage tombera à 73 en 1873. Un des problèmes rencontrés ici est l'extrême mobilité de la population susceptible d'être enrôlée, laquelle est constituée en grande partie de jeunes journaliers sans attaches. Toujours est-il que la conscription par tirage au sort du nombre de miliciens permis par la loi ne se produira jamais. On voit mal comment, étant donné la quasi-absence de menace contre le Canada, elle aurait pu être justifiée et, surtout, acceptée par la population.

Les problèmes de la Force permanente

Cela étant, quelle est la valeur réelle de l'entraînement que reçoivent les volontaires sur qui l'on se fie, ne l'oublions pas, pour défendre le pays en cas de danger ou encore pour maintenir ou rétablir l'ordre à l'intérieur des frontières ? Commençons par la force permanente qui se développe jusqu'à son effectif permis de 1 000, dans les années 1880. Premièrement, ces 1 000 postes ne sont jamais remplis totalement (en 1890-1891, par exemple, il n'y en a que 886). Ensuite, une large proportion est formée de recrues ou de soldats peu expérimentés qui peuvent difficilement instruire de façon professionnelle le volontaire (le général Herbert, en 1891, remarque que 54 pour cent de son armée a moins de deux ans de service). Puis, il y a tous ceux qui, en cours d'année, ne sont pas disponibles. Toujours en 1890-1891, un rapport énonce ce qui suit : 103 rachètent leur contrat et partent durant l'année ; 201 terminent leur contrat ; 41 sont renvoyés pour diverses raisons ; 8 meurent ; 152 désertent ; et 28 vont en prison pour divers termes, ce qui fait perdre des périodes de service. En cette année qui n'est pas exceptionnelle, voilà que l'armée régulière doit entraîner quelques dizaines de milliers de miliciens, dont une grande proportion de recrues.

Mais, cette instruction est également donnée par les officiers qualifiés au sein même des corps de volontaires. Dans certains cas, cela peut aller ; dans d'autres, l'instruction est de piètre qualité. Plusieurs de ces officiers sont trop âgés, un lieutenant pouvant être en place à 40 ans passés : il est courant de rencontrer des majors de plus de 50 ans et des lieutenants-colonels dépassant les 60 ans. Les moins efficaces des officiers instructeurs se trouvent dans les corps ruraux, puisque dans les villes l'instruction est souvent entre les mains des professionnels.

Les problèmes du corps rural

Les difficultés des corps ruraux sont énormes. Un bataillon pourra être constitué de plusieurs compagnies séparées les unes des autres par 30 ou 50 kilomètres de routes mal tracées, ce qui rend à peu près impossible le rassemblement du bataillon, sauf au moment du camp annuel. Ainsi, en 1869, le Bataillon provisoire de Rimouski est formé avec cinq compagnies, dont une à Matane, à 100 kilomètres de Rimouski par une route peu praticable. Les capitaines de compagnie deviennent donc les éléments importants de l'organisation. Ce sont eux qui recrutent leurs hommes, souvent grâce à un mélange de charme et de demi-vérités qui rendent à peu près impossible l'imposition de la discipline militaire. De fait, la popularité du recruteur joue fréquemment un plus grand rôle que sa compétence militaire. La loi laisse aux officiers commandants la responsabilité de l'instruction. Or, il arrive que ceux-ci « signent encore aujourd'hui [1874] un certificat de compétence pour eux-mêmes ». Ils sont naturellement payés pour donner l'instruction [de 40 $ dans l'infanterie et la cavalerie jusqu'à 200 $ pour l'artillerie de campagne]. Dans les villes, une allocation par batterie ou compagnie formée sera payée au commandant de brigade ou du bataillon, d'où le grand nombre de compagnies, chacune ayant très peu d'effectifs : à 25 $ par année et par compagnie, pour le commandant, plus les 40 $ payés au capitaine, personne n'a intérêt à les voir disparaître. Cela entraîne, bien sûr, toutes sortes de difficultés. Lotbinière Harwood, à la suite d'une inspection du 65e Bataillon (Montréal), en décembre 1873, note qu'il lui est « impossible de donner des points au mérite. Le tir à la cible n'a pas été convenablement pratiqué... le 65e Bataillon n'a consommé qu'un très petit nombre de cartouches ». Pour obtenir leur argent, les unités doivent réussir l'inspection. Dans les campagnes, on réunit les hommes en vitesse, les capitaines sortent d'un endroit imprévisible (souvent une grange ou une cave) les armes que chacun s'astreint à faire briller au dernier moment. L'officier inspecteur, mis dans une position difficile, recommande le paiement qu'au fond il ne savait pas mériter. Mais, s'il est soucieux de ses devoirs, regarde les canons, les trouve rouillés à l'intérieur, fait défaire une platine qui fonctionne mal, on lui dit que s'il est si particulier, on ne pourra jamais maintenir des corps volontaires. D'Orsonnens, désabusé, d'ajouter que ceux qui critiquent ainsi les inspecteurs sont des officiers qualifiés par la loi, et entendent bien, avec l'allocation du gouvernement, dépenser le moins possible pour l'entretien de nos armes ; ils se donnent en général peu de peine pour exercer et instruire leurs soldats.

Quelques-uns d'entre eux seulement passent par les écoles militaires ce qui, on en conviendra, n'en fait pas automatiquement des instructeurs sachant transmettre leur savoir surtout à des hommes qu'ils ont souvent enrôlés en les amadouant. D'ailleurs, plusieurs de ceux qui vont à l'école militaire se contentent d'empocher la prime d'après-cours et disparaissent. Selon Gravel, qui a étudié à fond cette question, environ 75 pour cent des officiers de la milice volontaire non permanente ignorent plus ou moins complètement la chose militaire au milieu des années 1870. Après 1883, cet état de fait s'améliore sensiblement, mais cela n'ajoute guère à l'efficacité des unités. En effet, on s'attend à ce que l'unité urbaine s'entraîne deux fois par semaine, de 19 h à 22 h, durant les deux ou trois mois précédant l'inspection annuelle. Il y a aussi une journée de tir et un ou deux défilés à l'occasion de services religieux. En pratique, les effectifs sont souvent levés au dernier moment, de sorte que plusieurs volontaires n'ont même pas été assermentés lorsque se tient l'inspection annuelle. Bien sûr, quand la désorganisation est vraiment trop criante, on refuse l'exercice à l'unité (donc, la paie à ses officiers et à ses hommes). C'est ainsi que nombre de compagnies, et même de bataillons, disparaissent durant quelques années avant de renaître sous la poigne énergique d'un nouveau commandant ambitieux.

Les camps d’instruction

En plus de l'instruction au niveau de l'unité, il y a celle offerte dans les camps. À la suite de la loi de 1868, on s'est lancé avec force dans cette direction. Mais comme les budgets sont restés à peu près stables, et que les charges se sont accrues, conséquence, entre autres, de la naissance des Batteries A et B en 1871, il a fallu couper certaines activités. C'est ainsi qu'entre le ler juillet 1873 et le 30 juin 1874, les unités sont forcées de s'entraîner à leurs quartiers généraux respectifs, plutôt qu'en brigades et en camps, comme cela avait été le cas depuis 1868, ce qui fait dire à certains que l'on a commencé par où l'on aurait dû finir. En principe, on doit y faire 16 jours d'exercice d'au moins de trois heures chacun. Le reste des années 1870 ne sera guère propice aux grands rassemblements, surtout utiles aux corps ruraux.

Même lorsqu'il y a un camp, quelle est sa valeur réelle ? Après celui de 1872, du 6e District militaire, un des plus importants à se tenir jusqu'au XXe siècle, le lieutenant-colonel A.C. Lotbinière Harwood écrit à son supérieur que, malgré le succès rencontré, « ... il est de mon devoir de vous informer que la plupart des corps volontaires actuels pourraient à peine compter sur les deux tiers de leur effectif, en cas de nécessité immédiate ; et, dans plus d'une localité, il ne serait pas prudent, à cause de la population flottante, de compter même sur la moitié des hommes régulièrement enrôlés. » La situation est souvent pire que ce que ce rapport nous laisse entendre. En effet, sur les listes d'une compagnie on comptera souvent les absents pour cause de maladie ou autres raisons. Le nombre des absents peut être relativement élevé. Ceux-ci reçoivent pourtant la même solde que les autres. Cela rend aléatoire l'étude des statistiques concernant les camps, sans compter la démotivation que cette situation peut causer parmi ceux qui y participent vraiment. Pour donner un exemple, en 1882 le district de Québec déclare 1 706 miliciens exercés alors que seulement 1 049 sont présents, soit une différence de 657 hommes ou de 38 pour cent. Or, à l'échelle du pays, ce n'est guère mieux. Pourquoi cela ? Le major de brigade perçoit 8 $ par compagnie présente, il hésite donc à licencier celles comptant moins de 30 hommes sur le terrain. Un bataillon, en 1870, compte 125 présents pour 363 exercés. Bien qu'à partir de 1878, et avec le paiement de salaires fixes aux officiers d'état-major, ce genre d'abus tende à diminuer, la différence entre le nombre d'individus présents aux camps et ceux qui s'y sont véritablement exercés restera grande durant tout le XIXe siècle.

Si, au moins, le service de trois ans existait véritablement, les miliciens « exercés » seraient d'une certaine utilité pour les années subséquentes. Mais, les miliciens ne servent vraiment que la première année, leur défection relevant de divers facteurs. Dans les villes, c'est une population très mobile qui s'enrôle. Dans les campagnes, un chef de corps, voulant conserver sa popularité auprès de ses hommes et ses relations politiques, ne fera rien face à l'abandon, après une seule année de service, d'un contrat de trois ans.

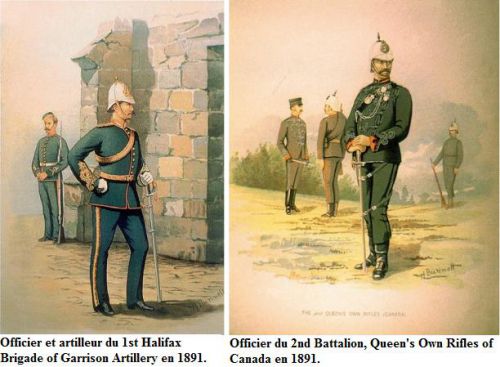

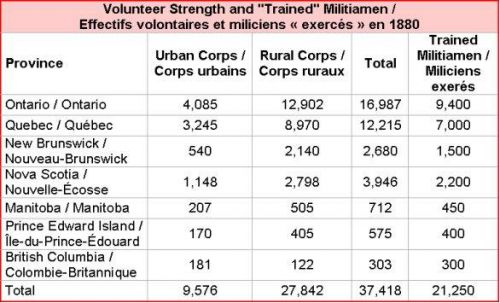

Effectifs voluntaires et miliciens « exercés » en 1880. Renseignements portant sur le nombre de miliciens exercés dans les Corps urbains et les Corps ruraux dans quelques provinces en 1880.

Gravel a compilé des chiffres révélateurs, à ce sujet, pour l'année 1880 qui est une « bonne » année. On estime qu'entre 1876 et 1898, on a instruit en moyenne 18 500 soldats annuellement. Ce chiffre doit être tempéré par les exceptions que sont les hommes payés mais non « exercés ». Parmi ceux-ci, on peut inclure les musiciens et clairons, des sous-officiers qui sont présents en surnombre et ne font rien, les signaleurs et les ambulanciers (pour les bataillons urbains). Dans les bataillons ruraux, les domestiques des officiers, valets d'écurie, garçons de table, cuisiniers, etc.ne ne le sont pas. Du coup, l'instruction est réellement prodiguée à environ 14 000 hommes par année.

Cela dit, les ordres généraux qui régissent les camps .sont de petits chefs-d'œuvre de prévision et de prévoyance, signale cyniquement le lieutenant-colonel d'Orsonnens. C'est un fait que des directives pleuvent quant à l'organisation d'un camp, au transport pour s'y rendre ou en revenir, au genre d'instruction qui sera offert, la discipline (pas d'habits civils, la question des congés ou des permissions de nuit, par exemple).

Effectifs voluntaires et miliciens « exercés » en 1880. Renseignements portant sur le nombre de miliciens exercés dans les Corps urbains et les Corps ruraux dans quelques provinces en 1880.

Gravel a compilé des chiffres révélateurs, à ce sujet, pour l'année 1880 qui est une bonne année. On estime qu'entre 1876 et 1898, on a instruit en moyenne 18 500 soldats annuellement. Ce chiffre doit être tempéré par les exceptions que sont les hommes payés mais non « exercés. Parmi ceux-ci, on peut inclure les musiciens et clairons, des sous-officiers qui sont présents en surnombre et ne font rien, les signaleurs et les ambulanciers (pour les bataillons urbains). Dans les bataillons ruraux, les domestiques des officiers, valets d'écurie, garçons de table, cuisiniers, etc.ne ne le sont pas. Du coup, l'instruction est réellement prodiguée à environ 14 000 hommes par année.

Cela dit, les ordres généraux qui régissent les camps.sont de petits chefs-d'œuvre de prévision et de prévoyance, signale cyniquement le lieutenant-colonel d'Orsonnens. C'est un fait que des directives pleuvent quant à l'organisation d'un camp, au transport pour s'y rendre ou en revenir, au genre d'instruction qui sera offert, la discipline (pas d'habits civils, la question des congés ou des permissions de nuit, par exemple).

Lieutenant du 4th Regiment of Cavalry vers les années 1880 à 1890. Le 4e Régiment de la Cavalerie était une unité de la milice de l'Est de l'Ontario. Leur quartier général se situait à Prescott. En 1892, ils devinrent le 4e Hussards. La plupart des régiments de la cavalerie canadiens portaient des uniformes semblables au 13e Hussards britannique. Pour les officiers (la photo montre un lieutenant) la tunique bleue ainsi que la culotte étaient lacées d'une bordure dorée, et d'une bordure jaune pour les autres rangs. Les parementures, de couleur chamois, étaient si pâles qu'elles paraîssaient blanches. Toutefois, la coiffe des unités canadiennes étaient restreintes au casque colonial blanc ou du calot bleu. La reconstitution par Barry Rich.

Au fond, ce qui devrait choquer le plus, dans tout ce qui précède, c'est que la défense du pays repose beaucoup sur les unités rurales, les plus faibles de toutes. En 1891, l'officier général commandant, le major général Ivor Herbert écrit encore : L'instruction des unités rurales est très défaillante, mais leur organisation l'est encore davantage. Et ce qui y est fait n'est pas toujours efficace. Ainsi, le 7e District réunit ses unités à Rimouski, du 15 au 26 septembre 1891, plutôt qu'à Lévis, comme on l'avait fait jusque-là. Cela signifie que les bataillons de Trois-Rivières et de Lévis, entre autres, se déplacent à des dizaines de kilomètres plus loin que nécessaire. De plus, le lieu retenu à Rimouski n'est pas aussi satisfaisant que celui de Lévis. Cela dit, les bataillons du Bas Saint-Laurent sont mieux desservis en ce qui a trait aux distances.

Les lacunes de la milice

Manège militaire de l'avenue University, Toronto, 1909. Au début des années 1870, le gouvernement construisait des manèges militaires pour l'entraînement des volontaires. Sur la carte postale de l'avenue University à Toronto, en 1909, le manège militaire avait comme architecture une ressemblance aux fortifications médiévales. L'édifice a ouvert ses portes en 1891 et a été démoli en 1963, pour créer de la place pour un palais de justice. Lors de sa construction, le manège militaire était le plus gros édifice du genre au Canada. Il fut utilisé pour des foires, des événements sociaux et des exercices militaires.

En 1896, c'est au tour du major général WJ. Gascoigne, qui a succédé à Herbert en 1895, d'avancer qu'aucune troupe n'est prête à entrer en campagne. On a bien fait des réformes au fil des années : par exemple, sous Herbert, les écoles militaires ont été formées en régiments, on a choisi des sites permanents pour les camps annuels, on a mis sur pied un service de santé et des camps de qualification de six semaines pour les officiers et sous-officiers. Mais, on n'a toujours pas de magasins militaires et, en général, la milice est désorganisée et démoralisée ! Pourtant, la population semble satisfaite de ses forces de défense. La solde annuelle des miliciens est devenue une allocation très favorablement acceptée, en particulier dans les districts ruraux. Déjà, la Défense joue un rôle reconnu et apprécié dans l'économie régionale.

Un des rares avantages de la milice volontaire non permanente est qu'elle permet de reconnaître les hommes de bonne volonté. Mais, nous avons déjà remarqué plusieurs désavantages, et il y en a encore plus. La force de défense manque non seulement d'arsenaux, mais elle est aussi sujette aux pertes d'uniformes et d'équipements. Par ailleurs, elle n'accorde pas assez de pouvoir à l'état-major qui pourrait entacher l'autorité de plusieurs politiciens jouant au militaire dans leur communauté, sans parler de l'abus des grades.

En outre, charges et sacrifices sont imposés au volontaire. Ainsi, s'il rejoint son unité pour maintenir l'ordre public en lieu et place d'une police inexistante ou trop faible, il attendra des mois avant d'être payé. S'il part en campagne durant des semaines ou des mois, son employeur ne lui garantira pas toujours son emploi au retour. De plus, il laissera sa famille à des agences d'aide publique formées à la hâte pour l'occasion. S'il lui arrive malheur, la pension aux siens n'est pas assurée. Sans parler des réorganisations continuelles qui font passer les bataillons d'une brigade à l'autre ou d'un district militaire à un autre, qui font disparaître ou réapparaître des grades, qui effacent ou redonnent vie à des unités sans que personne ne sache trop bien à quoi répondent ces changements.

Caserne d'infanterie canadienne, vers 1890. Aperçu rare de la vie en caserne un soir en hiver dans une caserne d'infanterie canadienne, environ 1890. Dans une caserne d'infanterie, quelques hommes nettoient soit leur trousse, le sol, ou un fusil Snider-Enfield dans une caserne d'infanterie. L'ameublement comprend un lit pliant britannique en fer, table faite avec des jambes de fer, ainsi qu'un four qui était indispensable pendant un hiver canadien.

À l'époque, ceux qui se penchent un tant soit peu sur cette question en font toujours un constat détaillé assez négatif. Lorsqu'il s'agit d'imaginer une agression à laquelle le pays devrait faire face, on ne peut pas être très optimiste. Dans la revue américaine Journal of the Military Service Institution, un correspondant étranger anonyme, à l'évidence canadien, décrit un plan de mobilisation de la Milice canadienne qui serait soudainement chargée de la défense de la frontière entre Québec et Détroit. Dans les numéros 29 et 30 (mars et juin 1887), il explique qu'il faudrait disposer de 150 000 hommes, mais que l'on est bien loin de pouvoir en mobiliser un tel nombre. Et encore faudrait-il que la cause soit populaire, aussi bien auprès des francophones que des anglophones. Bien que cette évaluation se termine sur des aspects positifs, le long article laisse entendre que Montréal, le cœur industriel et économique du pays, serait à peu près indéfendable.

Les améliorations recherchées par les officiers généraux commandants

Y a-t-il des solutions ? On en propose en effet, surtout chez les officiers généraux et commandants successifs qui, au fil des années, parviennent à améliorer lentement le tout, en fondant leurs efforts sur la force permanente autant que le leur permet leurs ministres.

Des miliciens canadiens avancent aussi des solutions. Retenons celles proposées dès 1874 par le lieutenant-colonel Gustave d'Odet d'Orsonnens, qui occupera de nombreux postes au cours de sa carrière dans la Milice volontaire permanente, dont celui de commandant de l'école militaire créée à Saint-Jean, en 1883. Selon lui, les écoles du moment (peu nombreuses en 1874) devraient être remplacées par des régiments permanents au sein desquels tout aspirant à un grade dans la Milice volontaire non permanente devrait servir trois mois, dans l'arme qu'il a choisie. Cela sera plus ou moins appliqué dans les années 1880 et 1890, par une série de réformes qui prennent racine dans la loi de 1883.

D'Orsonnens désirerait également une armée régulière de quelques corps d'armes spéciales dont les capitaines pourraient être brevetés lieutenants-colonels de milice et commandante de régiments de miliciens en service actif. L'armée serait en quelque sorte une école d'état-major, dont les officiers formeraient l'état-major de la Confédération. En temps de paix, cette armée pourrait exécuter de grands travaux publics. Quant à la milice, elle reposerait sur la conscription, sauf dans les villes où l'on pourrait avoir des corps de volontaires qui s'enrôleraient pour une durée de quatre ans, avec des périodes annuelles d'instruction de 10 à 14 jours.

Ces milices volontaires seraient divisées proportionnellement entre les différentes régions du pays, mais comme les « volontaires » seraient conscrits, les bataillons seraient complets avec un effectif total de 15 040 hommes pour le pays (en 1874). Les deux premières années de leur service, ces miliciens s'entraîneraient dans leurs quartiers généraux respectifs, la troisième, il y aurait un camp au niveau de la brigade et, la quatrième, se tiendrait un camp au niveau de la division.

D'Orsonnens avançait surtout la représentation proportionnelle, proposant 82 divisions régimentaires en Ontario (avec 6 560 hommes) et 70 au Québec, avec 5 600 hommes - et à l'avenant pour le reste du pays. Selon lui « Assurer à chaque Province ses droits à fournir son contingent serait un acte de politique juste et raisonnable... mais assurer par une constitution bien ordonnée les droits de ses concitoyens (nationaux) serait remplir de plus un devoir sacré vis-à-vis de sa nationalité. C'est pourquoi il faudra maintenir les cadres (sic) de l'armée dans les proportions ci-haut (sic) données ; c'est une garantie pour l'avenir de chaque Province.

La place des francophones. La participation des francophones dans la milice

Tunique de l'Infanterie de la Milice volontaire canadienne, 1870-1876. La tunique de grande tenue fut le seul manteau d'uniforme à être distribué aux volontaires canadiens au 19e siècle. La coupe ressemble à la tunique britannique. Vers les années 1870, l'Armée britannique à modifier leur uniforme, afin d'avoir des tenues pour les événements de campagnes divers. La décoration que l'on aperçoit sur les manchettes de ce manteau est peu commune, car la plupart des unités avaient la décoration nommée le « noeud autrichien », tandis que celui-ci a seulement un point simple. Toutefois, l'on connaissait les variantes de ces noeuds. Ce manteau se retrouve dans la collection canadienne du Musée de la guerre.

Il y a déjà, en effet, un problème francophone au sein du système de défense canadien. Avec environ 35 pour cent de la population canadienne, jusqu'en 1914, les francophones n'occupent que 20 pour cent des effectifs militaires et autour de 10 pour cent des postes d'officiers (selon les années). Entre 1876 et 1898, le RMC forme une dizaine d'officiers francophones sur les 255 qui y ont obtenu une commission (4,7 pour cent). En consultant la Militia List of the Dominion of Canada, pour 1888, on note les chiffres qui apparaissent dans le tableau ci-dessous, pour les officiers de la Milice permanente.

« Nous n'avons pas la proportion d'officiers que nous pourrions réclamer », conclut là-dessus un admirateur du ministre Adolphe Caron. Et d'ajouter : « Mais cela n'est la faute ni du ministre, ni des officiers, mais bien du fait que nos gens ne donnent pas au service militaire toute l'attention à laquelle il a droit. »

Dans le 6e District militaire (Montréal) on ne trouve, entre 1868 et 1873, aucun officier canadien-français dans l'artillerie ou le génie. Pourtant, en 1871, alors que le péril fenian est encore présent et que George Étienne Cartier est ministre de la Milice et de la Défense, le colonel Robertson Ross, adjudant général de la Milice, estime que plus de 2 000 des 5 310 hommes [officiers compris] des 5e et 6e Districts militaires, en entraînement au camp de Laprairie, sont francophones. Par la suite, les États-Unis ne sont plus aussi menaçants. Et, partout au Canada, comme on l'a vu, la milice voit sa place décroître, de même que les budgets, durant une dizaine d'années.

Soldat du 65th Battalion (Mount Royal Rifles) vers 1880 à 1885. Ce battaillon de Montréal portait un uniforme vert foncé, inspiré du régiment des armes à feu à canon britannique. Au cours des années 1880, le 65e Bataillon a retenu le shako d'inspiration française, abandonné par les régiments des carabiniers britanniques vers 1870. Le 65th Battailion (Mount Royal Rifles) n'a pu avoir le titre français qu'en 1902, alors qu'ils prirent le nouveau nom de « 65th Regiment Carabiniers Mont-Royal ». Les bataillons carabiniers portaient de l'équipement noir (au lieu des équipements blancs des autres infanteries). Sur cette photo, un homme tient une carabine courte Snider à deux anneaux de fixation « Mark II ». Cette carabine fut émise aux unités carabiniers, ainsi qu'aux sergents de l'infanterie. En 1885, le 65th Battailion combattirent avec l'« Alberta Field Force » du major-général Strange contre les Cris à Frenchmen's Butte. La reconstitution par Ronald B. Volstad.

Parallèlement, la tradition britannique s'implante avec de plus en plus de force. Après avoir refusé les unités de Zouaves durant la menace feniane (ce qui n'est guère encourageant pour les francophones qui les avaient proposées), tout est concocté en fonction du centre de l'Empire : les uniformes, les règlements militaires et les échanges d'officiers et d'instructeurs. Dans le Rapport de la Milice de 1878, Selby Smyth rappelle que le gouvernement britannique approuve, voire « désire l'assimilation sous tous les rapports de la milice canadienne avec l'armée anglaise ». Les officiers généraux commandants travaillent à faire avancer cette cause.

Dans l'armée régulière, qui fournit l'instruction aux miliciens non permanents, se trouvent beaucoup d'anciens militaires britanniques qui ont choisi le Canada à la fin de leur contrat avec l'armée britannique. La langue de travail est l'anglais. On commande en anglais et la correspondance échangée entre deux francophones est rédigée en anglais. Les exercices annuels se tiennent aussi en anglais, ce qui crée des problèmes pour les nombreux unilingues francophones. Au moment des camps, les traductions improvisées à l'intention des francophones unilingues ralentissent leurs progrès. Quant aux officiers francophones, pas plus compétents militairement que leurs collègues anglophones, ils parlent plus ou moins bien l'anglais, ce qui les frustre dans leurs efforts. Les traductions des manuels sont rares et toujours en retard. Comme la milice n'intéresse guère les gouvernements (sauf quand ils en ont besoin), chacun apprend vite à se débrouiller seul. Louis-Timothée Suzor a traduit, à ses frais, un livre d'exercices paru en 1863 et remplacé dès 1867. Ce dernier ne sera pas traduit jusqu'à ce qu'un autre Field Exercice prenne la relève, en 1877. En 1885, celui-ci est traduit par David Frève, à sa propre initiative. Mais, dès 1888, les Britanniques lancent une série de nouveaux manuels qui ne seront toujours pas accessibles en français en 1914. S'il y a traduction, l'officier francophone doit payer le livre, alors que son collègue anglophone reçoit le sien gratuitement et dans sa langue. Tout cela conduit à des difficultés ainsi qu'à l'introduction, dans le français du militaire francophone, d'une foule de termes anglais mal assimilés. Par-dessus tout, cette situation sert de repoussoir au francophone.

Au niveau des officiers de la Milice non permanente (qui deviennent des instructeurs, ne l'oublions pas), les choses se compliquent encore plus. Dans un premier temps, les cours sont en anglais. Puis, à compter des années 1880, les bataillons ouvrent souvent leurs propres écoles avec des cours obligatoires, pour les officiers, sanctionnés par des examens de district. Ainsi peut-on enseigner un peu dans la langue de l'individu les rudiments d'une profession qui, en pratique, ne s'exerce vraiment qu'en anglais.

Pourtant, entre 1867 et 1898, les ministères de la Milice et de la Défense aura trois ministres francophones (18 des 31 années). Entre 1868 et 1898, le poste de sous-ministre sera aux mains de francophones (en fait, ce sera le cas jusqu'en 1940). Il faut se poser des questions quant à la véritable volonté de ces hommes de faire avancer la cause de leur langue dans la Milice. Pour les seules traductions des livres d'exercices, cela a pris des années de pression du ministre pour obtenir de l'officier général commandant la permission de publier le travail de Frève.

Officiers de la Milice permanente en 1888. Ce tableau présente des renseignements sur les officiers francophones et anglophones dans les unités divers de la Milice permanente canadienne.

Le contexte social et économique des francophones

Selon d'Orsonnens, une autre raison, au moins, milite contre la participation des francophones. Lorsqu'il a demandé à certains des siens pourquoi ils ne formaient pas autant de compagnies de volontaires que les Canadiens d'autres origines, on lui a répondu : C'est bon pour les Anglais, ils sont riches, nous, nous sommes pauvres, nous ne pouvons perdre ainsi volontairement notre temps, on nous retrancherait nos crédits ; qu'on nous force, nous subirons la loi comme les autres ; bien plus, nous la subirons avec plaisir.

Ce que l'on retrouve dans cette réponse c'est, en résumé, le message de conscription que d'Orsonnens développe plus longuement ailleurs et, en ce sens, nous ne devrions pas la prendre au pied de la lettre. Tout de même, on peut conclure que le Canadien français, qui s'enrôle dans les conditions défavorables décrites, possède un sens du devoir militaire bien au-dessus de la moyenne. Cela dit, le problème central de la sous-représentation des francophones au sein de la défense canadienne, dès les débuts de la Confédération, aura des répercussions majeures plus tard. Personne ne semble vouloir s'attaquer à cette question pendant qu'il en est encore temps.

A découvrir aussi

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 6 autres membres