1000-1754

Les défis de la nature1000-1754

Les défis de la nature Paysages canadiens

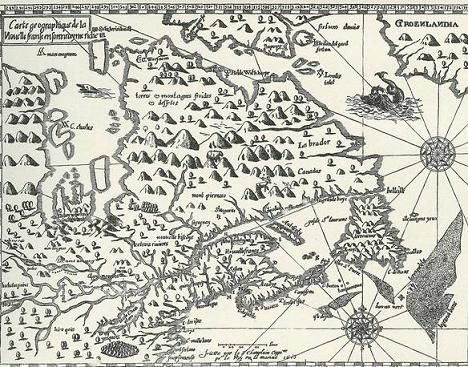

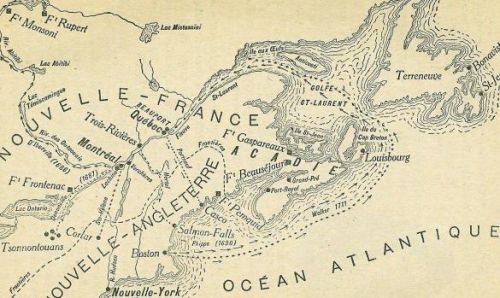

L'espace canadien est immense. Il s'étend de l'Atlantique au Pacifique, se divise en plusieurs zones horaires de l'est à l'ouest et son climat, tempéré au sud, est arctique au nord. Au total, ce vaste territoire pourrait facilement englober l'Europe occidentale. Il a fallu des siècles d'explorations - celles-ci souvent menées par des militaires - pour en établir la géographie précise, depuis les premières cartographies esquissées par les découvreurs du XVIe siècle jusqu'aux grands relevés aériens exécutés par l'Aviation royale canadienne.

L'environnement y est resté pratiquement inchangé depuis quelque 3 500 ans. De l'Atlantique jusqu'à l'extrémité ouest des Grands Lacs, une vaste forêt couvre le sud du pays. Viennent ensuite des centaines de kilomètres de prairies, qui ne prennent fin qu'aux montagnes Rocheuses. Le versant du Pacifique est le plus tempéré avec sa dense forêt bordant la côte jusqu'à l'Alaska. Au nord du Saint-Laurent, des Grands Lacs et des Prairies, la végétation devient peu à peu boréale, puis se transforme en toundra à mesure que l'on approche de l'océan Arctique.

La zone habitable se limite, du moins en ce qui concerne l'agriculture, à la partie la plus méridionale du pays. Les établissements se feront donc surtout au sud, puisque la taïga et la toundra subarctiques ne permettent pas de faire subsister une population nombreuse. Au Moyen Âge, le climat du Canada était plus tempéré. Il l'est resté jusqu'au XIVe siècle, alors que débutait le petit âge glaciaire, dont l'apogée se situe entre la fin du XVIIe siècle et le milieu du XIXe siècle. Ce phénomène de refroidissement ne s'est d'ailleurs pas produit uniquement au Canada, il a affecté tout l'hémisphère nord de la planète. Les cultures furent bouleversées et les populations, y compris les militaires, durent transformer leurs façons de se nourrir, de se vêtir et de se déplacer pour tenir compte de nouveaux facteurs, telle la neige, qui constitue, notamment dans le domaine des transports, un obstacle de taille. Dans la vallée du Saint-Laurent, où les températures annuelles varient énormément, pouvant descendre à - 40° C en hiver pour remonter à 35° C en été, les Européens empruntèrent aux Amérindiens une foule de moyens de survie pour pouvoir affronter un environnement présentant des écarts de température aussi extrêmes. Ce facteur influença également leurs méthodes de combat.

Les voies navigables

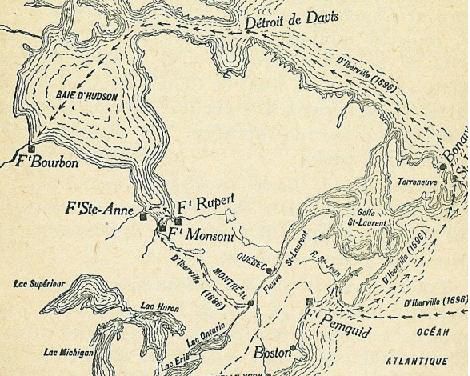

Une autre particularité de l'immense territoire canadien est d'être arrosé par de nombreux cours d'eau. Aussi le contrôle des rivières et des fleuves, qui, jusqu'au milieu du XIXe siècle, étaient les seules véritables grandes voies de communication, revêtira-t-il pour les Européens, dès le début, une importance stratégique de premier ordre. Tant qu'il n'y eut pas de routes terrestres, naviguer représenta, pour les explorateurs, l'unique façon de pénétrer à l'intérieur des terres. Afin d'atteindre le cœur du continent, ils adoptèrent, rapidement, le canot d'écorce des Amérindiens, embarcation légère et maniable. Pendant très longtemps, la navigation estivale resta le seul moyen de transporter des tonnes de matériel et des centaines d'hommes sur de grandes distances. Lorsque, vers 1730, sera construite la première route reliant Montréal et Québec, le chemin du Roy, elle sera surtout utilisée pour les déplacements légers. Le transport des marchandises et des troupes continuera de se faire par les cours d'eau jusqu'à ce que le chemin de fer soit suffisamment développé pour prendre la relève, ce qui se produira durant la seconde moitié du XIXe siècle.

Un monde déjà habité. Cultures nomades

Perishka-Ruhpa, guerrier Moennitari (ou Hidatsa) costumé pour la danse du Chien

Bodmer et le prince Maximilien de Wied (principauté allemande) rencontrent Perishka-Ruhpa, un chef Moennitari (ou Hidatsa), pendant un séjour à Fort Clark à l'hiver 1834. Bodmer esquisse à l'aquarelle Pehrishka-Rupa dans son costume de la danse du Chien, pour ensuite préparer l'image à la gravure et faire prendre à son sujet une position de danse.

En effet, quand les Européens « découvrirent » l'Amérique, ils ne mirent pas le pied dans un monde désert, mais sur un continent où se trouvaient déjà, depuis quelque 12 000 ans, les descendants de nomades venus d'Asie. Dans la partie septentrionale de l'Amérique du Nord, les vastes plaines de l'ouest, les régions essentiellement boisées du centre et de l'est, la côte rocheuse du Labrador, depuis l'estuaire du Saint-Laurent jusqu'aux zones arctiques, tout cela, qui deviendrait un jour le Canada, était habité par divers peuples qui constituaient presque autant de groupes culturels. Dans la zone arctique, les Inuit étaient arrivés depuis à peu près l'an 1000 de notre ère. La partie du Québec située au nord du Saint-Laurent, le centre et le nord de l'Ontario, ainsi que de grandes régions du Manitoba et de la Saskatchewan, étaient occupés par le groupe algonquien (Cris, Ojibwas, Algonquins, Montagnais). L'île de Terre-Neuve était le territoire des Béothuks. La péninsule de Gaspé, la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard formaient le domaine des Micmacs, des Malécites et des Abénaquis. Celui des Amérindiens des Plaines commençait à l'ouest du lac Winnipeg, au Manitoba, où se trouvaient d'abord les Ojibwas et les Cris des plaines, puis, un peu plus loin, jusqu'aux montagnes Rocheuses, les Assiniboines, les Gros Ventres, les Pieds noirs et les Sarsis.

Un village de tentes d'Indiens Assiniboins dans les années 1830

Les Amérindiens des grandes plaines, des nomades, habite ces tentes coniques faciles à transporter. Elles sont faites de longues perches et de peaux d'animaux

Premières nations déjà établies

Village typique d'Amérindiens du Nord-Est.

Presque tous ces villages sont constitués de longues maisons à toit d'écorce défendues par une palissade en rondins. Gravure inspirée des rendus réalisés par John White à la fin du XVIe siècle.

Tous ces peuples, essentiellement nomades, vivaient de chasse et de pêche, tandis que, dans la vallée du Saint-Laurent, au sud du Québec et de l'Ontario, et à l'ouest de ce qui est maintenant l'État de New York, se trouvaient les Iroquois (Hurons, Iroquois, Neutres, Pétuns ), qui, dépendant déjà largement de l'agriculture, étaient sédentarisés et habitaient dans des villages.

Parmi les peuplades du nord-est, celles qui appartenaient au groupe iroquois apparurent comme les plus militarisées. Elles étaient aussi les seules à avoir formé des associations : la Confédération huronne, fondée vers 1440, et la Ligue des Cinq Nations iroquoises, qui remonte aux alentours de 1560. Cette dernière joua un rôle prépondérant dans l'histoire de la colonie française. Elle regroupait les Agniers, que les Anglais appelèrent Mohawks, les Goyogouins (Cayugas), les Onontagués (Onondagas), les Onnéiouts (Oneidas) et les Tsonnontouans (Senecas).

Les Iroquois et les Hurons vivaient dans des villages fortifiés, entourés de palissades. Ces ouvrages défensifs étaient des constructions fort développées. Ainsi, la bourgade de Hochelaga, qui occupe le site sur lequel s'élève aujourd'hui la ville de Montréal, est « toute ronde et close de bois à trois rangs, en façon d'une pyramide croisée par le haut », d'environ neuf mètres de hauteur. Le sommet de la palissade est parcouru « de manières de galeries et échelles à y monter, lesquelles sont garnies de roches et de cailloux ». Il n'y a qu'une seule porte, qui « ferme à barre ». De même, un village iroquois est habituellement solidement fortifié de « quatre bonnes palissades de grosses pièces de bois, entrelacées les unes parmi les autres... de la hauteur de trente pieds, et les galeries, comme en manière de parapets ». Il s'agit bien, dans les deux cas, du type de fortifications commun aux villages hurons et iroquois. Les fouilles archéologiques confirment qu'un rang de pieux doublait parfois, à l'extérieur, la palissade principale et qu'à l'intérieur l'enceinte était toujours tracée selon un plan ovale ou rond. Ces constructions, d'une façon générale, ne sont pas sans rappeler les forts de bois érigés dans le nord de l'Europe occidentale durant le haut Moyen Âge.

Les bourgades de moindre importance et les postes isolés étaient aussi fortifiés, mais plus modestement. Un fortin en bois que les Iroquois avaient construit « est fait de puissants arbres, arrangez les uns sur les autres en rond » 3, de sorte que la palissade qui l'entoure est relativement basse. La description de l'attaque de cette petite place forte par les Hurons révèle quelques-uns des moyens qu'utilisaient les Amérindiens pour assiéger un camp ennemi. Les Hurons s'approchèrent d'abord des murs qu'ils voulaient saper en se cachant derrière de grandes parois mobiles en bois. Ils abattirent les arbres les plus grands, à proximité de la palissade, de manière au faire tomber sur celle-ci. Toujours abrités derrière leurs parois mobiles, ils tentèrent ensuite d'attacher des cordes aux piliers de soutien et de renverser ceux-ci à la force des bras.

Les Iroquois ne furent pas les seuls à ériger des fortifications aussi imposantes en Amérique du Nord. Dans la vallée du Mississippi, foyer de multiples civilisations précolombiennes, des peuples, disparus avant l'arrivée des Blancs, bâtirent de nombreux forts. Vers l'an 1200 de notre ère, la grande cité de Cahokia, qui se trouvait près de la ville actuelle de Collinsville, en Illinois, était ceinte d'une palissade de quatre à cinq mètres de hauteur, ponctuée de nombreuses tours de garde et entourée d'un fossé. Ces fortifications assuraient la protection d'une population de quelque 20 000 habitants. De récentes fouilles archéologiques, menées au fort de Kitwanga, en amont de la rivière Skeena, en Colombie-Britannique, confirment que les nations amérindiennes de la côte du Pacifique construisaient également des fortifications imposantes. L'idée même de fortifier ne se limitait pas aux peuples sédentaires. Les Amérindiens nomades du nord des grandes plaines, par exemple, érigeaient occasionnellement des huttes en bois entourées de petites palissades en guise de fortification temporaire.

Les rites amérindiens. Guerre chez le peuple Autochtone

La guerre jouait un rôle primordial dans la vie de tous les peuples de l'Amérique du Nord précolombienne. Se distinguer au combat représentait pour le jeune homme la manière par excellence de gagner l'estime et le respect des autres guerriers et d'attirer l'attention des femmes. Par ailleurs, le dogmatique « crois ou meurs » des guerres de religion européennes était inconnu dans les sociétés amérindiennes du Canada. Il en allait de même de l'adhésion à un parti de guerre. Le guerrier n'était pas soumis à une discipline rigide. Il pouvait décider à son gré de se battre ou non, ou cesser à n'importe quel moment de guerroyer, s'il le jugeait ainsi. La raison en était que, pour l'Amérindien, le sens de la vie réside en grande partie dans la liberté individuelle, liberté des croyances, liberté des êtres.

Néanmoins, c'était surtout la vengeance d'actes commis par d'autres tribus qui constituait le motif de guerre par excellence. Un conflit iroquois traditionnel avait généralement pour origine la réparation exigée par la famille d'un guerrier tué. Le conflit pouvait couver pendant un certain temps, puis dégénérer en une série de raids, ou d'attaques et de contre-attaques qui étaient autant de revanches, dont la dernière se justifiait toujours par la précédente. Ainsi se perpétuait un climat de violence et d'hostilité à peu près permanent entre les diverses nations. La décision de mener une expédition guerrière pouvait également être la conséquence d'un songe qu'avait fait un chef ou un prêtre de guerre, appelé à tort sorcier par les Blancs.

La plupart des mâles devenaient guerriers dans les sociétés amérindiennes de l'Amérique du Nord. Très tôt, le jeune garçon s'entraînait à maîtriser les armes de trait, arc, javelot et fronde, s'exerçait à lutter corps à corps, apprenait à se déplacer furtivement, à se camoufler et à 7 l'ennemi par des cris. En cas d'hostilités, des bandes plus ou moins importantes se formaient, puis se divisaient en escouades de cinq ou six hommes. Les guerriers reconnus comme les plus braves étaient élus chefs de guerre et constituaient une sorte d'état-major. C'était eux qui, réunis en conseil, débattaient et traçaient le plan de campagne. Avant le combat, ils établissaient une stratégie sommaire prévoyant une certaine disposition des guerriers sur le terrain et la tactique à suivre.

Partie de guerre

Toute expédition guerrière faisait l'objet de préparatifs méticuleux. D'abord, il fallait réunir tous les hommes entre 15 et 35 ans pour former le parti de guerre. On accordait la préférence aux guerriers expérimentés qui voulaient s'y joindre. Cependant, il fallait composer avec les jeunes guerriers, pressés de se distinguer, qui se présentaient sans invitation. On les acceptait aussi, mais à la condition qu'ils se soumettent à l'autorité du chef. À l'approche du territoire ennemi, il devenait parfois difficile de contenir ces adolescents dont l'impétuosité pouvait compromettre l'attaque surprise. Ensuite, il fallait rassembler tout le matériel nécessaire pour la durée de l'expédition, dont une partie était camouflée en cours de route, en prévision du retour. On apportait des vivres, de la colle pour réparer les canots et les armes, des mocassins de rechange, de la peinture sèche, des armes, des boucliers et des armures de bois.

Lorsqu'ils arrivaient à proximité du territoire de l'ennemi, les guerriers laissaient leurs canots et continuaient à pied à travers bois. Ils marchaient toujours à la suite les uns des autres, « en file indienne », le chef ouvrant le défilé, suivi des guerriers d'expérience, puis des jeunes. Entre l'aube et le crépuscule, ils pouvaient parcourir ainsi jusqu'à 40 kilomètres, selon les difficultés qu'ils rencontraient. À l'approche du camp ennemi, ils se préparaient pour le combat en s'enduisant le corps de peinture, pour se donner une apparence hideuse, revêtaient leurs armures et prenaient leurs armes. Ils invoquaient ensuite les Esprits pour les rendre favorables à leur combat, puis se dirigeaient vers leurs victimes éventuelles sans laisser de trace et sans faire le moindre bruit.

Même quand ils attaquaient en bandes, les Amérindiens privilégiaient le combat de type individuel. Au cours de la mêlée, les chefs se trouvaient dans l'impossibilité d'exercer un contrôle rigoureux sur les combattants, de sorte qu'ils leur donnaient très peu de directives. Quand une bataille mettait aux prises deux groupes assez nombreux d'autochtones, ils s'affrontaient d'abord avec des armes de trait, puis en venaient au corps à corps en terrain relativement dégagé. Telles furent aussi les premières batailles entre Amérindiens et Européens. Mais les engagements pouvaient prendre également une toute autre forme, telle l'attaque surprise perpétrée par une escouade en maraude contre des guerriers ennemis isolés ou même contre des gens sans défense. Dès leurs premiers échanges militaires avec les Européens, les Amérindiens comprirent la futilité de se battre en rangs serrés contre des opposants mieux armés qu'eux, rompus à cette discipline sur les champs de bataille européens. Grâce à leur intelligence de la guerre, ils saisirent que leur principal avantage résidait dans leur plus grande mobilité. Ils se concentrèrent dès lors sur les attaques surprise et misèrent sur la tactique du harcèlement, que les Français du XVIIIe siècle nommèrent « la petite guerre » - terme dans lequel on perçoit toute leur lassitude - et qui n'est rien d'autre que la guérilla moderne, cette méthode de combat qui tient en échec les armées les mieux équipées au monde.

Armes et armures des Amérindiens

L'équipement offensif du guerrier autochtone se composait essentiellement d'un arc et de flèches ainsi que d'un gourdin. Celui-ci était soit un casse-tête, pièce de bois sculptée d'un seul tenant, dont la tête, un peu courbée, comportait une boule, soit une hache de guerre faite d'une pierre solidement fixée au bout d'un manche de bois. On se servait aussi de frondes et, plus rarement, de lances. Le guerrier amérindien possédait également un attirail défensif, c'est-à-dire une armure, qui lui protégeait le devant et l'arrière du corps, de même que les jambes. Elle était faite « de baguettes blanches, serrées l'une contre l'autre, tissées et entrelacées de cordelettes fort durement ». La mobilité constituant l'atout majeur à la guerre, l'armure, à l'instar des canots d'écorce, se devait d'être légère. Son usage était manifestement très répandu chez les Amérindiens partout en Amérique. Un bouclier plus ou moins imposant, désigné souvent sous le terme de « rondache » , sans doute par affinité avec un petit bouclier rond, de ce nom, en usage en Europe au XVIe siècle, la complétait.

Toutes ces pièces d'armement étaient surtout utiles pour les batailles en terrain découvert, mais elles servaient probablement aussi pendant les embuscades. Les armures ainsi fabriquées étaient à l'épreuve des pointes de flèche en pierre, « mais non toutefois de [nos pointes en] fer », et certainement pas des balles. L'usage croissant des armes à feu européennes entraînera leur disparition. Cependant, les boucliers resteront en usage, durant le XVIIe siècle, parmi plusieurs nations amérindiennes, notamment les Hurons, les Iroquois, les Montagnais et les Algonquins. Armures et boucliers pouvaient comporter des armoiries peintes. Chez les Hurons, celles-ci indiquaient le village du porteur. Par exemple, celles du village de Quieunonascaran représentaient un canot.

Un acte rituel de rétribution. Torture

Torture dans un tribunal de l'Inquisition, au XVIe siècle.

Les Européens connaissent bien la pratique de la torture. Elle est couramment employée par les autorités judiciaires pour obtenir des aveux de suspects. Les tribunaux de Nouvelle-France recourent parfois à ces pratiques. En Europe, les exécutions publiques de condamnés peuvent donner lieu à d'horribles spectacles de torture. Les tribunaux de l'Inquisition l'appliquent sans merci à de présumés hérétiques au nom du christianisme, comme le montre cette gravure.

Si, chez plusieurs peuples amérindiens, il suffisait de « toucher » un ennemi sans le tuer pour prouver sa bravoure, l'un des principaux objectifs de la guerre consistait à capturer et à ramener vivants quelques guerriers de l'autre camp. Le captif savait ce qui l'attendait et c'était avec stoïcisme qu'il subissait des tourments qui pouvaient se prolonger durant plusieurs jours. La torture était considérée, dans la plupart des sociétés amérindiennes, comme un acte rituel de rétribution et, comme telle, demeura absolument hors de la compréhension d'un Français ou d'un Anglais du XVIIe siècle.

Le sort que les Amérindiens réservaient à leurs prisonniers a été le sujet d'innombrables récits depuis 500 ans, récits d'une lecture insoutenable, la plupart du temps, tant est grande la cruauté qui s'y manifeste. Les Iroquois et les Sioux n'allaient-ils pas jusqu'à crucifier des enfants captifs ? Encore faut-il faire des distinctions. Chez les Iroquois, où la torture rituelle était la plus répandue, nombre de prisonniers ne terminaient pas leurs jours au poteau de supplice, mais était tout bonnement adoptés par les familles de leurs ennemis et jouissaient des mêmes privilèges que les membres de ces dernières. Quant aux Abénaquis, ils préféraient garder leurs prisonniers comme esclaves plutôt que de les faire périr à petit feu.

Cannibalisme et scalpage

Guerrier amérindien brandissant un scalp

Cette gravure montre une vision européenne classique de la pratique du scalp. Cette pratique, répandue chez les Amérindiens des forêts et des plaines, remonte au début du XVIe siècle au moins. Les scalps sont considérés comme des trophées de guerre et font partie d'un rite de châtiment des ennemis.

Il est une autre pratique amérindienne sur laquelle les Européens jetèrent l'anathème : le cannibalisme. Les Amérindiens consommaient parfois le cœur ou d'autres parties du corps d'un ennemi qu'ils avaient jugé particulièrement brave face à la souffrance et à la mort, au lieu de simplement le jeter aux ordures, afin de s'approprier son courage et parce qu'ils le croyaient digne d'être perpétué de cette manière. Si cette macabre coutume pouvait avoir un sens dans certains cas, il y eut d'autres occasions où la déraison l'emporta. Tel cet infortuné prisonnier qu'ils éventrèrent sans rituel afin de pouvoir s'abreuver de son sang et manger son cœur « encore chaud ».

La coutume de lever des scalps, c'est-à-dire d'arracher la chevelure d'un ennemi en découpant le cuir chevelu, semble très ancienne. Dès 1535, un explorateur remarqua « les peaux de cinq têtes d'hommes » à Hochelaga. Cette pratique était fort répandue, aussi bien chez les Amérindiens des forêts que chez ceux des plaines. Le scalp était de toute évidence un trophée de guerre. S'il était prélevé sur un blessé, la victime avait peu de chances de survie. On préférait couper la tête du vaincu et l'emporter; mais si l'on était trop encombré, on enlevait simplement la chevelure. Telle aurait été l'origine de cette horrifiante coutume.

Horrifiante aux yeux des Européens, qui la condamnaient à grands cris. Il se pratiquait pourtant à ce sujet une morale bien douteuse durant les guerres coloniales. En effet, à partir de la fin du XVIIe siècle, les autorités de la Nouvelle-Angleterre offrirent des primes importantes pour les scalps de leurs ennemis. Les Français, dont les chevelures se trouvaient ainsi mises à prix, rétorquèrent en faisant de même pour celles des Britanniques, bien que la valeur de leurs primes n'ait été qu'un dixième de celles payées par les Anglais. En fait, ils préféraient consacrer leur argent à racheter aux Amérindiens les Blancs qu'ils gardaient en captivité. Enfin, il arriva que des combattants blancs des deux côtés s'adonnèrent eux-mêmes à lever des scalps. En réalité, sous leurs protestations officielles, les autorités coloniales perpétuaient donc cette pratique dont ils faisaient porter l'odieux aux Amérindiens.

Massacre de la Saint-Barthélémy, 24 août 1569

Le massacre du 24 août et les journées sanglantes qui suivent montrent au monde entier les horreurs que des Chrétiens « civilisés » peuvent commettre dans la ville de Paris, l'un des centres de la civilisation occidentale. Ces horribles scènes de torture et de carnage se répètent partout en Angleterre, en Allemagne, en France et dans d'autres pays durant les guerres de religion d'Europe.

L’habillement et les parures

Guerriers amérindiens du Canada central, au XVIe siècle

Trois types de costumes communs à toutes les tribus amérindiennes sont montrés ici. Reconstitution de David Rickman.

L'habillement de la plupart des Amérindiens des forêts de l'Est, à l'époque de leurs rencontres initiales avec les Européens, était relativement simple. L'été, ils allaient torse nu, mais portaient le brayet, sorte de pagne ou de bande-culotte qui passait entre les jambes, retenu à la taille par une ceinture. Ils se chaussaient de mocassins en cuir souple et, à l'occasion, enfilaient des mitasses, longues jambières attachées aussi à la ceinture. L'hiver, ils se couvraient d'un vêtement de fourrure à longues manches. Toutes les pièces de leur habillement étaient taillées dans des peaux que leurs femmes tannaient, apprêtaient et cousaient.

Les Hurons portaient sur la tête, « principalement quand ils allaient à la guerre », des panaches « faits de poils d'élan, peints en rouge et collés à une bande de cuir large de trois doigts ». Les Iroquois, eux, arboraient dans les mêmes circonstances un genre de casque consistant en un bandeau de bois mince, pourvu d'un arceau passant par le milieu de la tête, muni de petites douilles destinées à recevoir des plumes dont la longueur distinguait les chefs des simples guerriers. D'autres s'arrachaient « tous les cheveux de la tête, à l'exception d'une petite touffe » qu'ils laissaient croître et qu'ils ornaient de plumes colorées. Pour se donner un aspect terrifiant, Hurons et Iroquois s'appliquaient diverses couleurs sur la figure. Il arrivait aussi qu'ils aient sur le corps des tatouages multicolores, souvent pour des raisons religieuses et traditionnelles, mais aussi afin de faire peur à ceux qui n'y étaient pas habitués.

Les Skraelings

Navires vikings, vers 1000

Grâce à leurs lignes pures, ces navires sont, à leur époque, les plus rapides et les plus aptes à naviguer en mer.

D'après les premiers explorateurs européens, les divers peuples disséminés en Amérique avaient tous une tradition guerrière. Les plus anciens récits connus, les Sagas islandaises, traitent des rapports qui s'établirent entre les Vikings et les autochtones - rapports de force surtout -, au cours d'événements survenus vers l'an 1000 de notre ère. Longtemps considérés comme des légendes, les récits qui forment la trame de la Saga des Groenlandais et de la Saga d'Éric le Rouge ont été confirmés depuis quelques décennies par d'importantes découvertes archéologiques, notamment la localisation d'un établissement viking à l'Anse-aux-Meadows, à l'extrémité de la péninsule nord de l'île de Terre-Neuve. Il semble bien qu'il s'agisse là du « Vinland » des Sagas.

À quel groupe ethnique appartenaient donc ces guerriers assez audacieux pour s'attaquer aux colonies vikings ? Certaines indications laissent croire qu'il s'agissait d'Inuit, d'autres, d'Amérindiens. Les Scandinaves les désignaient par le mot Skraelings, terme qui englobe tout indigène, sans distinction. La Saga d'Éric le Rouge les décrit comme étant des hommes de petite taille, vêtus de peau, au teint foncé, aux cheveux raides, dotés de grands yeux et de pommettes saillantes. Ces autochtones qui occupaient le Vinland - Terre-Neuve et une partie de l'est du Québec - vers l'an 1000 seraient-ils les ancêtres des Béothuks et des Algonquiens de la période historique ?

Maison en terre et en bois reconstruite à l'Anse aux Meadows, Terre-Neuve

Cette maison en terre et en bois a été reconstruite dans le style de celles que les Vikings ont construites à l'Anse aux Meadows, à Terre-Neuve, vers l'an 1 000.

Selon la Saga des Groenlandais, une attaque des Vikings contre neuf autochtones, qu'ils auraient trouvés couchés sous leurs trois embarcations de peau, aurait marqué le premier échange entre les deux peuples. Un seul des Skraelings aurait échappé au massacre et serait parvenu à fuir. D'une façon générale, les Vikings ne faisaient pas de prisonniers à moins d'avoir quelque profit en vue. Une de leurs coutumes les plus redoutables était le strandhogg, raid qu'ils effectuaient sur un village côtier afin de se saisir de bétail et de vivres. Ils enlevaient par la même occasion les jeunes filles et les enfants robustes afin de les vendre comme esclaves. Les autres habitants, s'ils n'avaient pas réussi à fuir, étaient souvent massacrés sur place. L'attaque dont auraient été victimes les neuf Skraelings était possiblement un strandhogg. Quelque temps après cet événement, d'autres indigènes, venus « dans un grand nombre de bateaux en peau », attaque le navire des Vikings. Ils sont armés d'arcs et savent s'en servir habilement, car ils tuent d'une flèche Thorvald, le chef de leurs ennemis. Malgré cet affrontement, les Vikings restent encore deux ans au Vinland avant de retourner au Groenland.

Vue d'un établissement viking en Amérique

Cette vue a été élaborée durant les années 1930 par l'artiste-historien Fergus Kyle. Bien que l'on sache aujourd'hui que les casques vikings étaient dépourvus de cornes, contrairement à ce que l'on voit ici et dans d'innombrables représentations populaires, cette illustration donne pourtant une idée assez réaliste de ce à quoi cet endroit aurait ressemblé. Les Vikings pouvaient aussi bien construire des maisons en bois que des maisons en terre.

Puis, quelques années passent et une nouvelle colonie viking, composée de 60 hommes et de cinq femmes, s'installe au Vinland, avec du bétail, sous la direction d'un chef nommé Karlsefni. Peu de temps après leur arrivée, des Skraelings sortent du bois. Ils demandent à échanger leurs fourrures contre des armes, ce que Karlsefni défend formellement aux siens d'accepter. On troquera donc les pelleteries contre du tissu rouge que les autochtones s'enrouleront autour de la tête en guise de coiffure. Ces relations amicales tournent au vinaigre quand un indigène est tué pour avoir tenté de voler des armes. Un combat s'ensuit. D'après la Saga d'Éric le Rouge, les Skraelings sont armés, cette fois, d'arcs et de flèches ainsi que de frondes, et les projectiles « pleuvent comme de la grêle » sur les Vikings. Les autochtones font usage, en outre, d'un curieux objet sphérique, d'un bleu-noir prononcé, qu'ils lancent à l'aide d'une perche dans le camp ennemi. Pendant sa retombée, l'objet tournoie en émettant un son hideux. Frappés de terreur, les Vikings, qui se croient encerclés, n'ont qu'une seule pensée, s'enfuir. Voyant la débandade des siens, l'épouse de Karlsefni, Freydis, se saisit de l'épée d'un Viking, tué d'une pierre plate dans le crâne, et fait face aux autochtones. Son courage rallie les siens et la situation est finalement renversée. Néanmoins, à la suite de ce combat, les colons jugent la situation intenable et peu de temps après abandonnent leur village.

La baie à l'Anse aux Meadows, Terre-Neuve

Vers l'an 1 000, l'Anse aux Meadows accueillait un établissement Viking. Cet endroit est aujourd'hui site du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Façon de faire la guerre des Skraelings

Si brefs soient-ils, ces récits des Sagas corroborent plusieurs renseignements sur l'art militaire des Skraelings. De toute évidence, ils semblent assez bien organisés, militairement parlant, puisqu'ils peuvent réunir un grand nombre de guerriers en peu de temps. Ils sont courageux, puisque prêts à s'attaquer à des inconnus rassemblés sur des navires ou groupés à l'intérieur d'une colonie. La bravoure à la guerre est même l'une des valeurs qui comptent le plus pour eux, peut-on penser. Puis, ils font preuve d'une grande mobilité, qu'ils doivent certainement, en bonne partie, à la légèreté de leurs embarcations. Ils sont capables également d'une retraite rapide, ce qui n'est pas nécessairement la déroute à laquelle conclut les Vikings. Comme les Européens l'apprendront au fil des combats qui les opposeront pendant des siècles aux autochtones, une attaque éclair suivie d'un repli tout aussi brusque est typique de leur manière de guerroyer. Enfin, ils manient leurs armes de façon redoutable et connaissent même la psychologie du combat, pour inventer et utiliser des objets destinés à effrayer l'ennemi, comme ces boules bleu-noir lancées avec le résultat escompté contre les Vikings. De plus, ceux-ci ne semblent pas avoir découvert les bases ou les villages des Skraelings, alors que les autochtones ont repéré les établissements européens assez rapidement, ce qui dénote, chez eux, l'existence d'un système de surveillance efficace.

L'expansion des Vikings vers l'ouest

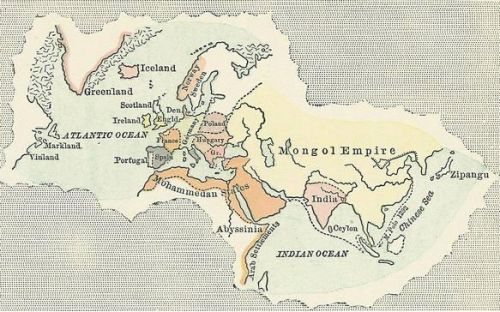

Le monde tel qu'il était connu par les savants européens vers 1350, transposé sur une carte moderne

Au Moyen Âge, les connaissances géographiques, qui remontent pour l'essentiel à l'antiquité grecque, sont complétées par divers récits, dont les voyages des Vikings dans les mers nordiques et de Marco Polo en Extrême-Orient au cours du XIIIe siècle. Jusqu'aux découvertes de Christophe Colomb en 1492, les cartes ressemblent presque toutes à celle-ci. Chez les Européens, les Asiatiques et les Africains, personne ne se doute que d'autres continents peuvent exister. Carte tirée de la Ridpath's Cyclopedia, 1885.

Les Skraelings pourraient être les premiers autochtones à avoir rencontré l'homme blanc en Amérique du Nord, il y a de cela près de 1000 ans. Les envahisseurs, pour leur part, étaient issus de l'un des peuples les plus agressifs et les plus guerriers du haut Moyen Âge européen. Navigateurs intrépides, les Vikings avaient abordé le continent au terme d'un long périple. Partis à l'aventure sur les mers, ils avaient mis le cap vers l'ouest - qui représentait l'inconnu - et avaient atteint l'Islande vers 860. Ils commencèrent à coloniser cette île dès la fin du IXe siècle, et c'est de là qu'en 982 Éric le Rouge mit la voile pour découvrir le Groenland, « Terre Verte », où deux colonies s'établirent. Quelques années plus tard, un navire, commandé par Bjarni, entrevit une nouvelle terre, à l'ouest - le Canada actuel. Bjarni fut bientôt suivi par Lief Erickson, qui longea les côtes du « Helluland », du « Markland », et du « Vinland », qui pourraient être, respectivement, l'île de Baffin, la côte du Labrador et Terre-Neuve. La découverte de ruines à l'Anse-aux-Meadows, à Terre-Neuve, confirme d'ailleurs que des tentatives d'établissement de petites colonies eurent lieu.

Équipement du guerrier viking

L'équipement du guerrier viking était plus ou moins important selon ses moyens, mais tous possédaient des armes offensives. Au premier rang, se trouvait la hache de guerre, qu'ils maniaient d'une façon redoutable. Au début, ils étaient les seuls à se servir de cette arme, mais leurs adversaires l'adoptèrent rapidement. L'épée était également fort prisée et le javelot était une pièce d'armement d'usage courant. Enfin, chaque guerrier portait un couteau à la ceinture. Pour les combats à distance, on utilisait l'arc et les flèches. Les Sagas rapportent que les colons vikings, au Vinland, avaient en leur possession des épées, des haches et des javelots. Toutefois, elles ne disent pas qu'il y ait eu d'archers dans leurs rangs.

En ce qui concerne les armes défensives, le bouclier occupait la place d'honneur. Tout guerrier en possédait un. De forme circulaire, en bois, il pouvait être recouvert de cuir peint en rouge et encerclé de métal. Au centre se trouvait l'ombon, sorte de bosse de fer destinée à protéger le poing. Il semble que la plupart des guerriers aient possédé un casque. Habituellement très simple, de forme conique, il était souvent prolongé par une languette servant à couvrir le nez. Les cornes, appendices qui font généralement partie de cette pièce d'équipement dans les représentations contemporaines des terribles guerriers nordiques, sont le fait de l'imagination populaire. Elles n'ont jamais surmonté leurs casques. La cotte de mailles était peu portée, en raison de son coût fort élevé. Il est probable que seuls les chefs et les hommes les plus prospères du groupe pouvaient se l'offrir, sans oublier ceux qui en avaient dépouillé des soldats ennemis. La découverte, au cours de fouilles archéologiques récentes, effectuées dans le nord-ouest du Groenland et dans l'est de l'île Ellesmere, de deux fragments datant respectivement des XIe et XIIe siècles prouve que ce vêtement de protection s'est rendu jusqu'en Amérique. Cotte de mailles et casques étaient en fer.

Casque normand (ou viking), Xe siècle

Les casques normands (ou vikings) étaient généralement pourvus d'un protège-nez, comme on peut le voir ici. Contrairement à la croyance populaire, il n'y avait pas de cornes sur les casques vikings. Gravure d'après Viollet-le-Duc.

La tenue vestimentaire du Viking se composait d'une tunique, de pantalons de laine, de chaussures en cuir souple, d'une ceinture sur laquelle était enfilé le fourreau de l'épée, et peut-être d'un couvre-chef. Par temps froid, son habillement se complétait d'une cape de laine, retenue à l'épaule droite par une grosse épingle de métal.

Le retrait des Vikings

Est-ce le rapport de force qui s'est établi dès le premier contact avec les populations locales qui a amené les Vikings à quitter l'Amérique ? Les autochtones étaient certainement nombreux, et les nouveaux venus, malgré leurs armes de fer, ne pouvaient espérer en avoir raison. Comme le dit la Saga d'Éric le Rouge, les Vikings, au Vinland, « réalisèrent que, bien que ce fut une bonne terre, leur vie à cet endroit serait toujours dominée par la peur et les combats ». Ils décidèrent donc de retourner chez eux, de sorte que la première incursion européenne armée au Canada fut repoussée. Après l'échec des tentatives de colonisation vikings, il faudra attendre quelque 500 ans pour qu'arrive du vieux continent une nouvelle vague d'explorateurs.

Les soldats du XVIe siècle1000-1754

Les soldats du XVIe siècle. Voyages de découvertes

John Cabot embarquant en costume de cérémonie sur le Matthew à Bristol, le 20 mai 1497.

Après s'être embarqué à Bristol en mai 1497, Cabot navigue vers l'ouest pour apercevoir la terre le 24 juin. Il s'agit probablement de Terre-Neuve, mais peut-être aussi de l'île du Cap-Breton. Il prend possession de sa découverte au nom de l'Angleterre, qui peut ainsi revendiquer ses premiers territoires d'outre-mer. Gravure d'après E. Board.

Un peu avant la fin du XVe siècle, l'attrait des terres inconnues, à l'Ouest, se fit sentir de nouveau et l'Amérique fut redécouverte par les Européens, qui tentèrent, tout au long du XVIe siècle, d'y fonder des colonies : les Espagnols et les Portugais optèrent principalement pour l'Amérique du Sud, tandis que les Français et les Anglais s'intéressèrent surtout à l'hémisphère nord. Parmi toutes ces nations, seule l'Espagne en tirera des profits importants. Le Canada fut à cette époque la visée de nombreuses explorations, depuis celle de Jean Cabot, en 1497, jusqu'à celles de Jacques Cartier, mais aucune implantation n'en résulta. Ce territoire demeura donc, jusqu'au XVIIe siècle, l'apanage exclusif des autochtones. Néanmoins, les prises de possession effectuées par Cartier dans la vallée du Saint-Laurent furent reconnues, et les terres découvertes désignées sur les cartes européennes comme la « Nouvelle-France ».

Ces intrépides explorateurs ne se seraient jamais lancés à la recherche de terres inconnues, peut-être peuplées d'indigènes aux dispositions incertaines, mais supposées féroces, sans s'assurer un minimum de sécurité avec de bonnes armes et des gens qui en connaissaient le maniement et l'entretien. Aussi, quelle que soit leur nationalité, les marins qui signaient leur engagement pour ces expéditions devaient-ils être capables de se transformer en « hommes d'armes » face au danger. Chaque galion était équipé, dans cette éventualité, d'une réserve d'épées, de piques et d'arquebuses, et pourvu de quelques pièces d'artillerie. La distinction entre « navire de guerre » et « navire marchand » restait cependant assez vague. D'une façon générale, le galion ordinaire, qui faisait du commerce une année, pouvait être armé « en guerre » l'année suivante pour une campagne militaire, puis être affecté de nouveau au transport des denrées. Il y avait quelques notables exceptions, comme le Great Harry, grand galion de guerre britannique.

Pour avoir développé un type de navire capable d'effectuer de longs voyages océaniques, les Européens du XVIe siècle jouissaient d'un avantage révolutionnaire sur tous les peuples de leur temps. Ce ne fut pas seulement l'Amérique que leur avance technique mit à leur portée. À la même époque, ils réussirent également à contourner l'Afrique. Les Portugais, qui dominaient à ce moment-là la scène maritime, atteignirent l'Inde en 1500, puis se rendirent jusqu'en Extrême-Orient.

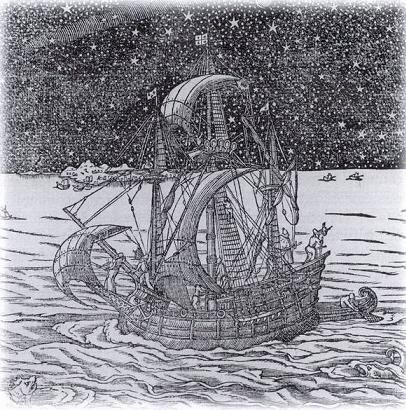

Galion du XVIe siècle

Les membres d'équipage de ce galion du XVIe siècle utilisent plusieurs instruments pour connaître leur position. Des outils comme le bâton de Jacob et le nocturlabe sont utilisés la nuit pour mesurer la position des étoiles dans le ciel. Avec ces mesures, les navigateurs peuvent savoir à quel endroit de la planète ils se trouvent.

De la piétaille au soldat

Aux XIVe et XVe siècles, de profondes transformations touchèrent également l'armement et la tactique. Elles entraînèrent l'avènement d'un nouveau type d'homme de guerre : le soldat professionnel. Au Moyen Age, le prototype du guerrier, sur les champs de bataille européens, c'est le chevalier. Il se déplace à cheval, comme son nom l'indique; revêtu d'abord d'une cotte de mailles et d'un heaume, il sera, par la suite, enfermé de pied en cap dans une armure d'acier. Les gens à pied, la « piétaille », comme on dit dédaigneusement, ce sont habituellement les archers et les piquiers. Ils sont mal équipés- on leur interdit les armes de gentilshommes, comme l'épée, qui pourraient leur sauver la vie dans les mêlées - et très peu protégés, bien que sévèrement exposés tout au long du combat.

La situation changea après que des armées de chevaliers, ayant pour opposants de simples gens de pied, eurent essuyé de cuisantes défaites. Cela se passa au XIVe siècle, quand une série de batailles mit la chevalerie aux prises avec des bandes de rudes montagnards suisses armés d'arcs, d'arbalètes, de longues piques et d'hallebardes, ces piques terminées par une tête de hache comme en porte encore de nos jours la garde suisse du pape. Rassemblés en formation serrée, piquiers et hallebardiers formaient une sorte de monstrueux hérisson que les chevaliers et leurs montures étaient impuissants à pénétrer. La noblesse subit alors des pertes terribles et les Suisses acquirent, grâce à cette technique qui bouleversait les règles du jeu, une notoriété militaire qu'ils conservèrent durant des siècles.

Le XIVe siècle vit aussi l'arrivée des armes à feu sur les champs de bataille, sous la forme des lourdes bombardes, ancêtres des canons, qui se signalaient surtout durant les sièges. Il fallut attendre encore une centaine d'années avant qu'apparaissent les premières armes à feu portatives : les arquebuses. Elles étaient capables de percer les armures.

Au Moyen Age, chevaliers et seigneurs comptaient dans leur suite, sur une base régulière, des « sergents » et des « archers », dont la tâche consistait à encadrer les autres sujets à qui obligation était faite de servir sous les armes pendant 40 jours par campagne. Avec l'accession de l'infanterie au rang de « reine des batailles », l'importance des gens de pied s'accrût, ainsi que, proportionnellement, leur nombre et la durée de leur service. Rarement payés, ces hommes vivaient souvent de rapines ou d'exactions commises sur les petites gens, aux environs des champs de bataille. La campagne terminée, certains devenaient de véritables dangers publics.

On les qualifiait même de « pilleurs et mangeurs de peuple ». Pour éviter ces abus, les princes en vinrent graduellement à « solder » les hommes qui se vouaient à la pratique de la guerre. D'où, en France, « ce beau nom de soldat » qu'on leur donna. Au XVe siècle, le principe de payer les hommes qui embrassaient le métier des armes s'établit solidement.

L'enrôlement des soldats

Archer portugais et, à gauche, arbalétrier, début du XVIe siècle

On trouve fréquemment des archers et des arbalétriers sur les navires et dans les premiers établissements d'outre-mer, durant la première moitié du XVIe siècle. Ces soldats ont très probablement participé aux incursions des Portugais à Terre-Neuve et à l'île du Cap-Breton. Museu de Arte Antiguo, Lisbonne (Photo : René Chartrand).

La compagnie est l'unité tactique de base, au XVIe siècle. Elle regroupe un nombre variable de soldats, en moyenne une cinquantaine, mais quelquefois bien plus. Ils sont commandés par des officiers : le capitaine, assisté d'un ou de plusieurs lieutenants et d'un enseigne porte-drapeau. Tandis que les officiers proviennent habituellement de la petite noblesse, les sous-officiers se recrutent parmi les soldats les plus expérimentés ou les plus instruits. Ce sont les « anspessades » - à peu près l'équivalent du lance-caporal ou première classe moderne -, les caporaux, les sergents et les fourriers. Il y a au moins un tambour et souvent un fifre par compagnie, ainsi qu'un « soldat frater », dont la tâche est de donner les premiers soins aux blessés. Les compagnies peuvent se composer uniquement de piquiers, d'arbalétriers ou d'arquebusiers, ou d'un mélange de ces diverses spécialités. Comme on peut le voir, si l'on exclut les changements dus à l'évolution des armes et l'appellation de certains grades, la compagnie, telle qu'elle était constituée il y a 500 ans, présente de nombreuses similitudes avec celle d'aujourd'hui.

À la Renaissance, le capitaine recrute généralement lui-même les hommes qu'il lui faut pour remplir ses effectifs, mais il peut déléguer cette tâche à son représentant- le lieutenant ou le sergent « recruteur » -, qui fait les premières approches. Celles-ci doivent déboucher sur une entente. Lorsqu'elle sera conclue, la recrue se trouvera liée au capitaine par un contrat, parfois oral, et recevra alors « la prime », somme d'argent versée au soldat au moment de son enrôlement.

Le nouveau venu doit prêter serment aux « Articles de la guerre », qui définissent ses devoirs et ses obligations, notamment la fidélité au drapeau, et l'avertissent de ce qui l'attend en cas de mutinerie ou de désertion - habituellement la peine capitale. Quand il recevra sa solde, elle sera déjà entamée par divers paiements que retiendra le capitaine pour assumer les frais de son équipement et de son armement, s'il n'en possède pas. L'officier, en général, se repaye avec profit. La nourriture et le vêtement peuvent faire l'objet de semblables déductions. Si la recrue arrive, par ailleurs, armée, équipée et vêtue, diverses conditions de son contrat seront à son avantage. Il semble d'usage que les soldats envoyés outre-mer bénéficient de certains privilèges pour l'achat de leur fourbi, ce qui représente sans doute une forme de compensation.

Les soldats des expéditions au Canada

Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, les diverses expéditions à destination du Canada ne furent pas accompagnées de détachements des troupes royales, mais d'hommes levés par les compagnies d'exploration et de commerce qui finançaient l'opération. Pour avoir le droit de recruter des soldats, ces compagnies, anglaises ou françaises, devaient obtenir la permission du souverain, condition qui s'appliquait également au droit de couler des canons et de faire la guerre. Elles s'engageaient à assumer tous les frais de l'expédition, dont ceux du recrutement, de l'entretien et de l'équipement des troupes, en échange d'un monopole exclusif, la traite des fourrures, par exemple. Le chef de l'expédition recevait en outre une commission royale de lieutenant-général, ou de gouverneur, qui lui donnait autorité pour agir au nom du roi - souvent un des actionnaires importants de l'entreprise - dans les affaires de la colonie.

Qui sont-ils donc, ces soldats qui accompagnent les expéditions se dirigeant vers le Canada ? Il est probable que plusieurs, sinon la majorité, étaient des vétérans de l'armée royale ayant à leur actif, déjà, plusieurs campagnes. En fait, la composition des premiers corps militaires envoyés en Amérique du Nord dut ressembler à celle des troupes transportées par les Espagnols au sud. Il y a « parmi nous des soldats qui avaient été dans plusieurs parties du monde, à Constantinople, dans toute l'Italie et à Rome... », Écrit l'un deux. En période de paix, surtout, ces soldats, démobilisés, arpentaient les divers royaumes d'Europe en quête d'un engagement, et l'aventure outre-mer n'était certes pas à dédaigner.

Par ailleurs, les soldats ne sont pas les seuls hommes d'armes que l'attrait de ces expéditions amène en Amérique. Des gentilshommes s'y joignent pour participer aux explorations, dans l'espoir de trouver de l'or ou de se procurer des terres. Cartier en prend quelques-uns sur ses bateaux en 1535 ainsi qu'en 1541-1543. Dans certains cas ils sont relativement nombreux. Par exemple, lors de la seconde expédition de Martin Frobisher, en 1577, on compte « 11 autres gentilshommes » en sus des officiers réguliers. Ce sont, en quelque sorte, des surnuméraires, dont l'épée et les connaissances peuvent s'avérer utiles.

Les documents du XVIe siècle sont vagues quant à la présence et au nombre de soldats dans les corps expéditionnaires. En 1504, un galion français vogue vers le Brésil. C'est l'une des premières fois que la France envoie des hommes outre-mer. Les écrits sur ce voyage ne mentionnent pas l'occupation de chacune des 60 personnes à bord, mais rapportent cependant qu'elles sont bien armées, avec quelque 40 « harquebuses et autres tels bastons à feu », sans compter des piques, des pertuisanes et des dagues. Une mention selon laquelle « Jacques L'Homme, dit La Fortune, soldat », a été enlevé, de même qu'un marin, par les Amérindiens, prouve qu'il y avait des hommes d'armes à bord.

Les soldats de Cartier et de Roberval. Une présence militaire croissante

Roberval et ses soldats en Nouvelle-France, 1542

Les hommes ayant accompagné Roberval dans son expédition de 1542 sont montrés dans plusieurs points figurant sur cette carte de la Nouvelle-France de 1546 réalisée par Pierre Descelliers.

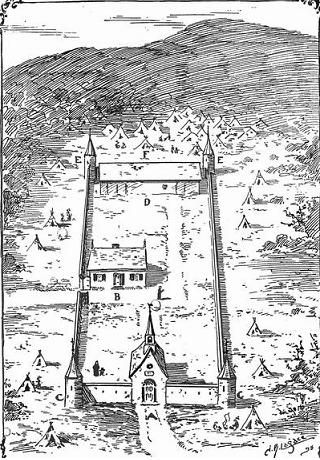

À son premier voyage, en 1534, Jacques Cartier ne semble pas avoir emmené de soldats de métier ni de gentilshommes autres que ses officiers. Cependant, il y a certainement au moins un canonnier parmi l'équipage de ses deux navires, car on tire du canon. La relation du second voyage, l'année suivante, mentionne qu'il y a à bord « tous les gentilshommes » de l'expédition et des soldats. Ils sont si bien armés que le chef Donnacona s'inquiète, lorsqu'ils descendent à terre, de ce que « le capitaine et ses gens portaient tant de bastons de guerre » alors que les Amérindiens n'en avaient aucun. Ces « bastons de guerre » étaient probablement des piques et des hallebardes. C'est que les Français sont sur leurs gardes. Ils ne se rendront à Hochelaga que menés par « le capitaine et les gentilshommes et 25 soldats bien armés ». De plus, lorsqu'ils décident d'hiverner au Canada, cette même année, pour la première fois, comme ils craignent « quelque trahison » de la part des Amérindiens, ils érigent un petit fort « tout clos de grosses pièces de bois plantées deboute t tout alentour garni d'artillerie ». Ils le renforcent, en sus, « de gros fossés, larges et profonds, avec porte à pont-levis ».

Jacques Cartier ordonnant des tirs de canon pour impressonner les Indiens

Les Iroquois sont d'abord surpris et effrayés par les canons de Cartier, mais cet effet ne dure pas très longtemps. Gravure d'après H. Sandham

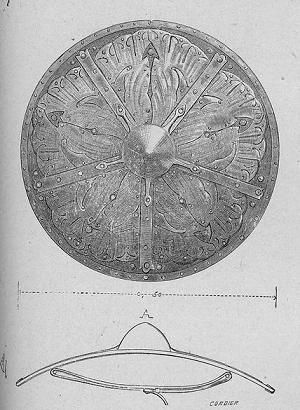

Les considérations d'ordre militaires, jusque-là limitées à l'essentiel, revêtiront leur pleine importance lorsque Cartier entreprendra son troisième voyage au Canada, quelques années plus tard, en compagnie du sieur de Roberval. Le but visé, cette fois, n'est pas seulement l'exploration, mais la colonisation. Un projet, rédigé par Cartier à cette époque, mentionne qu'il lui faut « 40 hommes de guerre Harquebuziers ». En avril 1541, toutefois, un espion à la solde de l'Espagne, posté à Saint-Malo, observe que les préparatifs laissent supposer une expédition beaucoup plus importante. Le sieur de Roberval, rapporte-t-il, commande 300 « hommes de guerre », le capitaine Jacques Cartier est à la tête de 400 marins et de 20 maîtres pilotes, et il y aura à bord quelque 160 gentilshommes. Sans parler des artisans, ouvriers et autres personnes de métier nécessaires à l'établissement d'une future colonie. Au total, quelque « 800 à 900 personnes » De plus, ces soldats sont armés, dit-il, d'arquebuses et d'arbalètes et ont aussi des « rondelles », c'est-à-dire des petits boucliers ronds. Il avance des chiffres : 400 arquebuses, 200 arbalètes, 200 « rondelles », et plus de 1 000 piques et hallebardes. Il y aurait aussi plusieurs pièces d'artillerie. Bref, de quoi armer non seulement les soldats et les gentilshommes, mais même les marins et les futurs colons.

Jacques Cartier prend possession du Canada au nom de la France, 1534

Cartier pointe du doigt les armoiries de la France sur la croix pendant une cérémonie de prise de possession du Canada par la France. Des hommes d'armes font partie des premiers explorateurs. Gravure d'après Louis-Charles Bombled

Une « rondelle » du XVIe siècle.

Quelque 200 « rondelles » - des boucliers ronds portés par des fantassins armés d'épées, plus communément appelés « rondaches » - font partie de l'armement apporté au Canada en 1541. Les épées servent toujours d'arme à une grande partie des contingents d'infanterie des armées européennes au milieu du XVIe siècle. Gravure d'après Viollet-le-Duc

Une cohabitation difficile

Ruse de guerre des Canadiens par A. Thévet, publié en 1575

Cette gravure est probablement la première représentation publiée d'un engagement avec des Indiens au Canada.

Enfin, en mai 1541, on met les voiles. Jacques Cartier part le premier. Il y a probablement, sur ses cinq navires, une compagnie de soldats. Arrivé à ce qui est maintenant Québec, et qu'il nomme Charlesbourg-Royal, il fait construire deux forts, l'un au pied du cap Rouge et l'autre, sans doute plus petit, au sommet, car l'endroit commande toute la région. On se met à l'œuvre rapidement. Tandis que les uns s'installent et commencent à cultiver la terre, les autres partent explorer. Ils découvrent bientôt ce qu'ils croient être de l'or, de l'argent et des diamants - l'eldorado français ! Malheureusement, les relations se gâtent avec les Amérindiens iroquoiens. De cordiales qu'elles étaient au début, elles se font ouvertement hostiles durant l'hivernement de 1541-1542. Ceux-ci se vanteront même à des pêcheurs espagnols d'avoir tué quelque 35 Français. La situation est suffisamment sérieuse pour que Cartier abandonne Charlesbourg-Royal. En juin 1542, il retourne en France avec ce qu'il lui reste de monde. Et avec ses trésors...

Parti à son tour, en 1542, Roberval vogue vers le Canada avec trois navires. Y ont pris place 200 personnes dont quelques gentilshommes. Mais voilà qu'en arrivant à Terre-Neuve, à l'emplacement de la ville actuelle de St. John's, il croise Cartier toutes voiles vers la France ! Il a beau lui faire valoir que les Français possèdent maintenant des forces suffisantes pour pouvoir affronter les Amérindiens, et lui ordonner de retourner au Canada, la soif de l'or et de la gloire ont gain de cause sur le sens du devoir. À la faveur de la nuit, Cartier se sauve pour rentrer à Saint-Malo où l'attend une grosse déception : ses trésors ne sont que des cailloux ! De plus, sans doute parce qu'il a désobéi à Roberval, plus jamais le roi de France ne lui confiera le commandement d'une expédition.

Malgré l'abandon de Cartier, Roberval continue sa route et arrive à son tour à la hauteur de Québec. Les fortifications érigées l'année précédente semblent avoir été rasées, car il lui faut tout reconstruire à neuf. Un fort « d'une grande force, situé sur une montagne », et comportant « une grosse tour » et des corps de logis, se dresse bientôt au sommet du cap Rouge. Un autre est édifié au pied de la dite montagne, « dont une partie formoit une tour à deux étages, avec deux bons corps de logis ». Le nouvel établissement est baptisé France-Roy. Les Amérindiens ne semblent pas trop hostiles à ce nouveau contingent, mais ils se tiennent à l'écart. Durant l'hiver de 1542-1543, le scorbut frappe : le quart des Français succombe à l'épidémie. Sa colonie décimée, n'ayant pas trouvé d'or, Roberval abandonne lui aussi et les survivants sont de retour en France au début de septembre 1543.

D'autres expéditions infructueuses

Marin anglais, années 1570

Le bonnet en fourrure et les culottes amples sont caractéristiques de l'habillement du marin anglais à la fin du XVIe siècle.

Après les expéditions de Cartier et de Roberval, de 1541 à 1543, le reste du XVIe siècle voit diverses tentatives françaises et britanniques pour trouver le passage du nord-ouest ou un autre eldorado : toutes se soldent par des échecs.

Les explorations les plus importantes seront celles que conduira le Britannique Martin Frobisher, entre 1576 et 1578. Comme Cartier, Frobisher recherche, mais beaucoup plus au nord, le fameux passage vers l'Asie, et de l'or. Sa deuxième expédition, en 1577, comprend une centaine d'hommes, incluant une trentaine de soldats et 11 gentilshommes. Au cours de ce voyage, les relations entre Anglais et Inuit se dégradèrent rapidement. Les premiers voulurent prendre des autochtones en otage et une bataille s'ensuivit. Les soldats européens se servirent alors de leurs arquebuses et de leurs arcs. Quelques-uns, et Frobisher lui-même, furent blessés par les flèches des Inuit. L'endroit où se déroula cet engagement, le premier à se produire dans le Grand Nord, fut baptisé « The Bloody Point ».

Chasseur inuit en kayak tel qu'il a été vu pendant l'expédition de Frobisher

Les illustrations et les descriptions des Inuits réalisées à la fin des années 1570 par George Beste offrent une perspective humaine et pénétrante de cette culture du Grand Nord.

D'un point de vue militaire, les blessures subies par les Britanniques, lors de ce combat, dénotent qu'ils ne portaient pas d'armures ou de vêtements protecteurs, ou que ceux-ci étaient insuffisants. Par ailleurs, les soldats anglais de cette époque disposaient à peu près des mêmes armes que leurs confrères français, exception faite du grand arc qu'ils étaient les seuls à utiliser. Eux aussi portaient souvent la livrée, mais les soldats et les marins des expéditions de Frobisher n'en avaient peut-être pas.

Sir Humphrey Gilbert extrayant la première motte d'herbe à Terre-Neuve, en août 1583

La colonie britannique de Sir Humphrey Gilbert à Terre-Neuve échoue, notamment parce que les colons se préoccupent davantage de trouver des gisements d'argent que de cultiver la terre. Le 5 août 1583, Sir Humphrey revendique l'île lors d'une cérémonie par laquelle il tient une brindille de noisetier et une motte d'herbe. Cet hiver-là, l'explorateur se rembarque pour l'Angleterre et disparaît le jour où son navire sombre dans une tempête.

Croyant avoir découvert de l'or dans l'île Kodlunarn, Frobisher revient l'année suivante à la tête d'une flotte de 15 navires transportant quelque 400 hommes. C'est, à l'époque, la plus importante expédition jamais entreprise dans l'Arctique. Sur ce nombre, il devait y avoir, toutes proportions gardées, 200 marins et une centaine de soldats, puisque, sur la centaine d'hommes censés hiverner cette année-là dans l'île de Baffin, on dénombrait 40 marins et 30 soldats. Le reste se composait des officiers réguliers, de gentilshommes et, bien sûr, de mineurs, puisque, durant l'été, plus de 1 300 tonnes de minerai « d'or » étaient extraites du sol. Devant un tel trésor, Frobisher, comme Cartier, décide de s'en retourner plutôt que d'hiverner sur place. Analysé à son retour en Angleterre, le minerai se révèle être... du gneiss.

D'autres expéditions succédèrent à celles de Frobisher, quoique beaucoup plus modestes et apparemment non armées, comme celles qu'entreprit, entre 1585 et 1587, John Davis, découvreur du détroit qui porte aujourd'hui son nom. Davis et ses marins se heurtèrent eux aussi aux Inuit et ne purent aller plus loin que Frobisher. Quelques années auparavant, en 1583, Sir John Gilbert avait eu tout juste le temps de prendre officiellement possession de Terre-Neuve, une fois de plus, au nom du souverain britannique, avant de disparaître dans une tempête.

L'or des mers septentrionales. Flottes baleinières des Basques sur les côtes du Labrador

Navire du milieu du XVIe siècle, gravé sur une planche du galion San Juan, qui a coulé à Red Bay, au Labrador, en 1565.

De récentes découvertes confirment que la côte du Labrador connut aussi son heure de gloire durant la seconde moitié du XVIe siècle, alors que des baleiniers du pays basque espagnol y venaient, saison après saison. Ces intrépides marins étaient les seuls Européens à posséder la technique et l'audace voulues pour chasser ces énormes cétacés. L'huile qu'ils en tiraient, utilisée principalement pour l'éclairage, rapportait des sommes importantes. Chaque printemps, environ 2 000 d'entre eux arrivaient à bord d'une vingtaine de galions et s'établissaient pour la saison sur la côte du Labrador, plus particulièrement à un endroit nommé « Butus », face au détroit de Belle-Isle qui faisait alors partie de la « Provincia de Terranova ». C'est aujourd'hui Red Bay. Compte tenu que la flotte espagnole aux Antilles, chargé de ramener l'or et l'argent des peuples conquis, se composait de 70 à 80 navires, la présence d'une vingtaine de galions au Labrador semble surprenante. Elle démontre bien l'importance de la « Terranova ». L'huile de baleine, c'était en quelque sorte l'or des mers septentrionales.

Les établissements des Basques espagnols au Labrador n'avaient rien de permanent. Il s'agissait de stations temporaires, faites pour durer la saison. À l'occasion, quelques baleiniers se voyaient forcés d'y passer l'hiver. Parfois, un galion faisait naufrage. Ce fut le cas, par exemple, du San Juan, qui coula en 1565 et fut retrouvé dans les eaux de Red Bay au cours des années 1970. Des relevés archéologiques sous-marins minutieux y furent effectués, car ce type de navire joua un rôle considérable dans l'histoire mondiale.

Conflit chez les Basques

Arquebusier, XVIe siècle

Les armes à feu portatives, comme celle qu'utilise cet arquebusier, se répandent dans les armées européennes au XVIe siècle, mais elles sont difficiles à manier et lentes à faire feu. La pique, l'arbalète, l'arc et l'épée sont toujours utilisés sur les champs de bataille de l'ancien comme du nouveau monde. Gravure d'après Vecellio.

Des conflits éclataient parfois entre les équipages des bateaux de pêche montés par les « Basques du Sud », comme on appelait les gens du pays basque espagnol, et ceux des « Basques du Nord », qui étaient français. En 1554, ceux-ci prennent quatre navires à leurs cousins espagnols, au large de Terre-Neuve. La riposte ne tarde pas à venir. La même année, le Sancti Spiritu se transforme de baleinier en navire-corsaire et se tient à l'affût des bateaux battant pavillon français. Une partie de la flotte de pêche française sera détruite à Terre-Neuve, au cours d'une attaque espagnole. La France et l'Espagne sont alors en guerre et d'autres escarmouches se produisent. Le 21 avril 1557, une ordonnance du roi Philippe II d'Espagne oblige tous les navires allant à Terre-Neuve, morutiers, baleiniers ou autres, à s'armer d'au moins quatre canons et huit pierriers. Plusieurs le sont déjà. Dès 1550, le galion Madalena, jaugeant 130 tonneaux, possède six canons et huit pierriers. La même année, le San Nicolas, 250 tonneaux, est armé de six canons et de 12 pierriers. Le Santa Ana, grand navire de 650 tonneaux, a 10 canons et 20 pierriers, tandis que le San Juan, environ 300 tonneaux, coulé en 1565, était équipé de huit canons et de 10 pierriers.

Casque et plastron espagnols en acier, XVIe siècle

Ce type d'armure a été trouvé sur les galions espagnols qui se rendaient au Labrador durant la deuxième moitié du XVIe siècle. Museo Casa Pizarro, Trujillo, Espagne

En général, les galions des Basques espagnols étaient des navires assez grands, jaugeant de 200 à 650 tonneaux, environ, et comportant un équipage de 50 à 120 hommes. Les documents de l'époque ne signalent aucunement la présence de soldats, ni à bord des navires ni à terre. Cependant, officiers et marins pouvaient prendre les armes, au besoin, et se transformer en un genre d'infanterie de la marine. Chaque galion était muni de pièces d'artillerie en fer, ce qui laisse supposer la présence de marins-canonniers. Pour voir à l'entraînement de ces hommes et au bon entretien des canons, l'état-major de chaque navire comprenait un officier-canonnier.

Galions espagnols affrontant une tempête dans l'Atlantique Nord, vers 1560-1580

Les baleiniers basques, basés au Labrador, doivent affronter les mêmes intempéries que ces navires espagnols. Parfois, des navires sont perdus. L'un d'entre eux, le San Juan, sombre à Red Bay, au Labrador, en 1565.

Néanmoins, un document relatif à une entente de prêt, datant de 1571, pour la construction du San Cristobal, galion de 500 tonneaux, mentionne que les armateurs devaient mettre à bord 24 arquebuses, autant d'arbalètes et de boucliers, 26 casques, 20 cuirasses avec leur dos, et 144 petites et grandes piques, le tout destiné à armer la centaine d'hommes qui y monteront. En cas de bataille, l'équipage de ce navire se répartissait donc comme suit : près de la moitié utilisait les arquebuses et les arbalètes, un quart ou un cinquième portait armure et pique, tandis que le reste servait dans l'artillerie ou exécutait les manœuvres. À cet armement s'ajoutaient les armes personnelles des membres de l'équipage et des officiers, épées, dagues, haches. Un tel arsenal ne représentait pas une précaution inutile. Ce navire courait, comme tous ceux de l'époque, de grands risques d'être attaqué en mer. Et quand les hommes descendaient à terre, ils se heurtaient à l'hostilité des Inuit provoquée vers 1550 par l'enlèvement de la femme d'un chef. Geste irréfléchi qui rendit la côte du Labrador, déjà peu accueillante, avec ses rochers dénudés et ses conifères rabougris, encore plus inhospitalière pour des générations de marins basques.

Le déclin

Par ailleurs, il semble que la défaite aux mains des Anglais de « l'invincible Armada », orgueil de la marine espagnole, ait joué un grand rôle dans le déclin des pêcheries à Terre-Neuve, car les Basques y perdirent un nombre considérable de navires, et aussi de marins, mobilisés par ordre de Philippe II. Les dures pertes infligées à la flotte espagnole se traduisirent par une baisse importante de la sécurité en mer et par l'apparition en force de pirates, surtout anglais, au tournant du XVIIe siècle. Le plus célèbre de ceux-ci fut sans doute Peter Easton. Sa base était à Terre-Neuve. Prise par la flotte basque espagnole, elle fut reprise par Easton et ses hommes à la suite d'un combat épique. Vers la même époque, le quasi-monopole des Basques espagnols sur la chasse à la baleine s'effondra au profit des Hollandais et des Anglais. Cette activité n'étant plus aussi profitable, « la provincia de Terranova » fut oubliée...

L'échec européen

Du côté de la France, une dernière tentative de colonisation eut lieu, juste avant la fin du siècle, cette fois à l'île de Sable, au large de la Nouvelle-Écosse, en 1598. Nommé vice-roi de la Nouvelle-France, le marquis de La Roche-Mesgouez ne se risqua pas à venir en personne sur ce banc de sable à fleur d'eau, battu par des vents que rien n'arrêtait. Il envoya une quarantaine de colons, recrutés dans les prisons et escortés par une dizaine de soldats, y fonder l'établissement. Seuls 11 survivants furent rescapés en 1603, les autres ayant péri au cours d'une mutinerie. De plus, après un hiver désastreux, l'« Habitation » édifiée à Tadoussac en 1600 par Pierre Chauvin de Tonnetuit fut abandonné.

Au Mexique et au Pérou, face à des civilisations amérindiennes beaucoup plus avancées qu'au nord, les Conquistadores ont pu avoir gain de cause principalement parce qu'ils pouvaient affronter leurs armées en terrain ouvert. Mais au Canada, où les opposants ont pour grande tactique de se rendre insaisissables et bénéficient du couvert, pour le moment incontournable, que leur fournissent la nature du territoire et les affres du climat, les vagues successives d'arrivants européens se voient réduites, l'une après l'autre, à une guerre défensive. Comment se lancer militairement à l'assaut de l'intérieur d'un pays inconnu, quand déjà on tremble pour sa vie dans le fortin côtier ou le galion duquel on n'ose débarquer ? Cette insécurité chronique explique pour une bonne part la faillite des établissements européens au Canada, au XVIe siècle. Même l'activité semi-permanente des Basques espagnols tire à sa fin. Depuis l'ère des Vikings, la rencontre des Européens avec les Amérindiens s'est souvent faite dans la violence et, malgré leur grande supériorité technologique, les Blancs ne semblent pas capables de faire des gains durables. Quand Cartier abandonne Charlesbourg-Royal, en 1542, il allègue ne pouvoir « avec sa petite bande, résister aux Sauvages qui rodoient journellement et l'incommodois fort ». Aveu très clair de l'efficacité tactique de la guérilla amérindienne. Dans l'Arctique, les Inuit tiennent également les Blancs en échec. Les chroniqueurs anglais ne cessent de se plaindre de la vaillance au combat de ces « Savages » et de leur adresse dans le maniement des armes.

Enfin, un nouvel élément, qui commence à se manifester pendant la première moitié de ce siècle, intervient avec plus de force durant la seconde : les diverses nations européennes, sans délaisser leurs champs de guerre traditionnels, ont commencé à se battre entre elles outre-mer, essaimant ainsi leurs conflits armés aux quatre coins du monde.

Un siècle s'est écoulé depuis que Jean Cabot a pris possession de Terre-Neuve. Il ne reste rien de la présence française, anglaise ou basque, en Amérique du Nord... Une page est tournée.

Les premiers soldats de la Nouvelle-France1000-1754

Les premiers soldats de la Nouvelle-France. Une période de changements

Une nouvelle prise la fourrure

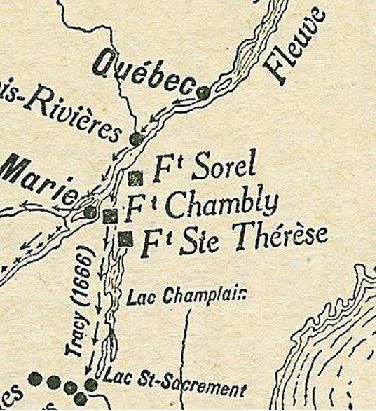

Quand débute le XVIIe siècle, les nations du nord-ouest de l'Europe se sont rendues à l'évidence découvrir, comme l'Espagne, des pays dans lesquels se trouvent des montagnes d'or et des rivières de diamants relève désormais de l'utopie. Mais l'exploitation de ressources naturelles plus conventionnelles peut néanmoins rapporter des profits appréciables. Au premier rang viennent les fourrures. Conscients de ce nouvel intérêt pour les pelleteries, les Iroquois tenteront résolument d'exercer le contrôle sur ce commerce, et, pour l'obtenir, viendront en guerre avec les tribus alliées des Français. Parallèlement, interviennent divers conflits entre les nations européennes qui se disputent le nord de l'Amérique. C'est dans ce climat fort difficile que commence l'établissement de petites colonies en Nouvelle-France.

Nouvelles armes en mer et sur terre

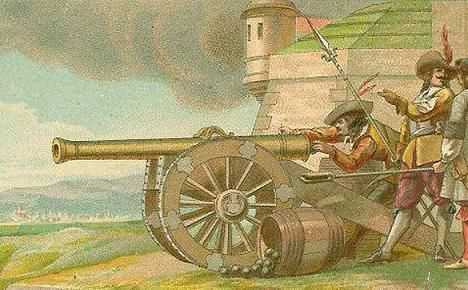

La recherche d'un équipement et d'un armement toujours plus efficaces entraînera, durant cette période mouvementée, de nombreuses améliorations sur le plan technique. Ainsi, toutes les nations maritimes de l'Europe établissent alors une distinction de plus en plus nette entre navires de guerre et navires marchands. Une invention, due aux Anglais, accélère le processus : celle de l'affût de canon naval, genre de chariot à roulettes qui permet de recharger les canons facilement et augmente considérablement le nombre de coups qu'ils peuvent tirer pendant une bataille. Les galions « armés en guerre » du siècle précédent disparaissent donc pour laisser la place à des vaisseaux spécialement conçus pour le combat, capables de mieux résister aux boulets, équipés d'un grand nombre de canons, et pouvant naviguer plus rapidement. L'appellation « vaisseaux de ligne » est donnée aux navires portant plus de 50 canons. Ils sont secondés par les frégates, plus petites et plus rapides, mais qui ont moins d'artillerie à bord.

Cette révolution de l'art naval se fait sentir également dans la marine marchande. La capacité de fret des navires de commerce se trouve augmentée. Ils peuvent aussi effectuer plus facilement des voyages à très long cours. Se rendre en Chine est encore une aventure, mais ce n'est plus un exploit. Les Hollandais, grâce à leur politique économique des plus énergiques, supportée par une grande flotte marchande, dominent le commerce avec l'Orient à la place des Portugais.

Sur terre, l'art de la guerre est aussi en pleine évolution. La période d'un siècle qui s'ouvre avec le début des guerres de religion, vers 1550, pour se terminer avec la fin de la Guerre de Trente Ans, en 1648, est témoin de très rapides progrès techniques et tactiques. À l'époque de Cartier, les armes blanches, principalement les épées et les piques, dominent sur les champs de bataille. Un siècle plus tard, ce sont les armes à feu portatives, tels l'arquebuse et le mousquet, qui l'emportent. L'artillerie enregistre également des gains appréciables. On rationalise les calibres, les canons s'allègent et le déplacement des pièces lourdes requiert moins d'hommes et de chevaux. Le mortier, très utile durant les guerres de siège pour lancer des bombes explosives pardessus murs et fortifications, se taille une place dans le parc d'artillerie, bien que son emploi soit particulièrement dangereux.

De l'arquebuse au mousquet

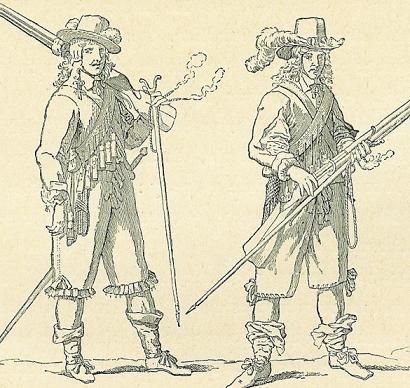

Soldats français du début du XVIIe siècle

Ces soldats français sont habillés dans un style qui est répandu dans presque toute l'Europe occidentale au début du XVIIe siècle. Noter le porte-couteau de l'homme à gauche, et la pique dont est armé l'homme en arrière-plan. Gravure du milieu du XIXe siècle, d'après un dessin d'Alfred de Marbot.

C'est durant le dernier tiers du XVIe siècle que le mousquet commencera à se substituer à l'arquebuse. Son implantation sera cependant lente à se faire. L'arquebuse était une arme relativement légère, mais d'une efficacité meurtrière limitée en raison de son faible calibre. Le mousquet conférait à l'arme à feu toute la force de pénétration possible, mais son gros calibre en faisait une arme trop lourde. Vers 1590, un mousquet pèse quelque 7,5 kg et tire une balle d'environ 21,7 mm de diamètre. Pour mettre en joue, il faut soutenir le canon, où se loge surtout le poids, au moyen d'une sorte de fourche d'appui, la fourquine. Ce qui, évidemment, représente un inconvénient majeur.

Les Hollandais allégeront un peu ce canon miniature. Vers 1600, ils utilisent un mousquet à fourquine pesant de 6 à 6,5 kg, tirant une balle d'environ 18,5 mm. Cette arme va continuer à s'améliorer, profitant des progrès réalisés dans les techniques de fabrication des canons. L'armée du roi Gustave-Adolfe le' de Suède, considérée comme la plus novatrice du premier tiers du XVIIe siècle, sera la première à adopter ces nouvelles armes. En effet, en 1632, un chroniqueur rapporte avoir vu une compagnie de soldats suédois « ayant parmi eux des mousquetaires armés avec le nouveau et très léger mousquet sans fourquine ». Pour obtenir ce résultat, c'est surtout à la crosse de bois et au canon qu'on a apporté des modifications. La réduction de poids n'est obtenue, toutefois, qu'au prix d'une diminution du calibre de la balle, qui n'est plus que de 16 mm. Enfin, vers 1650, les améliorations apportées au mousquet permettent d'obtenir une arme ne pesant plus que 4,5 à 5 kg environ, et n'ayant plus besoin de fourquine.

Mousquet à mèche, vers 1665

Ce mousquet est le type d'arme porté par les hommes du régiment de Carignan-Salières durant leur service au Canada. Le tireur, lorsqu'il appuie sur la détente (le levier qui se trouve sous l'arme) fait tomber le serpentin (le bras de métal courbe à droite). Un segment de corde qui brûle lentement, appelé « mèche lente » (non montré), est attaché au sommet du serpentin. Lorsque le serpentin tombe, la mèche allumée descend dans le bassinet (au centre), petite cuvette dans laquelle est déposée une petite quantité de poudre. Quand cette poudre explose au contact de la mèche, le feu se rend jusqu'au canon et fait explosé une deuxième charge de poudre. Cette dernière explosion propulse la balle hors du canon (dont une partie est visible à droite). Ce système peut faire défaut de diverses façons, mais quand tout fonctionne, il est très bruyant et spectaculaire.

Le mousquetaire évolue sur le champ de bataille en formation de peloton, de compagnie ou de bataillon. Protégé par les piquiers contre les charges de cavalerie, il tire des « salves » à la cadence d'à peu près deux coups à la minute. Cela semble bien peu comparé à l'archer qui peut décocher de nombreuses flèches dans le même laps de temps. Mais exceller à l'arc est l'oeuvre d'une vie d'entraînement, alors que le mousquetaire peut acquérir les rudiments de son métier en une semaine d'exercices. Quant à la précision du tir, elle ne revêt pas une importance primordiale durant les batailles rangées des XVIIe et XVIIIe siècles.

Sauf chez les piquiers, dont le nombre va en diminuant, la transition de l'arquebuse au mousquet entraînera progressivement l'abandon des casques et cuirasses, qui, lourds à porter, offrent une protection de moins en moins efficace contre des projectiles de plus en plus meurtriers. L'agilité que requiert le maniement du mousquet provoquera également des transformations dans l'habillement.

Les soldats des compagnies commerciales

Les quelques soldats français qui débarquent au Canada, à partir de 1604, sont pour la plupart des vétérans des conflits qui ne cessent de déchirer l'Europe. Ils ont été recrutés et embauchés par les compagnies commerciales qui ont obtenu des monopoles en Nouvelle-France, c'est-à-dire le droit exclusif d'exploiter certaines ressources de ce territoire et d'en faire le commerce. En échange de ce privilège, ces compagnies ont contracté certains engagements envers le roi : coloniser le pays, faire évangéliser les autochtones, gouverner et défendre les intérêts de Sa Majesté. Ces activités exigent une certaine protection armée qu'elles s'engagent également à fournir. Comme ces compagnies doivent une obéissance et une loyauté absolues au souverain, les militaires qu'elles payent sont, en un sens tout au moins, des soldats au même titre que leurs confrères à la solde du trésor royal : les uns comme les autres doivent combattre les ennemis du royaume, peu importe qui ils sont et où ils se trouvent.

Si on dénombre peu de soldats durant les premières décennies du Régime français au Canada, la raison en est fort simple : ils coûtent cher. Souvent au bord de la banqueroute, les compagnies commerciales en engagent le moins possible. Une autre explication plausible, c'est que les membres de ces expéditions clairement identifiés comme soldats dans les documents sont rarissimes. Manifestement, les militaires ne font pas que leur métier, ils en ont aussi un second et l'un cache fréquemment l'autre. À l'inverse, il est souvent fait mention de gens, simplement désignés comme le « compagnon » de quelqu'un, de Champlain, par exemple, qui sont intervenus lors d'une bataille. Cette polyvalence des rôles était une nécessité dans la colonie naissante. Elle n'empêchait pas les activités militaires d'occuper une place importante parmi les autres occupations des soldats et des « compagnons ».

Au temps des compagnies, le rang et le pouvoir en Nouvelle-France s'exercent d'une façon tout à fait militaire. Le gouverneur de la colonie est aussi commandant suprême. En l'absence d'un conseil, qui pourrait s'opposer a lui, il jouit d'une autorité absolue. Ce mode de gouvernement autocratique garde essentiellement cette forme durant tout le Régime français.

L'Acadie

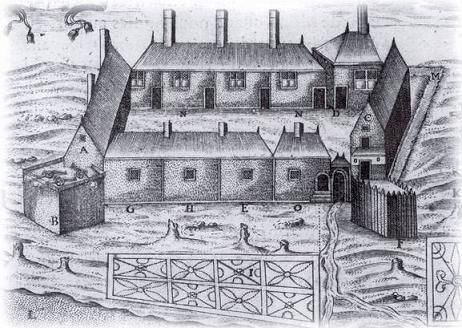

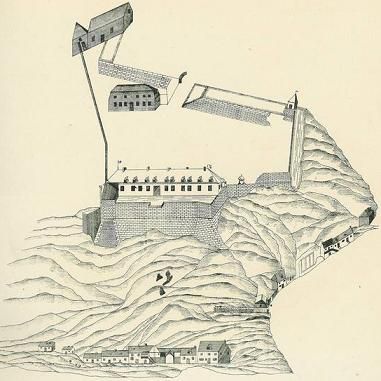

Abitasion ou habitation de Port-Royal, construite en 1605

Cette habitation fortifiée est construite par Samuel de Champlain et ses hommes en 1605 pour remplacer l'établissement précédent de Sainte-Croix. On cherche ainsi à profiter d'un climat un peu plus doux après avoir passé un hiver au cours duquel 35 des 80 colons meurent du scorbut. Le bâtiment est détruit en 1613 par des colons anglais venus de Virginie.