De la guerre froide à aujourd'hui

Après la Seconde Guerre mondiale

L'expérience de la Deuxième Guerre mondiale a largement modifié le pays, beaucoup plus centralisé, en 1945, qu'il ne l'était en 1939. Tous les niveaux de gouvernement sont plus interventionnistes. Le Canada a appris, de façon malhabile, il est vrai, à mieux connaître ses minorités (autres que celle de langue française) qui composaient déjà environ 20 pour cent de la population, selon le recensement de 1941 : après 1945, le traitement de ces minorités sera très amélioré. Le Canada est également plus industrialisé, plus américanisé, cette dernière tendance s'approfondissant tout au long de la seconde partie du XXe siècle et, enfin, plus sensible à ses responsabilités internationales et continentales.

Le gouvernement de 1945 est mieux préparé que celui de 1918 à la démobilisation de ses soldats et à assurer l'avenir de son organisation militaire. De la Première Guerre mondiale, les politiciens canadiens avaient retenu la leçon de la gestion politique d'un conflit auquel les Canadiens participaient loin de leur territoire. De la Deuxième Guerre mondiale, ils semblent avoir appris qu'une bonne organisation militaire en temps de paix est essentielle pour un pays qui entend être présent militairement hors de son territoire, ce qui sera le cas de 1945 à nos jours.

Les réorganisations de l'institution militaire. La planification des forces de l'après-guerre

Volontaire des Rangers canadiens, 1988. Volontaire inuit avec des éclaireurs, soient des “Canadian Rangers”, en service dans l’Arctique canadien depuis 1947

Les forces de défense du Canada ont stagné dans l'entre-deux-guerres. Durant la guerre, le comité de hauts fonctionnaires qui s'attaque aux problèmes qui existeront après la fin du conflit propose des niveaux d'effectifs qui permettraient à cette institution militaire de se nourrir elle-même, de s'adapter et d'évoluer.

L'armée de terre professionnelle d'après 1945 pourra atteindre un effectif de 25 000 hommes - la Force mobile (Mobile Striking Force) - avec un effectif de réserve de 180 000 hommes. L'aviation sera constituée de 16 000 personnes (plus 4 500 auxiliaires) avec huit escadrons professionnels et 15 auxiliaires. La marine aura 10 000 hommes, avec deux porte-avions, deux croiseurs et entre 10 et 12 destroyers.

Ces forces armées professionnelles, qui totalisent environ 50 000 hommes, doivent être prêtes à toute éventualité d'ordre militaire. Cela comprend une guerre, l'appui et l'assistance au pouvoir civil, l'instruction de la Milice, le maintien et l'opération des systèmes de communications au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. Surtout, elles sont chargées, dans un premier temps, de protéger la souveraineté canadienne, ce qui inclut de nombreux exercices dans le Nord et le développement d'équipements appropriés.

Une autre leçon qu'ont tirée nos politiciens des années 30 c'est que l'espoir mis dans la coopération internationale pour que la paix soit maintenue peut être bien mince s'il ne repose pas sur des moyens d'action. Il faut être présent dans le monde : la génération née au XIXe siècle, qui s'apprête à quitter les affaires, et sa relève le savent bien. Il n'y a pas de paix assurée sans qu'existent des forces qui pourront la sauvegarder. Tous les peuples sont liés entre eux et le repli sur soi n'élimine pas les problèmes. On aura donc plus de militaires qu'après 1918 et on retournera à l'idée d'avoir un seul ministre pour les trois services, alors que chacun a eu le sien durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce retour du principe d'unification annonçait des changements bien plus radicaux, qui viendront moins de 20 ans plus tard.

Du côté de l'armée de terre, on garde les régions militaires avec leurs quartiers généraux et leurs états-majors qui, en principe, pourraient servir chacun une division. Les lieux pour l'instruction sont toujours là, ainsi que le personnel administratif et celui pour la formation des réservistes. La Réserve doit avoir l'effectif de base nécessaire au fonctionnement de six divisions d'infanterie et de quatre brigades blindées. Au total, cette armée, une fois mobilisée, aurait deux corps, plus des unités de défense côtière. Mais les Forces armées restent en général aussi peu attirantes après 1945 qu'avant 1939. En 1949, il manque quelques milliers d'hommes dans les forces régulières et, comme d'habitude, celles de réserve sont bien loin de leur plafond.

La défense durant la guerre froide

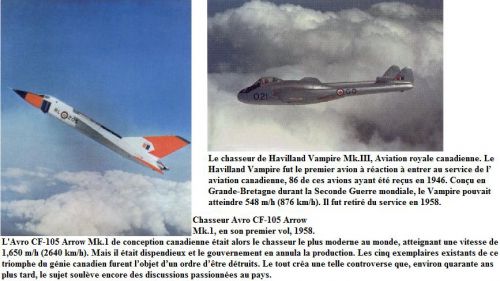

Grumman Avenger AS Mk. 3M, 881e Escadron anti-sous-marine, NCSM Magnificent, Marine royale du Canada, 1950-1952. L'Avenger peut transporter 2 000 livres de bombes ou de torpilles à 270 mi/h. Cet aéronef embarqué a contribué en grande partie au dénouement de la Deuxième Guerre mondiale. Cette photo montre une variante de l'anti-sous-marine en service avec le 881e Escadron. C’est à compter de 1946 que la feuille d’érable rouge remplaça le cercle central dans les marques d'avion canadiennes.

La nouvelle Loi de la Défense nationale réaligne quelque peu ce qui a existé depuis 1904, sauf en temps de guerre. Il y aura désormais un Comité ministériel de la Défense présidé par le premier ministre. Le vice-président en sera le ministre de la Défense et les membres, les ministres des Finances, de l'Industrie et du Commerce et des Affaires étrangères.

Le ministre de la Défense présidera également le Conseil de la Défense dont les membres seront : l'assistant parlementaire du ministre, le sous-ministre, les sous-ministres adjoints, les trois chefs d'état-major et le président du Centre de recherches de la Défense. Fait remarquable et trop souvent oublié : en 1950, pour la première fois depuis la première Loi de la Milice et de la Défense ayant suivi la Confédération, on ne trouve pas de clause prévoyant un service obligatoire pour les hommes en âge de le faire. Autrement dit, la loi rattrape enfin la pratique qui s'était implantée dès les années 1870.

Les budgets considérables des années 1940-1946 dégringolent : celui de 1949 sera de 361 millions de dollars par rapport à 2,9 milliards de dollars en 1944-1945.

Mais les prévisions vont exploser pour deux raisons qui reposent sur le grand but du gouvernement : aider à maintenir la paix en se préparant à la guerre. Ainsi, en 1951, sera adopté un budget de cinq milliards de dollars sur trois ans qui sera d'ailleurs dépassé. En 1952-1953 seulement, plus de deux milliards de dollars seront consacrés à la Défense au Canada. Quant aux effectifs, ils seront de près de 50 000 hommes et femmes dans l'Armée régulière seulement, au 31 mars 1954, soit neuf ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

C'est la première fois, en temps de paix, que le nombre des professionnels dépasse celui des miliciens établis à 46 500. Il faut noter ces faits, car ils marquent un changement remarquable dans l'attitude du public face à ses forces. Par exemple, en 1927, neuf ans après la fin de la Première Guerre mondiale, l'Armée de terre comptait à peine 4 000 hommes.

Les réserves depuis 1945. Le rôle de la défense

La Réserve de l'Armée canadienne est de loin la partie des Forces canadiennes qui a la plus grande profondeur historique. Sa tradition remonte directement au Régime français et elle a presque 300 ans d'histoire officielle, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été, depuis la Confédération, l'épine dorsale de l'effort de défense du Canada, ici même et outre-mer. Par ses effectifs, par son organisation très enracinée dans les petites localités comme dans les grandes villes, elle a été incontournable au moment des deux grandes mobilisations de ce siècle. Or, à compter de 1945, l'armée professionnelle canadienne tant décriée par les miliciens des XIXe et XXe siècles, va la supplanter grâce à l'arrivée de technologies qui forcent une révision en profondeur des stratégies et de l'utilisation des armées.

En 1946, la Milice a été plus ou moins restaurée dans son statut d'avant 1939. L'arme nucléaire existe déjà, mais on en ignore toutes ses possibilités. Par exemple, est-ce qu'une armée qui se bâtit sur environ deux ans à partir de presque rien (comme après 1914 et 1939) peut être encore utile dans un conflit qui se joue loin de ses bases ? Bien vite, on saura qu'une guerre totale pourrait être terminée avant qu'une telle armée « en devenir » puisse être utilisée.

En 1952, le chef de l'état-major général, le lieutenant général Guy Simonds, qui vient de vivre la création rapide de deux brigades d'infanterie destinées respectivement à la Corée et à la République fédérale allemande, conclut que la Milice ne peut répondre aux attentes soulevées par de soudaines crises. Les guerres risquent d'être courtes et très techniques. Pour les conduire, il faudra des professionnels surentraînés et toujours prêts à entrer en lice. En Europe de l'Ouest, où le Canada maintient une brigade à compter de 1951, il s'agit d'arrêter toute invasion dès les premières semaines de son déclenchement. Dans ce cas, à quoi sert l'organisation de la Milice en six divisions ?

En 1953, Simonds, ayant obtenu l'appui de la Conférence des associations de la Défense, confie à une commission l'étude d'une réforme de la Milice, en fonction de sa raison d'être et de son coût d'opération. Dans son rapport déposé en avril 1954, la commission recommande l'élimination des divisions et des brigades (avec leurs quartiers généraux) et celle de la plupart des défenses côtières et des batteries antiaériennes. Le nombre d'unités blindées croît (de 18 à 22) et celui des unités d'infanterie diminue (de 66 à 54).

Les normes d'entraînement restent les mêmes, mais on donnera plus de temps aux réservistes pour les atteindre. On jumellera les unités de réserve à des unités de la Force régulière durant une semaine ou deux chaque année.

La restructuration de la réserve

Cette nécessaire réorganisation choque tout de même plusieurs qui voient disparaître des bataillons à la source de tant d'excellentes recrues par le passé, en fournissant, par exemple, le commandant du Corps d'armée, dans la Première Guerre mondiale, et trois des cinq commandants de division de la Deuxième Guerre mondiale. Toujours est-il que des régiments, comme le Royal 22e Régiment, accueillent, au titre de leurs 4e et 6e Bataillons, des unités de la Milice et que les régiments amalgamés Canadian Fusiliers/Oxford Rifles forment le 3e Bataillon du Royal Canadian Regiment. De plus, il est implicitement entendu (on ne le crie pas sur les toits et plusieurs miliciens l'ignorent) que lorsque deux régiments de réserve s'appuient, seul le plus puissant d'entre eux serait mobilisé en temps de guerre, l'autre recrutant pour compenser les pertes. Peu à peu, l'on souhaite que les régiments de milice qui marcheront en couples finiront par fusionner, ce qui donnera 27 régiments de réserve, à peu près ce qui serait nécessaire à deux divisions outre-mer plus la défense territoriale.

Le rapport rédigé par le major général Kennedy va aussi dans le sens d'une Réserve de l'Armée régulière formée de personnes ayant terminé leurs contrats dans la Force régulière, mais prêtes à s'entraîner durant 21 jours par année au sein de leur ancien régiment. Ce régime, très peu populaire, sera abandonné après trois ans. C'est à ce moment de ferveur historique que la Réserve de l'après Deuxième Guerre mondiale devient l'Armée canadienne (Milice), ce qui fait réapparaître le lien avec le Régime français.

La Réserve revit un peu à la suite de ces changements, mais certaines évidences sont toujours là. La prolifération des armes nucléaires stratégiques et tactiques rend très improbable que deux divisions puissent arriver en Europe avant que l'issue d'un conflit soit déjà plus ou moins décidée. D'autre part, l'équipement de la Milice vieillit et l'on manque d'argent pour remplacer les blindés Sherman et certains canons de campagne. Simonds, avant de quitter son poste, propose une autre révision de la Réserve. Son successeur, Howard Graham, la fera entreprendre par le brigadier W A. B. Anderson qui conclura, comme par le passé, que la Milice est mal préparée à l'action. Selon lui, aucune unité ne serait prête à combattre 30 jours après l'ordre de mobilisation et plusieurs auraient besoin de quelques mois pour remplir leurs effectifs. Les recommandations d'Anderson qui visent, entre autres, à éliminer complètement les unités les moins performantes, ne seront jamais implantées. Avec l'arrivée du gouvernement conservateur, la Milice se voit assigner un nouveau rôle par le ministre responsable George R. Pearkes, Croix de Victoria de la Première Guerre mondiale, soit celui d'organiser la survie en cas d'attaque nucléaire. La politique d'utilisation change, mais non l'organisation de la Milice issue du rapport de Kennedy. Malgré la résistance de Pearkes qui voudrait tout garder, Graham et son successeur, le lieutenant général S.F. Clark, se débarrassent d'environ 150 sous-unités inefficaces installées à des endroits trop isolés.

Une nouvelle milice

Le retour des Libéraux au pouvoir, en 1963, avec un programme radical de changements pour les Forces armées, incluant des diminutions dans les budgets et les effectifs, appelle une nouvelle étude de la Réserve. Le Comité des chefs d'état-major, le 18 novembre 1963, dit au ministre Paul Hellyer que la Milice ne pourrait guère être utile dans un conflit majeur outre-mer, mais qu'elle peut toujours servir à la défense territoriale et aux opérations de survie suivant une attaque nucléaire.

Le lieutenant général Walsh croit toutefois qu'il y aurait un avenir pour la Milice si on la faisait passer de 51 000 à 30 000 membres (on en comptait 180 000 aussitôt après la fin de la Deuxième Guerre mondiale) et si on lui confiait de vrais rôles militaires, au Canada même et aussi outre-mer. D'où une autre commission qui doit analyser, cette fois, ce que l'on pourrait faire avec 30 000 hommes et femmes. Cette commission doit tailler le rôle d'une milice déjà déterminée politiquement quant à son ampleur. On peut s'y attendre, un grand nombre d'unités disparaissent de l'ordre de bataille, ne devenant que des noms dans la liste supplémentaire. De plus, on désigne des unités majeures et mineures.

Dans les années 70, le plafond des réservistes tombera à 19 200, il remontera dans les années 80 pour revenir se stabiliser autour des 23 000 (officiellement) après les diverses compressions à compter de 1993 : de ce nombre total, qui pourrait d'ailleurs être plus élevé, environ 14 500 appartiennent à la Milice de l'armée de terre.

Le concepte de la force vitale

Le livre blanc de 1987 redonne de l'importance aux réserves. La stratégie de l'OTAN de réponse « proportionnelle » aux attaques signifie que la possibilité d'une guerre nucléaire rapide, des années 1950-1960, a fait place à celle qui ne deviendrait atomique qu'à la suite de phases plus ou moins longues de combats conventionnels, ce qui donnerait le temps aux pays participants de mobiliser leurs réserves. Par conséquent, la Force régulière diminuera et celle de la Réserve augmentera jusqu'à 40 000, le plus grand nombre allant à la Milice. Parallèlement, on développe le concept de la Force totale, par lequel la réserve et la régulière sont mieux amarrées l'une à l'autre, les échanges étant facilités. Ce concept, développé durant le reste des années 1980, garde cependant le professionnel et le réserviste chacun sous des conditions de service qui lui sont particulières, ce qui irrite les miliciens, mais est en voie d'être résolu en 2000. Depuis 1991, par exemple, des milliers de réservistes ont servi en ex-Yougoslavie, à Haïti ou au Cambodge.

Un autre changement à l’horizon

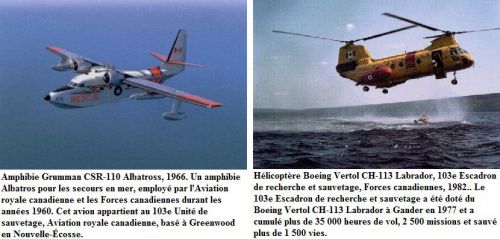

Avion de transport léger de Havilland CC-108 Caribou, Aviation royale canadienne, 1967.

Le rôle principal du de Havilland CC-108 Caribou était le transport et il a participé à plusieurs missions outre-mer des Nations Unies (ONU). L'avion représenté ici a été détruit au mois d'août 1965 en Inde pendant une mission des Nations Unies. Il a été mitraillé par un chasseur de la force aérienne pakistanaise.

Une nouvelle milice

Selon les commissaires, la mobilisation de la Milice devrait se faire en fonction d'un corps d'armée de sept groupes-brigades de milice, chacun ayant à former et administrer de 9 à 11 unités. À nouveau, on souhaite donc la fusion des nombreuses unités actuelles : par exemple, le secteur de l'Ontario, qui a 43 unités, devrait rassembler ses unités en un maximum de 22. La Milice devra être mêlée au processus de rationalisation, recommandent les commissaires. De plus, il doit être entendu que le maximum des montants affectés à la Milice va au recrutement et à l'entretien des réservistes et qu'ils ne doivent pas servir à maintenir des quartiers généraux inutiles et des officiers sans troupes.

Les commissaires ont l'occasion de découvrir deux « cultures » dans l'Armée de terre, avec une Milice qui se méfie d'une Force régulière qu'elle trouve condescendante et qui lui prend ses meilleurs éléments. Du côté des professionnels, on trouve que les miliciens ont la vie trop facile après leur recrutement. D'où le rapprochement dans tous les domaines suggéré par la commission, dont des normes similaires (forme physique, par exemple).

Mais peu importe les réformes, la Réserve, encore réduite en nombre en 1995 par ordre gouvernemental, reste frappée d'un mal dont elle ne semble pas vouloir guérir : le recrutement des unités fonctionne bien, mais le maintien des effectifs est un problème. Une autre constante est la survivance du système régimentaire des unités de milice malgré toutes les attaques subies, surtout à compter de 1954. Depuis cette époque, le scénario stratégique a été modifié en profondeur tellement de fois, que toutes les solutions trouvées par les commissions d'études n'ont été que temporaires. Cette instabilité du cadre n'encourage guère la stabilité des effectifs.

Qu'on le déplore ou non, la Milice, à la fin du XXe siècle, n'a plus la force politique de celle qui existait voici 100 ans. Même en donnant un rôle plus près de la réalité à des milliers de réservistes, ces derniers ne restent pas nécessairement dans la Réserve après un tour opérationnel. Encore ici, la récente commission sur les Réserves a proposé des solutions qui sont, entre autres : la garantie du nombre de jours d'entraînement mensuel entre septembre et mai (en plus des deux semaines de camp) ; les mêmes avantages pour les professionnels et les réservistes, quant à la pension, par exemple ; la recherche de protection de l'emploi quand un milicien part en service. Déjà, fait-on remarquer, le recrutement des réguliers et des miliciens se fait en commun.

Les changements. Le rôle de la force régulière

NCSM Nootka, Marine royale canadienne, vers 1960. Le destroyer Nootka, l’un des huit destroyers de la classe “Tribal” en service dans la Marine canadienne à compter de 1943.

Les Forces permanentes seront également ballottées entre les impératifs politiques internes et les changements stratégiques externes. Le Canada est très tôt attiré dans la guerre froide, ne serait-ce que par les recherches atomiques qui ont été conduites sur son territoire durant la guerre et, quelques semaines seulement après la fin de celle-ci dans le Pacifique, par la défection d'un chiffreur de l'ambassade soviétique, Igor Gouzenko, qui place notre pays au centre d'un réseau d'espionnage soviétique. En février 1948, survient un coup d'État prosoviétique en Tchécoslovaquie suivi, en mars, du blocus de Berlin. La réaction de l'Europe de l'Ouest au danger venu de l'Est sera suivi d'un amarrage de sa défense à l'Amérique du Nord, incluant le Canada.

Le Canada était militairement absent de l'Europe depuis le printemps 1946. Ses troupes stationnées au Canada et ayant survécu à la démobilisation sont peu nombreuses. La Marine a demandé 20 000 hommes et a proposé une flotte comprenant, entre autres, deux porte-avions, et quatre croiseurs. Le gouvernement lui a accordé la moitié de tout cela. L'Armée voulait 55 788 soldats réguliers, 155 396 réservistes et 48 500 conscrits. Elle n'obtient pas la conscription et se voit allouer un effectif de 25 000. L'Aviation obtient 16 000 des 30 000 hommes sollicités.

Le transport Fairchild CC-119G 'Flying Boxcar', Commandement du transport aérien, Aviation royale canadienne. Entré en service en 1952, le Fairchild CC-119 “Flying Boxcar” (wagon de marchandises volant) est le principal avion de transport utilisé par l'Aviation royale canadienne jusqu’en 1965.

Il est entendu qu'on assure la sécurité du territoire tout en se préparant à d'éventuels combats outre-mer. Mais la Marine éprouve des difficultés à garder son personnel qu'elle jugule en augmentant les soldes, en 1947 et 1948 mais aussi la proportion des sous-officiers par rapport aux matelots. Sur les navires qui sont en mer, en février 1949, lorsque cette dernière réforme est implantée, on se retrouve soudainement avec plus de chefs que de matelots, alors que les tâches réservées à ces derniers n'ont pas diminué. De plus, comme c'est l'ancienneté qui a prévalu pour ces promotions, quelques-uns des nouveaux sous-officiers ne sont pas des meilleurs. S'ensuivront les incidents qualifiés trop facilement de mutineries. Jusqu'ici, on a trop relié ces « arrêts de travail » au fait que les officiers de la marine étaient coupés de leurs marins par leur formation trop britannique. La discipline telle qu'elle a été apprise en Grande-Bretagne n'est pas celle qui devrait se pratiquer au Canada, comme l'a signalé la commission, sous la conduite du contre-amiral Rollo Mainguy, qui a étudié les incidents en 1949. Ses recommandations étaient valables à ce sujet. Mais les études des commissaires n'ont pas assez tenu compte de la réaction provoquée à court terme par des réformes dans la gestion du personnel qui, à moyen et long terme, étaient très positives.

L'Armée, pour sa part, crée sa Force de frappe mobile que certains, dont le lieutenant-colonel Ralph Becket, avaient préconisée durant la guerre. Des soldats reçoivent une formation de parachutistes et la force, transportée par l'Aviation canadienne, peut être déployée rapidement sur tout point du territoire susceptible d'être attaqué. Comme l'ennemi reconnu devient vite l'URSS et que celle-ci pourrait arriver par le nord, les exercices arctiques avec équipements et matériel spéciaux sont de mise.

Une force accordéon

L’avion d’entrainnement de Havilland-Canada DHC-1 Chipmunk T.1, Aviation royale canadienne, 1965. L’avion d’entraînement DeHavilland Chipmunk utilisé pour la formation des pilotes durant les années 1950 et 1960. Cette photo était prise à l'École élémentaire de pilotage à Bordon, Ontario, en juillet 1965.

La guerre en Corée et le lancement de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord viendront vite changer cette perspective. Entre 1950 et 1953, les forces régulières voient leur effectif passer de 47 000 à 104 000. Le budget de 1947 est multiplié par dix, en 1953, passant à 1 907 000 000 $.

La Marine, qui a besoin de bons techniciens, n'atteindra son nouvel effectif permis qu'à la fin des années 1950 et l'Aviation y mettra aussi quelques années, surtout qu'encore une fois, elle débute avec du matériel de combat déphasé. Quant à l'Armée, elle ressuscite en 1952 le rectangle rouge historique de la 1re Division, porté tout au haut de la manche, à l'épaule : ce signe distinctif disparaîtra quelques années plus tard pour revenir dans les années 80.

Comme nous l'avons vu, plusieurs régiments de milice seront transférés à la Force régulière, dont le Queen's Own Rifle of Canada et le Black Watch. On voudra récrire l'histoire en mettant sur pied le Regiment of Canadian Guards, avec quatre bataillons, une unité qui n'avait guère d'assise historique au Canada. À partir de 1955, des exercices au niveau de la division auront lieu à Gagetown, au Nouveau-Brunswick, un camp de 440 milles carrés, qu'on vient d'acquérir.

Avec le retour des Conservateurs au pouvoir, en 1957, les budgets de la Défense nationale se remettent à descendre de 1,8 milliard de dollars, en 1957, à 1,5 milliard en 1960. En 1963, on a tout de même 120 871 militaires dans la Force régulière, un record en temps de paix. En 1967, ce nombre est réduit à 110 000. Et, l'année suivante, tous les nouveaux bataillons ajoutés à l'ordre de bataille en 1953 (sauf les 2e et 3e Bataillons des Royal 22e Régiment, du PPCLI et du RCR) retournent à la Réserve. Dans les années 70, le nombre de militaires de la Force régulière baissera jusqu'à environ 80 000 avant de remonter vers 88 000, dans les années 1980. En 1999, ce nombre tombera à 60 000. Quant aux budgets, ils seront gelés dans les années 60 aux environs de 1,5 milliard de dollars, avant de reprendre de l'ampleur en suivant plus ou moins la courbe de l'inflation. Ils plafonneront à 12 milliards au début des années 90, avant de décroître vers les 9 milliards à la fin du siècle.

L’unification. Un nouveau concept

Un des changements marquants subis par les Forces armées depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale est sans nul doute l'intégration et l'unification des Forces armées canadiennes durant les années 60. Ces modifications n'arrivent pas aussi soudainement qu'on le laisse souvent entendre. Le premier vrai pas vers l'intégration des Forces armées a lieu en 1923 quand, en vue d'accroître à la fois les économies et l'efficacité de la défense nationale, deux ministères (Milice et Défense, et Service naval), auxquels on ajoute l'Aviation nouvellement créée, sont intégrés en un seul. On tente, sans succès, à la même époque, comme nous l'avons déjà souligné, une intégration limitée du grand quartier général. Les officiers supérieurs en poste résistent à cette intégration. En 1939, le comité des chefs d'état-major est créé, mais on doit attendre jusqu'en 1951 pour qu'un président lui soit donné. Ce poste survit, sans pouvoir réel et sans son propre état-major, jusqu'à ce qu'il soit remplacé, en 1964, par le nouveau poste de chef de l'état-major de la défense. C'est aussi en 1939 qu'une ébauche de loi pour l'unification des Forces armées est préparée. Celle-ci n'est toutefois jamais présentée au Parlement, la résistance interne étant très forte et la guerre en Europe l'ayant fait mettre en veilleuse. L'élan vers l'unification reprend en 1947, avec le ministre Brooke Claxton. Il présente au Parlement un texte qui indique en 14 points les objectifs à long terme de son ministère.

Le premier de ceux-ci stipule le besoin d'une coordination plus serrée entre les services militaires et l'unification du ministère, afin de créer une seule force de défense à l'intérieur de laquelle les trois armées pourraient œuvrer ensemble. Claxton ordonne immédiatement l'établissement d'un seul quartier général rassemblant sous un même toit les trois armées. De plus, les trois sous-ministres de celles-ci sont réunis en un seul poste, celui de sous-ministre de la Défense. Claxton ordonne ensuite à chacune des armées d'adopter une structure organisationnelle similaire composée de trois divisions principales, c'est-à-dire planification et opérations, personnel et solde, approvisionnement et équipement. Il ne peut poursuivre ses efforts compte tenu de la force d'inertie des services, de la guerre de Corée et de la création de l'OTAN.

L’intégration des services de soutient

De 1947 à 1951, certains progrès ont cependant été accomplis. Le service de soins dentaires est intégré en 1947 (bien qu'il faille 11 autres années avant que cette intégration soit achevée), et le service de santé en 1951 (consolidé enfin en 1959). Un conseil de recherches pour la défense naît également. Le Royal Military College de Kingston est réouvert pour les trois armées. Le Royal Roads Military College, à Victoria, et le Collège militaire royal de Saint-Jean (bilingue) seront fondés par la suite et accueilleront également des élèves-officiers et des cadres des trois armées dès leurs débuts. Les services juridiques et d'aumônerie sont aussi intégrés ainsi que quelques autres fonctions au grand quartier général, tels les services de la solde et alimentaires. Quant au poste de président du comité des chefs de l'état-major, il apparaît finalement en 1951, en réponse aux besoins créés par la guerre de Corée et aux nécessités organisationnelles de l'OTAN, organisme qui regroupe en conférence régulière les chefs d'état-major des pays membres ou le président de leur comité.

De 1951 à 1961, l'élan intégrateur ralentit. On peut évoquer une période de digestion ou de consolidation. De nombreux comités inter-armées fonctionnent au grand quartier général, mais ils demeurent beaucoup plus des centres d'information que de coordination ou de l'unification des normes. Une commission royale d'enquête sur l'organisation du gouvernement (présidée par J. Grant Glassco) est lancée en 1961 et son rapport remis en 1962. On y trouve de solides raisons justifiant une plus grande intégration des fonctions communes aux trois armées. Le document évite toutefois de faire des recommandations trop précises. Le gouvernement Pearson prend les rênes du pouvoir en 1963, décidé à revoir toute la question de la politique de défense du Canada dont les maillons faibles ont été la cause, en partie, de la chute du gouvernement Diefenbaker : le coût des équipements militaires, la défense canado-américaine (surtout la question de la défense aérienne) et finalement le contentieux nucléaire (ayant opté pour le non-nucléaire, le Canada est-il quand même obligé d'accepter ou d'utiliser les armes nucléaires des États-Unis ?). De plus, le besoin d'économiser se fait cruellement sentir, bien qu'il faille aussi rééquiper les armées canadiennes. Le pourcentage du budget militaire affecté à l'achat d'équipement est passé de 42,9 pour cent en 1954, à 13,3 pour cent en 1963. À ce rythme, en 1966, les autres coûts de la défense mobiliseront toutes les sommes, ne laissant rien pour de nouvelles acquisitions.

La commission Glassco a indiqué le besoin de rationaliser non seulement les dépenses du ministère, mais aussi le double emploi (même le triple emploi). Elle a souligné le faible rôle joué par les civils, le sous-ministre en particulier, au grand quartier général, et a avancé qu'il fallait revoir certains règlements qui empêchaient le transfert de personnel compétent d'une armée à l'autre.

L’intégration des trois services Helleyr

Le nouveau ministre de la Défense décide donc de préparer un livre blanc (le dernier datant de 1959), qui est présenté au Parlement le 26 mars 1964. On y indique que le Canada est, à toute fin pratique, peu sujet à une attaque directe et que la politique canadienne de défense conserve son orientation vers la sécurité collective par l'entremise d'un système d'alliances et par une participation aux opérations de maintien de la paix. Le livre blanc conclut donc que des troupes mobiles, bien équipées et sous un seul commandement unifié, serviraient mieux les intérêts du Canada.

Considérant comme essentiel un système de contrôle opérationnel et efficace, un besoin de simplifier les procédures administratives et la nécessité de réduire les coûts généraux d'administration, le livre blanc spécifie qu'il n'existe qu'une seule solution satisfaisante : l'intégration des Forces armées du Canada sous un seul chef de l'état-major de la défense et un seul état-major de la défense. Cette décision constituera la première étape vers la création d'une force unifiée de défense pour le Canada.

Peu après la présentation du livre blanc, le ministre soumet à la Chambre le projet de loi C-90 qui, voté le 7 juillet, prend force de loi le let août 1964. Dès juin 1965, un nouveau chef de l'état-major dirige toutes les forces militaires canadiennes, aidé d'un grand quartier général intégré et réorganisé selon six commandements dits fonctionnels remplaçant les 11 précédents. « Fonctionnel » désigne un commandement non géographique, « hors éléments » et « hors arme traditionnelle ». La « base militaire » devient le point d'appui administratif à l'échelon local, fournissant aux unités « hébergées », c'est-à-dire souvent à des unités qui relèvent d'un autre commandement que celui auquel est liée la base, tous les services requis. En plus, des responsabilités régionales sont attribuées aux principaux commandements fonctionnels en particulier en ce qui a trait au personnel civil, aux cadets et au maintien de l'ordre.

Cette phase d'intégration (1964-1967) provoque assez peu de controverse. Elle est avant tout perçue comme une réorganisation administrative qui n'affecte pas directement les unités. Les armées, bien qu'ayant perdu leurs chefs et leur accès privilégié direct au ministre, survivent légalement au changement. C'est une intégration par le haut, sans doute plus complète et plus efficace que celle tentée à des niveaux inférieurs entre 1947 et 1964.

La réorganisation de l'état-major militaire a très peu d'influence sur la division du sous-ministre. Même si ses responsabilités demeurent les mêmes, son rôle se modifie légèrement, car, dorénavant, il est l'une des deux seules personnes, avec le chef de l'état-major, à conseiller le ministre.

Le livre blanc sur la défense de 1964 et la Loi C-90 contient le germe de l'unification. À la suite de l'abolition des postes de chef d'état-major de chacune des trois armées, de la création d'un poste de chef de l'état-major et de la réorganisation, sous un seul état-major de la planification, de la gérance du personnel, de l'administration, de l'instruction, du soutien logistique, du contrôle et du commandement, l'existence des trois armées, comme entités séparées, devient périmée.

La mise en œuvre de l’unification

Le transport Canadair CC-106 Yukon, Commandement du transport aérien, Aviation royale canadienne, 1967. Le quadrimoteur de transport CC-106 Yukon, alors le plus grand avion construit au pays par l’avionnerie Canadair de Montréal, fut utilisé par l’aviation pour les transports de personnel jusqu’à son remplacement par le Boeing 707 en 1981. Suite à l’adoption du drapeau national rouge et blanc, les rondelles extérieures blue des cocardes de certains avions furent peintes en rouge comme le montre cette photo.

En mai 1967, le parlement adopte la Loi C-243 qui complète le processus de réorganisation du grand quartier général et des commandements. Les trois armées sont dissoutes et tous les échelons militaires doivent se conformer à la nouvelle terminologie du commandement unique. Un système est organisé pour l'évaluation du personnel, la sélection et les promotions. Des comités se mettent à la recherche d'un uniforme commun et à sélectionner les traditions qu'adopte la force unifiée. Les dénominations armée, marine et aviation sont abandonnées pour celles d'éléments terre, mer et air. Un seul chef, une seule armée devient le mot d'ordre.

Pour la plupart des militaires et des civils, l'unification a été entrevue comme possible, mais dans un avenir lointain se situant quelque part dans les années 70, aussi bien dire jamais. Mais le ministre insiste : pour lui, 1968 représente les quelques années plus tard dont il a parlé en 1964 lorsqu'il a décidé l'unification. Il est le champion du changement contre les forces d'inertie et réussit à faire adopter par le parlement la loi C-243. Pour la faire appliquer, il donne quatre feuilles d'érable au seul général qui lui semble fiable pour une telle tâche. Le général Jean V. Allard, seul lieutenant général canadien-français jusque-là, raconte dans ses mémoires comment il est devenu le nouveau chef de l'état-major de la défense qui allait, lors de l'application de la Loi C-243, le 1re février 1968, guider les destinées de la nouvelle force unifiée dans des eaux fort troublées et inexplorées.

En effet, puisqu'en 1964, ni le ministre, ni le président du comité des chefs d'état-major n'avait à son service le personnel indépendant capable d'évaluer les demandes de chacune des armées ou de planifier pour l'ensemble des forces armées, aucun plan précis ni échéancier n'avaient été préparés pour les étapes de l'unification : celle-ci se déroule donc de façon aléatoire. Cette façon de procéder jette le trouble dans l'opinion publique et parmi les parlementaires. La confusion est encore plus grande chez les militaires qui, soit au grand quartier général, soit dans les commandements, reçoivent peu d'instructions précises. Toute la période 1964-1972 est dominée par une seule constante permanente et omniprésente le changement. Bien que tous les soubresauts se soient effectués au niveau militaire, il faut remarquer que ceux-ci ont été provoqués et ordonnés par des civils, surtout par le ministre et son entourage.

L'unification des forces canadiennes n'a pas été copiée ailleurs. Mais cela constitue moins un jugement sur la valeur du produit que sur les circonstances et particularités du Canada que nous avons déjà amplement soulignées immense territoire, faible population (d'où un nombre limité de militaires), faible tradition militaire qui, de plus, repose sur le volontariat, présence de menaces indirectes seulement, voisin allié et surpuissant.

Bien que l'on ait réussi à réduire, mais de très peu, le personnel du grand quartier général à Ottawa (et le calcul est difficile à faire compte tenu des changements de responsabilités des quartiers généraux et de la création de nouveaux), les économies espérées de l'unification ne se sont jamais matérialisées. Encore une fois, l'unification ne semble guère coupable du mince résultat. À partir de 1968, l'inflation devient galopante, rognant une bonne partie des économies qui auraient pu être réalisées.

La réséstance de la marine

NCSM Onondaga, sous-marin de patrouille de la classe 'Oberon', Forces canadiennes, 1987. Le sous-marin NCSM Onondaga était l'un de trois de la classe 'Oberon' en service avec le Marine royale du Canada à compter de 1965.

Somme toute, les armées de terre et de l'air acceptent assez bien l'intégration et l'unification. Le premier chef de l'état-major des forces intégrées est le maréchal de l'air F. Miller et c'est le modèle administratif de l'aviation qui est choisi pour l'organisation des commandements fonctionnels et des « bases militaires ». Le suit, durant la majeure partie du débat sur l'unification (1967-1969), le général d'armée Allard, à la personnalité imposante et fort charismatique, qui a une bonne emprise sur « l'ancienne » armée de terre. C'est principalement la marine qui mènera la campagne contre l'unification et qui en sera la plus heurtée. La marine, très loin d'être bilingue, est restée la plus britannique des trois armées par ses traditions et sa façon d'opérer. Les bases navales sont loin de la capitale et les officiers supérieurs se retrouvent sur les côtes, de 1964 à 1966, à distance du grand quartier général, se croyant à l'abri de la vague de fond unificatrice qui se prépare à faire chavirer tout le ministère. Il est clair que cette préoccupation quant à la « différence » intrinsèque des marins a isolé la marine. Déjà minoritaire en nombre, elle souffrira de « la révolte des amiraux » contre l'unification. Il faudra attendre jusqu'en 1977 avant qu'un amiral puisse occuper le poste de chef de l'état-major de la défense, et ce, pour une période de trois ans seulement. Le prochain amiral, au début des années 1990, ne gardera son poste qu'un an.

Les problèmes de gestions et les solutions

Pour certains, la modification des fonctions, des responsabilités et de la chaîne de commandement la plus sérieuse depuis 1947, malgré l'intégration et l'unification, est la réorganisation qui, en 1972, tente de marier de façon productive les influences militaires et civiles au sein du ministère de la Défense.

Les responsabilités de la division du sous-ministre, qui représente le pouvoir civil en ce qui concerne les fonctions reliées à l'économie et à l'efficacité, n'ont pas été définies dans le cadre de l'unification. Malgré tous les bouleversements survenus au sein de la structure militaire entre 1964 et 1968, le ministère de la Défense nationale est encore aux prises avec des problèmes de gestion. Le programme de remplacement des navires progresse très lentement et subit de fréquentes augmentations de coûts. Le processus de planification, le partage des responsabilités et le contrôle au chapitre des programmes d'immobilisation sont l'objet d'inquiétudes. C'est ainsi qu'un groupe d'étude de la gestion est chargé, en 1971, d'examiner en particulier le programme d'acquisition de navires et, plus généralement, les rapports entre les organisations civile et militaire et celle du conseil de recherches pour la défense. Son rapport, déposé en 1972, recommande la création d'un nouveau quartier général de la Défense nationale (QGDN), où fusionneraient les services du sous-ministre et ceux du chef de l'état-major de la défense. Cette réorganisation, ainsi que la mise en place d'un système de gestion du programme, se concrétise cette même année.

D'autres remaniements suivront sans que, dans un premier temps, l'unification soit remise en question. Ainsi naît le commandement aérien en 1975, alors que l'on abandonne certaines mesures considérées comme démoralisantes (par exemple, le port de certains insignes distinctifs sur l'uniforme, l'utilisation des titres et grades traditionnels dans la marine, etc.), ce qui permet, au dire de certains, d'atténuer le caractère absolu de l'unification. De fait, le costume unificateur commence à se défaire aux coutures.

En 1979, l'élection du gouvernement Clark (qui ne passera que six mois au pouvoir) est l'occasion pour un nouveau ministre de mandater un groupe de travail pour « étudier les avantages et les inconvénients de l'unification des forces canadiennes et [...] donner en même temps une opinion sur le système de commandement unifié ». Après de multiples audiences et une recherche fort détaillée, le groupe conclut qu'entre les années 1964 et 1980, il est très difficile d'évaluer le rôle direct joué par l'unification relativement aux économies de défense, étant donné les compressions des ressources, tant en personnel qu'en équipement, qui ont été imposées au ministère durant cette même période. Les Forces armées demeurent en général sous-équipées, et les sommes d'argent que l'unification aurait dû rendre possibles ont été absorbées par l'inflation, la montée frénétique des coûts de l'équipement militaire, les crises du pétrole (1973, 1979) ainsi que par la parité salariale entre militaires et fonctionnaires civils, instaurée en 1972. Le rapport se montre évasif sur l'atteinte de tous les objectifs recherchés par l'unification parce qu'il n'existe pas de plan de départ avec lequel on aurait pu comparer les buts de 1964 avec les réalisations de 1979. De plus, rien ne permet au groupe d'étude de conclure que l'unification a permis ou non d'accélérer la prise des décisions ou d'abréger le délai de réaction. Sans porter de jugement absolu, le groupe fait 30 recommandations concernant certains problèmes particuliers.

L'examen et la prévision tendancielle de 1980

Son rapport est cependant remis au nouveau gouvernement fédéral libéral qui en ordonne aussitôt la révision. Cette dernière conclut, le 31 août 1980, que le document étudié ne contient aucune recommandation générale sur l'unification elle-même et que ses 30 recommandations se sont fondées sur le principe de la poursuite de l'amélioration des institutions centrales existantes. On en déduit donc que la politique d'unification doit rester en vigueurs.

Le gouvernement conservateur revient au pouvoir en 1984 et ne touche pas à l'unification. Ni le livre blanc de 1987 ni celui de 1994 ne remettent en cause la centralisation.

Depuis 1980, les généraux-commandants sont membres du conseil de la défense et du comité militaire de la défense. Depuis 1985, les militaires portent une fois de plus des uniformes aux couleurs plus traditionnelles. Loin de signifier un retour au passé ou la désunification (ou la désintégration) des Forces canadiennes, ces changements relatent la souplesse et l'adaptation qu'ont su montrer les autorités militaires et civiles devant les difficultés inhérentes à l'établissement d'une structure organisationnelle unique au monde. Le long processus d'intégration et d'unification se déroule en trois phases : la première est d'ordre administratif ; la deuxième touche au commandement et au contrôle des forces armées ; la dernière à l'amalgame bureaucratique (vue dans son sens positif d'organisme de l'État). Cette centralisation trouve sa place dans l'histoire d'un pays relativement jeune, à un moment où celui-ci recherche sa spécificité dans une conjoncture difficile d'unité nationale, tout en faisant face à des difficultés d'acquisition d'équipements militaires coûteux alors que la menace externe est peu contraignante.

Les francophones depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les Canadiens français et l'armée

Après la Deuxième Guerre mondiale, le brigadier J.P.E. Bernatchez est chargé de se pencher sur les raisons du manque de francophones au sein de l'Armée et de proposer des solutions à cette question. Dans l'atmosphère générale qui prévaut autour de la défense canadienne, ses recommandations ne vont pas loin, sauf celle préconisant la création d'une école ou seraient instruites dans leur langue les recrues francophones se joignant aux armes de combat. Elle naîtra, en effet, en 1949. Cela dit, après 1945, on a réorganisé les forces armées en fonction des demandes politiques et des schémas connus : on s'est peu empressé, en 1946, à refaire ce travail en incluant dans le processus la nouvelle donnée francophone que certains voudraient insérer. Ne dit-on pas qu'il est difficile de modifier le fonctionnement d'une armée victorieuse ?

La présence francophone dans les forces en expansion des années 1950 est marquée par une série d'études qui portent sur les trois armées. On commence enfin à s'intéresser à ce problème et on fait des constatations qui sont évidentes aux yeux de tout francophone servant ou non dans les forces. Quant à ceux qui ont évité, jusque-là, de réfléchir à toute cette problématique, ils apprennent que les Canadiens français perçoivent les forces de défenses canadiennes comme étant anglaises. Aucune carrière sérieuse n'y serait possible pour un francophone unilingue ou ne possédant pas une connaissance quasi parfaite de l'anglais. Les mutations un peu partout au Canada rendent à tout le moins aléatoires l'éducation en français des enfants et une vie culturelle un tant soit peu normale pour les familles. Toutes ces vérités, qui sont bien connues des francophones comme des sondages le démontrent, ont les effets les plus négatifs sur la participation de ceux-ci à la défense, donc sur la cohésion de l'effort canadien de défense.

Les obstacles à la participation des francophones

Les différentes enquêtes des années 50 mentionnent que les Canadiens français, qui représentent environ 27 pour cent des recrues, retournent à la vie civile dans des proportions effarantes dès la première année. Ceux qui traversent les 12 mois d'adaptation à une nouvelle vie et à une autre langue restent ensuite aussi longtemps que les anglophones. Mais ils sont bien peu. En 1951, 2,2 pour cent des officiers de la marine et 11 pour cent des sous-officiers et marins sont francophones. Une recrue de langue française nécessite 38 semaines d'instruction, en moyenne, avant d'être opérationnelle en milieu naval, alors qu'un anglophone n'en requiert que 21, la différence de 17 semaines sert à l'apprentissage de l'anglais qui s'avère d'ailleurs insuffisant, très souvent, lorsqu’arrive le moment des cours techniques. Le message est clair selon les études : les Canadiens français comprennent qu'ils sont indésirables dans la marine. Une première réponse de la marine arrive en 1952 : on met sur pied une école de langue anglaise où les francophones pourront passer jusqu'à six mois avant d'affronter l'instruction en anglais. En somme, on propose l'assimilation. Ceux qui ont pensé à cette solution se doutent-ils du peu de réponse qu'aura cette proposition ? Dans l'aviation, les choses ne sont guère plus brillantes, la représentation francophone se fixant à 4,7 pour cent parmi les officiers et à 16,3 pour cent pour les sous-officiers et la troupe. Dans l'armée de terre, en 1958, ces pourcentages sont respectivement de 14 et 21 pour cent.

Par ailleurs, dans les années 50, les changements profrancophones sont surtout faits dans l'armée de terre, mais de façon partielle et parfois malhabile. Ainsi, en 1954, on forme une sous-unité francophone d'artillerie que l'on fait servir dans une petite localité de l'Ontario, Picton, où la francophobie est bien vivante. En 1957, c'est un escadron de blindés qui naît. Ces deux sous-unités seront rayées des effectifs dès le début des années 60. En revanche, le Collège militaire royal de Saint-Jean, au Québec, ouvert aux élèves-officiers des trois armées, en 1952, restera jusqu'en 1995 un élément du mouvement en faveur d'une plus grande présence des francophones. On y prêche en faveur d'un bilinguisme fonctionnel de tous les élèves-officiers, anglophones ou francophones, les cours universitaires ou autres sont offerts à chaque groupe dans sa langue, on recrute en moyenne deux francophones pour un anglophone. Durant près de 20 ans cependant, si les trois premières années se passent à Saint-Jean, les deux dernières sont au Royal Military College de Kingston, et en anglais seulement. Qui plus est, les périodes de formation militaire (entraînement d'été, comme on dit) se déroulent très souvent en anglais. Le taux d'abandon des francophones restera très élévé dans ce programme durant cette période initiale.

La situation s'améliore donc très lentement alors qu'au Québec, à compter de la fin des années 50, les francophones revendiquent de plus en plus fortement l'égalité formelle avec les anglophones. Au ministère, on continue de se satisfaire d'études. Ainsi, en 1960, Marcel Chaput, futur champion du séparatisme québécois, produit une analyse sur les résultats obtenus par les officiers anglophones et francophones de l'infanterie, lors de leurs examens de promotion, au cours desquels les seconds réussissent moins bien que les premiers. Les examens sont préparés en anglais avant d'être traduits de façon approximative. Les réponses rédigées en français font, elles aussi, l'objet d'une traduction avant d'être corrigées. Ici se situe une cause importante de problème, dit Chaput. Ajoutons que tout cela se passe dans l'armée de terre, celle où les Canadiens français sont les plus présents et où ils réussissent le mieux. De fait, à compter de 1957, deux majors généraux issus du Royal 22e Régiment vont atteindre, successivement, le deuxième poste dans la hiérarchie de l'état-major de l'Armée : Jean Allard et Paul Bernatchez.

Une politique sur le bilinguisme

Dans le rapport de Glassco, en 1962, on retrouve l'amorce d'un principe de bilinguisme institutionnel qui s'instaurerait dans la Fonction publique canadienne. Retenons surtout les divergences d'un des commissaires, Eugène Therrien, qui consacre de longs paragraphes aux problèmes que rencontrent les francophones dans les forces. Therrien souligne qu'il leur est impossible de se joindre à cet organisme et de s'y sentir à l'aise.

Un an plus tard, la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme est instaurée. En avril 1966, le premier ministre Lester B. Pearson annonce une première série de mesures qui devraient permettre que le français et les francophones soient proportionnellement mieux représentés dans les institutions fédérales. En 1969 arrive, enfin, la Loi sur les langues officielles qui préconise un bilinguisme institutionnel fédéral - c'est-à-dire que, si tous les fonctionnaires n'ont pas à devenir bilingues, l'appareil doit être capable, lui, de servir dans leur langue les clientèles externe et interne. La déclaration de Pearson de 1966 excluait les forces armées, non pas la loi de 1969 toutefois. Mais, entre ces deux moments, les choses se sont mises à bouger rapidement chez les militaires. L'intégration et l'unification ont largement fait leur œuvre. Dans les deux études qui préconisent la réorganisation des anciens métiers (hommes) et classifications (officiers), on a inclus des chapitres sur le bilinguisme. Il y a un refus catégorique du comité d'étude sur les métiers (présidé par un contre-amiral) de voir apparaître plus d'unités de langue française (le Royal 22e Régiment suffit) et de reconnaître au français plus qu'un rôle social. Le comité traitant des classifications (présidé par un major général de l'Armée) est beaucoup plus ouvert, suggérant même que toute l'instruction puisse être un jour disponible en français pour les francophones. Ayant pris connaissance des conclusions préliminaires du rapport de la Commission royale, ce groupe de travail a même fait une première estimation du nombre de postes d'officiers bilingues dont les forces unifiées auraient besoin.

On s’attaque à la question de la langue

On doit surtout retenir qu'au milieu des années 1960, alors qu'on se prépare à une réorganisation de taille, on est prêt à aborder, même imparfaitement, la question des francophones et de leur langue dans les Forces canadiennes. Mais il y a plus. Deux ministres, Paul Hellyer et Léo Cadieux, futur ambassadeur en France, vont se succéder, entre 1964 et 1970, à la tête du ministère. Ils veulent que le sort des francophones change. En outre, pour la première fois, un Canadien français accède au poste militaire suprême. Le général Jean Allard est un héros de la Deuxième Guerre mondiale qui, en 1943, son horizon semblant bouché parmi les cavaliers, est passé de l'arme blindée à l'infanterie. Au milieu des difficultés que l'on imagine, il a réussi à préserver son identité francophone et à faire instruire ses trois enfants en français. En 1985, Allard a publié des mémoires dans lesquelles il consacre de grands extraits aux francophones dans les forces ainsi qu'un chapitre entier à ce qu'il a fait pour renverser le sort plus que centenaire qui leur était réservé.

Entre 1966 et 1969, le général Allard fera de la question francophone un dossier prioritaire. Il avancera sur tous les fronts et fixera de grands objectifs. C'est ainsi que le livre blanc de 1971 - deux ans après son départ - fera état d'une de ses adjonctions, à savoir que les francophones devraient être représentés dans tous les métiers, classifications et grades, en proportion de leur poids démographique au sein de la population canadienne. Durant ses trois ans comme chef de l'état-major, il multipliera les unités de langue française (ULF) dans les trois armées, mais aussi dans les différentes armes de l'armée de terre. Il lancera un programme qui, une fois achevé, permettra aux francophones d'être recrutés et instruits en français avant de servir certaines parties de leur carrière dans leur langue, au sein des ULF.

Ces grandes poussées amorcées, Allard laissera à ses successeurs le soin de poursuivre. La voie qu'il a ouverte a été reprise avec plus ou moins de bonheur par ses successeurs francophones ou anglophones depuis 1969. Une défense pancanadienne exige la participation de tous les citoyens et, surtout, de la minorité importante de francophones qui habitent ce pays. Ceux-ci doivent être traités avec justice et leurs particularités culturelles, ce qui inclut la langue, doivent être reconnues et respectées.

Il serait trop facile de conclure qu'aujourd'hui toutes les anomalies traditionnelles dans les forces ont été effacées. Depuis 1983, les francophones comptent pour environ 27 pour cent dans les forces, ce qui était un des buts fixés par Allard. Cependant, ils restent surreprésentés à la base des grades et sous-représentés à peu près partout ailleurs. De plus, dans certains des emplois militaires, d'où ils avaient été notablement absents jusque dans les années 1960, le déficit n'a pas été comblé, loin de là. Et que dire de l'instruction, où le français a fait des gains impressionnants, entre 1969 et 1972, pour ne plus progresser que très lentement durant quelques années avant de régresser dans certains aspects, au début des années 1980, pour ne reprendre un élan qu'une douzaine d'années plus tard.

Alors que le bilinguisme était l'apanage presque uniquement des francophones, les plans de la fin des années 1960 et du début des années 1970 ont tous fait une place très grande à des cours de langue française aux anglophones. Malheureusement, peu des objectifs établis à cet égard ont été atteints à ce jour.

En somme, beaucoup a été accompli pour reconnaître formellement que la cohésion de la défense nationale passait par une intégration parfaite des francophones dans l'institution militaire. On a échafaudé un cadre d'accueil et de vie en français dans les forces qui sert aussi bien les francophones que les anglophones bilingues. Toutefois, il est évident à tout observateur impartial qu'il reste du chemin à parcourir. Sans certains coups de frein appliqués durant les années 70, la situation actuelle serait encore plus positive qu'elle ne l'est présentement.

Le maintien de la paix. Le Canada et les nations Unies

Le 2ème bataillon du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry, Kap’Yong, Corée, 1951. Les 24 et 25 avril 1951, le 2ème bataillon du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry posté à Kap’Yong, en Corée, repoussa jour et nuit les assauts répétés de la 118ème division chinoise. Cette action arrêta le progrès de l’armée chinoise vers Séoul, la capitale coréenne. Impressionné par tant de bravouve et de ténacité, le président des États-Unis lui décerna la “American Distinguished Unit Citation” portée depuis par le bataillon.

Créée en 1945, l’aéronavale canadienne eut d’abord le porte-avion NCSM Warrior en 1946 bientôt remplacé de 1948 à 1957 par le NCSM Magnificient, illustré ici à Port-Saïd, Egypte, durant 1957.

NCSM Magnificient, porte-avion d’escadre léger de la classe 'Majestic', Marine royale du Canada, 1957.

L'ouverture du Canada sur le monde passe par sa participation à la vie internationale. La Société des Nations ayant échoué, les grands de ce monde essaieront de faire mieux avec l'Organisation des Nations unies (ONU). Dans les années 20, les Canadiens pouvaient dire qu'ils étaient si loin des sources de conflagration qu'ils n'avaient pas besoin d'assurance contre le feu. Mais les années 1939-1945 ont démontré, tout comme la période 1914-1918, que ce qui ce passait sur une partie de la planète pouvait facilement toucher le Canada.

La politique étrangère du Canada d'après 1945 sera de faire en sorte que la sécurité internationale soit assurée. Il n'y a donc guère d'hésitation à accepter le chapitre VII de la Charte des Nations unies qui prévoit l'action de ces dernières « en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression ». Évidemment, dans le monde de droit dans lequel nous évoluons, chaque mot a un sens. À l'ONU, on est parvenu à s'entendre sur la définition du mot agression vers le milieu des années 70. Du coup, ce terme devient très difficile à prononcer et, jusqu'à l'invasion irakienne du Koweit, il ne sera plus utilisé à l'ONU.

La partie III de la Charte permet aussi au Conseil de sécurité « d'entreprendre au moyen de forces (armées), toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité ». Comme le secrétaire général de l'ONU peut enquêter dans des situations où la paix est menacée, on lui permettra d'envoyer des observateurs dans certains cas. D'ailleurs, la période immédiate d'après-guerre est passablement troublée, soit au Moyen-Orient, avec la création d'Israël, soit un peu partout dans le monde à la faveur de la décolonisation. C'est dans cette fonction d'observation qu'en 1949 des militaires canadiens serviront pour la première fois l'ONU, au Cachemire.

Mais il ne faut pas se leurrer, l'observation ou le maintien de la paix ne constitue pas une très haute priorité à la défense : jusqu'en 1955, on est en peine de trouver quelque référence que ce soit à cette fonction dans les documents officiels du ministère. Cela dit, les missions d'observation auxquelles les militaires canadiens seront conviés jusqu'à nos jours seront nombreuses et les plus évidentes se passeront au Moyen-Orient avec l'Organisation des Nations unies pour la surveillance de la trêve (ONUST) qui doit enquêter et faire rapport sur les violations du cessez-le-feu de 1949 entre Israël et ses voisins. Cette mission a accueilli des centaines d'officiers-observateurs canadiens jusqu'à nos jours, certains occupants des postes très importants, comme le major général E.L.M. Burns, qui en a été le chef d'état-major au milieu des années 50, après avoir commandé un corps d'armée canadien en Italie durant la guerre. La participation directe ou indirecte à l'observation au nom de l'ONU par des militaires canadiens se fera aussi bien entre l'Inde et le Pakistan qu'au Yemen ou au Liban. Au fil des ans, ce travail s'étendra à une panoplie d'activités dont, entre autres, l'aide à l'organisation d'élections et à la supervision de leur tenue dans divers pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique centrale ou des Caraïbes.

La guerre de Corée

Parfois, l'intervention canadienne reliée à l'objectif « paix » se fera à l'aide de moyens importants. Ainsi en est-il de la première grande mission de paix sous l'égide de l'ONU, mais commandée par des Américains, qui est mieux connue sous le nom de guerre de Corée. En 1945, les occupants japonais de la Corée du Nord s'étaient rendus aux Soviétiques et ceux de la Corée du Sud aux Américains. L'entente entre alliés stipulait que des élections pan-coréennes seraient rapidement organisées. Une commission spéciale de l'ONU chargée de veiller à la réalisation de cette élection n'a pas abouti. Dans la nuit du 24 au 25 juin 1950, la Corée du Nord décide de régler à sa façon la réunification coréenne, par une attaque massive contre le sud de la péninsule. La guerre froide qui a cours dès 1945, mais qui a pris une certaine ampleur à partir de 1948, risque de tourner en une vraie guerre. La politique de la chaise vide adoptée par l'URSS au Conseil de sécurité, à ce moment-là, permet à ce dernier de décider d'une intervention sous direction américaine en faveur de la Corée du Sud.

Pour aider à ce rétablissement de la paix, le Canada envoie, le 30 juin, trois de ses destroyers qui seront rapidement engagés dans la protection de convois, le bombardement en appui aux débarquements ou rembarquements de troupes terrestres de l'ONU ou, encore, dans celui de trains ennemis qui utilisent les voies ferrées côtières. En juillet, un escadron de transport aérien est aussi placé sous le commandement de l'ONU pour servir entre les États-Unis et le Japon. Puis le 7 août, on annonce la formation de la Force spéciale de l'Armée canadienne. Plutôt que d'envoyer la brigade de la Régulière, on se fonde, comme en 1914 et 1939, sur le volontariat pour créer la 25e Brigade d'infanterie. Les trois régiments du moment formeront chacun un deuxième bataillon de volontaires pour l'occasion.

Fantassin canadien en Corée, 1951-1954. Entre 1950 et 1955, douze bataillons d'infanterie canadienne ont servi en Corée, 1951-1954, la plupart dans la 25 e brigade d'infanterie canadienne, une partie de la Première division du Commonwealth.

C'est au 2e Bataillon du PPCLI que revient l'honneur d'être le premier au combat. À l'été 1951, lorsque la brigade canadienne sera complète, en Corée, elle fera partie de la 1re Division du Commonwealth composée aussi d'Australiens et de Britanniques. Cette intervention qui devait être de courte durée se poursuivra pendant quatre ans et amènera le Canada à y commettre, en roulement, ses bataillons de la Régulière ainsi qu'un 3e Bataillon que chacun des régiments ajoutera à ses 1er et 2e Bataillons.

On se souvient que la division canadienne prévue pour la guerre du Pacifique, en 1945, devait être entraînée et équipée à l'américaine : c'est exactement ce qui se produit en 1950 en ce qui a trait à l'entraînement, bien que l'équipement soit un mélange canado-britannico-américain.

Avant que le Canada soit présent sur le terrain, les troupes appuyant la Corée du Sud, américaines surtout, rétablissent temporairement les choses. Si bien qu'en novembre 1950, elles ont reconquis tout ce qui avait été perdu au sud (en fait, la majorité du territoire sud-coréen) et ont tellement avancé au nord qu'elles approchent des frontières chinoises.

Chars Canadiens M4A3E8 Sherman, Corée, 1951. Chars Sherman du Escadron 'C' du Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians) (2nd Armoured Regiment) en Corée durant l’année 1951.

C'est alors que les Chinois entrent en ligne et, avec leurs alliés nord-coréens, font reculer l'ONU qui contre-attaque à compter de février 1951. C'est durant cette phase de la bataille que le 2e Bataillon du PPCLI est engagé. À la mi-avril, on est au nord de la frontière nord-sud qui existe depuis 1945. Le 22 avril, une division sud-coréenne est cependant mise en déroute au nord de Kap'Yong et la 27e Brigade du Commonwealth est ramenée, alors qu'elle était en réserve, pour empêcher la percée à travers la vallée de la Kap'Yong. De la fin du jour du 22 jusqu'au matin du 23, le PPCLI résiste à toutes les attaques au prix de pertes somme toute minimes (10 tués et 23 blessés). Cela lui vaudra une citation à l'ordre du jour du président américain, un fait tout à fait singulier dans notre histoire militaire. C'est plus ou moins la fin de la poussée sino-coréenne. Le front est rétabli aux environs du 38e parallèle, soit à la frontière qui séparait les Corées avant le début des hostilités. En 1952 et 1953, plusieurs combats défensifs de petite ou moyenne envergure et d'actions pour le contrôle du no man's land auront lieu, et ce, jusqu'à la trêve signée le 27 juillet 1953. Plusieurs de ces engagements seront plus coûteux que celui de Kap'Yong. En mai 1953, par exemple, les Canadiens perdent 60 hommes à la suite d'une attaque contre une position tenue par le 3e Bataillon du RCR. En novembre 1951, ce sont les hommes du 2e Bataillon du Royal 22e Régiment qui ont subi le coup d'une dure attaque. Le 8 novembre 1954, les combattants canadiens reviennent au pays.

Presque 22 000 Canadiens auront servi en Corée. Avec plus de 1 500 pertes, dont 309 morts, cette intervention canadienne devient la troisième plus coûteuse de celles menées outre-mer.

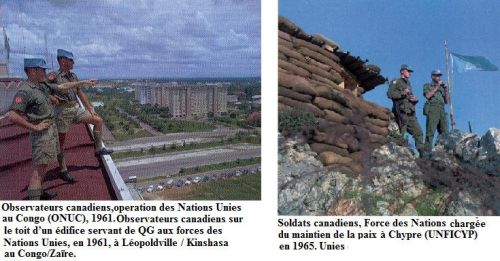

Les urgences au Kongo et à Chypres

Un 'béret bleu' canadien, vers 1975. Un 'béret bleu' canadien au service des forces de la paix des Nations Unies à Chypre, vers 1975.

Ce ne seront pas les seules opérations d'envergure que le Canada consentira à l'ONU. Au Congo (Zaire), par exemple, entre 1960 et 1964, plus de 400 Canadiens serviront surtout à titre de signaleurs, au sein de l'Organisation des Nations unies au Congo, dans une mission de rétablissement et de maintien de la loi et de l'ordre qui requerra au total, la présence de près de 20 000 représentants de l'ONU. À Chypre, le Canada interposera entre Chypriotes turcs et grecs, entre avril 1964 et juin 1993, 58 contingents différents totalisant des dizaines de milliers d'hommes et de femmes, dont plusieurs auront eu l'occasion de répéter plus d'une fois un séjour dans l'île. Depuis 1993, le Canada ne maintient plus que deux militaires au sein du quartier général de cette force internationale d'interposition.

Le maintien de la paix et la guerre du golfe Persique de 1990-1991

NCSM Protecteur, navire de soutien opérationnel de la classe 'Protecteur', Forces canadiennes, avec le cuirassé américan USS Wisconsin, 1990.

Le NCSM Protecteur est le seul navire de soutien opérationnel des Forces canadiennes en station sur la côte pacifique. Dans la photo, Protecteur ravitaille le cuirassé américain USS Wisconsin dans le golfe Persique. Des navires et des avions canadiens participèrent à la guerre du golfe 1990 contre l’Irak.

L'intervention qui se rapprochera le plus de celle faite en Corée sera la guerre pratiquée dans le golfe Persique, en 1990-1991, où seront déployés trois navires, deux escadrons d'avions de chasse, une compagnie d'infanterie et un hôpital de campagne. Les Canadiens, sous la conduite d'un quartier général intégré situé à Al-Manama, au Bahrein, seront surtout présents dans le blocus naval de l'Irak et les patrouilles aériennes de reconnaissance ou de combat. Aucune perte ne sera subie en cette occasion. La petite participation canadienne (environ 1 000 hommes et femmes, au total) à la coalition anti-irakienne montée par l'ONU sous commandement américain, aura joué son rôle dans la libération du Koweit envahi par l'Irak durant l'été 1990.

Adjudant-chef Gagné, Forces canadiennes, Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda (MINUAR), 1994. L’infirmière Gagné donnant des soins à des enfants blessés dans un dispensaire de fortune au Rwanda lors du génocide en 1994.

Depuis 1991, le Canada a contribué à d'autres grandes opérations de maintien de la paix sous le chapeau de l'ONU, entre autres en mer Rouge, avec un navire et 250 hommes, en ex-Yougoslavie, entre 1991 et 1995, au Cambodge et en Somalie (1992-1993), au Rwanda (de 1994 à 1996), à Haïti (de 1995 à 1997), au Timor Oriental (1999-2000).

Le Canada est devenu le champion quant au nombre de participations à différents types de missions de maintien de la paix de l'ONU. Mais notre pays a également lancé un nouveau genre de mission en 1956. Lester B. Pearson, alors secrétaire d'État canadien aux Affaires extérieures, propose de placer des soldats de l'ONU entre Israël et l'Égypte, sur la ligne d'armistice instaurée à la suite d'un conflit de quelques semaines entre ces deux pays - Israël étant soutenu par la France et la Grande-Bretagne. Pearson fait sa proposition le 1er novembre et, quelques jours plus tard, l'Assemblée générale de l'ONU approuve le projet. Il s'agit, en quelque sorte, de séparer les belligérants jusqu'à ce qu'une entente intervienne. Ce qui devait prendre quelques mois, prit plus de 20 ans, parsemés d'autres batailles.

Transports de troupes blindées M113 canadiens, Force de protection des Nations Unies (UNPROFOR), 1993. Des transports de troupes blindées canadiens au service des Nations Unies à l’aéroport de Sarajevo, en Bosnie, durant le siège de la ville en 1993.

Bien que cette nouvelle façon de maintenir la paix grâce à une Force d'urgence des Nations unies (FUNUI) n'ait pas été parfaite, loin de là, elle lancera un processus qui, sous diverses formes, se continue de nos jours, en particulier à Chypre.

Au moment de la mise sur pied de la FUNUI, le Canada choisit d'y commettre un bataillon du Queen's Own Rifles of Canada. À l'époque, les soldats canadiens se distinguent à peine des Britanniques qui viennent tout juste de quitter l'Égypte et qui ont pris fait et cause pour Israël en octobre-novembre 1956. Les Égyptiens font comprendre qu'une telle unité, fût-elle canadienne, serait des plus mal vues dans les circonstances. Finalement, le Canada appuiera la mission par la logistique, avec plus de 1 000 hommes, (signaleurs, ingénieurs, logisticiens, aviateurs ou marins). À la FUNU II (1973 à 1979), le Canada fournira à peu près le même nombre de militaires qui joueront un rôle presque similaire à celui de leurs prédécesseurs.

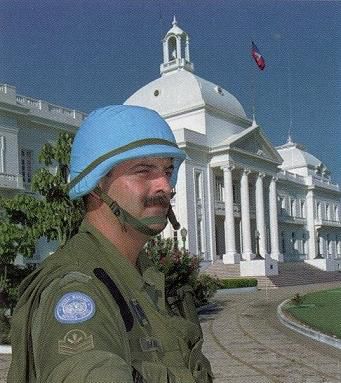

Caporal-chef, Forces canadiennes, Haïti, 1996. Soldat canadien au service des Nations Unies devant le palais présidentiel à Port-au-Prince, Haïti, en 1996.

Dans toutes ses missions reliées au maintien de la paix (une quarantaine à ce jour), qui ne relèvent pas toutes de l'ONU d'ailleurs - les observateurs canadiens au Viêt-nam, au Laos et au Cambodge, de 1954 à 1973, travaillent pour la Commission internationale de supervision et de contrôle, composée de quatre pays - les Forces canadiennes fourniront, au total, plus de 100 000 hommes et femmes. Plus de 100 de leurs militaires seront tués un peu partout dans le monde lors de ce type d'opérations.

Evacuent un soldat blessé, Force de protection des Nations Unies (UNPROFOR), durant 1994. Des militaires canadiens évacuent un soldat des Nations Unies blessé en Bosnie en 1994.

'La vie militaire', 1994. On oublie parfois que nos soldats qui partent pour les missions des Nations Unies ont souvent des jeunes familles.

L’OTAN. Une nouvelle allaince de dissuasion

Quatre ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Canada décide de devenir membre d'une alliance de type conventionnel en vertu de l'article 51 et du chapitre VIII de la Charte des Nations unies, qui permettent des accords régionaux en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales. Dans l'histoire contemporaine de notre pays, le Traité de l'Atlantique Nord de 1949 est un événement important, car le Canada fait désormais partie d'une vaste alliance militaire, ce qui n'avait pas été le cas jusque-là : sa zone de défense inclut maintenant les deux rives de l'Atlantique et une partie de la Méditerranée.

On comprend mal ce traité si l'on ne s'arrête pas à quelques faits importants. L'Union soviétique a connu une expansion territoriale importante à la suite du second conflit mondial, englobant dans son territoire de petits États comme la Lituanie, et s'emparant de parties de la Finlande. Elle a aussi conquis la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Au total, l'URSS s'est agrandie de centaines de milliers de kilomètres carrés, et quelques dizaines de millions de personnes sont passées sous son joug. Cette politique de l'annexion s'appuie à la fois sur une idéologie communiste dynamique et sur une armée qui n'a pas été démobilisée après 1945. La présence de celle-ci est très visible jusqu'au centre de l'Allemagne.

Par ailleurs, de 1945 à 1947, les effectifs américains en Europe sont réduits et passent de 3 100 000 hommes à 154 000 ; ceux des Britanniques, de 1 300 000 en 1945 à 500 000 en 1946. Quant aux troupes canadiennes, elles sont toutes ramenées au pays à la fin de 1946. La contribution canadienne au relèvement de l'Europe se fera par des crédits financiers ou l'envoi de nourriture et d'approvisionnements de toutes sortes dont les nombreux équipements des démobilisés canadiens offerts à des divisions néerlandaise et belge.

D'autre part, l'Europe de l'Ouest est en pleine reconstruction économique. La priorité est donnée aux besoins primaires. Ses forces armées sont mal équipées et pratiquement inexistantes. Une force militaire défensive, considérable en nombre et puissamment armée, doit logiquement y être constituée en vue d'intimider d'éventuels agresseurs, au premier rang desquels on place l'Union soviétique. Signé le 17 mars 1948 par la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, la Hollande et le Luxembourg, le Traité de Bruxelles établit les bases de cette puissance militaire.

Cependant, les Européens n'ignorent pas que seule la présence militaire américaine en Europe peut les protéger face à l'Union soviétique. Déjà, avant la signature du Traité de Bruxelles, l'Angleterre fait parvenir aux États-Unis une proposition d'alliance entre les pays bordant l'Atlantique Nord ; le Canada en ferait partie. À ce sujet, entre mars et juin 1948, le Canada participe avec la Grande-Bretagne et les États-Unis à des négociations qui seront accessibles, par la suite, aux autres pays désireux de s'engager.

Lors des négociations entourant le traité, le Canada constate que plusieurs des points de vue qu'il avance sont rejetés. Il obtiendra toutefois un succès mitigé. Dès l'ouverture des pourparlers, les négociateurs canadiens ont insisté pour que le traité ne se limite pas aux aspects militaires. Cela a été accepté à la suite de longues discussions avec d'autres représentants incrédules.

La clause Canada de L’OTAN

L'article 2 du traité, qui en contient 14, est souvent qualifié de « clause canadienne ». Essentiellement, on y encourage la coopération économique entre les pays membres. De vives réticences venaient surtout du fait qu'on croyait inutile d'ajouter aux instances internationales de coopération économique déjà nombreuses.

Cette opposition à la volonté canadienne était pertinente jusqu'à un certain point et il ne faut pas s'étonner si l'article 2 du traité a été peu fréquemment utilisé jusqu'à tout récemment. Cependant, des liens très forts ont été formés sur les plans politique et économique entre les pays membres depuis 1949.

Dix-huit pays font aujourd'hui partie de l'Alliance et, selon l'article 5 du traité, toute attaque contre l'un d'entre eux sera considérée comme une attaque contre tous. Bien qu'elle ait varié, notre contribution navale, terrestre et aérienne à l'OTAN est restée constante au cours des années. Elle s'affiche aujourd'hui par la participation canadienne à la mission d'appui à la réorganisation de l'ex-Yougoslavie où l'OTAN joue un rôle beaucoup plus semblable à celui des gardiens de la paix de l'ONU, auquel les Canadiens sont habitués, qu'à celui pour lequel les armées de l'OTAN ont été préparées. Peut-être est-ce, tout bien analysé, un signe du succès qu’a connu l'OTAN.

Cela dit, une alliance reste un conglomérat d'intérêts particuliers et les alliés sont loin de parler tous le même langage sur une question donnée. Dans l'affaire de Cuba, en 1962, les instances consultatives, pourtant nombreuses à l'OTAN, sont plus ou moins mises de côté par les États-Unis. Il est évident que la super grande puissance américaine est prêt à écarter ses petits partenaires lorsqu’elle le juge approprié. D'autres grandes puissances peuvent agir aussi de cette façon : la France et l'Angleterre, en 1956, dans l'affaire de Suez, en est un exemple.

La Corée et les engagements outre-mer

Dans un premier temps, en 1949-1950, le Canada perçoit que sa participation au fonctionnement du traité sera économique et se fera à l'intérieur du plan Marshall. Mais la guerre de Corée précipite les choses. La Corée n'est-elle pas, se demande-t-on, qu'une attaque de diversion, la véritable devant se dérouler contre l'Europe de l'Ouest ? Du coup, on commence à organiser le traité (d'où l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord). Le général Dwight Eisenhower accepte de quitter sa retraite dorée pour prendre le commandement suprême des troupes de l'OTAN. Même avant d'avoir été installé en poste, à l'automne 1950, il demande que le Canada lui fournisse des troupes, ce qui est accepté.

N'en doutons pas, l'affaire de Corée, sitôt après 1945, à des effets psychologiques palpables. Ainsi, Brooke Claxton déclare, le 18 juillet 1951, lors d'une émission radiophonique politique de la CBC : « Les succès en Corée, loin de diminuer le besoin de puissance, ont montré que nous ne devons plus jamais désarmer en face d'un éventuel ennemi complètement armé. C'est pourquoi nous devons continuer cet effort combiné pour empêcher l'agression en édifiant nos forces et en les gardant toujours prêtes. »

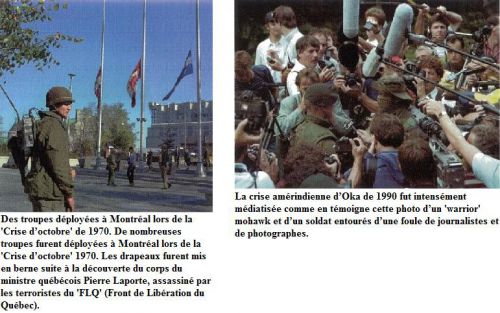

Et Claxton de continuer dans la même veine en disant que la Corée a souligné nos déficiences, que les pertes de vies et les pertes financières qui en ont découlé ont servi de leçons : « Le fardeau du maintien de nos forces armées est lourd et continuera d'être lourd pendant quelques années encore. Le fait que le conflit actuel prendra peut-être fin en Corée devrait augmenter notre résolution d'être suffisamment forts pour prévenir une agression ailleurs. »