La cristalisation des enjeux

La guerre des Boërs et les raisons d’y participer

Moins de 15 ans se sont écoulés depuis la rébellion du Nord-Ouest lorsqu'une crise sévissant aux confins de l'hémisphère sud vient encore une fois ébranler les relations entre Canadiens d'origines anglaise et française.

Depuis trop longtemps sans doute, l'Angleterre est à couteau tiré avec les républiques du Transvaal et d'Orange, toutes deux situées dans l'actuelle Afrique du Sud. À la fin de l'été 1899, tous les dominions britanniques, à l'exception du Canada, se sont montrés disposés à prêter main-forte à leur commune mère patrie. Au Canada, une coalition formée par une portion de la population d'origine britannique, par leurs députés et par la petite, mais non moins influente Ligue de la fédération impériale, demande au gouvernement de Wilfrid Laurier de prendre position. La coalition est dominée par la voix du gouverneur général, lord Minto, qui fait savoir au premier ministre canadien que l'appui du Canada pourrait inciter Londres à soutenir le point de vue canadien lors des discussions visant à fixer les frontières entre l'Alaska américain et le Canada. Il importe de souligner maintenant que cette question ne sera soumise à un tribunal d'arbitrage qu'en 1904 et que ses conclusions seront plutôt défavorables au Canada.

Les Canadien en Afrique du Sud. Le Canada décide pour la première fois de participer à un conflit

Malgré les pressions et les tensions que l'affaire provoque à l'intérieur de son parti, Laurier gagne du temps, craignant une crise semblable à celle qui a suivi la pendaison de Riel. Pendant qu'il temporise, l'affrontement entre l'Angleterre et les républiques boers semble devenir inévitable. Le major général Edward H. Hutton, officier général commandant les forces canadiennes, met tout son poids dans la balance en faveur d'un engagement ferme du Canada aux côtés de l'Angleterre. Ainsi, le 5 septembre, il adresse au major Oscar Pelletier, de la Milice permanente, une lettre « privée et confidentielle ». Il l'assure que, dans le cas très probable où le Canada offrirait des troupes à l'Angleterre, il proposera Pelletier pour commander l'un des bataillons d'infanterie qu'il compte former. En fait, il laisse entendre que l'annonce canadienne viendra deux jours plus tard. Laurier continue toutefois de tergiverser et, pour le pousser dans ses derniers retranchements, Hutton imagine un stratagème qui lui coûtera son poste.

Le 3 octobre, il fait publier, dans la Gazette militaire canadienne, des plans de mobilisation pour d'éventuels contingents destinés à l'Afrique du Sud. Le même jour, la presse britannique reproduit un communiqué de Joseph Chamberlain, ministre des Colonies, indiquant que l'engagement du Canada a déjà été étudié : l'Angleterre prendrait les troupes en charge dès leur débarquement en Afrique du Sud et c'est elle qui acquitterait la solde des hommes. Laurier élude encore les questions des journalistes. Son malaise s'accroît quand, le 11 octobre, les deux républiques boers déclarent la guerre à l'Angleterre. Deux jours plus tard, agissant contre ses convictions personnelles, Laurier cède, mais à sa façon. Bien que la proposition n'ait fait l'objet d'aucun débat parlementaire, son gouvernement annonce qu'il est prêt à équiper un maximum de 1 000 volontaires et à les faire voyager à ses frais jusqu'en Afrique du Sud. Ainsi, Laurier n'aura pas à répondre à des questions cruciales de ce genre : « Cette guerre est-elle juste ? Est-ce que l'Angleterre est vraiment menacée ? »

L'ordre de mobilisation des volontaires est émis le 14. Comme il n'y aura d'abord qu'un seul bataillon et qu'il sera confié au colonel William Otter, Pelletier commandera une compagnie. Ici encore, le Canada fait preuve d'un peu de particularisme. L'Angleterre aurait voulu qu'on lui envoie des compagnies dont elle aurait pu disposer à sa guise. À la place, on forme le 2e Bataillon du Royal Canadian Regiment qui rassemblera des volontaires recrutés au sein des Milices permanentes et non permanentes, ainsi que des hommes qui n'ont jamais côtoyé la Milice. Ces militaires recevront une solde équivalente à celle des membres de la Milice permanente, plus élevée que celle versée aux troupes anglaises.

Le 20 octobre, on désigne les six compagnies : la « A », sera attachée à la Colombie-Britannique et au Manitoba ; la « B », à London ; la « C », à Toronto ; la « D », à Ottawa et Kingston ; la « E », à Montréal ; la « F », à Québec ; la « G », au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard ; et la « H », à la Nouvelle-Écosse.

Les dissidences politiques

Les opposants à la décision du premier ministre, des Canadiens français pour la plupart, ne tardent pas à exprimer leur désaccord et à se rassembler autour du journaliste Henri Bourassa. Sa forte personnalité et ses idées lui permettent de reprocher publiquement à Laurier - qu'il a toujours supporté - d'avoir cédé. Il prédit même que le geste qu'il vient de poser n'est rien comparé à ce qui va suivre. Si le Canada peut envoyer 1 000 hommes en Afrique du Sud, combien en enverrait-il s'il s'agissait d'une guerre européenne, demande Bourassa ? Car, selon lui, l'impérialisme à l'anglaise c'est « la participation des colonies aux guerres de l'Angleterre ». En 1903, le Canadien anglais Goldwin Smith, prenant le parti de Bourassa, rappellera que la guerre en Afrique du Sud visait à obtenir l'égalité pour les uitlanders blancs, des Britanniques surtout, auxquels les Boers refusaient, entre autres, le droit de vote. « C'est là une doctrine étrange dans un empire dont la population se compose pour les cinq-sixièmes, de races de couleurs, et qui fait alliance avec le Japon. » Le 29 avril 1910, au moment de la discussion d'un autre grand projet à résonance impérialiste, celui de la loi navale, le sénateur Raoul Dandurand, rappellera que la cause officielle de la guerre en Afrique, c'est-à-dire le redressement des torts infligés aux résidents anglais, ne l'avait guère stimulé :

« J'avoue bien candidement que cette dispute n’a soulevé en moi aucun enthousiasme, mais nous n n’avions rien à dire avant l'affaire, et lorsque la guerre fut déclarée, le temps de la discussion était passé. »

Malgré la puissance du courant d'opposition chez les Canadiens français, les Libéraux de Wilfrid Laurier sont réélus, le 7 novembre 1900, avec un fort appui des électeurs du Québec. Faut-il y voir l'approbation de la politique impérialiste ? Dans un autre contexte, les Canadiens français auraient peut-être exprimé leur désapprobation, mais l'engagement mi-figue, mi-raisin de Laurier leur a semblé préférable à celui des Conservateurs de Charles Tupper, inféodés à la politique britannique. En définitive, c'est l'hostilité à cette guerre qui a profité aux Libéraux. Ceux-ci devront cependant compter avec Henri Bourassa et les nationalistes du Québec élus au Parlement fédéral, qui poursuivent leur action contre la participation du pays, aussi mitigée soit-elle.

Au Québec, à Montréal surtout, la situation ravive les tensions ethniques. Ainsi, les ler et 2 mars 1900, des anglophones, dont plusieurs étudiants de l'Université McGill, célèbrent par un défilé la victoire canadienne de Paardeberg. Au passage, ils détruisent les vitrines de plusieurs journaux francophones dont celles de La Presse, de La Patrie et du Journal et ils saccagent certains locaux de l'Université Laval de Montréal. Ces tensions diminueront après les élections fédérales de 1900, mais resteront latentes jusqu'à la Première Guerre mondiale.

Les Canadiens au combat. Les Canadiens arrivent en Afrique du Sud

Permanente ou non-permanente, la Milice canadienne, n'est pas prête à partir en guerre, ni à faire l'expérience du climat sud-africain. Entre les 12 et 31 octobre, il faut recruter, habiller, entraîner (mais si peu), organiser et expédier le 2e Bataillon du RCR. Malgré les nombreuses difficultés, dont l'amateurisme d'à peu près tous les participants, le minimum nécessaire est obtenu en moins de trois semaines. Bravo pour l'énergie et la volonté ! Quant à l'efficacité de l'organisation, il n'est pas certain qu'elle ait été au rendez-vous. Cela devient évident dès que les hommes mettent le pied sur le bien nommé Sardinia, le 31 octobre. Des modifications devaient permettre à ce cargo d'abriter et de transporter près de 700 personnes. Au nombre de 1 039, les volontaires vont s'y entasser avec l'équipage, les infirmières du contingent, des chevaux et des chiens. Quant à l'équipement, qui n'a fait l'objet d'aucun inventaire, il est casé n'importe où. Le voyage s'effectue sur une mer souvent difficile qui met à dure épreuve l'endurance du matelot qu'a déjà été Oscar Pelletier. Pour ceux qui n'ont jamais vu la mer, cette étape tourne au cauchemar.

L'entraînement des Canadiens débute dès leur arrivée à Cape Town, le 29 novembre. À la mi-février 1900, ils sont prêts à entrer en action. Au début des hostilités, les Boers ont enfermé les Anglais à l'intérieur de trois villes, Kimberley, Mafeking et Ladysmith. À la fin de février, les Britanniques tentent de faire sauter le verrou de Kimberley, dans le secteur de Paardeberg. Les Canadiens connaîtront là leur première bataille importante outre-mer, à l'intérieur de la 19e Brigade du major général Horace Smith-Dorrien qui, en 1915, dirigera les opérations de la 1re Division canadienne en Belgique.

Majuba Day

2nd (Special Service) Battalion, Royal Canadian Regiment of Infantry, à Paardeberg Drift, le 27 février 1900. Le 27 février 1900, à Paardeberg, le 2nd (Special Service) Battalion, Royal Canadian Regiment of Infantry, ont aidé à la première victoire britannique, lors de la 2e Guerre d'Afrique du Sud (1899 à 1902). La victoire canadienne réalisée par leur heureux hasard, leur entêtement, de même que leur entraînement et leur habileté, a remonté le moral et la confiance des troupes. Cette peinture, « Dawn of Majuba » (L'Aube de Majuba), du très connu peintre militaire britannique, R. Caton Woodville, démontre le moment où les Canadiens apprennent la nouvelle, que l'ennemi s'est livré. La défaite Boer a eu lieu, lors du 19e anniversaire du désastre britannique, à Majuba Hill, durant la 1ère Guerre Sud-Africaine de 1880 à 1881.

Le 13 février, l'armée anglaise a lancé un grand mouvement de balayage qui a rapidement conduit à l'encerclement des Boers, dirigés par Cronje. Le 18, une charge imprudente des Canadiens, à travers un espace désert, est arrêtée court par le feu ennemi, après moins de 200 mètres. Le 26, les Canadiens relèvent un bataillon anglais dans une ligne de tranchées situées à environ 600 mètres des positions des Boers. Le 27 février, on leur commande d'avancer. Au cours de leur progression, ils sont sérieusement pris à partie. Quatre des six compagnies refluent, alors que les deux autres s'accrochent aux positions prises. Démoralisés depuis plusieurs jours, leurs opposants n'ont cependant d'autre issue que la reddition aux mains des Canadiens qui a lieu au petit matin. À Majuba, 19 ans plus tôt, jour pour jour, les Anglais essuyaient la défaite aux mains des Boers provoquant, entre autres conséquences, la création, au nord du Cap, des républiques de l'État libre d'Orange et du Transvaal.

Les Canadiens sont félicités pour ce succès qui n'a pourtant exigé d'eux ni stratégie, ni organisation préalable, ni la participation d'un grand nombre d'hommes. L'exploit prend des proportions mythiques encore entretenues un siècle plus tard.

Les membres du contingent initial sont rarement au centre de l'action, même quand ils participent à la prise de Bloemfontein, capitale de l'État libre d'Orange, et à des échauffourées au cours desquelles Otter est blessé. Leur contrat d'un an est à la veille de se terminer quand, pour plaire à ses maîtres impériaux, leur chef laisse entendre à ces derniers que les Canadiens sont prêts à participer à la guerre jusqu'à ce qu'elle prenne fin. Or, les hommes n'ont pas été consultés et, en prenant connaissance de cette rumeur, ils se rebiffent. Redoublant d'efforts, Otter obtient la participation de 261 Canadiens dont la plupart, avant de se porter volontaires pour l'Afrique du Sud, ont fait partie de la force permanente ou sont membres de groupes de renfort récemment arrivés et dont le contrat débute à peine. Peu sont satisfaits de leur sort ou d'Otter. Plusieurs des officiers offrent cependant de rester. Quant à Oscar Pelletier, encore une fois blessé, il monte à bord du SS Idaho, le ler octobre 1900, à la tête de plus de 400 hommes qui rentrent au Canada, 11 mois après l'avoir quitté. Le 2 novembre, ils débarquent à Halifax où règne l'euphorie. Le 3e Bataillon du RCR, qui a été levé pour remplacer, à Halifax, les soldats britanniques que la mère patrie a décidé d'utiliser en Afrique du Sud (autre partie de l'effort canadien consenti en faveur de la Grande-Bretagne) accueille le 2e Bataillon qui défile, la Compagnie H (celle d'Halifax) en tête.

Le reste du premier contingent quitte l'Afrique du Sud le 7 novembre. Après 22 jours de navigation vers la Grande-Bretagne, les hommes ont droit à 10 jours de permission et sont reçus par la reine Victoria. Les volontaires rembarquent ensuite pour traverser l'Atlantique en direction d'Halifax qu'ils atteignent le 23 décembre 1900. Le 31, le 2e Bataillon du RCR est démembré.

À ce stade, la victoire totale est plus ou moins assurée aux Britanniques. Mais nombre de Boers, malgré la prise de leurs deux capitales, continuent les combats. Ils mènent de nombreuses actions de guérilla contre les longues lignes de communication britanniques difficiles à protéger.

L’augmentation des effectifs du contingent canadien

Dès le 2 novembre 1899, le Canada a offert un deuxième contingent à la Grande-Bretagne. Ce n'est que le 16 décembre, après des revers subis à Stormberg, Magersfontein et Colenso, que celle-ci accepte la proposition canadienne. Le nouveau contingent, contrairement au premier qui était lourd et peu mobile, se caractérisera par sa mobilité et sa force de frappe. Cette fois-ci, on recourt à des volontaires entraînés. On forme donc une brigade d'artillerie de campagne composée, tous grades confondus, de 539 hommes commandés par le lieutenant-colonel C.W. Drury. On constitue également deux bataillons de carabiniers montés comptant chacun un effectif de 371 officiers et soldats. Le premier, qui deviendra plus tard le Royal Canadian Dragoons (aujourd'hui un régiment blindé), est dirigé par le lieutenant-colonel François Lessard, et l'autre, par le lieutenant-colonel L.W. Herchmer. Les conditions liées au paiement de la solde et à la fourniture d'équipement, sont les mêmes que pour le 2e Bataillon du RCR.

La brigade d'artillerie est divisée en batteries « C », « D » et « E », qui se déplacent en appui d'unités différentes, parfois canadiennes. Des trois batteries, c'est la « C », commandée par le major J. A. Hudon, qui connaît le plus d'action en chassant de petits groupes de Boers vindicatifs, surtout dans le nord-ouest du Transvaal. Le 16 mai 1900, après une approche longue et difficile, la Batterie C ouvre le chemin de Mafeking. Quand cette dernière quitte le Cap pour le Canada, le 13 décembre 1900, sa région d'opération n'est pas encore pacifiée. Des habitations et du bétail « ennemis » ont bien été détruits, rarement par les Canadiens, il faut le dire, mais les guérilleros boers résistent toujours.

La Batterie D va se trouver au milieu d'une importante échauffourée près de Leliefontein. Alors qu'elle est en arrière-garde, accompagnée d'une poignée de membres du Royal Canadian Dragoons, 200 Boers à cheval se ruent sur la batterie. Les Canadiens tiennent leurs attaquants en échec en livrant un combat courageux, bien coordonné et mené avec souplesse. L'infanterie britannique les a laissés seuls, en nombre inférieur, ce qui n'a pas empêché les Canadiens d'utiliser les ressources du terrain pour prendre les Boers à leur propre jeu. Même si le site de cette bataille n'avait ni la valeur stratégique ou symbolique de Paardeberg, les Canadiens ont sauvé canons et bagages, tout en empêchant que les Britanniques subissent des pertes humaines. Cela vaudra à trois des Dragoons la Croix de Victoria : les lieutenants H.Z.C. Cockburn et R.E.W. Turner, ainsi que le sergent E.J. Holland. D'autres Canadiens seront décorés pour ce fait d'armes. Pendant quelque temps, au cours de la Première Guerre mondiale, Turner aura l'occasion de commander l'une des divisions canadiennes au combat.

Commandée par le major W .G. Hurdman, la Batterie D est la première à entrer en action. Elle fera campagne pendant 41 jours, passant le reste de l'année à occuper des avant-postes, à garder des chemins de fer ou à se déplacer. Son plus grand ennemi sera la fièvre entérique. La Batterie E sera plus ou moins vouée au même sort dans cette guerre d'escarmouches.

Quant aux deux bataillons de carabiniers montés, ils parcourent de très grandes distances pour des missions quasi policières qui ne manquent pas de leur sembler futiles. En avril 1900, ces deux unités sont incorporées à la 1re Division de fusiliers montés commandée par le major général Hutton. Après avoir souligné l'absurdité de compter sur l'efficacité au combat de miliciens qui n'ont pas bénéficié d'une instruction préalable, Hutton abandonne le poste de major général de la Milice canadienne. En Afrique du Sud, c'est donc avec précaution qu'il introduit les Canadiens dans sa force. Les troupes montées canadiennes participent à l'avance vers Pretoria. Par la suite, elles sont presque toujours en contact avec les patrouilles boers lors d'opérations dans l'est du Transvaal.

Lord Strathcona’s Horse

L'ensemble des Canadiens présents en Afrique du Sud au printemps de 1900 ne représente pas encore - et de loin - la totalité de l'effort humain consenti par le Canada pendant cette guerre. D'autres unités, dont certaines ne sont pas levées par le gouvernement canadien, s'y rendront. Ainsi, Lord Strathcona and Mount Royal, haut-commissaire du Canada à Londres, recrute à ses frais, au Manitoba, en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest, une unité de carabiniers montés de 537 officiers et soldats. Le Lord Strathcona’s Horse sera placé sous le commandement du lieutenant-colonel S. B. Steele, de la Police montée. Strathcona paie pour lever, organiser, équiper et transporter les hommes jusqu'en Afrique du Sud. En outre, il comble l'écart entre la paie des militaires britanniques, assumée par la Grande-Bretagne, et la solde versée par le Canada à ses professionnels. Sur place, l'unité se rend jusqu'au Mozambique afin de couper, sans succès, les communications des Boers qui s'étendent jusqu'à la baie Delagoa. Elle rejoint ensuite sir Redvers Buller en campagne au Natal. Lors d'une escarmouche et sous un feu nourri, le sergent A.H.L. Richardson s'expose audacieusement en retournant sur ses pas pour récupérer des blessés. Ce geste héroïque lui vaudra la Croix de Victoria.

Les restrictions sur le recrutement des Canadiens

Leur recrutement ne plaît pas à tous. Les anti-impérialistes n'ont pas changé leur façon de voir les choses et plusieurs impérialistes sont offensés de constater que l'identité canadienne naissante est complètement occultée dès que les gendarmes sont enrôlés.

Le succès des troupes montées incite cependant d'autres Canadiens à offrir leurs services pour aller en première ligne. Le lieutenant-colonel A. Denison et le major William Hamilton Merritt proposent tous deux de former un nouveau contingent monté pour l'Afrique du Sud. Le War Office accueille avec enthousiasme ces propositions qu'il veut soumettre aux conditions habituelles. Finalement, celle de Merritt, du 29 décembre 1900, reçoit l'accord anglais. Présumant de l'appui de son gouvernement, Merritt amorce la mise sur pied de son unité. C'était sans compter avec les traces laissées par l'affaire des gendarmes dans l'esprit des politiciens. Ceux-ci l'empêchent d'aller plus loin aussi longtemps qu'une politique précise n'aura pas été adoptée au sujet de la participation canadienne. Le 13 mai 1901, on aboutit enfin à un ensemble de conditions qui peuvent se résumer ainsi : toute demande de recrutement de Canadiens sera adressée au gouvernement du Canada ; le ministre de la Milice et de la Défense sera le seul à lever des troupes dont il sélectionnera les officiers, même dans le cas d'unités temporaires du type de celles combattant en Afrique du Sud ; en général, ces officiers seront issus de la force permanente ; il est défendu à quiconque de recruter des policiers au Canada.

Les autres contributions du Canada

Pour prouver son sérieux, le Canada offre aussitôt de mettre sur pied un nouveau contingent recruté d'après ces critères. Il crée le Canadian Yeomanry, une unité d'un peu moins de 600 hommes, réclamée le 25 novembre 1901 par la Grande-Bretagne et qui recevra plus tard le nom de 2nd Regiment Canadian Mounted Rifles ; comme le veut la coutume, à son arrivée en Afrique du Sud, elle ne répondra à aucune autorité canadienne.

Le 2nd Regiment Canadian Mounted Rifles sert pendant trois mois, au cours desquels il se distingue par la qualité de ses reconnaissances. On le retrouve dans le sud-ouest du Transvaal et participant aux dernières poussées d'invasion de ce pays jusqu'à Vrybierg, à l'ouest. Quatre de ses soldats s'illustrent à Honing Sprint, en tenant 50 Boers en échec, mais avant qu'ils ne soient secourus, deux perdent la vie et deux autres sont blessés. Tous les quatre, écrit le général Hutton, pourtant avare de compliments pour ses Canadiens, « étaient de Pincher Creek... Au pied des Rocheuses, région bien connue pour l'excellence, l'audace et la hardiesse de ses cavaliers ».

Citons d'autres aspects de la contribution canadienne. Environ 2 000 hommes organisés en quatre régiments de carabiniers montés arrivent en Afrique du Sud après le 31 mai 1902 et la fin des hostilités. Pour eux, c'est l'occasion d'un aller-retour sans combat. Par ailleurs, 64 hommes formant un hôpital canadien de campagne desserviront certaines troupes britanniques. Les Canadiens fourniront aussi 16 infirmières. Avec cet engagement en Afrique du Sud, le moment est jugé propice à la création du Service canadien des soins infirmiers. L'effort du Canada s'étend jusqu'à l'envoi de 5 commis de poste, de 23 artisans (cordonniers et forgerons, par exemple) et d'environ 300 Canadiens qui rejoignent des troupes irrégulières britanniques, soit directement, soit à la fin d'un contrat avec l'unité qui les a conduits en Afrique du Sud.

Plus de 100 autres Canadiens se retrouvent au sein des troupes régulières britanniques, sans compter la centaine de diplômés du Royal Military College qui ont reçu une commission britannique. Parmi ceux-ci, le lieutenant-colonel Édouard Percy Girouard, le major H.G. Joly de Lotbinière, des Royal Engineers, et Philippe-Henri Duperron Casgrain, l'adjudant général adjoint au quartier général de l'armée britannique en Afrique du Sud. Certains, tels les Howard's Canadian Scouts, sont restés légendaires. Howard est un Américain arrivé au Canada en 1885, où il a enseigné le fonctionnement de la mitrailleuse Gatling. Devenu sujet britannique, il s'est porté volontaire pour l'Afrique du Sud. À l'expiration de son contrat, il a offert une unité d'environ 125 aventuriers d'origine canadienne recrutés parmi les gens en fin de contrat. Ces éclaireurs, acceptés par les Britanniques, seront de toutes les actions audacieuses, au prix de pertes énormes toutefois.

Pour s'ajuster à la guerre de raids qui, vers la seconde moitié de 1900, caractérise les combats en Afrique du Sud, les Forces britanniques s'appuient fréquemment sur de petits groupes d'hommes à cheval. Chaque fois que la Grande-Bretagne sollicite le recrutement de gendarmes à cheval auxquels elle veut confier le maintien de la paix dans divers secteurs du pays, le Canada acquiesce. Plus de 1 000 hommes sont donc engagés pour une période de trois ans, pour être ensuite réunis dans 12 escadrons de la gendarmerie sud-africaine. Certaines de ces recrues ont fait partie des contingents canadiens précédents et reprennent du service pour la Grande-Bretagne à la fin de leur contrat initial. De toute façon, ils présentent tous une excellente condition physique et savent monter à cheval lors de l'enrôlement.

Le bilan. L’opignion des Canadsiens à l’égard de l’Armée britannique

Rudyard Kipling et J.H.M. Abbott (dans Tommy Cornstalk) feront du Canadien le champion du pillage et du vol de chevaux (les Canadiens appellent ça, entre eux, le sens de l'initiative, un don particulièrement utile face aux carences du système britannique de logistique et de remontes). Les chefs militaires britanniques, pour leur part, de Redvers Buller à Smith-Dorrien n'ont que de bons mots pour les braves et vaillants Canadiens. Hutton, qui ne se contredit pas facilement, est plus réservé. À son avis, les Canadiens ont bien réussi grâce à des chefs ayant du panache (lui-même, sans doute) et parce qu'ils ont servi auprès d'unités de la cavalerie professionnelle britannique. D'ailleurs, ajoute-t-il, il est impossible à des cavaliers de la milice de s'élever au niveau des troupes régulières.

Les Canadiens ont, eux aussi, une opinion sur leurs grands frères anglais. Le lieutenant-colonel S.B. Steele, par exemple, réprouve l'absence d'initiatives : sans ordres, les Britanniques ne bougent pas, laissant parfois passer de belles occasions. À mesure que son séjour se prolonge, Steele est plus critique à l'égard des généraux britanniques, de leurs tactiques et, surtout, de certains de leurs ordres qui créent des problèmes et épuisent inutilement les hommes. Il fournit l'exemple du choix de bivouacs installés juste sous les canons de petits groupes de Boers, qui entourent bientôt d'obus les feux de camp. Alors seulement, se décide-t-on à déménager. On marche souvent sans s'assurer des hauteurs qui, aussitôt, sont contrôlées par des ennemis. Pour les déloger, il faut livrer une bataille inutile. Les témoignages fourmillent d'exemples de ce genre. Dans une situation où des troupes impériales passent la nuit dans une dépression, Sam Hughes sera réveillé par une sentinelle qui a repéré des Boers dévalant la pente et prêts à ajuster leur tir sur les soldats anglais. Hughes et son groupe, qui sont sur les hauteurs et n'ont pas été détectés, prennent dans une souricière ces Boers qui s'évaderont dans la nuit. Le futur ministre de la Défense du Canada ne ménagera pas ses commentaires à ce propos et il ne pardonnera jamais aux Britanniques une erreur encore plus grande, celle de ne pas l'avoir décoré pour son action.

D'autres aspects de la coopération impériale sont déstabilisants pour plusieurs Canadiens. Comme les troupes sont fréquemment subdivisées en groupuscules, il arrive que des Canadiens fassent l'objet de mesures disciplinaires de la part des Britanniques sans qu'un officier canadien en soit avisé. Ainsi, le lieutenant-colonel Lessard apprendra-t-il que deux de ses hommes sont passés en cour martiale sous l'accusation d'avoir tenté de revendre à des Boers des armes qu'ils leur avaient arrachées. Quand Lessard a vent de l'affaire, il apprend du même coup que ses deux soldats avaient été entraînés dans leur forfait par un sergent britannique.

Le nationalisme en pleine croissance

Retenons les conclusions suivantes sur la participation du Canada à la guerre d'Afrique du Sud : elle a provoqué la socio-politique dans notre pays ; les hommes qui y ont participé en sont revenus avec le sentiment d'être plus canadiens qu'ils ne l'étaient avant leur départ ; la réputation du professionnalisme militaire britannique, tant vanté par les officiers anglais servant au Canada, a été fortement érodée. La différence évidente existant entre Canadiens et Britanniques n'a pas échappé aux quelques milliers d'hommes et de femmes qui se sont rendus en Afrique du Sud. L'eau et la nourriture, distribuées d'après la logistique anglaise, leur ont souvent manqué. Dans les hôpitaux militaires, malades et blessés étaient davantage soignés en fonction de leur grade plutôt que de leurs besoins. La réponse canadienne à ces constatations n'aura pas nécessairement que des effets positifs. Ainsi, des choix « nationaux » seront faits par la suite et coûteront cher.

Au plan sociologique, on verra s'accentuer la tendance des Canadiens à vouloir servir sous les ordres de leurs officiers, ce qui favorisera le maintien de liens entre ces derniers et les hommes politiques. D'autant plus que, sur le terrain, les commandants canadiens en opération risquent d'avoir comme chefs directs des Britanniques. La subdivision de la loyauté est porteuse de nombreuses difficultés qui s'étaleront jusqu'à la fin réelle du régime néo-colonial sous lequel les militaires du Canada évolueront durant la première moitié du XXe siècle.

Ainsi, contrairement à ce que plusieurs ont d'abord cru, la centralisation impériale ne progresse pas entre 1899 et 1902 et, à bien des égards, le nationalisme canadien est stimulé par l'expérience. Cela ne signifie pas que les débats entre nationalistes et impérialistes soit terminé, d'autant plus que la Ligue nationaliste de Bourassa trouve son origine dans cette guerre.

Plus de 8 000 hommes et femmes, incluant le bataillon d'Halifax, ont directement participé à l'effort de guerre canadien en Afrique du Sud. Au moins 270 d'entre eux sont morts, soit au combat (89), soit de maladie (181), et 252 ont subi des blessures légères ou graves, comme la perte d'un membre. À la suite du conflit, 16 veuves, 24 orphelins et 72 personnes à charge des disparus ont sollicité la contribution du Fonds patriotique (Patriotic Fund). De plus, cet organisme a reçu 712 demandes d'hommes dont le gagne-pain avait été réduit à cause des blessures subies ou des maladies contractées là-bas : 612 d'entre eux recevront une compensation en argent. Il faut souligner que la maladie a été un ennemi plus efficace que les Boers eux-mêmes, car, même si la fièvre entérique ne tuait pas toujours, elle affaiblissait le corps et l'âme de ceux qui en étaient atteints.

À leur retour, la plupart de ces hommes portaient le souvenir de l'horreur de leurs combats, de la maladie, de la fatigue, des privations, de la monotonie et de la discipline. Ceux du premier contingent ajoutèrent à ce souvenir l'inexpérience, la confusion et la désorganisation des premières semaines alors qu'ils durent participer à pied à une campagne très mobile et négligemment dirigée par le haut commandement. Longtemps après, leur mémoire substituera à ces images troublantes celles d'aventures faites d'endurance, de courage et d'éternelles amitiés forgées sur le théâtre des combats. Les quatre Croix de Victoria décernées à des Canadiens ont récompensé la valeur des efforts de tous les participants.

La vie militaire canadienne après l’Afrique du Sud. Les leçons militaires de la guerre

Les leçons apprises en Afrique du Sud vont être utiles et l'expérience va raviver l'intérêt des Canadiens pour leur milice et la fierté de plusieurs pour leur armée. Quant au Canada, il se détournera du concept de défense territoriale pour s'engager progressivement dans les affaires mondiales.

Rien ne laissait présager que le conflit pouvait être le prélude à la participation du Canada à une guerre européenne, mais, à certains égards, il l'avait été, y compris au chapitre de l'opposition entre Canadiens français et Canadiens anglais. En 1914-1918, les chefs, leurs arguments et les tactiques politiques seront très semblables à ceux de 1899-1902.

Les principales déficiences observées dans la Milice canadienne pendant cette guerre touchaient la planification et l'intendance, notamment le remplacement, dans les unités, des hommes perdus ou en fin de contrat. Il y avait aussi les services de santé improvisés. Certains de ces aspects ont été corrigés à compter de 1899, avec la création du Service de santé de la milice puis, en 1904, avec la naissance du Corps de santé de l'armée canadienne. En 1903, le Corps du génie royal canadien apparaît sous l'égide d'un ancien élève-officier du RMC, le lieutenant-colonel Paul Weatherbe. Puis, la même année, sont successivement créés le Service de l'intendance, le Corps canadien des magasins militaires, puis celui des guides et des transmissions. Le Corps des commis militaires d'état-major naît en 1905 et celui de la Trésorerie de l'armée canadienne, en 1906, bien qu'il n'entre officiellement en opération que le ler juillet 1907, avec 33 membres, tous grades confondus. En 1913, dans diverses unités du pays, le Corps-école d'officiers canadiens fait ses premiers pas.

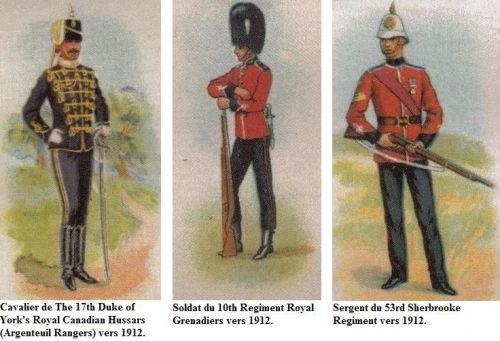

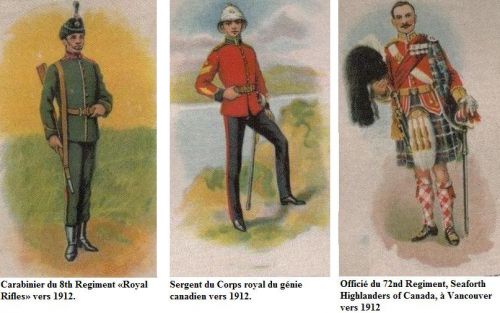

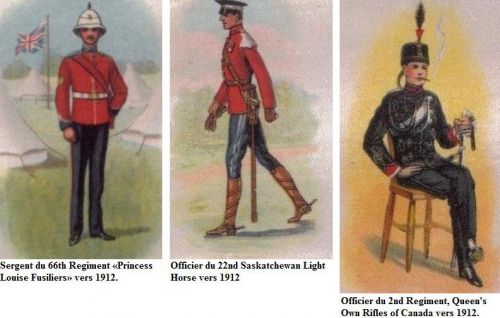

Pendant cette période, les budgets croissent, ainsi que le nombre maximal des miliciens volontaires et la solde par jour de camp. On achète aussi d'immenses terrains pour l'entraînement, dont celui de Petawawa, où les exercices de formation reprennent. Dès 1899, on s'est procuré de nouveaux fusils et canons. Les normes d'instruction et celles à la base des promotions des officiers sont revues alors que l'on adopte des uniformes de campagne plus pratiques.

Le conseil de la milice. La mainmise impériale est rompue

Batterie de Belmont à Fort Rodd Hill, Colombie-Britannique. Construit en 1898-1900 afin de protéger la base de la Marine Royale sur le Pacifique, la réplique de cette batterie a été reconstruite de façon identique pour la Deuxième guerre mondiale.

Après 1902, le mouvement s'accélère pour faire de la Milice un bras du gouvernement fédéral de plus en plus canadien. Déjà, en janvier 1900, le ministre responsable, Frederick Borden, a pu faire adopter l'idée d'un corps, qu'il qualifie de provisoire, de plus de 1 000 hommes, soit un bataillon de huit compagnies, le 3rd (Special Service Battalion) Royal Canadian Regiment of Infantry, pour relever la garnison britannique d'Halifax, dont on a besoin en Afrique du Sud. Mais, en 1905 et 1906, les garnisons britanniques d'Halifax et d'Esquimalt sont remplacées définitivement par des Canadiens. Ainsi, le plafond de la force permanente passe-t-il d'abord de 1 000 à 2 000 hommes, pour atteindre 4 000, avant 1914. En 1904 encore, le Conseil de la milice est créé et le commandement de la Milice est confié à des Canadiens. C'est le signal de la disparition de la préséance des officiers britanniques sur les Canadiens de même grade. La confiance des Canadiens en leurs talents et aptitudes en matière militaire les incitera à choisir un fusil différent de celui des troupes impériales et un uniforme quelque peu distinct.

La remise en question du commandement de la milice

Dans la plupart des pays du globe, les relations des civils et des militaires sont au centre de difficultés. Au Canada, en particulier depuis les débuts de la Confédération, cette coexistence a été exacerbée par la présence de Britanniques à la tête du système de défense. Un exemple de cela est l'intervention de Hutton, s'immisçant dans le processus politique pour pousser le Canada à s'impliquer dans la guerre de l'Afrique du Sud. Pendant son séjour au Canada, Hutton avait également suggéré certaines mesures qui auraient réduit les pouvoirs du sous-ministre et des autorités civiles en général. Ces propositions qui lui auraient permis notamment de s'adresser directement au Ministre sans passer par le sous-ministre ont été accueillies avec d'autant plus de réserve que Hutton manquait souvent de tact. On savait qu'il sélectionnait les officiers à envoyer en cours et qu'il intervenait dans les contrats de remonte et dans plusieurs secteurs où ministre et patronage régnaient généralement sans partage. L'officier général commandant n'a pas hésité à souligner ouvertement les défauts et les faiblesses de la Milice. Au fil de ces tracasseries, ses relations avec Frederick Borden se sont tendues au point d'éclater sur la question du plan de Hutton pour la mobilisation de la Milice en faveur de l'Afrique du Sud.

Le fait que Laurier en soit venu à appliquer, à quelques détails près, la proposition de Hutton, n'a pas atténué la rancœur que le premier ministre et Borden ont continué de nourrir contre l'officier général commandant. Lorsque Hutton formera une commission chargée d'acheter les chevaux destinés au deuxième contingent, Laurier exigera son rappel. Lord Minto tentera bien de protéger Hutton, mais il s'inclinera bientôt devant l'insistance de Laurier. Hutton n'a jamais semblé comprendre - et il n'a pas été le seul dans ce cas - qu'il était le conseiller de son ministre et du gouvernement en affaires militaires. Il s'est comporté en commandant de milice, presque complètement indépendant de toute politique.

Les demandes exprimées en Chambre pour que l'officier général commandant soit un Canadien seront plus nombreuses et plus fermes. De 1900 à 1902, le major général britannique R.H. O'Grady Haly occupe cette charge avec toute la diplomatie requise dans les circonstances et implante certaines des réformes suggérées par Hutton. En 1902, il est remplacé par le major général comte de Dundonald, un cavalier dont la renommée s'est construite en Afrique du Sud grâce à son panache, à son audace, à sa jovialité et à sa modestie. Les amis de Dundonald lui ont conseillé de refuser ce poste devenu de plus en plus malsain pour ses occupants. Finalement, malgré des réticences évidentes, il accepte. À Londres, on le prépare à éviter les impairs. En arrivant au Canada, il prend bien en main le système de défense considéré comme un mal nécessaire par les politiciens locaux.

Le plan de Lord Dundonald

Son analyse de la situation l'amène à proposer une force de première ligne de 100 000 hommes fondée en réalité sur une milice de 40 000 à 50 000 hommes prêts à réagir en cas de menace contre le territoire national. La deuxième ligne de défense reposerait sur les épaules de 100 000 autres hommes qui pourraient être enrôlés et entraînés rapidement par des cadres qui seraient en supplément dans les unités de temps de paix. D'où l'acquisition des grands camps d'entraînement signalée plus tôt. Il désire également rééquilibrer les armes et mettre sur pied les services nécessaires, toutes réformes qu'on lui permet d'entreprendre. C'est lui qui propose les commandements régionaux existant toujours dans l'armée de terre malgré des modifications et une éclipse d'une vingtaine d'années. Bien sûr, le sérieux qu'il met dans son travail entraîne des coûts. Si son plan est accepté, il exigera des dépenses initiales de 12 à 13 millions de dollars et un investissement annuel de 5 millions de dollars pour son maintien. Le tollé soulevé dans la presse, n'empêche pas le ministre d'implanter certaines des propositions tout en cachant l'ensemble à la population. Deux des recommandations ne verront pas le jour : le passage obligatoire de tous les jeunes garçons dans les corps de cadets et l'enrôlement d'un surplus d'officiers et de soldats, mesure qui aurait doublé les effectifs de la Milice en cas d'urgence.

Entre 1902 et 1904, la Milice est tout de même soumise à une vaste réorganisation qui a été amorcée par les prédécesseurs de Dundonald. On assiste donc à la naissance d'un Service du renseignement, d'un Bureau central des dossiers et à la construction d'arsenaux et de salles de tir. La Loi des pensions de la Milice vient soutenir la Force permanente qui accueille de plus en plus de diplômés du RMC.

La suprémathie du Canada sur la milice

Depuis Wolseley, Dundonald est le premier à soulever l'enthousiasme des miliciens. Mais, très tôt, le courant passe mal entre lui et Frederick Borden. Dundonald a adopté l'une des habitudes de Hutton, soit celle de parler en public de la Milice et de ses difficultés. Même si son grand rapport de 1902 n'a pas été rendu public, il a été largement entériné, alors que celui de 1903 a été remanié par le ministre. Dundonald s'irrite des retards, en particulier de ceux qui touchent la création du camp central, et des interventions continuelles du politique dans son univers.

Dundonald, qui cultive des relations avec l'opposition conservatrice, termine lamentablement sa carrière sur une affaire de patronage. En juin 1904, il a été choqué par l'initiative du ministre par intérim, Sidney Fisher, qui a rayé le nom d'un Conservateur que Dundonald désignait pour le commandement d'un nouveau régiment des Cantons de l'Est. Le major général proteste publiquement et, le 14 juin, un décret du Conseil le démet de ses fonctions. Avant de quitter le pays, il profite de la campagne électorale pour monter sur toutes les tribunes où on l'invite et se livrer à une attaque en règle du gouvernement libéral sortant. Ces activités ne nuiront pas à l'équipe de Wilfrid Laurier qui est réélue, mais elles ont permis au public de comprendre que Dundonald a sans doute eu raison dans l'affaire qui a conduit à son renvoi.

Mieux que jamais, le contexte se prête à la réforme qui est en gestation depuis des années, réforme qui confierait au ministre canadien de la Milice et de la Défense, plutôt qu'à l'officier général commandant, le rôle de conseiller du gouvernement en affaires militaires. Borden, qui a déjà mis en branle une révision de la Loi de la Milice, la fait voter et elle entre en vigueur au mois de novembre 1904. Un décret du Cabinet établit aussitôt le Conseil de la Milice (semblable au Conseil de l'Armée britannique) où siègent le ministre, son sous-ministre, le comptable du ministère ainsi que le chef de l'état-major général, l'adjudant général, le quartier-maître général et le maître général de l'artillerie. Moins puissant que l'officier général commandant, le Conseil aura néanmoins plus d'influence. Le ministre en est le chef incontesté. Il peut faire le tri des sujets à débattre et il est mieux informé des besoins de son ministère. Quant aux militaires, ils sont enfin sensibilisés aux problèmes du ministre. Le premier chef d'état-major, le brigadier général PH. N. Blake, est britannique d'origine. D'autres suivront dans cette foulée, mais, très rapidement, la fonction sera dévolue à des Canadiens de souche.

Le Canada et le lien impérial. La contribution du Canada àl’empire

Face à la montée de l'Allemagne en Europe, l'Angleterre est amenée a concentrer plus d'efforts autour du centre de son Empire. Les défaites initiales qu'elle a subies en Afrique du Sud ont ramené à de plus justes proportions l'admiration que lui vouaient ses colonies. Il y a eu des réformes à Londres comme ailleurs aux confins de l'Empire. On rappelle la marine britannique dans les eaux européennes et le Canada accepte de prendre à sa charge la défense d'Halifax (1er juillet 1905). Il fait de même pour Esquimalt en 1906, ne serait-ce que pour assurer les approvisionnements de la Royal Navy lorsqu'elle se déplace. Halifax devient canadienne dès 1906, alors qu'Esquimalt ne le sera qu'en 1910. Les décrets du Cabinet britannique autorisant officiellement ce transfert d'autorité ne seront signés qu'en octobre 1910 et en mai 1911.

Malgré l'augmentation de la solde de base de 40 ¢ à 50 ¢ par jour, les Canadiens sont peu portés à s'enrôler dans la force élargie à 4 000 hommes. Au début, plusieurs des Britanniques ayant terminé leur contrat au Canada feront partie des nouvelles troupes de garnisons canadiennes d'Halifax et d'Esquimalt, mais leur nombre est inférieur aux besoins. En 1908, seulement 2 730 des 4 000 postes de l'armée permanente sont remplis.

Plus que jamais, la Grande-Bretagne a besoin d'alliés. L'entente cordiale avec la France est un exemple de ce qu'elle recherche pour faire face à l'Allemagne. Un rapprochement sensible avec les colonies est aussi au programme. En 1902, lors de la Conférence coloniale de Londres, Joseph Chamberlain demande aux dominions d'assigner une partie de leurs troupes à une réserve impériale spéciale qui serait placée sous les ordres du gouvernement anglais pour servir n'importe où dans le monde. Le Canada, comme l'Australie, refuse d'être dessaisi de son autorité. Peu diplomates, les Britanniques reprochent au Canada la faiblesse de sa défense et de sa participation à l'effort commun.

Ce refus n'empêchera pas l'Angleterre de revenir à la charge, cinq ans plus tard, avec une idée différente qui, avec un gouvernement libéral moins centralisateur et sans Chamberlain dans la politique coloniale, cherche à uniformiser, autant que possible, les forces armées de l'Empire sur lesquelles régnerait un état-major général impérial. Il n'y aurait, cependant, qu'une seule marine sous un commandement unique et l'uniformisation proprement dite viserait précisément l'entraînement, l'organisation, l'équipement, l'approvisionnement et les munitions.

Les gouvernements présents à cette conférence de 1907 adoptent une résolution peu engageante, favorisant la création de l'état-major impérial qui, sans se mêler des questions nationales, conseillera les gouvernements de l'Empire « qui le demandent, en matière de formation, d'instruction et d'organisation pour la guerre des forces militaires de la Couronne ». Cet organisme recueillera les renseignements qu'il rediffusera aux divers gouvernements en plus de préparer les plans de défense fondés sur un principe commun. Le chef de l'état-major impérial, à Londres, dirigera l'état-major central. Ce début d'alliance formelle à l'intérieur de l'Empire ressemble de près aux engagements que prendra le Canada, à compter de 1950, au sein de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

Les concepts de la défense de l’Empire

En 1909, une conférence spéciale sur la défense de l'Empire traite de problèmes navals et militaires ayant pour principe de base l'uniformisation. Dans la mesure du possible, cette uniformité doit aller de la composition des unités jusqu'aux armes utilisées, en passant par leur transport. D'une part, on trouve une autonomie canadienne totale et, d'autre part, l'intégration rapide et facile de nos forces si elles devaient se porter à la défense de l'Angleterre.

Moins évidente qu'au tournant du siècle, la centralisation impériale est pourtant en voie de réalisation. Après la réunion de 1909, des officiers britanniques vient au Canada pour participer aux travaux de la section canadienne de l'état-major général dont la création a été approuvée en 1907. Des officiers canadiens vont en Grande-Bretagne se familiariser avec les méthodes anglaises. Des plans de mobilisation sont préparés, soit pour défendre le Canada, soit pour envoyer un corps expéditionnaire outre-mer, à la rescousse de Londres. Ni la résistance de Laurier à toute centralisation, ni les cris sans grande suite en vue d'une fédération impériale n'empêcheront cette tranquille intégration qui conduit à une seule école de pensée. Malgré les avantages de ce développement, les éléments qui risquent de priver le soldat canadien de son caractère distinctif sont déjà en place. Plutôt que de se préparer à défendre son pays, en faisant des manœuvres d'hiver, par exemple, le milicien canadien s'exerce à devenir aussi anglais que possible.

La conférence impériale de 1911 se réunit autour du couronnement d'un roi. Reléguées au second rang, les discussions militaires se concentrent sur des détails découlant de l'implantation des décisions de 1907 et, surtout, de 1909. À compter de 1912, l'état-major général impérial intègre des officiers canadiens et australiens au sein de sa section des dominions, une initiative qui engage le Canada plus à fond dans la défense de l'Empire britannique. En 1914, sans en être pleinement conscient, le Canada est prêt à fournir un effort qui dépassera de loin les vues des plus ardents impérialistes. D'un côté, il marche vers une plus grande autonomie, de l'autre, les différentes conférences coloniales ou impériales, qui ont eu lieu depuis 1902, ont contribué au resserrement anglo-canadien.

La loi navale. Les origines du Naval Bill de 1910

De nombreux Canadiens croient que la Loi navale est brusquement apparue en 1909-1910. En fait, les principes de la défense maritime du Canada figuraient déjà dans la première Loi de la Milice, en 1868, au moment où George Étienne Cartier en était le ministre en titre. Cet embryon de défense navale n'a abouti qu'à la construction de quelques chaloupes canonnières et de cotres pour la défense des Grands Lacs et de nos côtes ainsi que pour la protection de nos pêcheries. Notre véritable force navale est britannique. Après 1871, il n'existe guère de problèmes importants avec notre seul voisin et le gouvernement canadien laisse rapidement à l'abandon ses minces efforts navals, certains ayant été consentis avant la Confédération par des colonies comme la Nouvelle-Écosse. Dès 1867, faute de moyens et à la suite du décès de B. Weir, son créateur et protecteur, la brigade navale néo-écossaise se détériore. Au Québec, les compagnies navales créées en 1868 à Bonaventure et New-Carlisle, et celle de Carleton, après 1869, sont peu équipées et sont perçues comme des anomalies par les responsables de la Milice. Moins d'une décennie plus tard, elles auront disparu ainsi que celle de Bonaventure qui est démantelée en 1878. Quant à la police des pêches sur la face atlantique, supervisée par l'Angleterre, son utilité est remise en question après la ratification par le Congrès américain du traité de Washington en 1873.

En 1871, avec l'entrée de la Colombie-Britannique dans la Confédération, Peter Mitchell, ministre de la Marine et des Pêches, et Hector Langevin, ministre des Travaux publics, suggèrent que le Canada défraye les coûts liés au maintien du navire armé britannique rattaché à Esquimalt depuis des années. La suggestion des deux ministres est écartée sitôt que le Canada cesse d'être hanté par la perspective de raids fenians.

En 1886, des zones de pêche entre le Canada et les États-Unis sont à nouveau contestées. La Grande-Bretagne, voulant éviter les problèmes diplomatiques qu'entraînerait une intervention de la Royal Navy auprès de pêcheurs américains fautifs, rétablit un Service canadien de protection des pêches. L'organisme civil canadien a des responsabilités limitées, affirmant principalement la présence et le bon droit du Canada, tout en évitant les confrontations directes avec les États-Unis. En 1892, le pays renforce le Service avec trois navires : un sur les Grands Lacs, un dans la baie de Fundy et un dans le Bas-Saint-Laurent. Ses membres portent un uniforme presque identique à celui des marins britanniques. Les navires, qui arborent le White Ensign avec les armes canadiennes, sont commandés par des officiers britanniques. La vraie force navale reste toujours l'escadre britannique d'Amérique du Nord et des Antilles occidentales, basée à Halifax.

Les craintes navales de 1870

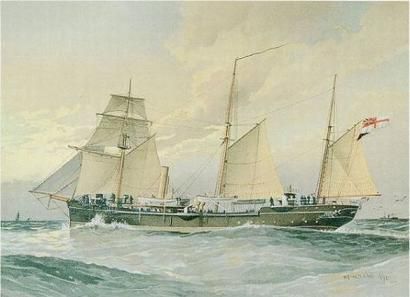

HMS Thrush en 1892. Le HMS Thrush (lancé 1889) était une cannonière de la Marine royale. Elle est le modèle typique des navires de patrouille britannique basé à Halifax et à Esquimalt au cours des années 1870 et 1880. Le Thrush était un membre de la classe « Goldfinch » qui pouvait déplacer 818 tonnes métrique (805 tonnes), armé de six canons de 4 pouces (10.2 cm) et équipé du genre d'une goélette à trois mâts au surplus de ses turbines à vapeur. HRH prince George (plus tard, roi George V) était le commandant du navire en 1891 alors qu'il était stationné à Halifax (stationné antérieurement en Amérique du Nord et aux Antilles).

Entre-temps, un vent de panique souffle. En 1878, un vapeur russe, le Cimbria, avec à son bord 60 officiers et 600 hommes, accoste à Ellsworth, dans le Maine. Plusieurs croient que sa mission consiste à acheter aux Américains de petits vapeurs rapides qui pourraient s'attaquer au commerce britannique. La crise appréhendée n'a pas lieu mais le major général Edward Selby Smyth continue de croire qu'en cas de guerre anglo-russe, les armes et les canons qui sont peut-être à bord du Cimbria pourraient servir aussi bien à terre qu'en mer. C'est en fonction d'une telle éventualité que, dans une lettre adressée à son ministre le 3 mai 1878, il propose de former une petite armada de vapeurs dans le golfe du Saint-Laurent.

En février 1879, l'alarme est chose du passé. Smyth penche en faveur d'une réserve navale dont l'entraînement reposerait sur un ou deux vieux navires anglais qui, même amarrés, permettraient aux nombreux marins canadiens inactifs l'hiver de s'entraîner, et à la milice navale de l'intérieur des terres d'y venir l'été.

L'Amirauté britannique n'exprime d'abord aucun intérêt puis, en 1880, dans une de ses volte-face auxquelles les Canadiens devront s'habituer, elle se montre disposée à céder au Canada le Charybes, un navire juste bon pour ce que les Canadiens veulent en faire. Mais le gouvernement canadien a déjà d'autres préoccupations et confie le Charybes au ministère de la Marine qui le retape en y investissant plus de 20 000 $. Ensuite, ne sachant trop comment en disposer, on le remorque à Halifax où il est confié à l'Amirauté. Ce fiasco entraînera la mise à l'écart de la force navale durant un bon moment.

Si le Canada se cherche en matière de défense navale, il n'est guère plus avancé quant à sa perspective générale des affaires maritimes. En 1868, un ministère de la Marine et des Pêches a été créé. En 1884, il est scindé en deux ministères distincts et, en 1892, on reconstitue un seul ministère comme il était au moment de sa création. Il sera redivisé en 1930 puis, en 1936, la Marine sera transférée au ministère des Transports. En 1995, la section Marine, des Transports, passera au ministère des Pêches et Océans.

Cette indécision ne nuira pas aux projets de création d'une marine militaire canadienne qui continuent de germer jusqu'à la fin du XIXe siècle. Presque tous ces projets reposent sur des données qui sont encore valables en 1995 (dont l'immensité des côtes canadiennes) ou qui resteront importantes durant des décennies, parfois même jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Au cours des années 1880, les craintes s'expriment à peu près comme suit. Faute de batteries navales ou de navires, les côtes canadiennes sont laissées sans défenses. L'escadre britannique la plus proche s'occupe aussi des Bermudes et, en cas de guerre en Europe, elle serait aussitôt rappelée.

Des rivages sans défense

Le port de Halifax, vu de la Citadelle vers 1875. Bien que l'Angleterre ait retirée ces troupes du Canada en 1871, elle a maintenue ses deux bases navales: Esquimalt en Colombie-Britannique, et de façon plus importante à Halifax. Halifax devenait le domicile d'un bataillon d'infanterie britannique et quelques batteries du Royal Regiment of Artillery jusqu'en 1905. Dans cette photo, l'on voit les artilleurs à côté de leur arme chargeurs à muselière de canon (au surnom de « bottle gun » par la forme du canon) à la citadelle d'Halifax.

Dans ces conditions, un Canada qui voudrait s'armer en vitesse verrait ses contrats d'armement entrer en compétition avec ceux de la Marine britannique. Cette marine, la plus puissante du monde, est tout de même moins dominante en cette fin de XIXe siècle qu'elle ne l'était un demi-siècle auparavant. Le Canada pourrait même être menacé par un petit navire postal armé qui, en lançant une attaque contre le commerce maritime, pourrait causer d'importants dommages, le pays ne disposant d'aucun moyen pour le poursuivre et le détruire.

Parmi les projets soumis pour parer à de telles éventualités, citons ceux de Colin Campbell et d'Andrew Gordon. Le premier vise à créer une réserve navale formée de marins de la pêche hauturière. Ces hommes disposeraient des meilleurs navires de pêche armés de canons de la Royal Navy et ils seraient instruits par des Britanniques prêtés au Canada et invités à s'y installer. Coût approximatif de l'opération : 150 000 $. De son côté, entre 1888 et 1891, Gordon soumettra plusieurs propositions à l'honorable Charles Tupper. Celle de 1888 repose principalement sur de meilleures batteries côtières, sur l'acquisition de torpilles pour défendre les ports et de navires de moyen tonnage. En 1891, Gordon préconise à son tour le recours aux nombreux marins canadiens pour former une réserve navale. Dans la perspective d'un conflit armé, ces miliciens seraient intégrés aux hommes de la Marine impériale. Il veut tout de même pouvoir compter sur deux navires de moyen tonnage construit en Grande-Bretagne, dont l'un servirait dans les zones de pêche et l'autre à l'instruction.

Malgré l'intérêt exprimé par plusieurs personnalités, ces projets n'aboutissent pas. Cela s'explique par la présence de la Royal Navy et par le fait que la Milice terrestre canadienne accapare le peu de fonds réservés à la défense du Canada. Somme toute, à l'approche du XXe siècle, l'éventualité d'un Canada menacé est d'autant plus improbable que la navigation à la vapeur et son pendant, le blindage des navires de guerre, ont accentué la dépendance des forces navales aux ressources et à l'approvisionnement en combustible. Par conséquent, ce phénomène freine l'ardeur des ennemis de la Grande-Bretagne qui, contrairement à celle-ci, n'ont pas de bases partout dans le monde. Or, les bases en sol canadien sont accessibles aux Britanniques, éloignées des pays européens et à peu près invulnérables, sauf si l'attaque était menée à partir des États-Unis, ce qui est de moins en moins probable. Quant aux navires en bois ou à voile, ils seraient arrêtés par des batteries d'artillerie côtière, dont le nombre augmente lentement sur les côtes canadiennes vers la fin du XIXe siècle.

La ligue navale du Canada

En 1895, les pressions s'accentuent pourtant. En Grande-Bretagne, la compétition avec l'Allemagne pour le nombre et la qualité de nouveaux navires, dont les fameux cuirassés, extrêmement coûteux à construire, amène le lobby naval à donner naissance à la Navy League, qui veut aider le gouvernement à influencer la population des îles Britanniques pour qu'elle consente aux sacrifices nécessaires au maintien de sa supériorité navale. En fondant des sections dans les colonies, la Navy League espère pousser les gouvernements locaux, y compris celui du Canada, à adhérer à la vision britannique.

La branche no6 de la Navy League est créée à Toronto, en 1895. Le 20 juin 1896, soit trois jours avant la tenue du scrutin fédéral qui portera Wilfrid Laurier au pouvoir, le plan de défense navale de H.S. Wickham, secrétaire d'honneur de cette branche, est publié dans le Globe and Mail. Étant donné les circonstances, cela ne peut guère aller loin, mais la proposition présente quelque intérêt, Wickham avançant l'idée d'une milice navale qui côtoierait la milice terrestre, avec l'équivalent d'un officier général commandant, une force permanente et de réserve, des écoles sur les deux côtes et, enfin, l'adaptation du Service de protection des pêches aux exigences de la défense côtière.

Au mois de décembre de la même année, Wickham soumet une autre idée au gouverneur général et au premier ministre. Il s'agit, cette fois, de fournir des Canadiens à la Royal Naval Reserve, à l'intérieur d'un programme que l'Amirauté a mis sur pied pour aider de petits navires marchands à se transformer en navires de guerre en cas de crise. Cette suggestion ne sera pas acceptée, mais, jusqu'en 1910, Wickham persistera à presser le gouvernement d'agir dans ce domaine.

Comme pour le reste de la vie politico-militaire canadienne, les conférences impériales et coloniales ont un impact sur l'évolution de la défense navale du Canada. Lors des rencontres de 1887, 1894 et 1897, les ministres canadiens ont rejeté toute idée de participer à celle-ci, même si la Royal Navy n'est plus ce qu'elle était 40 ans plus tôt.

La stratégie navale de l’Empire

En 1902, l'Amirauté soutient l'idée d'une marine impériale centralisée, prête à frapper l'adversaire où qu'il se trouve. Cette vue s'oppose aux projets précédents qui visent prioritairement à défendre le Canada et, ce faisant, l'Empire. Le Canada étudie de plus en plus sérieusement le schéma d'une réserve navale d'appui à l'effort anglais. D'autres colonies préfèrent voter des fonds que la Grande-Bretagne consacrera à l'entretien des navires affectés à leur défense. Dans l'un ou l'autre cas, on s'oppose à l'idée d'une marine impériale centralisée et dirigée par Londres. En 1904, au moment de réviser sa Loi de la Milice, le gouvernement canadien prépare une ébauche de loi de Milice navale qui en restera cependant à cet état. Pourtant, les négociations touchant les frontières de l'Alaska se sont terminées au détriment du Canada, notamment parce qu'il était absent de la zone en litige.

Pourquoi une loi de Milice navale ne voit-elle pas le jour à ce moment crucial ? Plusieurs raisons peuvent être invoquées. À cette époque, le gouvernement a l'affaire Dundonald sur les bras et d'influents ministres, dont Clifford Sifton, se font entendre pour exprimer l'opinion que le peuplement de l'Ouest devrait passer avant l'augmentation de la force de protection des pêches. De son côté, le ministère de la Milice et de la Défense, qui doute de l'utilité de défendre les Grands Lacs, préconise le statu quo sur la question des côtes. C'est que le contrôle total de la défense maritime du Canada entraînerait des coûts importants au moment où la prise en main d'Esquimalt et d'Halifax, qui fait augmenter le budget de la défense de 40 pour cent, est déjà annoncée. Enfin, cette question qui semblait pouvoir faire l'unanimité excite les dissensions nationalistes et impérialistes qui viennent de s'affronter sur l'Afrique du Sud.

Le ministère de la Marine et des Pêches acquiert cependant deux petits navires de surveillance armés construits en Grande-Bretagne sur le modèle de torpilleurs. Dès 1905, l'un d'eux, le Canada, participe à des exercices d'ordre militaire avec l'escadre britannique déployée aux Bermudes.

À la conférence coloniale d'avril-mai 1907, l'Amirauté assouplit sa position quant à « une seule marine » : disposée à accepter une certaine participation coloniale, elle exige néanmoins d'en conserver le contrôle total. Durant cette conférence, le Canada, encore une fois accusé de ne pas consacrer assez d'énergie à sa défense navale, dresse un long réquisitoire qui évoque sa contribution, depuis 1871, à l'effort total militaire britannique en Amérique du Nord. Parmi les initiatives dont il voudrait être crédité, il mentionne : la prise en charge de sa défense terrestre et des bases d'Halifax et d'Esquimalt, ainsi que la surveillance de ses pêcheries, depuis 1885. À la fin de ces échanges, les Britanniques admettent que notre pays a contribué de façon substantielle aux affaires navales de la Grande-Bretagne.

En 1907, même si l'on décide de faire certaines réfections au navire Canada, la défense navale ne tient toujours pas beaucoup de place dans les intérêts du pays. Mais, en décembre, la flotte américaine entreprend un tour du monde dont un des buts est d'impressionner le Japon, un allié de la Grande-Bretagne. Même de loin, le Canada se sent à nouveau menacé, de sorte qu'en 1908, il analyse l'état de sa défense navale. L.P. Brodeur, ministre de la Marine et des Pêches, dirige l'étude qui est disponible dès les premières semaines de l'année. Alors qu'à l'intérieur de son ministère, le sous-ministre et le commandant de la Marine prennent une retraite anticipée et que les tensions américano-nippones s'amenuisent, Brodeur désigne Georges Desbarats pour occuper le poste de sous-ministre. Le contre-amiral Charles E. Kingsmill, un Canadien qui a servi avec la Royal Navy, est mis à la disposition de son pays d'origine, à compter du 15 mai 1908. Aux yeux des observateurs avertis, cette nomination surprenante est l'indice qu'après de multiples faux départs, la Milice navale canadienne pourrait bien enfin voir le jour. C'est d'autant plus probable qu'en 1908, on célèbre en grand, en présence de navires français et anglais, le 300e anniversaire de Québec.

Vers une marine canadienne

Au cours de l'automne 1908 et de l'hiver qui suit, alors que l'Australie crée sa milice navale, il est question de doter également le Canada d'un tel instrument, un projet qui n'est toutefois pas débattu lors de l'élection fédérale de 1908 qui reporte les Libéraux de Laurier au pouvoir. Pendant la session de 1909, une résolution des Conservateurs propose que le Canada prenne en charge une partie du fardeau de sa défense navale. Pendant les deux mois au cours desquels les francophones du Parti conservateur s'opposent à ce que cette résolution soit soumise à l'étude parlementaire, Kingsmill réalise le plan d'une milice navale qui, sans être trop ambitieux, suggère la formation d'une école à Halifax où des équipages seraient préparés à servir à bord des navires militaires que le Canada acquerrait au fil des ans.

Rien n'a encore été rendu public quand éclate en Grande-Bretagne ce qu'on a appelé la crise des cuirassés. La Grande-Bretagne, qui domine pourtant toutes les autres marines, vient de constater qu'elle ne pourra plus compter autant d'unités navales que le total de celles qui pourraient être réunies par deux puissances continentales européennes. L'Allemagne progresse vite. Un débat sur ce sujet, lancé à Londres le 16 mars 1909, précède de 13 jours la discussion déjà prévue aux Communes canadiennes sur la résolution du Conservateur George Foster. Les échanges parlementaires débutent donc au Canada à la lumière de la question que les Britanniques sont déjà en train de traiter et qui, au départ, devait rester une affaire interne.

Chez nous, les débats suivent deux axes complémentaires : il faut aider la mère patrie (impérialisme) et, pour ce faire, une marine canadienne serait la bienvenue (sentiment national). Sous les ordres de Brodeur, Kingsmill peaufine donc son plan de milice navale que Brodeur et Borden apportent à Londres, en juillet 1909. Les autorités britanniques organisent à l'improviste une conférence spéciale impériale sur la défense « militaire » et navale. Deux propositions sont avancées au sujet de la marine. La participation coloniale pourrait prendre la forme de contributions financières ou, encore, se concentrer autour de la création de forces navales locales qui pourraient s'ajouter à l'effort de la Marine impériale en temps de guerre. L'Australie, qui a offert de défrayer le coût d'un cuirassé, s'est fait répondre par l'Amirauté que la création d'une marine australienne serait plus acceptable pour la Grande-Bretagne. Or, cette option convient parfaitement au Canada. Cependant, puisqu'il s'agit d'avoir des destroyers et des cuirassés, on ne parle plus d'une milice navale, mais bel et bien d'une marine, d'où la Loi navale du printemps 1910.

La création de la marine Royale du Canada

La Loi navale est claire en ce sens qu'elle permet au gouverneur en conseil de mettre la force navale en service actif en raison de circonstances critiques. Il peut aussi le placer à la disposition de Sa Majesté pour servir dans la Royal Navy. D'où les craintes nationalistes justifiées par une déclaration de Wilfrid Laurier, en plein cœur du débat, à l'effet que, quand la Grande-Bretagne est en guerre, le Canada l'est aussi. En fait, il n'y a pas d'espace pour une politique étrangère canadienne indépendante. Plusieurs des menaces adressées à la Grande-Bretagne, celle du Soudan, en 1884-1885, par exemple, n'en sont absolument pas pour le Canada. D'autre part, les nationalistes, dirigés par Henri Bourassa, qui va fonder Le Devoir en 1910, disent que les États-Unis sont le seul véritable ennemi potentiel du Canada. Or, la Grande-Bretagne est prête, afin d'éviter quelque conflit que ce soit avec ce pays, à tous les accommodements, lesquels ont déjà fait perdre au Canada de vastes territoires lors de litiges avec les Américains « Exception faite d'une agression asiatique qui ne sera possible qu'avec le consentement des États-Unis, nous n'avons à craindre que les guerres que l'Angleterre voudra bien nous faire retomber sur le dos.»

La Loi navale ne fait donc pas l'unanimité. La région de l'Atlantique préconise le statu quo alors que celle du Pacifique serait favorable à une aide monétaire à l'Amirauté. L'Ontario, toutefois, soutient Laurier. La loi est aussi attaquée pour son coût trop élevé, que les nationalistes estiment à 20 millions de dollars. Pour leur part, les impérialistes soutiennent qu'un déboursé annuel d'environ 18 millions de dollars est excessif par rapport à ce que le Canada obtient en contrepartie. Il serait donc plus utile de donner ces 18 millions à la Grande-Bretagne qui en retirerait plus que deux vieux navires inutiles et quelques centaines de marins. Cette solution est d'ailleurs celle que préfèrent désormais les Britanniques. Cela dit, le gouvernement maintient le cap qu'il a choisi et tout est fait, durant l'été 1910, avant que les deux croiseurs soient officiellement remis au Canada (21 octobre 1910), pour que ceux-ci et leurs équipages puissent être intégrés à la Royal Navy en cas de nécessité.

Les conséquences du Naval Bill

À l'été 1911, Laurier déclenche une élection qui doit avoir lieu le 21 septembre. Le mécontentement à propos du soutien à la Grande-Bretagne et de la forme qu'il doit prendre est généralisé. La Loi navale devient un enjeu, quoique mineur, de la campagne électorale que les Libéraux perdent au profit des Conservateurs. Ces derniers, qui l'ont pourtant appuyée, rejettent maintenant son application. En arrivant au pouvoir, ils suspendent la construction des nouveaux navires ainsi que l'instruction des marins, tout en permettant au Rainbow de poursuivre ses patrouilles de pêche.

En juillet 1912, le premier ministre conservateur Robert Borden assiste en Grande-Bretagne à une revue navale formée de 315 navires. On ne manque pas de lui noter que les colonies, à l'exception du Canada, participent à cette démonstration de puissance. Après discussion avec Winston Churchill, premier lord de l'Amirauté depuis octobre 1911, Borden revient au Canada. En décembre 1912, son gouvernement dépose un projet de loi qui autorise le pays à verser jusqu'à 35 millions de dollars à la Grande-Bretagne pour aider sa marine. C'est un autre revirement du gouvernement britannique qui, trois ans plus tôt, soutenait la création de marines locales dans les dominions. Malgré une forte opposition, dont celle d'une partie des nationalistes du Québec, alliés des Conservateurs en Chambre, le projet de loi est voté par les Communes, le 15 mai 1913, mais rejeté par le Sénat, dominé par les Libéraux.

La seule loi reconnue reste donc celle du 4 mai 1910. Cependant, l'abandon pratique de son application par les Conservateurs a conduit le Service naval au bord de la disparition. En effet, en août 1912, les marins anglais prêtés au Canada retournent chez eux. Devant l'incertitude entourant leur sort, les recrues canadiennes désertent en grand nombre. En octobre 1912, les deux croiseurs sont immobilisés et le recrutement est interrompu. Les quelques marins de tous grades qui restent sont transférés à la Royal Navy. En 1913, le Service naval devient le Service de protection des pêches, bien que Kingsmill s'assure qu'une instruction navale de base soit maintenue au Canada. Deux petits navires datant des années 1880, le Constance et le Pebel, dragueurs de mines peu utiles, même pour l'instruction, restent en service.

Au moment où l'affaire a pris des dimensions politiques, la plupart des Canadiens n'étaient pas en mesure d'évaluer l'importance militaire de la force navale projetée. La question n'a guère été modifiée par l'entrée du Canada en guerre, au mois d'août 1914. La marine canadienne est alors si faible qu'elle ne peut ni soutenir la Royal Navy, ni protéger les côtes canadiennes. Qui plus est, la base de l'industrie navale canadienne que l'on avait projetée est restée à l'état de projet.

Les Canadiens français dans les forces de défense

Politiquement, juste avant l'entrée en guerre, le Canada se divise âprement sur la question navale. Socialement, il n'a encore rien entrepris de sérieux pour rapprocher les Canadiens français des forces de défense du pays malgré les leçons évidentes servies aux gouvernants, tant au moment de la guerre en Afrique du Sud, qu'à celui de l'étude de la loi navale.

Lors du conflit de 1899 à 1902, on estime que les francophones du Canada n'ont rempli que 3 pour cent des cadres de l'ensemble des contingents. Dans le premier, cependant, qui avait été tiré de la force permanente, ils représentaient 5,4 pour cent des effectifs. Dès son arrivée, en août 1898, le major général Hutton, avait vu un problème dans l'absence des Canadiens français. Parmi ses interventions de tous ordres, il avait publié, en février 1899, une directive préconisant que les officiers d'état-major et les instructeurs puissent dorénavant diriger et entraîner, dans leur langue, les miliciens d'expression française. Apparemment, Hutton avait compris l'évidence, à savoir que pour les amener à participer aux entreprises militaires impériales, il fallait aller au-devant des Canadiens français. Hutton, qui parlait français, dut défendre son règlement à Toronto. Durant l'été 1899, deux autres directives établissant les conditions relatives à des examens linguistiques sont publiées.

La guerre de l'Afrique du Sud a interrompu cet élan et Hutton a payé chère certaine erreur. Néanmoins, un de ses officiers, Oscar Pelletier, lui a toujours conservé un « sentiment de vif attachement, d'admiration et de gratitude». Est-ce parce qu'il lui avait promis un bataillon ou pour son approche de la question francophone ? Après son départ, et alors qu'on réaménage la milice à la faveur de quelques leçons apprises en Afrique du Sud, le fait français est laissé dans l'ombre. « Seule la langue anglaise est employée officiellement, bien que deux unités d'artillerie sur 18 et 27 des 166 régiments (bataillons) d'infanterie, à la veille de la Grande Guerre, soient francophones. »

Au moment de la création du Service naval canadien, malgré la présence du sous-ministre Desbarats et de Brodeur, remplacé entre août et octobre 1911 à la tête du ministère par Rodolphe Lemieux, la question du français est ignorée. La majorité des officiers britanniques servant au Canada n'accorde aucune attention à cette langue. On leur rappelle alors ce qu'est le Canada, « un pays bilingue (où) le français et l'anglais sont sur le même pied ». Selon Brodeur, qui écrit à Desbarats, en août 1910, l'instruction devrait être disponible dans les deux langues, ce qui exige que les instructeurs soit bilingue. Autrement, les francophones unilingues seraient mis hors jeu. Cette vision n'ira pas plus loin dans cette marine sans âme et sans corps. À partir de 1911, le ministre conservateur de la Milice, Sam Hughes, n'est pas, et de loin, un ami des francophones et de leur langue. De fait, un an après l'arrivée de Hughes, le seul francophone important au sein de l'état-major, le colonel François-Louis Lessard, adjudant général depuis le let avril 1907, est remplacé par un anglophone. Au moment d'entrer en guerre, alors qu'à peine 9 pour cent de francophones sont présents dans la milice, 20 pour cent de ses officiers sont britanniques. En conclusion, personne ne semble être sensible au fait français. Aucune affinité ne semble s'être créée entre les deux peuples majoritaires d'origine européenne dans ce Canada où l'on affirme pourtant qu'il s'est édifié sur deux langues, deux cultures et deux peuples.

A découvrir aussi

- D'une guerre mondiale à une autre (1919-1943)

- Le Canada en 1914

- Une défense quasi autonome (1871-1898)

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 6 autres membres