La démobilisation

Des compressions en matière de défense

En 1815, c'est un monde épuisé par plus de vingt ans de conflits qui accueille avec satisfaction la fin des guerres napoléoniennes. Au cours de la longue période de paix qui s'ensuit, tous les États ayant participé à ces affrontements sont soulagés de pouvoir réduire massivement leurs dépenses militaires, dans lesquelles s'engloutit la plus grande part de leur budget. En Grande-Bretagne, la Royal Navy passe de 140 000 à 17 000 hommes. Les effectifs de l'armée sont ramenés à 110 000 hommes, soit le minimum nécessaire pour maintenir les garnisons métropolitaines en Grande-Bretagne et dans les colonies. À l'exception de l'Inde, la plupart des troupes régulières coloniales sont licenciées.

Certains croient, à juste titre, que les habitants de l'Amérique du Nord britannique se désintéresseront des problèmes de la défense, à moins qu'un ou plusieurs régiments canadiens ne soient maintenus en activité. Mais la Grande-Bretagne s'en tient à ses mesures de stricte économie et les applique rigoureusement. Tous les régiments de Fencibles, ainsi que le 104e régiment, qui a été levé au Nouveau-Brunswick, sont licenciés entre 1816 et 1817. Désormais, tout relèvera des régiments de l'armée britannique métropolitaine envoyés sur place.

La menace américaine. Guerre à l’européenne

L'armée américaine, quant à elle, est réduite à 10 000 hommes et soumise à une profonde réforme pour devenir une force véritablement professionnelle. De nombreuses causes d'animosité subsistent cependant entre les États-Unis et la Grande-Bretagne et l'éventualité d'une nouvelle guerre n'est pas encore écartée. À Londres, dès la signature de la paix, l'état-major se penche sur le problème de la défense de l'Amérique du Nord britannique.

Déjà, le conflit de 1812 s'était surtout déroulé selon les règles de l'art de la guerre européenne. Au début, les armées se déplaçaient encore sur de grandes distances par les rivières et les lacs, mais, au fil du temps, des mouvements de troupes par voie de terre étaient devenus possibles à certains endroits. De plus, les armées se composaient désormais non seulement de fantassins, mais aussi d'artillerie, de cavalerie, d'un train et de bagages. Par conséquent, les combats à venir auraient lieu de plus en plus fréquemment en terrain ouvert, comme en Europe, et non plus dans les bois où les Canadiens excellaient.

Les Américains ont l’avantage

Fort Montgomery - fort américain construit à l'intérieur du Canada

Le Corps of Engineers des États-Unis entreprend la construction du fort Montgomery en 1816, après la guerre de 1812. Il est situé près de Rouses Point (New York), à l’extrémité nord du lac Champlain, à l’embouchure de la rivière Richelieu. Ce fort devait servir, en cas de nouvelle guerre, à protéger la frontière nord des États-Unis contre des intrusions britanniques ou canadiennes, en plus d’offrir une base à l’armée américaine pour procéder à l’invasion du Canada dans cette région. Toutefois, les travaux ont dû être abandonnés après deux ans, car le fort se trouvait un peu à l’intérieur du territoire canadien. Fort Montgomery a été surnommé « Fort Blunder » et a finalement été terminé. Le site a été rendu aux Américains en 1842, en signe de cordialité entre la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis, qui sont demeurés des alliés jusque dans les grands conflits du 20e siècle.

Les grandes fortifications. La défense des positions stratégiques

Canons à boulets de 32 livres montés sur une plat-forme de place de pointage en bois

Les pièces d’artillerie britannique du début du 19e siècle sont montées sur des plates-formes pour permettre au canon de pivoter sur un grand axe et ainsi suivre une cible mouvante, comme un navire. Ces affûts reconstitués se trouvent au lieu historique national de Coteau-du-Lac près de Montréal (Québec). Les fortifications ont été construites dans le but de protéger l’écluse, la première en Amérique du Nord.

La défense d'une bande territoriale allant de l'Atlantique à l'ouest des Grands Lacs entraîne des choix difficiles. Que défendre en priorité ? Où situer les grands forts ? Dès les premières propositions, Québec, Kingston et Montréal sont identifiés comme les points stratégiques pour la sauvegarde du pays, qu'il faut tenter de rendre quasi imprenables. Il s'agit donc de construire des citadelles à Québec et à Kingston. Quant à Montréal, des forts situés au sud et une armée en campagne la défendront. On peut améliorer les communications par divers travaux de canalisation sur la rivière Richelieu et dans l'île de Montréal mais, surtout, avec la construction d'écluses sur l'Outaouais et la canalisation de la rivière Rideau. On désire même créer un second lien navigable entre Montréal et Kingston au cas où les Américains prendraient le contrôle du fleuve Saint-Laurent entre ces deux villes. En outre, on prévoit effectuer des travaux secondaires qui consisteront à renforcer presque tous les forts existants et ériger une citadelle dans la péninsule du Niagara, afin que « ses habitants ne croient pas que nous les abandonnions.

Mortier de fer britannique, vers 1810

Les mortiers étaient conçus pour tirer des obus explosifs avec un angle de 45 degrés ou plus. Ils étaient utilisés pour le siège et la défense de fortifications. L’obus explosif tiré dans les airs retombait à l’intérieur de la zone de défense de l’ennemi. Lorsque la mèche de l’obus terminait de brûler, ce dernier explosait. Ces projectiles sont les « bombes explosant dans le ciel » de l’hymne national américain, tirées par la flotte britannique pendant l’assaut de Baltimore.

Fort Henry, Kingston, 1839

Fort Henry est le plus grand fort construit par l’armée britannique au Haut-Canada, ainsi que le plus moderne. Il a été surnommé la « citadelle du Haut-Canada ». Cette aquarelle a été peinte en avril 1839, à la suite des rébellions de 1837-1838 qui ont eu lieu au Canada. Restaurée dans les années 1930, cette construction de Kingston (Ontario) compte parmi les principaux lieux historiques du Canada.

DES DÉBUTS MODESTES

Officier, 52e Régiment de fantassins (Oxfordshire; infanterie légère), 1825

Au cours des années 1820, l’armée britannique adopte des uniformes plus ajustés de style prussien. Pendant les longues années de paix qui ont suivi le renversement de Napoléon en 1815, les uniformes de cérémonie britanniques prennent une allure de plus en plus théâtrale. La longue plume d’oiseau pendant arboré par cet officier du 52e Régiment de fantassins (Oxfordshire; infanterie légère) en est un parfait exemple. Le 52e Régiment a acquis une excellente réputation auprès de l’armée du duc de Wellington, en Espagne, pendant les guerres napoléoniennes. Le Régiment a été stationné dans la région de l’Atlantique entre 1823 et 1831.

L'estimation de ce programme ambitieux provoque toutefois une révision à la baisse et on décide de s'en tenir à l'essentiel. Grâce à l'insistance du duc de Wellington, des fonds sont immédiatement mis à la disposition de l'armée et, dès 1819, plusieurs travaux débutent : la construction du fort Lennox, dans l'île aux Noix, et celle d'un autre fort dans l'île Sainte-Hélène, face au port de Montréal, destiné à abriter tous « les magasins et édifices militaires » de la ville. En mai 1820, la citadelle de Québec est mise en chantier.

Fort Lennox, 1896

Étant situé sur l’Île-aux-Noix, le fort Lennox a subi peu de modifications depuis l’époque de sa construction, qui a débuté en 1819. Il a été construit en réponse à la construction du fort Montgomery par les Américains à 15 kilomètres au sud. Cette image la présente telle qu’il était en 1896. Après le départ de sa garnison permanente à la fin des années 1860, le fort a été utilisé comme lieu d’entraînement, comme école et comme camp de détention au cours des deux guerres mondiales. Il a maintenant retrouvé son apparence des années 1820 et 1830 et est classé lieu historique national.

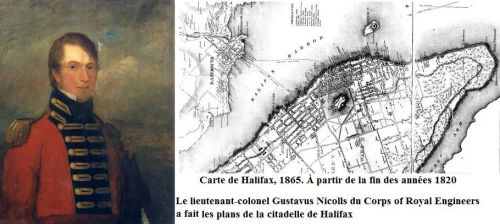

Les années passent et, en avril 1825, le duc de Wellington, impatient, envoie une commission militaire au Canada sous le commandement du colonel James Carmichael-Smyth. Elle a pour mandat d'identifier les causes du retard et de recommander les solutions appropriées. De retour en Angleterre après un été et un automne passés en inspections, les commissaires présentent leur rapport. Le fort Lennox et celui de l'île Sainte-Hélène sont quasiment achevés, mais la citadelle de Québec n'est construite qu'au tiers. Enfin, sur la rivière Rideau et à Kingston, tout reste encore à faire. Il faut non seulement compléter le plan de 1819, soutient la commission, mais encore construire une citadelle à Halifax. Il est en effet inadmissible que cette ville, qui constitue le principal port d'attache de la Royal Navy dans l'Atlantique Nord, soit si mal fortifiée. Avec ce rapport à l'appui, le duc de Wellington revient à la charge auprès du gouvernement. Il soutient qu'il faut avoir non pas deux, mais bien trois grandes citadelles, l'une à Halifax, l'autre à Québec et la troisième à Kingston, et, selon lui, le canal Rideau doit être construit coûte que coûte. Bien qu'effrayé, non sans raison, par les frais exorbitants que représentent ces travaux, le gouvernement accepte le plan en 1826.

Photographie aérienne de Fort Lennox

Fort Lennox a été construit entre 1819 et 1826 sur l’Île-aux-Noix, tout juste au nord de la frontière américaine. Il avait pour objet d’arrêter toute force ennemie arrivant du lac Champlain sur la rivière Richelieu et se dirigeant vers Montréal.

Des sommes colossales! Dépassement des coûts à Québec et à Halifax

La citadelle de Québec

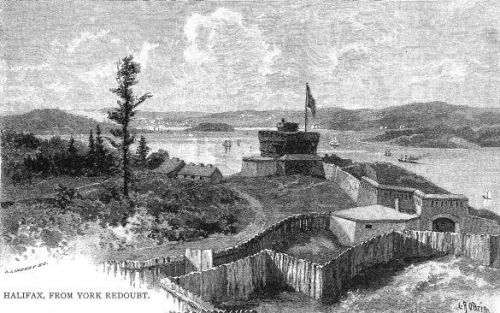

La redoute d'York construite à l'est d'Halifax la redoute d’York, construite à l’est de Halifax, est le premier fort d’importance qui surveille l’entrée du port. Les premières batteries de cet endroit ont été construites en 1793. Au cours des années, des améliorations ont été apportées au site. Cependant, des progrès en matière de technologie de l’armement l’ont rendu désuet dans les années 1860, et un plan de reconstruction majeur a été mis en œuvre dans lebut d’y intégrer des canons rayés à chargement par la bouche. Cette gravure présente la redoute en 1882. Ce site est maintenant classé lieu national historique.

Canons de fer bitanniques montés sur un affût de fer, vers 1815

Les affûts de fer ont été introduits dans l’artillerie britannique en 1810. Ils devaient être placés « aux endroits des fortifications les moins exposés aux tirs ennemis », car on craignait qu’ils volent en éclat s’ils étaient touchés par l’artillerie ennemie. Les exemples illustrés sur cette photographie se trouvent dans les fortifications de la ville de Québec, classées lieu national historique.

Canons du début du 19e siècle montés sur un affût de place et une plate-forme de place de pointage en fer, Québec

Il n’est désormais possible de trouver de tels groupements d’armes britanniques d’origine sur affût de place en fer qu’à quelques endroits dans le monde, notamment dans les batteries qui surplombent la ville de Québec. Les affûts et les plates-formes de fer n’étaient pas l’idéal pour les combats, mais pouvaient assez bien servir pour l’entraînement en temps de paix. Contrairement aux affûts de bois, les affûts de fer ne pourrissaient pas, ce qui permettait de justifier l’importante dépense initiale sur un certain nombre de décennies. Le fait que ce type d’affût ait été utilisé pour les fortifications de Québec illustre à quel point ces travaux étaient prévus pour être permanents.

Un canal très coûteux

Entrée du canal Rideau à Ottawa, vers 1838

L’entrée du canal Rideau à Sleigh Bay est composée d’une suite spectaculaire de huit écluses qui permettent de grimper les 25,3 mètres qui séparent le niveau de la rivière du plateau en amont. Cette aquarelle, datant d’environ 1838, présente l’entrée vue du côté du Québec de la rivière des Outaouais. Les travaux de construction du canal ont débuté ici en 1827. Le long des écluses, on peut voir deux édifices de pierre, soit le bâtiment de l’intendance du côté ouest (ici, à droite) et le bureau des Royal Engineers du côté est. Le premier bâtiment est aujourd’hui devenu le Musée Bytown. Sur la Colline des Casernes, immédiatement à l’ouest des écluses, se trouvent maintenant les bâtiments du Parlement canadien, dont la construction a commencé en 1859.

Québec, et surtout à Halifax, la construction des citadelles soulève des problèmes imprévus, qui exigent des changements considérables par rapport aux plans initiaux et occasionnent de nombreux et coûteux retards. Cependant, c'est probablement la réalisation du canal Rideau qui causera le plus de difficultés aux officiers et soldats du génie. Des écluses sont d'abord aménagées à Carillon, sur l'Outaouais, avant que la construction du canal lui-même ne débute en 1827, tout près de l'actuel parlement fédéral, à Ottawa. L'entreprise se révèle des plus ardues et des centaines d'ouvriers y trouvent la mort, victimes, en particulier, de la malaria, transmise par les moustiques des marais. Des problèmes de toutes sortes accablent le lieutenant-colonel John By, officier du Corps of Royal Engineers en charge des travaux. Mais il persévère et, en mai 1832, le canal Rideau, comportant 47 écluses en maçonnerie et 52 barrages, est enfin inauguré. Cependant, la question du montant soulève une tempête politique au Parlement britannique, d'autant plus que l'Angleterre traverse alors une dure crise économique. Les prévisions initiales de £ 169 000 ont déjà été revues à la hausse et portées à £ 474 000. Malgré tout, une fois achevée, le canal Rideau revient à plus d’un million de livres sterling ! Somme phénoménale pour l'époque : à titre de comparaison, durant cette même année 1832, le budget total de la Royal Navy est de cinq millions de livres ! Convoqué en Angleterre pour s'expliquer, By parvient à se défendre des accusations portées contre lui, d'autant plus que le duc de Wellington lui a ordonné d'aller de l'avant sans attendre les crédits votés par le Parlement. Il est néanmoins victime des querelles politiques et sa réputation, définitivement compromise, ne sera jamais rétablie officiellement.

Colonel John By, Royal Enginers, vers 1830

Cette reproduction en demi-teintes, tirée du Dominion Illustrated de 1891, est inspirée de portraits en silhouette commandés par le colonel John By. À ce jour, aucun portrait certifié authentique n’a été trouvé.

Il reste que la Grande-Bretagne a doté le Canada d'une chaîne de fortifications redoutable, et qui ne manque pas de produire l'effet escompté sur les principaux intéressés : les Américains ! Pour s'emparer de ces forteresses, érigées sur des élévations de terrain, il faudrait mettre en oeuvre d'immenses moyens, dont ne dispose pas leur armée. Un militaire de ce pays, en visite à Québec, fortement impressionné par la citadelle de cette ville, déclare que la seule façon de la prendre d'assaut serait d'y faire descendre des troupes aéroportées par ballons.

Colonel John By supervisant la construction du canal Rideau, 1826

Le colonel John By (1779-1836) du Corps of Royal Engineers (génie royal britannique) a été chargé de construire un canal qui relierait le lac Ontario (à Kingston) à la rivière des Outaouais. Sur cette image, les travaux de construction pour la spectaculaire série d’écluses qui mènent à la rivière des Outaouais sont en cours. On peut y voir des soldats du Corps of Royal Sappers and Miners dans leurs uniformes de travail à l’arrière-plan. Le travail a été en grande partie accompli par des ouvriers civils, parmi lesquels des centaines sont morts de la malaria au cours du projet.

Les Grands Lacs, territoire neutre. L'Accord Rush-Bagot démilitarise les Grands Lacs

Ces fortifications sont d'autant plus nécessaires qu'elles constituent désormais la première ligne de défense à l'intérieur du pays, rôle auparavant assuré par les flottilles de navires de guerre sur les Grands Lacs. Or, la Grande-Bretagne et les États-Unis veulent, l'une comme l'autre, éviter toute répétition de la coûteuse course à la construction de navires de l'année 1814. En 1817, le secrétaire d'État américain, Richard Rush, et l'ambassadeur britannique à Washington, Charles Bagot, concluent une entente diplomatique à cette fin. Selon l'entente « Rush-Bagot », chaque pays n'entretiendra plus, dorénavant, qu'un petit navire armé d'un seul canon de 18 livres sur les lacs Champlain et Ontario, et deux navires semblables sur les lacs Érié, Huron et Supérieur. Les bâtiments existants seront désarmés et aucun autre ne sera construit.

Il est entendu en outre que la Royal Navy maintiendra de petites bases navales à l'île aux Noix, à Kingston et à Penetanguishene jusqu'au milieu des années 1830. Si un conflit devait éclater, l'amirauté britannique détacherait des petits navires de l'escadre de l'Atlantique Nord vers les Grands Lacs, en les faisant passer par les canaux nouvellement construits. En fait, l'entente proclame la neutralité militaire sur les Grands Lacs, ce qui convient très bien aux deux pays.

Malgré quelques accrocs au cours de certaines périodes de tension, l'esprit de l'entente Rush-Bagot fut globalement respecté et contribua puissamment au maintien de l'harmonie qui règne aujourd'hui encore entre le Canada et les États-Unis.

Persistance du besoin d’une solide garnison

Colonel John By supervisant la construction du canal Rideau, 1826

Le colonel John By (1779-1836) du Corps of Royal Engineers (génie royal britannique) a été chargé de construire un canal qui relierait le lac Ontario (à Kingston) à la rivière des Outaouais. Sur cette image, les travaux de construction pour la spectaculaire série d’écluses qui mènent à la rivière des Outaouais sont en cours. On peut y voir des soldats du Corps of Royal Sappers and Miners dans leurs uniformes de travail à l’arrière-plan. Le travail a été en grande partie accompli par des ouvriers civils, parmi lesquels des centaines sont morts de la malaria au cours du projet.

Les Grands Lacs, territoire neutre. L'Accord Rush-Bagot démilitarise les Grands Lacs

Ces fortifications sont d'autant plus nécessaires qu'elles constituent désormais la première ligne de défense à l'intérieur du pays, rôle auparavant assuré par les flottilles de navires de guerre sur les Grands Lacs. Or, la Grande-Bretagne et les États-Unis veulent, l'une comme l'autre, éviter toute répétition de la coûteuse course à la construction de navires de l'année 1814. En 1817, le secrétaire d'État américain, Richard Rush, et l'ambassadeur britannique à Washington, Charles Bagot, concluent une entente diplomatique à cette fin. Selon l'entente « Rush-Bagot », chaque pays n'entretiendra plus, dorénavant, qu'un petit navire armé d'un seul canon de 18 livres sur les lacs Champlain et Ontario, et deux navires semblables sur les lacs Érié, Huron et Supérieur. Les bâtiments existants seront désarmés et aucun autre ne sera construit.

Il est entendu en outre que la Royal Navy maintiendra de petites bases navales à l'île aux Noix, à Kingston et à Penetanguishene jusqu'au milieu des années 1830. Si un conflit devait éclater, l'amirauté britannique détacherait des petits navires de l'escadre de l'Atlantique Nord vers les Grands Lacs, en les faisant passer par les canaux nouvellement construits. En fait, l'entente proclame la neutralité militaire sur les Grands Lacs, ce qui convient très bien aux deux pays.

Malgré quelques accrocs au cours de certaines périodes de tension, l'esprit de l'entente Rush-Bagot fut globalement respecté et contribua puissamment au maintien de l'harmonie qui règne aujourd'hui encore entre le Canada et les États-Unis.

Persistance du besoin d’une solide garnison

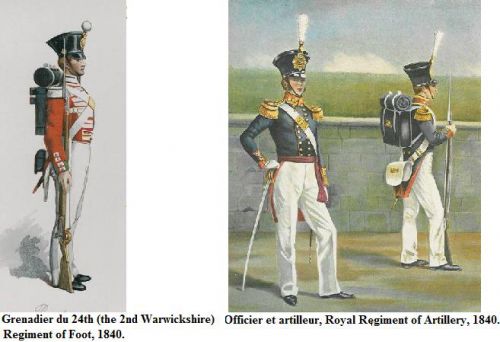

Officier et canonnier, Régiment royal d'artillerie, 1828

On trouvait des détachements d’artillerie dans tous les grands forts du Canada. Cette reproduction montre l’uniforme que portaient les officiers (gauche) et les canonniers (droite) du Régiment royal d’artillerie en 1828. Le shako en forme de cloche exagérée est digne de mention. Au cours des longues années de paix qui ont suivi les guerres napoléoniennes, les uniformes militaires britanniques ont pris un aspect de plus en plus théâtral.

Néanmoins, l'existence d'imposantes fortifications et le fait que les Grands Lacs soient reconnus territoire neutre, beaucoup d'hommes sont nécessaires pour défendre l'Amérique du Nord britannique. La Grande-Bretagne entretient un contingent de 3 000 à 3 500 soldats dans le Haut et le Bas-Canada, et de 2 000 à 2 500 dans les colonies maritimes. Toutefois, ce qui est suffisant pour affronter l'armée régulière américaine ne le serait absolument pas face aux hordes de miliciens qui, dans l'hypothèse d'un nouveau conflit, déferleraient sur le pays. Nul doute que ces envahisseurs seraient mieux préparés qu'en 1812.

Le rôle de la milice canadienne

Les théoriciens militaires qui étudient alors les moyens de défense du pays en arrivent tous à la même conclusion : il est essentiel d'avoir une milice nombreuse, bien disposée et bien entraînée. Or, à cette époque encore, la plupart des hommes susceptibles de faire partie de cette milice en Amérique du Nord britannique sont de souche française, et la majorité d'entre eux habitent le Bas-Canada. Au début des années 1820, cette colonie compte environ 80 000 hommes en état de porter les armes, alors que le Haut-Canada n'en compte que quelque 17 000 et les colonies maritimes environ 30 000. On estime être en mesure d'armer le quart des miliciens.

En 1820, lorsque Lord Dalhousie arrive à Québec en qualité de gouverneur en chef, le perfectionnement de la milice est l'une de ses priorités. Administrateur de talent agissant dans un contexte autocratique, il n'a cependant pas la patience de concilier les factions politiques. Il prend parti pour les oligarchies des grands bourgeois, qu'il s'agisse de « Family Compact » dans le Haut-Canada ou de la « Clique du Château » dans le Bas-Canada, et s'oppose aux politiciens progressistes tels Louis-Joseph Papineau et William Lyon Mackenzie, qui réclament des réformes et l'abolition des privilèges.

Dalhousie considère que pour être efficace, la milice haut et bas-canadienne doit correspondre en tous points à sa vision idyllique des milices volontaires d'Angleterre : de braves « Yeomen », c'est-à-dire des fermiers prospères, conduits par leurs « Squires », sortes de seigneurs bienveillants, les uns et les autres vêtus d'uniformes rutilants, se rendant à la guerre un peu comme on va à la chasse à courre !

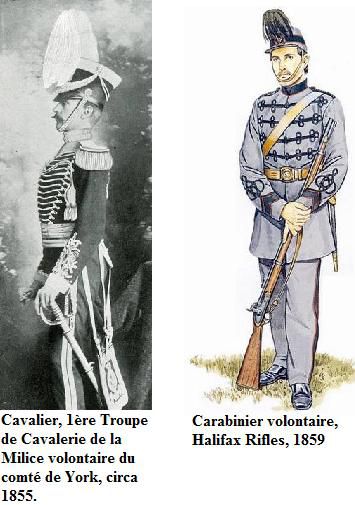

Étant donné sa familiarité avec les institutions anglaises, le Haut-Canada s'adapte mieux à ce programme que le Bas-Canada. Durant les années 1820, plusieurs compagnies de volontaires se forment en divers points de la province et, en mai 1829, on ordonne même à chaque régiment d'avoir deux compagnies de carabiniers volontaires. Le premier souci de tous ces hommes est de courir se procurer des uniformes à leurs frais afin d'obtenir des armes du gouvernement, car... sans uniforme, pas d'armes ! Tel est le principe !

À première vue, ces volontaires actifs semblent renforcer la milice, mais ce n'est qu'une illusion. Issus habituellement des classes aisées, ils ne représentent qu'une faible proportion parmi les hommes en état de porter les armes. Quant à la masse des miliciens, on la néglige complètement, sauf à l'occasion de la revue annuelle.

La démobilisation. La revue annuelle de la milice du Haut-Canada

Le capitaine George Denison, York Dragoons, années 1820

George Taylor Denison (1783-1853) est le fondateur d’une dynastie militaire canadienne et d’un régiment de milice canadien qui existe encore au 21e siècle. Également connus sous le nom de York Light Dragoons ou York Cavalry, les York Dragoons ont été créés en 1822 et détachés auprès du 1er Régiment de milice de York Ouest (qui deviendra Toronto). Après avoir subi de nombreux changements de nom, l’unité porte maintenant le nom de Governor-General’s Horse Guards et est devenue un régiment de réserve situé à Toronto. L’uniforme des années 1820 était une veste bleu foncé munie de garnitures chamois, ainsi que de boutons, de cordons et d’ailerons argent.

Pour chaque volontaire en uniforme et armé qui s'enrôle, des dizaines d'autres citoyens délaissent une milice qui est en train de devenir un club social réservé aux bien-pensants de leur comté. La plupart se contentent de se présenter à la revue annuelle de la milice sédentaire, événement naguère relativement sérieux, mais qui, sous l'effet de ce nouvel esprit, se transforme en une sorte de fête champêtre, pour ne pas dire en un véritable cirque.

Veste du capitaine William Wells, Régiment de Grenville, milice du Haut-Canada, vers 1820

De 1814 aux années 1830, les officiers de l’infanterie de milice du Haut-Canada devaient porter, sauf en de rares exceptions, un uniforme écarlate à la devanture bleu foncé, pourvu de boutons dorés et orné de cordons autour du cou et des poignets. Cette veste d’époque, datant d’environ 1820, appartenait au capitaine William Wells (1809-1881) du Régiment de Grenville. Elle est conservée au lieu national historique de Fort Wellington. Wells était lui-même un éminent politicien réformiste.

Le 4 juin de chaque année, le régiment de milice s'assemble donc dans un pré. Mais peut-on parler de régiment ? Il s'agit plutôt d'une bande hétéroclite d'hommes, habillée de toutes les façons imaginables, et armées de fourches, de bâtons, de parapluies... et même de vieux fusils ! Les officiers, pour leur part, font de leur mieux pour avoir l'air d'officiers, tout en essayant de ne pas trébucher sur le fourreau de leur épée ! Après avoir séparé les hommes par groupes - par exemple, ceux qui sont armés de parapluies formant un groupe, ceux qui ont de vieux fusils de chasse en formant un autre - on tente de leur faire exécuter des manœuvres. Il en résulte habituellement un chassé-croisé de groupes allant et venant dans toutes les directions, au grand désespoir des officiers qui s'époumonent à crier des ordres que personne n'écoute... ou n'entend. Car dans les rangs, on lance des blagues, on rit et on discute à qui mieux mieux. Pour finir, les hommes vont étancher leur soif en terminant la journée passablement éméchée, et intimement convaincue qu'un Canadien vaut 10 Yankees ! Parfois, l'alcool aidant, une dispute éclate et l'assemblée se termine en bagarre générale...

La milice du Bas-Canada. Une institution toujours viable

Au Bas-Canada, la population francophone semble conserver une vision plus respectueuse et plus pragmatique de la milice, car, à cette époque, elle joue encore chez eux un rôle social de première importance. En faire partie est obligatoire, mais y être sous-officier ou officier constitue toujours un motif d'honneur et de fierté. D'ailleurs, une bonne partie de l'élite canadienne-française détient un brevet d'officier.

Certes, durant les années 1820, participer aux exercices et aux travaux de la milice peut s'avérer une corvée comme dans les autres colonies. Toutefois, les assemblées de milice ressemblent encore à des concours de tir au fusil de chasse, et se tiennent habituellement le premier mai, comme sous le Régime français. La rencontre se termine par une véritable fête chez le capitaine (voir Le Patrimoine militaire canadien, tome 1). Le jour de la Saint-pierre, les miliciens se rassemblaient après la messe, à la porte de l'église. Une fois alignés, le capitaine leur faisait crier « Vive le roi ! » et... « Le pays était sauf, la paix assurée ».

Beaucoup de miliciens canadiens-français pratiquent donc encore le tir, et leurs relations avec les officiers sont cordiales. L'organisation est relativement égalitaire et ne compte pas véritablement de « volontaires » dans le sens britannique ou américain du terme ; faire partie de la milice est plutôt considéré comme un devoir communautaire. Hormis au sein des états-majors et de quelques compagnies des villes, les miliciens canadiens-français, officiers et soldats confondus, ne voient guère l'utilité du port de l'uniforme.

Tantatives officielles de réformes

Cavalier, Montreal Royal Cavalry, 1824

Cette silhouette d’un cavalier de l’unité Royal Montreal Cavalry, datant de 1824, est l’une des premières images connues d’une unité canadienne. Ces unités de cavalerie légère de milice étaient habillées dans le même style que les dragons d’unités légères de l’armée britannique. L’uniforme était bleu à la devanture écarlate, et garnie de boutons et de cordons dorés. La silhouette originale se trouve dans la collection du Musée d'Argenteuil, à Carillon (Québec). La Royal Montreal Cavalry recrutait parmi les anglophones de la classe moyenne de Montréal, et constituait, en quelque sorte, une version militaire du Montreal Hunt Club.

En présence de cette institution d'un type particulier, Lord Dalhousie ne croit pas avoir affaire à une véritable milice, mais « en vérité, à une police similaire à la gendarmerie en France - plutôt qu'à une milice de formation britannique ». Perception qui découle du fait que les devoirs de la milice au Bas-Canada incluent l'aide au pouvoir civil, ainsi que l'escorte des prisonniers et des criminels. Il se déclare fort déçu d'y déceler si peu d'émulation « comme on en voit presque partout ailleurs dans l'Empire britannique ». Lord Dalhousie pense évidemment aux volontaires en uniforme de la « Yeomanry » anglaise. Il décide donc d'encourager la formation de compagnies de miliciens volontaires à Québec et à Montréal.

Cependant, il commet une première erreur majeure, celle de n'y admettre que les jeunes gens de la bourgeoisie anglophone. Ainsi, le Royal Montreal Cavalry sera une version militaire du très huppé Montreal Hunt Club - un club de chasse à courre. Alors que les Gregory et les Molson sont priés de former leurs compagnies, Son Excellence croit préférable « pour plusieurs raisons [non spécifiées] de ne pas accepter » les offres des bourgeois canadiens-français de former des compagnies de carabiniers et d'artilleurs volontaires. De quelle façon ces notables pourraient-ils se distinguer au sein de cette nouvelle milice, alors qu'on ne les autorise pas à mettre sur pied leurs propres compagnies de volontaires ? Cette expérience a de quoi mortifier profondément ceux d'entre eux qui s'intéressent aux questions militaires.

Mais ce n'est encore là qu'un début ! On décide ensuite de substituer des noms anglais aux noms français des comtés, la milice de Terrebonne, par exemple, devenant la milice d'Effingham. De plus, en 1828, Dalhousie ordonne qu'à l'avenir celles des villes soient divisées par quartiers, ce qui signifie, dans beaucoup de cas, que les postes d'officiers iront à des Canadiens anglais, tandis que la plupart des miliciens seront Canadiens-français. Cette décision relance la question délicate de l'usage du français comme langue de commandement. Mais le pire survient lorsque le gouverneur en chef, dans un accès de fureur contre l'Assemblée législative, supprime les brevets d'officiers de milice d'un grand nombre de députés de l'opposition. Peut-être espère-t-il ainsi discréditer les députés auprès des électeurs... Mais, c'est plutôt la milice elle-même qui s'en trouve déconsidérée. Il en résulte un profond mécontentement, qu'une commission d'enquête spéciale confirme dans un rapport daté de 1829.

La démobilisation. La démobilisation de la milice canadienne française

Bien sûr, la milice francophone du Bas-Canada existe toujours sur le papier et elle continue à se rassembler. En 1828, à la demande du gouverneur en chef, certains hommes se sont même pourvus d'uniformes. Plus encore, dans le comté de Dorchester, en Beauce, une compagnie francophone à cheval, vêtue de gris avec collets et parements noirs et armée par le gouvernement, pourchasse les déserteurs, comme une gendarmerie le ferait. Mais toute cette activité ne peut masquer un profond Malaise.

En réalité, la population canadienne-française remet sérieusement en question les valeurs même de la milice. Le contrôle de cette institution, naguère si proche de ses préoccupations et si chère à sa fierté, lui échappe de plus en plus. Finalement, les Canadiens français se détournent de cette organisation qui ne les représente plus. Puisqu'on cherche à les assimiler et à les humilier, ils s'isoleront socialement afin de pouvoir conserver et promouvoir leur identité, tout en n'adhérant réellement qu'aux institutions qu'ils contrôlent leur Église et leurs partis politiques. La milice et, plus généralement, l'idée même du service militaire, deviennent l'affaire « des autres », et seule la défense du territoire immédiat les concerne désormais. En 1830, bien que son organisation subsiste, la milice canadienne-française est pratiquement anéantie dans les faits. Cette situation, aggravée par un terrain politique miné, favorisera l'éclosion des rébellions de 1837 et de 1838.

Affrontements politiques et sociétés secrètes. Polarisation politique

Matthew Whitworth-Aylmer, 5e baron d'Aylmer et gouverneur général du Canada, 1830-1835 Matthew Whitworth-Aylmer, 5e baron d’Aylmer (1775-1850), porte l’uniforme réservé aux gouverneurs coloniaux. Jusqu’en 1824, les gouverneurs et les gouverneurs généraux portaient des uniformes de généraux d’armée. Par la suite, on leur a attribué un uniforme spécial de cérémonie de style militaire de couleur bleue et écarlate, dont le dernier au porter a été le gouverneur général Roland Mitchener au début des années 1970. Aylmer a connu une éminente carrière militaire au cours des guerres napoléoniennes. Coïncidence digne de mention, pendant quelque temps, il a fait partie du 49e Régiment de fantassins (le Hertfordshire) alors stationné aux Pays-Bas, sous le commandement d’Isaac Brock, futur héros de la guerre de 1812. Lorsqu’il a été nommé gouverneur, Aylmer n’avait que peu d’expérience comme politicien et s’est retrouvé au beau milieu d’un conflit ethnique amer au Bas-Canada. Finalement, malgré que son vœu fût de convaincre les Canadiens français de ses bonnes intentions, il a adopté une série de griefs qui ont mené à la rébellion de 1837.

Durant les années 1820 et 1830, la situation politique dans le Haut et le Bas-Canada se dégrade. Dans chaque colonie, des groupes réformistes réclament davantage de pouvoirs pour les assemblées législatives. Mais, même s'ils remportent la majorité dans les parlements, ils voient tous leurs projets de loi rejetés par les conseils législatifs que contrôlent les coteries en place.

La garnison britannique est liée, bien malgré elle, à cette situation politique explosive puisqu'elle doit, le cas échéant, assurer l'ordre public. À l'occasion d'élections, un premier incident sérieux survient en 1832, à Montréal. Appelé à l'aide du pouvoir civil, un détachement du 15e régiment ouvre le feu sur une foule déchaînée qui refuse de se disperser, tuant trois francophones, parmi lesquels le rédacteur d'un journal de l'opposition. Pour de nombreux Canadiens français, l'armée en sort discréditée.

Louis-Joseph Papineau, 1840.

Le chef du mouvement patriote selon une lithographie de 1840. En ce temps-là il était en France, ayant fui le Canada au début de la rébellion de 1837.

La situation se radicalise à mesure que les partisans des réformes, conduits par Louis-Joseph Papineau, multiplient les demandes pour l'autonomie politique. Ils prennent le nom de « Patriotes ». La plupart sont de souches françaises, mais on trouve aussi parmi eux des nationalistes irlandais et quelques Américains. La majorité des Canadiens d'origine anglaise s'identifient, pour leur part, aux éléments conservateurs en place, même si une partie d'entre eux souhaite aussi des réformes. En 1834 et 1835, on assiste à la naissance de clubs politiques qui nourrissent le projet de prendre les armes. À la fin de 1835, le British Party, prenant une orientation ouvertement paramilitaire, forme le British Rifle Corps, fort de 393 membres, et réclame des armes au gouvernement. Le nouveau gouverneur en chef, Lord Gosford, conscient du danger représenté par une telle formation, ordonne sa dissolution le 15 janvier 1836.

Affrontements politiques et sociétés secrètes. Des bandes armées

Un vieux Patriote de 1837

Cette représentation d’un Patriote âgé de 1837 est bien connue au Québec. Elle a été réalisée en 1887 par Henri Julien, qui travaillait alors comme illustrateur au Montréal Star. Elle fait partie d’une série de 110 illustrations. Beaucoup plus tard, cette image est devenue un symbole pour le mouvement indépendantiste du Québec. Mis à part sa célébrité, elle constitue une excellente reconstitution de l’aspect d’un patriote, si l’on se fie aux dessins de l’époque. Cet homme porte des vêtements de tous les jours que portaient les habitants du Bas-Canada à cette époque. La célèbre ceinture fléchée autour de sa taille a été empruntée aux Amérindiens par les voyageurs canadiens français.

Les factions opposées réagissent en formant des sociétés semi-secrètes. Les conservateurs fondent le Doric Club et les Patriotes créent leur propre association paramilitaire, les Fils de la Liberté. Officiellement, cette dernière s'affiche comme une association politique civile, mais, en réalité, toute sa structure est militaire. Ses sections sont organisées en compagnies et en bataillons, les chefs de chaque palier portant un grade. Et les échauffourées se multiplient de plus belle. L'été de 1837 voit de grands rassemblements politiques organisés par les politiciens patriotes, alors que l'Église exhorte au calme, condamnant toute idée de rébellion contre l'autorité légitime et les lois. Mais les passions sont exacerbées au plus haut point.

Face à cette agitation et aux rumeurs de plus en plus persistantes d'un soulèvement armé, le général John Colborne, commandant des forces britanniques au Canada, prend discrètement des dispositions pour mettre les troupes en état d'alerte dans la région de Montréal. Il demande aussi la création d'une force de police composée de constables dans cette ville et à Québec, car, à l'automne de 1837, seules les troupes britanniques sont en mesure de maintenir l'ordre. Le Haut-Canada, cherchant à accéder à une plus grande autonomie, vit également des tensions politiques. Ce qui n'empêche pas, en 1837, le lieutenant-gouverneur sir Francis Bond Head de croire tout danger écarté et d'envoyer la garnison de Toronto prêter main-forte aux troupes de Colborne, à Montréal...

L'insurrection de 1837 au Bas-Canada. Flambée de violence

Carte de la région montréalaise à l’époque des rébellions de 1837-1838.

Les rébellions ont eu lieu principalement dans la vallée du Richelieu à Saint-Denis et à Saint-Charles, ainsi qu'à Saint-Eustache et dans les environs de Beauharnois.

Le 6 novembre 1837, à Montréal, des membres du Doric Club attaquent des Fils de la Liberté et l'affrontement devient général. Appelées d'urgence pour faire cesser l'émeute, les troupes du lieutenant-colonel George Augustus Wetherall parviennent à disperser la foule. La réaction des Fils de la Liberté ne se fait pas attendre : des escouades de Patriotes en armes surgissent de toutes parts pour garder la maison de leur chef Papineau et, dans les comtés environnants, des centaines d'autres se mobilisent, désarmant les partisans du gouvernement, intimidant les magistrats et demandant la neutralité des officiers de milice. La situation devient dès lors incontrôlable.

Sir John Colborne, vers 1820.

Vétéran de campagnes au Portugal et en Espagne, le général sir John Colborne (1778-1863) pris des mesures efficaces pour étouffer les rébellions au Canada durant 1837 et 1838. Cette gravure montre Colborne portant l’uniforme d’un officier du 52nd (Oxfordshire) Regiment of Foot (Light Infantry) vers 1820.

Le gouverneur en chef réclame des renforts et, le 16 novembre, émet des mandats d'arrêt contre 26 chefs patriotes. Les compagnies de miliciens volontaires sont mobilisées pour procéder aux arrestations. Averti à temps, Papineau et Edmund Bailey O'Callaghan parvient à s'enfuir, mais le président des Fils de la Liberté, André Ouimet, est arrêté et emprisonné. Le jour même, un détachement du Royal Montreal Cavalry, qui ramène à Montréal des Patriotes arrêtés à Saint-Jean, est attaqué et contraint de libérer ses prisonniers. Dans les rangs des Patriotes, il est devenu évident que les forces de l'ordre prennent fait et cause pour l'oligarchie au pouvoir. Aux yeux de sir John Colborne, il importe avant tout de rétablir l'ordre. Mais, pour y parvenir, il ne peut recourir à la milice qui, discréditée, s'écroule.

Sanctions contre les loyaulistes volontaires

Officier, Queen's Light Dragoon, 1838-1849.

Cet escadron de cavalerie légère fut levé à Montréal par le capitaine Thomas Walter Jones au début du mois de décembre 1837. Quarante-cinq volontaires du corps fesaient partie des forces du général Colborne à Saint-Eustache le 14 décembre 1837. Colborne garda l’unité en service actif durant le reste de la période des rébellions et on leur présenta un guidon en avril 1838. De 1839 jusqu’à 1849, l’unité patrouilla la frontière avec les États-Unis afin d’intercepter les déserteurs. En 1849, quand de violentes émeutes éclatèrent à Montréal suite au passage du projet de loi concernant les compensations des pertes dues à la rébellion de 1837, un détachement des Queen’s Light Dragoons protégea le gouverneur général Lord Elgin des émeutiers lançant des pierres. Cette gravure de l’époque montre un officier en grande tenue.

La population montréalaise est alors composée à part égale de francophones et d'anglophones. Peter McGill, fondateur de l'université du même nom, président de la Banque de Montréal et de la première compagnie de chemins de fer au pays, propose à Lord Gosford de lever des compagnies de volontaires dans les divers quartiers de la ville. Cette mesure libérerait l'armée, qui pourrait ainsi aller rétablir l'ordre dans les campagnes. Lord Gosford accepte et, en un temps record, des unités de volontaires sont formées. Enfin ! Tous les partisans « loyaux sujets », qui n'attendaient que ce moment, peuvent s'armer et s'organiser pour venir à bout de leurs opposants patriotes, accusés de trahison ! Évidemment, la grande majorité de ces volontaires étaient des Canadiens anglais, même si quelques Canadiens de souche française en faisaient partie.

Saint-Denis et Saint-Charles. Première victoire des Patriotes

Patriotes prenant une pièce d'artillerie britannique au cours de la bataille de Saint-Denis, le 22 novembre 1837

Cette image montre des Patriotes en train de célébrer la prise d’une pièce d’artillerie abandonnée par les Britanniques après la victoire de la bataille de Saint-Denis, le 22 novembre 1837. Cette reconstitution de 1887 par Henri Julien donne une excellente idée des différents vêtements portés par les rebelles, ainsi que de leurs armes. À noter, l’homme qui brandit sa fourche au centre droit et qui porte un capot et une tuque. La seule petite erreur est que l’arme illustrée est un canon à tube long, au lieu de l’obusier à tube court qui a été pris ce jour-là.

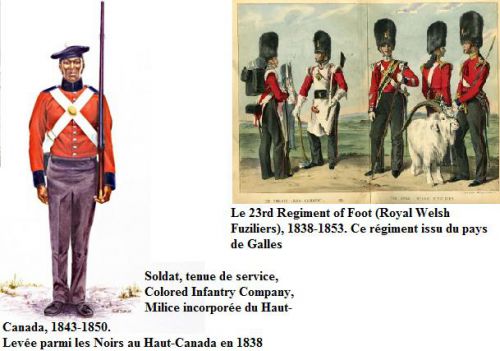

S’agit donc dans l'immédiat de soumettre les comtés patriotes aux alentours de Montréal. Une colonne de 300 soldats britanniques, composée de détachements des 24e, 32e et 66e régiments, d'artilleurs avec un obusier de 12 livres et de cavaliers du Royal Montreal Cavalry, quitte Sorel sous le commandement du lieutenant-colonel Charles Stephen Gore. Elle doit rejoindre à Saint-Charles, au coeur du pays patriote, une autre colonne venue de Chambly sous les ordres du lieutenant-colonel Wetherall. Mais, le 23 novembre, parvenu à Saint-Denis, Gore se trouve face à environ 800 Patriotes barricadés, sous le commandement du docteur Wolfred Nelson ! Bien que seulement 200 d'entre eux disposent d'un fusil, leur tir précis force bientôt les éclaireurs britanniques à rebrousser chemin. Gore décide alors de bombarder le village, mais, même à quelque 320 mètres, quatre artilleurs sont touchés avant que l'obusier ne tire un premier coup ! Les Britanniques réussissent néanmoins à s'emparer de quelques maisons. Enfin, au terme de six heures de combat, Gore est contraint d'ordonner la retraite, abandonnant l'obusier aux Patriotes. Les pertes ne sont pas lourdes : 6 morts, 10 blessés et 6 hommes manquant à l'appel chez les Britanniques; 12 morts et 7 blessés chez les Patriotes. Les hommes de Nelson jubilent ; des fermiers armés de faux et de vieux fusils, dont certains datent même du Régime français, ont eu raison de soldats britanniques bien entraînés et bien armés !

Des troupes régulières britanniques tentent d‘approcher Saint-Denis le 23 novembre 1837.

Une colonne composée de détachements de trois régiments britanniques fit face à une défense opiniâtre de la part des Patriotes à Saint-Denis. Grâce au mauvais temps, les 300 soldats furent repoussés par quelques 800 Patriotes piètrement armés mais déterminés.

Le docteur Nelson (1791-1863) commandait les forces victorieuses des Patriotes à Saint-Denis en novembre 1837. Cette aquarelle fut faite lors de son exil aux Bermudes.

La bataille de Saint-Charles le 25 novembre 1837.

Cette illustration d’époque montre la charge du 1st, or The Royal Regiment of Foot, durant la bataille de Saint-Charles. À gauche se trouve le manoir seignieurial de Pierre-Dominique Debartzch, le point fort des Patriotes. Un incendie ravage la maison Dupuis à gauche.

Mais le triomphe des Patriotes sera de courte durée. Le 25 novembre, la colonne du lieutenant-colonel Wetherall, composée de 420 soldats des ler et 66e régiments avec deux pièces d'artillerie de campagne, et d'un détachement du Royal Montreal Cavalry, arrivent à Saint-Charles. Près de 200 à 250 Patriotes, dirigés par Thomas Storrow Brown, y est retranchés. Bien que prévenu de la défaite de Gore, Wetherall décide d'attaquer immédiatement, surprenant quelque peu les Patriotes par sa hardiesse. Au bout de deux heures de fusillade, Wetherall ordonne aux trois compagnies du ler régiment de charger à la baïonnette. Les Patriotes, qui ne disposent pas de baïonnettes à leurs fusils, sont bientôt désavantagés. C'est alors que survient un incident aux conséquences désastreuses : une cinquantaine d'entre eux, feignant de se rendre pour mieux tirer sur les soldats, tuent un sergent et blessent plusieurs hommes. Ce geste déloyal provoque la rage de leurs adversaires qui passeront un grand nombre de Patriotes au fil de la baïonnette, puis mettront le village à sac avant de l'incendier. La bataille de Saint-Charles fit trois morts et 18 blessés seulement dans leurs rangs, alors que les Patriotes eurent à déplorer jusqu'à 150 morts.

Sir George Augustus Wetherall (1788-1868).

Le lieutenant-colonel Wetherall, du 1st, or The Royal Regiment of Foot, gagna la bataille de Saint-Charles le 25 novembre 1837. Cette gravure le montre quelques années plus tard, portant l’uniforme d'un général britannique.

Cette victoire redonne l'initiative aux troupes britanniques et, deux jours plus tard, la colonne de Wetherall met en fuite un corps d'environ 300 Patriotes en se contentant de tirer quelques coups de feu. Le 2 décembre, une nouvelle colonne commandée par Gore, comprenant des détachements des 24e, 32e, 66e et 83e régiments, avec trois canons, entre sans difficulté dans Saint-Denis et incendie une partie du village. Au sud-est de Montréal, la rébellion était bel et bien matée.

Saint-Eustache. Les britanniques contre-attaque au Nord de Montréal

La bataille de Saint-Eustache, le 14 décembre 1837

À la fin de la bataille de Saint-Eustache, en décembre 1837, les Patriotes qui fuient sont interceptés sur la rivière gelée de Mille-Îles par les volontaires loyalistes de Saint-Eustache (dont la plupart sont des Canadiens français). Cette gravure de 1840 reprend un croquis de l’incident réalisé par un officier britannique qui a participé à la bataille. À noter, les vêtements d’hiver portés par les deux camps. À l’arrière-plan, l’église de Saint-Eustache, le principal bastion des Patriotes, est la proie des flammes.

Mais les Patriotes du nord de la ville ne sont pas encore soumis. L'arrivée du 83e régiment à Montréal fournit à Colborne les hommes et les moyens dont il a besoin pour marcher sur Saint-Eustache, leur chef-lieu. Colborne rassemble alors les ler, 32e et 83e régiments, 79 artilleurs avec cinq pièces d'artillerie et des fusées Congreve, le Royal Montreal Cavalry, une compagnie des Montreal Rifles et une compagnie de volontaires loyaux de Saint Eustache ; au total, quelque 1 280 soldats britanniques et environ 220 volontaires. Du côté des Patriotes, l'organisation n'est guère élaborée et plusieurs d'entre eux ne disposent même pas d'armes à feu. On pense être en mesure de rassembler 800 combattants, mais, finalement, seulement 200 hommes, dirigés par le docteur Jean-Olivier Chénier, s'embusquent dans le couvent, l'église, le presbytère et le manoir, au centre du village. À ceux qui lui réclament des armes, Chénier répond : « Soyez tranquilles, il y en aura de tués et vous prendrez leurs fusils. »

Colborne dispose ses troupes autour du village, puis fait avancer ses soldats systématiquement de façon à resserrer l'étau sur les défenseurs. Vers midi, il commande à l'artillerie d'ouvrir le feu sur le centre du village, puis lui fait remonter la rue principale afin d'ouvrir une brèche dans les portes de l'église où se trouvent de nombreux Patriotes. Deux compagnies du ler régiment parviennent à s'emparer du presbytère, situé à proximité, et l'incendient afin que la fumée gêne la vision des défenseurs de l'église. Les grenadiers du ler régiment prennent ensuite le manoir d'assaut, mettent également le feu, puis parviennent à entrer dans l'église par la sacristie, où ils promènent leur torche avant de se retirer sous le tir nourri des Patriotes embusqués dans le jubé. Bloqués dans l'église en flammes, ceux-ci tentent d'en réchapper en sautant par les fenêtres. Les troupes britanniques donnent alors l'assaut final, dans un combat sans merci. Cet engagement, désastreux pour les Patriotes, ne dure au bas mot que quatre heures ; soixante-dix d'entre eux, dont Chénier, y trouvent la mort, contre à peine trois soldats britanniques.

Une répression brutale

Pour finir, les troupes régulières et les volontaires incendient les maisons qui avaient servi de repaires aux Patriotes. La nuit venue, ils se livrent à une véritable débauche de saccage et de pillage. Le sac de Saint-Eustache fut d'une telle violence que le capitaine Swinburne, du 83e régiment, relata plus tard qu'il « égala sinon surpassa ce qu'il avait vu durant le sac de Badajos ». Le lendemain, Colborne et ses troupes envahissent le village voisin de Saint-Benoît où les Patriotes se rendent sans résistance, ce qui n'empêche pas Colborne de faire incendier le village, ainsi que celui de Saint-Hermas (aujourd'hui Mirabel).

Au cours des jours suivants, d'autres corps de volontaires arrivés sur les lieux après la bataille de Saint-Eustache pillent les fermes des environs. Habituellement, après s'être emparés de tout ce qu'ils pouvaient transporter, ils « faisaient déshabiller les hommes, les femmes et les enfants, qu'ils laissaient presque nus à la porte de leurs maisons embrasées». Partie à pied, une compagnie de volontaires loyaux revient même sur des chevaux « français », que l'on baptise les « chevaux de Papineau ». Dans l'ensemble, la discipline des volontaires laisse à désirer. Selon un Patriote fait prisonnier, ils « étaient des partisans fanatiques ou des immigrants ignorants et grossiers, croyant s'attirer les faveurs du pouvoir en se montrant impitoyables. Les soldats réguliers britanniques, au contraire, étaient disciplinés et savaient à l'occasion se montrer humains. Ils soulagèrent autant que possible les souffrances de ceux qui étaient confiés à leur garde.

Les horreurs de la guerre

On s'imagine parfois que la guerre au temps de nos ancêtres était peut-être plus noble qu'aujourd'hui. Les lignes qui suivent, écrites au temps des uniformes rutilants, remettent en question ces idées reçues.

La scène se déroule à Saint-Charles, le dimanche 26 novembre 1837, lendemain de la bataille entre les Patriotes et les troupes britanniques. Sur les lieux se trouve le capitaine George Bell, du let régiment britannique, qui voit avec tristesse des parents et amis venir chercher les dépouilles des leurs. Deux jeunes filles à l'allure distinguée s'approchent de Bell et lui demandent s'il peut les aider à retrouver leur père, ce qu'il accepte de faire.

« Je les accompagnai et, hélas ! nous le trouvâmes en effet, la tête broyée, le corps présentant un aspect des plus horrifiants, gelé comme un billot, les membres étendus raides comme à l'instant où il tomba, le sang et la cervelle congelés ensemble et formant une masse horrible. Ces pauvres filles, avec de l'aide, le firent placer sur un traîneau et le recouvrirent. L'une d'elles ne versa pas une larme, l'autre était à l'agonie. Je pouvais imaginer leurs sentiments et j'eus pitié d'elles de tout mon cœur, pauvres âmes ! Ce sont de telles scènes qui rendent la guerre si épouvantable... »

La rébellion du Haut-Canada. Les radicaux de Mackenzie dispersés par la milice loyaliste

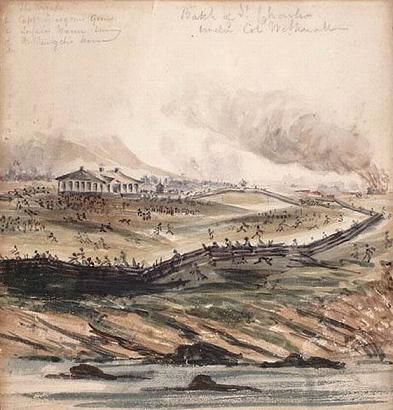

Dans le Haut-Canada, en apprenant la nouvelle de la révolte bas-canadienne, les réformistes radicaux, appelés eux aussi « Patriots » et regroupés autour de William Lyon Mackenzie, décident de renverser le gouvernement et de proclamer une république. L'occasion est d'autant plus belle qu'il n'y a pas de troupes régulières dans la capitale, Toronto (qui, en 1834, avait troqué le nom de York pour son nom d'origine amérindienne). Le 5 décembre, Mackenzie s'approche de la ville par la rue Yonge avec quelque 800 partisans mal armés et indisciplinés, quand éclate une échauffourée avec quelques Loyalistes, qui se solde par deux morts. L'incident provoque la mobilisation générale de la milice et des volontaires de la ville, la grande majorité des citadins ne voulant pas de révolution.

Deux jours plus tard, environ 900 miliciens torontois équipés de deux canons attaquent les quelque 500 insurgés - des centaines d'autres ont déjà déserté le camp de Mackenzie, tribun superbe mais soldat déplorable - à leur lieu de rassemblement de la rue Yonge, la taverne Montgomery. Le combat est bref et se solde par la fuite de la plupart des révolutionnaires improvisés dès les premiers coups de canon. On ne déplore que deux morts dans le camp des rebelles. Mackenzie parvient à se réfugier aux États-Unis, mais plusieurs de ses lieutenants sont capturés.

Ces événements mettent la province sens dessus dessous, car des rumeurs d'attaques par les rebelles affluent de toutes parts. Des groupes de Patriots se rassemblent dans la région de London, mais se dispersent sans livrer combat à l'approche d'une colonne de volontaires loyaux commandés par le colonel Allan Napier MacNab.

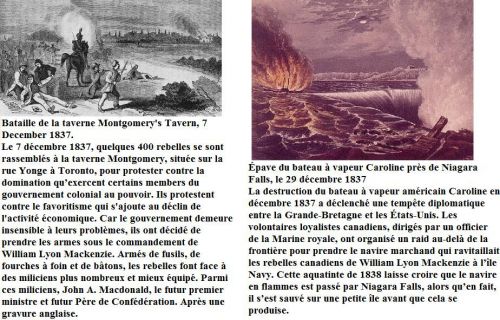

Incident frontalier

Les milices de la péninsule du Niagara se mobilisent également, car Mackenzie et ses partisans, avec l'aide de sympathisants américains, installent le gouvernement provisoire de la république du Haut-Canada dans la petite île de Navy, du côté canadien de la rivière Niagara, à environ quatre kilomètres en amont des célèbres chutes. Le Caroline, petit navire à vapeur américain acquis par les Patriots, assure leur ravitaillement. Le soir du 29 décembre, une cinquantaine de volontaires canadiens, commandés par le capitaine Andrew Drew, de la Royal Navy, montent à l'abordage du navire et le prennent en quelques minutes, du côté américain de la frontière. Seul un Américain partisan de Mackenzie est tué. Le navire, incendié, part à la dérive. Le Caroline en flammes approchant des grandes chutes dut certes fournir un spectacle inoubliable aux habitants des deux rives, ce soir-là. Toutefois, il ne plongea pas dans l'abîme, comme plusieurs journaux l'ont prétendu, mais s'échoua sur une petite île, au sommet des chutes, où il se désintégra.

Après cette violation manifeste de son territoire, la réaction diplomatique américaine est tout aussi spectaculaire, et les ambassadeurs à Washington et à Londres échangent quelques missives acerbes. Cependant, les Américains sont bien obligés d'admettre que plusieurs de leurs citoyens avaient fomenté l'invasion du Haut-Canada. Le président Martin Van Buren condamne cette attitude et ordonne aux troupes régulières du général Winfield Scott de patrouiller le côté américain de la frontière du Niagara. Le 13 janvier 1838, réalisant qu'ils ne pouvaient envahir le Haut-Canada, les hommes de Mackenzie évacuent l'île de Navy. Le 9 janvier, à l'ouest de la colonie, d'autres Patriots, partis de Detroit, viennent bombarder Amherstburg. Cependant, leur navire dérive avant d'être abordé par les miliciens canadiens. Ainsi se termine la rébellion de 1837 au Haut-Canada, révolte mouvementée, mais infiniment moins sanglante que celle du Bas-Canada.

Nouveaux préparatifs. Renforcement précipité des forces militaires

Appui américain aux rebelles

De leur côté, les insurgés réfugiés aux États-Unis, partisans de Papineau comme de Mackenzie, trouvent de nombreux appuis auprès des Américains. Ils fondent une société secrète, les Frères-Chasseurs, dont le but est d'organiser des contingents d'invasion aux États-Unis et de mettre sur pied au Canada des groupes secrets, qui se soulèveront contre les Britanniques au moment de l'invasion. Les Frères-Chasseurs prêtent serment, se reconnaissent entre eux par des signes convenus et des mots de passe, et possèdent une hiérarchie de commandement assez pittoresque. Un « grand aigle » désigne un genre de général qui commande toute une région, un « aigle » étant le colonel d'un régiment de 500 hommes, un « castor », le capitaine d'une compagnie comptant six « raquettes », chaque « raquette » commandant à son tour neuf « chasseurs ». Plusieurs Américains se joignent à cette société secrète qui vise à libérer le Canada. Mais au Canada même, certains doutent du désintéressement de leurs intentions, ce qui n'aide pas la cause des Patriotes canadiens.

Début des rébellions de 1838. Une suite d'incidents sur la frontière

Durant toute l'année 1838, les insurgés tiennent les deux provinces en alerte. Le 28 février, environ 250 hommes en armes, conduits par le docteur Wolfred Nelson, traversent la frontière à Week's House, proclament l'indépendance du Bas-Canada... et regagnent aussitôt le Vermont à l'approche des volontaires et des troupes britanniques ! De retour aux Etats-Unis, ils sont désarmés par l'armée américaine. Dans le Haut-Canada, au début du mois de mars, des Patriots occupent l'île de Pelee, non loin de Windsor. Le 3 mars, un détachement des 32e et 83e régiments, appuyé de volontaires loyaux, les attaque et les disperse après un bref et vif combat. Huit Patriots sont tués, tandis que les Britanniques perdent six soldats et un volontaire. En mai, un petit navire canadien, le sir Robert Peel, est pris et incendié dans les Mille-Îles. En juin, entre 40 et 70 Patriots, cachés dans les Short Hills de la péninsule du Niagara, capturent un détachement d'une douzaine de cavaliers des Queen's Lancers. Mais l'alarme est donnée et une battue, effectuée par des centaines de miliciens, les met en fuite.

Au Bas-Canada, la situation étant redevenue plus calme, sir John Colborne démobilise, au début de l'été, une grande partie des volontaires loyaux, se réservant la possibilité de les rappeler en cas d'urgence. Il peut d'ailleurs compter sur les renforts de troupes régulières venues de Grande-Bretagne et de Gibraltar.

Crainte d’un soulèvement des patriotes

En réalité, ce calme n'est qu'apparent. De nombreuses rumeurs circulent à propos des sociétés secrètes patriotes et le nouveau gouverneur en chef lui-même, Lord Durham, croit qu'elles pourraient regrouper jusqu'à 3 000 partisans pour la seule ville de Montréal. En effet, le surintendant de la police nouvellement créée à cet endroit, Pierre-Édouard Leclère, reçoit quotidiennement des bribes d'informations selon lesquelles un grand et terrible soulèvement se préparerait.

Ces craintes sont certes fondées. La stratégie des Frères-Chasseurs, mise au point par leur chef, Robert Nelson, prévoit la prise de Sorel par une partie de leurs membres, qui se joindront ensuite à une armée patriote venant des États-Unis pour s'emparer des forts Chambly et Saint Jean. Pendant ce temps, à Montréal, d'autres Frères-Chasseurs désarmeraient les troupes durant les services religieux du dimanche, période où les soldats ne sont armés que de leurs baïonnettes. Des soulèvements devront éclater simultanément en plusieurs points. Mais, le 2 novembre, le complot est éventé et les Britanniques sont en état d'alerte. Dès le lendemain, un important contingent de troupes régulières se dirige vers la frontière américaine. Au même moment, toutefois, des citoyens loyaux se présentent au fort Lennox pour s'y réfugier : des Patriotes ont traversé la frontière et se sont emparés de Napierville !

En effet, Nelson, proclamé président de la république du Bas-Canada, a installé son quartier général dans cette petite ville. Rejoint par les forces républicaines du docteur Cyrille Côté, il se prépare à avancer vers Montréal. Les Frères-Chasseurs sortent alors de l'ombre et commencent à se rassembler dans plusieurs localités, au sud de Montréal. Toutefois, malgré les plans concoctés au Vermont, l'organisation de l'opération est loin d'être au point. Elle « consistait tout bonnement, rapporta un Chasseur, dans la promesse d'un certain nombre [d'hommes] de se rendre en armes à l'appel des chefs alors à peine désignés. Quant à notre armement..., nos partisans [à Saint-Timothée] pouvaient réunir environ 100 fusils de chasse, dont la plupart dataient du temps des Français ; les autres étaient armés de fourches de fer, en guise de piques, et [de lames de] faux transformées en sabre ».

Le dimanche 4 novembre au matin, environ 600 Patriotes, dont la moitié sont armés de fusils, prennent le contrôle de la petite ville de Beauharnois, au sud-ouest de Montréal. Dans la ville même, Colborne ordonne à la milice des comtés de Glengarry et de Stormont, situés à l'est du Haut-Canada, de s'y rendre, met la garnison sur le pied de guerre et lance un ordre de mobilisation aux volontaires. En moins de quelques heures, 2 000 volontaires se retrouvent sur place, surveillant les entrées de la ville et sillonnant les rues. Toute action des Frères-Chasseurs contre la garnison est neutralisée. D'ailleurs, plusieurs suspects sont interpellés par la police et les volontaires, car la loi martiale est entrée en vigueur. Soldat prudent, Colborne attend les renforts, car on estime à environ 5 000 le nombre de Patriotes au sud de Montréal. En réalité, ils sont entre 2 500 et 3 000, déjà divisés par des conflits internes et des trahisons.

Napierville

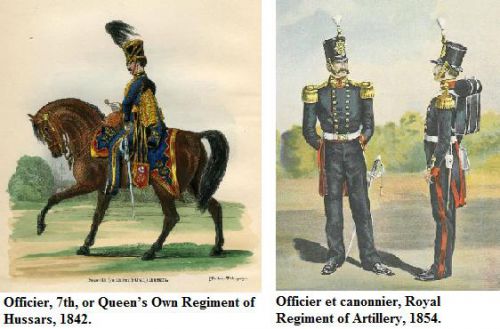

Conformément au plan de Colborne, les forces britanniques s'approchent des rebelles par trois directions différentes. Venus de l'ouest, les 7e hussards, les Grenadiers Guards, le 71e régiment et les miliciens du comté de Glengarry longent le Saint-Laurent et investissent successivement Saint-Timothée et Beauharnois, pour se joindre finalement aux miliciens de Stormont et aux volontaires de Huntingdon qui remontent la rivière Châteauguay. À Baker's Farm, le 9 novembre, ils dispersent rapidement les Patriotes, puis se dirigent vers Napierville, à l'est, au son des cornemuses, sous le commandement du général James Macdonell.

Au sud, près de la frontière américaine, les volontaires loyaux des villages environnants mettent les Patriotes en déroute à Lacolle, le 7 novembre, puis à Odelltown, le 9 du même mois. Ils sont rejoints par le King's Dragoon Guards et le 73e. Régiment. Sous le commandement du colonel George Cathcart, volontaires, fantassins et cavaliers britanniques prennent la direction de Napierville, au nord.

Enfin, au nord-est, Colborne lui-même s'est rendu à Saint-Jean et marche vers Napierville à la tête des 15e et 24e régiments. Au total, près de 3 300 soldats britanniques et volontaires loyaux convergent sur la petite ville. L'armée patriote s'évapore dans une débandade générale, tous craignant d'être encerclés et massacrés par les troupes britanniques. L'épisode de l'invasion et de l'insurrection de 1838 au Bas-Canada est clos.

L’invasion du Haut-Canada

Pendant ce temps, dans le Haut-Canada, la tentative d'invasion se poursuit plus résolument que jamais. À l'est du Haut-Canada, le 11 novembre, un puissant contingent d'environ 400 Patriots et volontaires américains fait irruption tout près de Prescott. Relativement bien armés, ils sont sous le commandement d'un aventurier finlandais qui se prétend polonais, Nils von Schoultz. Environ 140 volontaires et miliciens des environs se trouvent alors au fort Wellington, à Prescott. L'alarme générale est donnée dès que les Patriots abordent au Canada. Réalisant qu'il ne pourra prendre le fort Wellington, où on l'attend de pied ferme, von Schoultz se retire avec ses hommes dans un grand moulin à vent en pierre, près du fleuve Saint-Laurent, à un kilomètre à l'est du fort. Le 13 novembre, la place est encerclée par quelque 500 soldats et miliciens qui l'attaquent par voie de terre, pendant que deux bateaux à vapeur, le Queen Victoria et le Coburg, la bombardent. De nombreux Patriots et volontaires américains parviennent à s'échapper et à regagner les États-Unis, mais 131 d'entre eux se constituent prisonniers dans la soirée du 16. Une vingtaine de Britanniques et de volontaires loyaux sont tués dans cet engagement contre une trentaine d'insurgés.

Le 4 décembre, quelque 250 Patriots et volontaires américains, partis de Detroit, s'emparent de la ville de Windsor. Leur victoire est cependant éphémère puisqu'un contingent d'environ 130 miliciens du comté d'Essex les attaque et les repousse presque aussitôt. Les miliciens déplorent quatre morts parmi leurs membres et les Patriots environ 27. Excédé par les raids des insurgés et ébranlé par la mort de son ami le docteur John James Hume, le colonel John Prince, qui commandait les miliciens, fait exécuter sur-le-champ cinq prisonniers, geste appelé à provoquer un scandale. L'arrivée de troupes britanniques et d'Amérindiens dépêchés du fort Malden achève la déroute des rebelles.

L’héritage des rébellions. Le patriotisme du Haut-Canada

Le fort York, à Toronto, août 1839.

Le fort de Toronto, aussi connu sous le nom de fort York, fut reconstruit suite à sa destruction par les Américains en 1813. Comme on peut le constater par ce tableau de P.J. Bainbridge daté de 1839, le fort était situé au bord de l’eau, à l’entrée du port de Toronto. Un soldat écossais du 93rd (Highland) Regiment of Foot est à l’avant-plan.

Cette seconde rébellion plonge le Haut-Canada dans une mobilisation générale sans précédent. Le 30 novembre, 19 318 volontaires sont en service actif à travers la colonie, sans compter quatre bataillons et une compagnie de cavalerie de milice incorporée totalisant quelque 2 800 hommes. La peur avait gagné une grande partie de la population. Indépendamment des convictions politiques, la perception générale des événements basculait dans la crainte d'une ruée d'aventuriers de tout acabit. Treize Patriots et sympathisants américains, parmi lesquels von Schoultz, sont exécutés, et 86 autres déportés en Australie.

Rétrospectivement, la mémoire collective ontarienne en est venue à considérer cet épisode de ralliement général comme un témoignage de patriotisme. Cette interprétation est d'autant plus crédible que, contrairement à ce qui eut lieu durant la Guerre de 1812, les rébellions firent très peu de morts et de dommages dans le Haut-Canada, probablement parce que la population ne voulait pas des changements qu'auraient apportés la révolution et l'invasion.

Les Canadiens français traumatisés

Au Bas-Canada, la situation est différente. L'insurrection de 1837 y avait été sanglante, occasionnant la mort d'environ 300 Patriotes et d'une dizaine de volontaires, ce qui représente environ 10 fois plus de tués que le nombre de Voltigeurs et de miliciens du Bas-Canada tombés durant la Guerre de 1812. En outre, les destructions par le feu de villages et de fermes, plongeant les familles dans la misère, pratique couramment employée, traumatisèrent la population française.

La répression se prolongea d'ailleurs dans les localités favorables au mouvement patriote. À la fin de 1838, on lève un corps de Rural Police (ou de police rurale), sorte de force paramilitaire se déplaçant surtout à cheval, armée de bâtons, de fusils, de pistolets et de sabres. En dehors du fait qu'il pourchasse les criminels de droit commun, ce corps policier surveille et rapporte les agissements des habitants des villages « où l'insatisfaction et le mécontentement semblaient avoir pris profondément racine ». De nombreux postes, ayant chacun un sous-officier et quelques constables, sont aménagés dans les localités environnant Montréal, jusqu'à Hull au nord-ouest, Nicolet au nord-est et Saint-Jean au sud. Des corps policiers aux objectifs similaires étaient déjà en place à Montréal et à Québec depuis l'été de 1838.

D'autre part, les procès se succèdent : douze Patriotes montent sur l'échafaud et 58 autres sont déportés en Australie. Contrairement à ceux du Haut-Canada, les coupables étaient presque tous des fils du pays de souche française, de sorte que les condamnations furent ressenties par les Canadiens français avec douleur et consternation. La grande majorité d'entre eux n'avaient pas répondu à l'appel aux armes. Ces condamnés, qui s'étaient soulevés pour défendre leurs droits, n'étaient pas considérés comme des traîtres par la population.

Du point de vue militaire, la pertinence des initiatives et le professionnalisme des troupes britanniques ne font pas l'ombre d'un doute, ainsi que le fait que ce furent eux qui combattirent le plus. Quant aux volontaires, s'ils ne se montrèrent pas toujours comme des modèles de discipline et de modération, ils firent preuve à maintes reprises de bravoure et de hardiesse. Ils avaient, il est vrai, l'avantage d'être bien armés.

Tel n'était pas le cas de leurs compatriotes qui levèrent l'étendard de la révolte. Les politiciens qui avaient poussé leurs concitoyens à l'insurrection armée manquèrent totalement à leurs responsabilités lorsque éclatèrent les combats, n'ayant rien de plus pressé à faire que de se réfugier aux États-Unis. Livrés à eux-mêmes, sans armes, sans stratégie et sans tactique, placés sous le commandement de chefs improvisés, des milliers de gens n'eurent d'autre choix que de se barricader pour se défendre à l'approche des troupes. Ils étaient eux aussi fils du pays, au même titre que leurs opposants, et beaucoup de ces civils se comportèrent avec tout le sens de l'honneur dont sont capables les meilleurs soldats. Au combat, en définitive, seule la valeur compte, et à ce titre, certains Patriotes canadiens démontrèrent une bravoure exemplaire dans des circonstances désespérées.

La « guerre d'Aroostook ». Nouvelle menace américaine

Cependant, tout ce déploiement guerrier a miné la défense de l'Amérique du Nord britannique face aux États-Unis. En apparence, le pays est militairement plus puissant que jamais. Au ler janvier 1839, si l'on excepte les colonies maritimes, il y a 31 848 hommes en armes dans le Haut et le Bas-Canada, dont 10 686 soldats britanniques. Mais, en réalité, les deux Canadas sortent affaiblis de cette dure période. La plupart des volontaires loyaux se trouvent dans le Haut-Canada ; au Bas-Canada, il n'est plus question de songer à mobiliser la population, qui représente pourtant environ la moitié du potentiel d'hommes valides en Amérique du Nord britannique. Or, c'est précisément du côté de cette colonie que se profile une nouvelle menace américaine.

La frontière entre l'État américain du Maine et les colonies du Bas-Canada et du Nouveau-Brunswick avaient toujours été très floue. Or, en février 1839, le gouverneur du Maine revendique vivement la région d'exploitation forestière d'Aroostook et mobilise 8 000 miliciens pour occuper le territoire en question. C'est presque une déclaration de guerre, et l'incident est d'ailleurs qualifié comme la « guerre d'Aroostook ». Les prétentions américaines se heurtent à la résistance du Nouveau-Brunswick qui lui-même mobilise 1200 miliciens. Ne pouvant plus compter sur la milice du Bas-Canada, on envoie quatre compagnies du lle régiment au lac Témiscouata depuis Québec, afin de protéger la route utilisée l'hiver par les militaires circulant entre Québec et le Nouveau-Brunswick.

Une solution diplomatique

Heureusement, personne ne désire réellement déclencher une guerre et, en mars, une trêve diplomatique prévoit le retrait des troupes en attendant qu'une solution soit négociée. Mais d'autres incursions américaines surviennent au cours de l'été et de l'automne, de sorte qu'en novembre 1839, deux compagnies du lle sont renvoyées au lac Témiscouata. Cette fois, les soldats britanniques construisent un fortin en bois, le fort Ingall (à Cabano, au Québec). La controverse se règle finalement en août 1842, avec la signature d'une entente britannico-américaine délimitant la frontière entre le Maine et l'Amérique du Nord britannique. Les Américains obtiennent une partie de la région contestée, mais le chemin militaire demeure territoire des colonies britanniques.

À Québec, on ne se fait cependant pas d'illusions sur les intentions pacifiques des Américains. Dès novembre 1840, le remplaçant de Colborne au poste de commandant en chef des troupes de l'Amérique du Nord britannique, sir Richard Downes Jackson, juge que les nouvelles fortifications construites alors par les Américains près de la frontière sont « évidemment destinées à servir de bases pour de futures opérations offensives » contre le Canada...

Politique canadienne et replie britannique. Changement d’optique

Durant les années 1840 et 1841, on abolit les colonies distinctes du Haut et du Bas-Canada pour former le Canada-Uni. Celui-ci reste cependant divisé en deux parties, le Canada-Est et le Canada-Ouest, qui correspondent aux provinces actuelles du Québec et de l'Ontario.

En dépit de cette mesure, la situation politique de l'Amérique du Nord britannique demeure tendue et confuse. À Londres, on se demande sérieusement si le Canada-Uni est défendable sans le soutien d'une importante partie de ses habitants. Le duc de Wellington se rend compte de l'impossibilité pour la Grande-Bretagne de défendre efficacement les populations sous sa tutelle. Il est d'avis que si les colonies de l'Amérique du Nord ne peuvent mener une défense vigoureuse en cas d'attaque, il est « plus sage, bénéfique et juste» d'évacuer la garnison britannique et de les laisser négocier elles-mêmes le meilleur arrangement possible avec les Américains !

Impensable à peine quelques années auparavant, l'idée d'évacuer le Canada, lancée par le chef suprême de l'armée, séduit plus d'un Britannique. Le Canada n'est plus un enjeu stratégique central et il coûte au moins le double de ce qu'il rapporte en taxes. La Grande-Bretagne oriente donc sa politique dans ce sens et tend à se désengager dans la question de la défense du Canada-Uni.

Réduction et restructuration de la présence militaire

Au pays même, à mesure que s'estompe la menace d'une nouvelle rébellion, on procède à la démobilisation des volontaires. Évalués à environ 21 000 en 1839, ceux-ci passent à 4 879 l'année suivante et à 2 766 en 1841 et 1842. Finalement, en 1843, toutes les troupes provinciales sont licenciées, hormis trois compagnies de cavalerie au Canada-Est et une compagnie d'infanterie au Canada-Ouest, qui seront encore maintenues pendant sept ans.

Au Canada-Est, la Rural Police et les corps de police de Montréal et de Québec passent peu à peu de l'état de police politique paramilitaire à celui de force civile. Mais les coûts que représentent ces compagnies et, surtout, leur origine répressive sont des raisons suffisantes pour les supprimer. En décembre 1842, l'Assemblée législative ordonne la dissolution de tous les corps de police levés durant la rébellion. Cette décision crée cependant un vide au niveau de la lutte contre la criminalité, de sorte que d'autres forces policières devront, par la force des choses, être créées.

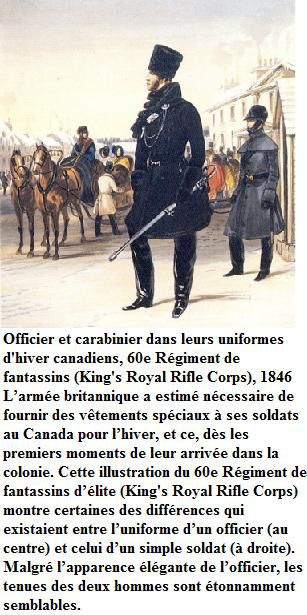

En 1842 et 1843, les régiments amenés d'urgence en 1838 se retirent. En 1844, toutefois, la garnison régulière britannique au Canada-Uni, avec ses 7 700 soldats, est encore trois fois plus importante qu'en 1837. Mais, chaque année, quelques centaines de soldats en sont retranchés. Certains n'attendent d'ailleurs pas que leur régiment retourne en Angleterre pour quitter le Canada, préférant passer aux États-Unis ! C'est pour enrayer ce mouvement qu'est organisé le Royal Canadian Rifle Regiment - le régiment des carabiniers royaux canadiens - en 1840 et 1841. Il ne s'agit pas d'un régiment canadien, comme son nom pourrait le laisser entendre, mais d'une unité composée de vétérans des régiments de ligne et faisant partie de l'armée régulière. Cependant, son service ne fait pas l'objet d'une rotation : c'est un régiment sédentaire dont les compagnies sont détachées le long de la frontière, pour surveiller les États-Unis, bien sûr, mais surtout pour empêcher les déserteurs de s'y rendre...

La réorganisation de la Milice. La crise de l'Oregon déclenche des réactions

La question de la milice canadienne reste très confuse durant ces années. Au Parlement, il est presque impossible d'aborder le sujet, tant les querelles qu'il provoque sont vives. Telle est la situation en 1845 lorsque éclate une crise majeure avec les États-Unis, celle de l'Oregon. Élu au cri de « Fifty-four Forty or Fight », le président James Knox Polk incite les Américains à se battre si la Grande-Bretagne refuse de céder le territoire compris à l'ouest des Rocheuses, au sud du 54e degré 40 minutes. Cette forte poussée de fièvre de la « destinée manifeste » des Américains, durant laquelle ils annexeront le Texas et déclareront la guerre au Mexique, incite les législateurs canadiens à voter enfin, en juin 1846, une nouvelle loi de la milice. Celle-ci tend à harmoniser et à reconduire la plupart des dispositions des lois antérieures. Dorénavant, tous les hommes âgés de 18 à 60 ans seront astreints au service militaire au sein de régiments de milice sédentaire, mais ils seront divisés en deux classes, la première se composant des hommes de moins de 40 ans. En cas d'urgence, jusqu'à 30 000 miliciens pourront être appelés dans des bataillons de milice incorporée.

Cette loi innove, dans la mesure où elle reconnaît officiellement l'existence de corps de volontaires. Elle régularise ainsi une situation existante et consacre le principe du volontariat au profit de l'obligation universelle de porter les armes. Il est en effet assez judicieux de compter sur des hommes désireux de servir leur communauté en tant que citoyen soldats. Toutefois, le gouvernement canadien ne leur fournira presque aucune aide. Ils devront d'abord s'entraîner, puis s'équiper à leurs frais d'uniformes, ainsi que de chevaux, avant d'obtenir de lui des armes. Ces conditions limitent le nombre de candidats potentiels à une minorité disposant du temps et de l'argent nécessaires pour se porter volontaires.

Tentatives de faire revivre une milice de francophones