Une décennie tumultueuse

Une période de guerre

Jusqu'au milieu du XIXe siècle, la paix règne entre les principales nations d'Europe. En 1854-1855, toutefois, la guerre de Crimée est le signe précurseur de confrontations à venir. Celle-ci sera suivie, en 1859, par un bref conflit opposant la France et le Piémont à l'Empire autrichien, que l'armée franco-piémontaise remportera. La péninsule italienne, alors divisée en plusieurs royaumes enclavant les territoires du pape, connaît pour sa part un puissant mouvement d'unification dirigé par Giuseppe Garibaldi et Camillo Benso Cavour, premier ministre du Piémont, qui aboutit, en 1861, à la proclamation du royaume d'Italie. Cependant, le pape s'oppose à la création de ce nouvel État, provoquant une crise qui va durer près de dix ans.

Du côté de l'Amérique du Nord, pendant que le Mexique est déchiré par une guerre civile doublée d'une invasion française, les tensions ne font que s'aggraver aux États-Unis entre les États du nord qui deviennent de plus en plus industrialisés, et ceux du sud où se développe la culture intensive du coton, fortement appuyée par l'emploi d'esclaves noirs. L'élection de l'antiesclavagiste Abraham Lincoln à la présidence amène les États du sud à se retirer de l'union, en 1861, pour former les États confédérés d'Amérique. Dès lors, la guerre civile devient inévitable. Les combats débutent avec le bombardement du fort Sumter dans le port de Charleston, en Caroline du Sud, et se répandent comme une traînée de poudre. Des batailles d'une ampleur jamais vue en Amérique opposent des centaines de milliers d'hommes et causent des pertes énormes : plus de 24 000 tués et blessés à Shilo, 38 000 à Antietam, en 1862, et près de 55 000 à Gettysburg l'année suivante.

Révolution dans l'armement. Du mousquet à âme lisse au fusil à chargement par la culasse

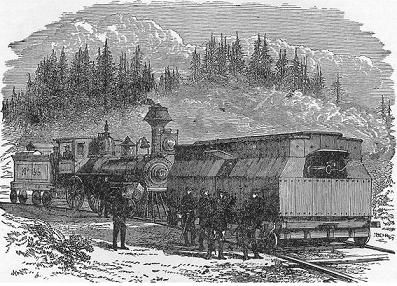

Train blindé de l’armée de l’Union équipé d’artillerie durant la Guerre civile américaine.

Les chemins de fer se répandirent rapidement à travers le Canada durant les années 1850 et 1860, la plupart étant gérés par le Grand Trunk Railway (maintenant le CN). La guerre civile faisant rage aux États-Unis souleva des inquiétudes concernant la sécurité des liens ferrovières canadiens, ce qui provoqua l’organisation de la brigade du Grand Trunk Railway. Cette unité de la milice volontaire canadienne, recrutée parmi les employés des chemins de fer, se composait de compagnies d’infanterie et d’artillerie qui étaient déployées le long des lignes ferrovières au Québec et en Ontario.

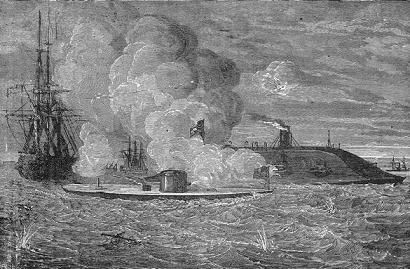

Le combat du USS Monitor et du CSS Virginia, Hampton Roads, Virginie, le 9 mars 1862.

La bataille navale entre le navire à vapeur blindé confédéré CSS Virginia (l’ancien USS Merrimack transformé) et le navire blindé de la marine de l’Union, le USS Monitor, le 9 mars 1862 révolutionna la tactique navale. C’est le Monitor qui gagna grâce à son profil bas et à sa tourelle rotative armée de seulement deux canons, démontrant ainsi la supériorité des navires de guerre armées de tourelles. Ces innovations furent notées attentivement par les responsables militaires et politiques au Canada et en Grande-Bretagne.

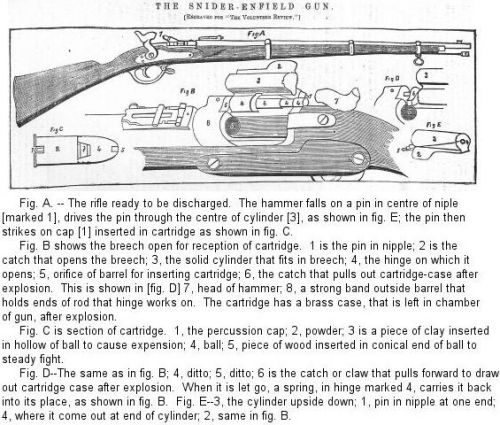

Le fusil rayé Snider-Enfield et son mécanisme de chargement par la culasse, 1867.

Son mécanisme de chargement par la culasse permettait une cadence de tir beaucoup plus rapide. Cette arme très moderne pour son époque fut distribuée à la Milice volontaire canadienne en 1867. Pris du 'The Volunteer Review,' (Montréal) 27 mai 1867.

Évolution des tactiques de l’infanterie

Toutes ces innovations transforment les tactiques d'infanterie, et plus particulièrement les déplacements des armées sur les champs de bataille, d'autant plus qu'à la même époque, l'artillerie de siège et de campagne enregistre, elle aussi, des progrès remarquables. Les armées avancent encore en ligne, mais ont une plus grande portée. La cavalerie cesse désormais de se lancer dans de grandes charges contre les fantassins, mais se tient prête à exploiter toute déroute ennemie. Des soldats armés de fusils modernes et bien à l'abri dans des tranchées se révèlent fort efficaces contre des assaillants, comme le démontre le siège de Vicksburg, en 1863, où les Sudistes perdent 31 000 hommes, tués et blessés, contre seulement 4 500 pour les Nordistes. Guerre civile épouvantable aux États-Unis, invasion terrible au Mexique... Tout l'hémisphère nord-américain est à feu et à sang. Seul le Canada demeure un havre de paix... Mais cela peut-il durer ?

L’incident du Trent

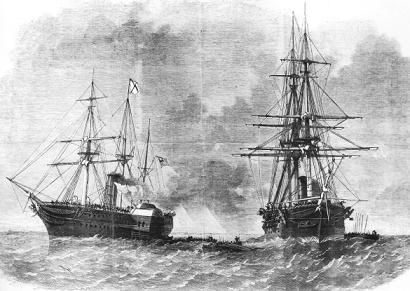

Le navire de la poste royale britannique Trent (à gauche) arraisonné en haute mer par le navire de guerre américain USS San Jacinto (à droite) le 8 novembre 1861.

Cet incident failli faire éclater la guerre entre les États-Unis et la Grande Bretagne, cette dernière estimant l’action du navire américain proche du kidnapage et de la piraterie. Les Canadiens étaient très inquiets à cette époque car ils savaient que, si la guerre se déclarait, la plupart des combats de dérouleraient sur leur territoire.

En Grande-Bretagne comme au Canada, on désire se tenir à l'écart de la guerre de Sécession. Mais, le 8 novembre 1861, un premier incident laisse présager le pire les marins du navire de guerre américain USS San jacinto enlèvent de force, en haute mer, des délégués confédérés voyageant à bord du navire britannique Trent. La liberté de navigation et la neutralité des mers sont remises en question et l'Angleterre crie au scandale ! Dès que la nouvelle est transmise à Québec, le gouverneur général, Charles Stanley Monck, ordonne que les troupes en garnison au Canada-Uni soient mises en état d'alerte. La Grande-Bretagne envoie des renforts et la garnison passe de 5 500 à plus de 18 000 officiers et soldats en 1862, nombre sans précédent depuis les tentatives d'invasion de 1812.

La perspective d'une guerre avec les États-Unis inquiète évidemment au plus haut point l'opinion canadienne, et le nombre de volontaires bondit à plus de 13 000 en mai 1862, et à quelque 25 000 à la fin de l'année ! Un homme pour chaque tranche de 100 habitants de tous les âges et des deux sexes est sous les drapeaux, la proportion étant cependant trois fois plus grande dans les villes que dans les campagnes. Outre les nombreuses compagnies de carabiniers, de cavalerie et d'artillerie, il en existe maintenant de génie et de marine, ces dernières fournissant les équipages de petites canonnières - souvent des yachts armés - affectées aux lacs Ontario et Érié.

L'incident du Trent se règle diplomatiquement, car les États-Unis ne peuvent se permettre de combattre sur deux fronts, étant déjà à la merci de la Royal Navy. À Halifax, l'amiral Alexander Milne projette de briser le blocus nordiste des États du sud, d'instaurer son propre blocus des États du nord et d'aider l'armée confédérée en Virginie. Et son escadre est assez puissante pour balayer la marine américaine...

La vulnérabilité du Canada-Uni. Plans de défense

Un détachement du train de l’Armée britannique envoyé au Canada suite à « l’incident du Trent ». La garnison britannique au Canada fut plus que triplée en 1862 atteingant au-delà de 18 000 soldats réguliers tandis que la milice volontaire fut portée à 25 000 hommes.

Aussitôt le choc de la crise surmonté, il faut penser rapidement aux moyens propres à repousser une éventuelle invasion américaine du Canada par voie terrestre. Dès février 1862, Lord Monck nomme une commission d'enquête chargée d'étudier le système de fortifications et de défense du Canada-Uni, sous la direction du colonel du Génie John William Gordon. Le rapport est remis le 2 septembre. Les commissaires prévoient que les Américains attaqueront probablement Collingwood, Windsor, la péninsule du Niagara, Prescott et Montréal dans un premier temps, puis Kingston et Québec dans un second temps. Ils recommandent donc l'édification de fortifications à 16 endroits, ce qui coûterait environ £ 1 600 000 (ou 8 500 000 dollars canadiens de l'époque), et le maintien sur un pied de guerre de 65 000 soldats et volontaires. De plus, la construction d'une voie ferrée entre Halifax et Montréal leur paraît éminemment souhaitable afin de compléter, vers l'est, le réseau qui s'étend déjà jusqu'à Windsor vers l'ouest. Les chemins de fer sont alors en plein essor dans le monde entier et les états-majors reconnaissent maintenant leur importance pour le transport et le déploiement rapide des troupes, comme ils sont également conscients de l'intérêt des lignes télégraphiques, qui bordent habituellement les voies ferrées, pour assurer les communications.

Le Canada est réticent à participer

Pendant que la commission accomplit son travail, un projet de loi prévoyant une expansion considérable de la milice volontaire pour un coût de 500 000 $ soulève un tollé au sein de la population canadienne, et plonge le pays dans une crise politique. Parrainé par John Alexander Macdonald et Georges-Étienne Cartier, le projet est rejeté en session parlementaire, ce qui entraîne la chute du gouvernement conservateur. Mais le rejet de cette loi choque profondément les Britanniques qui ont promptement dépêché des troupes, des armes modernes, et vu leur facture de la garnison nord-américaine passer en un an de £ 300 000 (1500 000 $) à près de 1 000 000 livres sterling ( 5 000 000 $ ), pour se voir à présent refuser l'aide de ceux qu'ils viennent défendre ! Des débats houleux s'ensuivent au Parlement de Londres et la presse britannique se déchaîne. Le nouveau gouvernement libéral de John Sandfield Macdonald, et Louis-Victor Sicotte, tentent de calmer l'opinion britannique en augmentant le budget de la milice à 250 000 $, mais les Britanniques ne se montrent pas dupes. En effet, il ne s'agit là que de la somme requise pour mobiliser 25 000 volontaires en cas d'urgence ; le gouvernement canadien ne recrute donc aucun corps permanent pour appuyer les soldats britanniques. En Angleterre, le point de vue exprimé par The Spectator résume la réaction générale « Nous n'avons pas à défendre des hommes qui ne veulent pas se défendre. »

Les Britanniques ne sont évidemment pas d'humeur à adopter les coûteuses recommandations de la commission de 1862 ! Au pays, la situation reste pourtant au beau fixe, dans l'ensemble, en 1863 et 1864, bien qu'une nouvelle loi de la milice, votée en 1863, prévoie maintenant un total de 35 000 volontaires et que, fait nouveau, le gouvernement du Canada-Uni fournisse désormais l'uniforme en plus des armes. Celui des carabiniers sera vert foncé relevé d'écarlate et celui des fantassins écarlate relevé de bleu foncé, avec galons et passepoils blancs, ce qui correspond quasiment à la tenue des troupes britanniques. D'ailleurs, les artilleurs volontaires seront vêtus comme dans l'artillerie britannique et les compagnies de marine comme dans la Royal Navy. On espère ainsi tromper l'ennemi en lui faisant confondre, à distance, les volontaires avec les redoutables soldats de l'armée britannique. La cavalerie, pour sa part, continuera à porter des uniformes disparates jusqu'en 1866, date où on lui fournira une tenue semblable à celle du 13e régiment de hussards, sans doute en prévision de l'arrivée prochaine de ce régiment au pays.

On craint de plus en plus qu'une fois la guerre de Sécession terminée, les États-Unis n'envahissent le Canada-Uni. Le gouvernement britannique demande donc au lieutenant-colonel du Génie William Francis Drummond Jervois d'évaluer à nouveau le système de défense canadien. Celui-ci conclut que les 12 000 soldats britanniques et les 35 000 volontaires disposés le long de la frontière ne pourront arrêter les armées américaines, 20 fois plus nombreuses, aguerries et mieux armées, qui se déploieront rapidement en cas d'invasion grâce aux lignes de chemins de fer reliant les principales villes canadiennes et américaines. La majorité des plans de fortifications proposés en 1862 sont désormais désuets ; les armées américaines sont maintenant si nombreuses que certaines pourraient assiéger des villes, pendant que d'autres traverseraient le pays. Afin de résister avec un maximum d'efficacité, il faut donc regrouper les forces disponibles dans quelques forteresses presque imprenables. Jervois considère que le Canada-Ouest est pour ainsi dire indéfendable. Selon une de ses hypothèses, Kingston, Montréal et Québec pourraient devenir ces forteresses inexpugnables, mais au coût politiquement insoutenable de quelque £ 1 700 000 (8 750 000 dollars canadiens) ! Dans une optique plus économique, il faudrait au moins garder la ville de Québec et, pour ce faire, doter la rive sud de grands forts modernes afin d'empêcher les Américains d'y ériger des batteries et de bombarder la citadelle et la ville à bout portant.

L'autre place forte à défendre est évidemment Halifax, dont les fortifications doivent être également rénovées. Enfin, comme le préconisait déjà le gouvernement britannique, il faut harmoniser la défense des diverses colonies d'Amérique du Nord. Jervois explique aux Pères de la Confédération, réunis à Québec en novembre 1864, qu'il est d'une importance absolument capitale d'avoir une direction unique et nationale de la défense de l'Amérique du Nord britannique. Aux bienfaits d'une union politique s'ajouteraient donc les avantages d'une union militaire, car les Britanniques ne resteront pas indéfiniment au Canada.

Le raid de ST-Albans. Raids des Confédérés depuis le Canada

La question de la défense du Canada-Uni contre les États-Unis ressurgit à l'automne de 1864. En septembre, un groupe de Confédérés ayant leur base au Canada-Uni capture deux navires marchands américains sur le lac Érié. Puis, un incident plus grave a lieu en octobre, quand une vingtaine de Sudistes partis de Montréal prennent la petite ville frontalière de St. Albans, au Vermont, tuant un civil, dévalisant les banques et tentant d'incendier la ville avant de se réfugier au Canada-Uni. Outré que le pays voisin serve de base pour organiser des raids confédérés, le gouvernement des États-Unis menace de sévir. Les États frontaliers sont particulièrement excédés de la tolérance canadienne qu'ils perçoivent comme une trahison. Au Vermont, 2 200 volontaires sont mobilisés et on poste un régiment de cavalerie régulière à Burlington et à St. Albans. L'État de New York envoie 13 régiments en service actif à sa frontière avec le Canada, et le Michigan mobilise quelques compagnies.

Cette fois, le gouvernement canadien est vraiment inquiet et, le 19 décembre, il mobilise 30 compagnies de volontaires, réparties en trois « bataillons administratifs » ayant leurs quartiers généraux à Windsor, à Niagara et à Laprairie, afin d'empêcher que de nouveaux raids se produisent le long de sa frontière. C'est la première fois depuis les troubles de 1837-1838 que des volontaires sont appelés en service actif. Les compagnies qui composent ces bataillons proviennent de régions diverses. Par exemple, trois des dix compagnies cantonnées à Windsor sont montréalaises. Les trois bataillons passent un hiver tranquille et sont dissous le 28 mars 1865.

Les craintes d'une guerre suscitent une nouvelle politique britannique

Le 9 avril 1865, l'armée confédérée du général Robert E. Lee se rend à Appomattox Court House, mettant fin à la guerre civile américaine. Les craintes d'invasion du Canada atteignent alors leur paroxysme. Les travaux de construction des trois grands forts proposés à la Pointe de Lévy (Lauzon) commencent le même mois, après un débat houleux aux Chambres des communes et des Lords, à Londres, où l'opposition considère le Canada comme indéfendable. Elle soutient que le fait d'entretenir une garnison revient à inciter les Américains à infliger un revers militaire à la Grande-Bretagne et qu'y construire des forts deviendrait du gaspillage pur et simple.

Heureusement, si l'on peut dire, les Américains sont épuisés par leur terrible guerre civile. Ils déplorent un million et demi de morts, dont 700 000 tués sur les champs de bataille, et plus de 500 000 blessés, sur une population de cinq millions et demi d'hommes âgés entre 18 et 45 ans. L'armée de l'Union, forte d'un million d'hommes en avril, est réduite à 350 000 en août. Deux ans plus tard, ils ne sont plus que 57 000, dont seulement 1 300 postés le long de la frontière canadienne. Le général sir John Michel, commandant de l'armée britannique en Amérique du Nord conclut alors avec justesse que l'ère des confrontations militaires avec les États-Unis est révolue.

Une décennie tumultueuse. Les fénéens

Peu de Canadiens d'aujourd'hui ont entendu parler des Fenians. Pourtant, ceux-ci semaient de sérieuses craintes chez nos ancêtres des années 1860 et ont fait bien souvent la une des grands quotidiens canadiens de l'époque. Il s'agissait d'une société plus ou moins secrète de patriotes irlandais immigrés aux États-Unis, désireux de promouvoir, par la force, l'indépendance de leur patrie assujettie à la Grande-Bretagne. À la fin de 1865, quelque 10 000 vétérans d'origine irlandaise de la guerre civile américaine appartenaient aux Fenians. Ils se divisaient en deux factions, l'une favorisant une insurrection en Irlande, l'autre voulant s'emparer du Canada-Uni pour l'échanger contre l'indépendance irlandaise ! Ils furent pris très au sérieux par les autorités canadiennes et britanniques, qui placèrent des espions au sein de leurs factions, et ce qu'ils découvrirent n'avait rien de bien rassurant. Les Fenians se composaient habituellement d'officiers et de soldats aguerris, semblaient bien organisés, avaient de l'argent et possédaient non seulement des fusils rayés mais aussi des carabines Spencer à sept coups se chargeant par la culasse, armes efficaces que personne ne possédait au Canada-Uni. En apprenant cela, le gouvernement canadien en commande immédiatement 300.

Les services secrets rapportent bientôt la possibilité d'une attaque le jour de la Saint-Patrice, de sorte qu'en mars 1866, le gouvernement canadien appelle 14 000 volontaires en service actif. Mais rien ne se produit et les volontaires canadiens sont démobilisés à la fin du mois. Néanmoins, en avril, un raid manqué des Fenians contre l'île Campobello, au Nouveau-Brunswick, sème l'inquiétude parmi la population et la rallie à la proposition d'unir les diverses colonies d'Amérique du Nord britannique en un seul pays.

L’invasion de 1886. Les Irlando-américains massacrent la milice canadienne

La bataille de Ridgeway, le 2 juin 1866. Les troupes des Fenian eurent initiallement raison des miliciens volontaires canadiens déployés dans la confusion contre eux. Mais les Fenien dûrent bientôt s’en retourner aux États-Unis plutôt que de faire face au renforts de troupes canadiennes et britanniques qui convergaient vers la peninsule de Niagara. Des raids montés par les Fenian à la frontière du Québec furent repoussés quelques jour plus tard.

La fin du mois de mai, de nouveaux rapports des services secrets prévoient des attaques contre le Canada pour le début de juin. Le gouvernement canadien n'hésite pas à mobiliser 20 000 volontaires entre le 31 mai et le 2 juin. Treize petits bateaux à vapeur transformés en canonnières et montés par des équipages de volontaires, encadrés par la Royal Navy, patrouillent les Grands Lacs et le Saint-Laurent.

Cette fois, l'invasion a bel et bien lieu. Quelque 850 Fenians, commandés par le général John O'Neill, traversent la rivière Niagara et s'approchent de Port Colborne. Les 2e et 13e bataillons de volontaires canadiens, ainsi que les compagnies de carabiniers de York et de Caledonia, totalisant environ 900 hommes sous le commandement du lieutenant-colonel Alfred Booker, interceptent cette petite armée fénienne à Ridgeway, le 2 juin. Au début, la bataille s'annonce favorable pour les volontaires canadiens qui, malgré leur inexpérience, avancent et tirent en ordre, lorsque le commandement ordonne de se préparer à recevoir une charge de cavalerie ! Cette consigne a pour effet de semer la panique dans les rangs, et la confusion devient bientôt générale ; les volontaires prennent peur et s'enfuient ! Cette occasion, neuf Canadiens sont tués et 32 autres blessés, les Fenians comptant 10 tués et quelques blessés.

Une deuxième bataille a lieu le même jour, à Fort Erie, quand le vapeur W.T. Robb, ayant pour équipage la brigade navale de Dunnville, y débarque la compagnie d'artillerie volontaire du canal Welland. Peu après, l'armée victorieuse de O'Neill arrive, et une vive fusillade éclate. Le navire parvient à rembarquer une partie des volontaires avant de se retirer. Six canadiens sont blessés et 36 faits prisonniers, mais les Fenians comptent 9 tués et 14 blessés. Ces victoires sont toutefois sans lendemain pour les Fenians, car d'autres troupes canadiennes et une partie des 16e et 47e régiments britanniques arrivent. O'Neill et ses hommes repassent aux États-Unis et se font désarmer par des détachements de l'armée américaine.

Échec d’une deuxième attaque

Quelques jours plus tard, le 8 juin, une seconde petite armée de Fenians franchit la frontière près de Huntingdon, au sud de Montréal. Plusieurs corps de volontaires sont déjà postés à proximité, mais l'excitation est à son comble dans les journaux montréalais. The Gazette rapporte même que le nombre des envahisseurs se situe autour de 5 000 ! En réalité, ils ne sont qu'un millier, ayant pénétré de quelques kilomètres à peine en territoire canadien, lorsqu'ils s'aperçoivent que plusieurs milliers de soldats britanniques et de volontaires canadiens provenant de tous les côtés à la fois convergent sur eux. Ils rebroussent donc chemin. Cependant, les troupes britanniques et canadiennes en rattrapent environ 200, au moment où ils quittaient Pidgeon Hill. Les Royal Guides, compagnie de cavalerie volontaire de Montréal, les charge sabre au clair et en capture 16. Après cet épisode, les Fenians suspendent leurs attaques pendant quelques années.

Une milice volontaire pls efficace

Caporal des Royal Guides, vers 1866. La Garde du corps du Gouverneur général (ou Royal Guides) du Bas-Canada a été constituée en 1862 en tant que 3e unité de miliciens volontaires de la cavalerie de Montréal. Cela a provoqué une dispute avec une unité de Toronto concernant le droit au titre de « Garde du corps du Gouverneur général ». La cavalerie de l’Ontario a eu le dernier mot; l’unité de Montréal a été démantelée en 1869, tandis que les successeurs des volontaires de Toronto conservent toujours leur titre de Governor General's Horse Guards. L’uniforme que l’on aperçoit sur cette photographie des années 1860 est un mélange du style des uniformes des dragons britanniques et des dragons d’unités légères. Les garnitures, les soutaches et les cordons de la tunique bleue sont de couleur blanche. Le casque, de style « dragoon », est en métal blanc et agrémenté d’une plume rouge en crin de cheval.

Sur le plan militaire, les Canadiens devaient tirer plusieurs leçons des raids féniens. Ainsi, l'organisation des volontaires ruraux en centaines de compagnies indépendantes rendait leur déploiement fort compliqué. L'adjudant général Patrick MacDougall ordonne qu'elles soient désormais regroupées en bataillons, comme cela se pratiquait pour les compagnies urbaines depuis 1859. On constate aussi que les corps de volontaires embrigadés avec des troupes régulières britanniques se révèlent manifestement meilleurs que les autres, car, grâce à la fréquentation de soldats de métier et aux instructions qu'ils en reçoivent, les volontaires acquièrent beaucoup d'astuces militaires. Des camps d'entraînement de huit jours sont donc organisés durant l'été pour ces bataillons, afin qu'ils apprennent les rudiments de l'art militaire avec l'aide des régiments britanniques. À cet effet, on organise sept brigades comprenant chacune trois bataillons de volontaires et un bataillon britannique. Les Canadiens apprécient cette innovation car, dit l'un d'eux, ils savent qu'ils « seraient bien commandés par des soldats de profession et qu'ils auraient les conseils et l'appui d'hommes dont le métier était la guerre ».

On s'aperçoit également que l'arme utilisée par les volontaires canadiens, le fusil rayé Enfield se chargeant par la bouche, est désormais déclassée et devrait être remplacée de toute urgence par une arme se chargeant par la culasse, comme en possèdent déjà de nombreux Fenians. En 1866, à peine quelques régiments de l'armée régulière avaient commencé à recevoir des armes dotées du système Snider-Enfield. Durant la seconde moitié de l'année, le gouvernement, désireux d'équiper sans délai ses volontaires avec des armes modernes, achètent quelque 6 000 carabines se chargeant par la culasse. De plus, en septembre, il commande la fabrication de 3 000 carabines Peabody, qui, en raison de retards de production, ne sont pas livrées avant le printemps 1867. Quelque 30 000 fusils rayés Snider-Enfield arrivés sans frais d'Angleterre durant l'été de cette même année sont en outre distribués aux fantassins et artilleurs. Les troupes à cheval utilisent, quant à elles, les carabines de cavalerie Spencer jusqu'en 1874. Grâce à ces mesures, la milice volontaire canadienne se retrouve très bien armée, équipée et entraînée pour l'époque.

La Montreal Volunteer Cavalry en uniforme d'hiver, 1865-1866. L’artiste qui a composé cette scène hivernale (le capitaine Francis G. Coleridge du 1er bataillon du 25e Régiment de fantassins, appelé le King’s Own Borderers) avait visiblement déjà vécu de telles situations. Au bas de l’image originale, on peut lire les mots suivants : « Sit easy! Now’s your time to blow your noses, not when you are marching past » [Au repos! Vous pouvez vous moucher maintenant, mais non pendant le défilé]. À noter, les nombreux mouchoirs sortis dans les rangs.

Artilleur et officier, Royal Regiment of Artillery, années 1860. À compter de 1863, les artilleurs de la Milice volontaire canadienne portaient un uniforme identique à celui des artilleurs réguliers de l’Armée britannique.

Timbalier du 13th Hussars, vers 1873. Le 13th Hussars, un régiment de cavalerie légère britannique, servit au Canada entre 1867 et 1869. Son uniforme fut adopté par la plupart des unités de cavalerie volontaire canadienne.

La confédération. Une milice unifiée

Artilleur et officier, Halifax Garrison Artillery, 1868.

Depuis la fin du XVIIIème siècle, cette unité d’artillerie de milice volontaire assistait les artilleurs réguliers du Royal Artillery britannique pour servir les canons montés dans les nombreuses fortifications qui gardaient la ville d’Halifax et son importante base navale de Royal Navy. Son uniforme était habituellement identique à celui du Royal Artillery. De 1864 à environ 1870, l’unité porta un uniforme d’artillerie propre à la Milice de la Nouvelle-Écosse tel qu’illustré.

Le ler juillet 1867, le Canada-Est et le Canada-Ouest deviennent les provinces de Québec et d'Ontario. Unies au Nouveau-Brunswick et à la Nouvelle-Écosse, elles forment officiellement un nouveau pays, le Canada, premier État autonome au sein de l'Empire britannique, qui conserve un lien politique important avec la Grande-Bretagne. Adoptée en 1868, la loi de la Milice entérine l'unification des milices des deux provinces maritimes, du Québec et de l'Ontario. Désormais, toutes les décisions concernant la défense, y compris pour la milice, relèveront du gouvernement fédéral. On installe le quartier général à Ottawa et l'on crée des districts militaires dans les provinces. Les districts 1 à 4 couvrent l'Ontario, 5 à 7 le Québec, 8 le Nouveau-Brunswick et 9 la Nouvelle Écosse. Ces modifications ne changent pas grand-chose pour les miliciens de l'Ontario et du Québec, puisqu'ils relèvent toujours des mêmes règlements, gardent leurs uniformes, et que leurs bataillons conservent leurs désignations antérieures. Cependant, pour les 2 717 volontaires du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, cela entraîne des changements considérables. Leurs lois et règlements deviennent caducs et sont remplacés par ceux du Canada, ce qu'ils acceptent d'ailleurs assez bien dans l'ensemble, puisque les nouvelles dispositions s'avèrent plus favorables pour eux que les anciennes. Le seul problème qui se pose est celui de la numérotation des bataillons. En effet, plusieurs bataillons des Maritimes se voient forcés de prendre leurs numéros après ceux de l'Ontario et du Québec, même s'ils sont plus anciens.

La milice volontaire canadienne compte alors officiellement 37 170 hommes, dont 21 816 en Ontario et 12 637 au Québec, et coûte un million de dollars par an au trésor public. Elle se compose en grande partie d'unités d'infanterie, de carabiniers, de cavalerie et d'artillerie, mais elle comprend aussi des unités navales. Il en existe quelques-unes en Ontario de 1862 à 1870 et on trouve un corps de Sea Fencibles de St. John, au Nouveau-Brunswick, de 1833 à 1867. Mais l'unité la plus importante du genre est sans doute la Brigade navale de la Nouvelle-Écosse. Mise sur pied à partir du mois d'avril 1866 et comptant quelque 550 hommes, elle se compose de plusieurs compagnies de marins volontaires, réparties dans les principaux ports de la province. Elles seront cependant dissoutes vers la fin de 1868, à l'exception d'une seule, formée de 122 hommes, à Halifax, et la Brigade navale sera finalement incorporée à l'artillerie de garnison de cette ville en 1871. Toutes ces troupes portent l'uniforme de la marine. Enfin, de 1869 à 1874, il existe en Gaspésie, au Québec, deux compagnies d'infanterie de marine volontaire portant l'habit écarlate, l'une à Bonaventure, et l'autre à New Carlisle. C'est à cette occasion que, pour la première et la dernière fois, le Canada se dotera d'une infanterie de marine.

Les Canadiens croient au maintien de la garnison britannique

Malgré l'unification et, partant, le renforcement des effectifs, il ne fait aucun doute dans l'esprit des politiciens canadiens de l'époque que la Grande-Bretagne continuera d'assurer, pour l'essentiel, la défense du pays. Même s'il est possible, éventuellement, qu'elle réduise la garnison, elle maintiendra toujours, pense-t-on, quelques régiments à Québec, à Montréal, à Kingston, ainsi qu'à London. Cette dernière ville, située entre Windsor et la péninsule du Niagara, est en effet devenue, depuis les années 1840, la principale base britannique dans l'ouest de l'Ontario, sa situation centrale permettant le déploiement des troupes à l'est comme à l'ouest. En fait, ce système de modeste garnison régulière britannique appuyée par la milice volontaire canadienne est considéré comme quasiment immuable. Or, il existe de nombreux différends entre les gouvernements britannique et canadien au sujet des frais qui en découlent : les Canadiens attendent des Britanniques qu'ils défraient la totalité du coût d'entretien des fortifications et des garnisons régulières, alors que les Britanniques demandent aux Canadiens, sans succès, de contribuer à alléger leur fardeau.

Une décinie tumultueuse. Les Canadiens forcés de défendre le Canada

Volontaire de la milice canadienne vêtu d'une redingote, 1866

Cette image présente un volontaire canadien vêtu d’une redingote d’infanterie adoptée par quelques unités à partir de 1866. Il s’agissait d’un vêtement plus simple et moins ornementé que le manteau de grande tenue. La coupe était souvent un peu plus ample grâce aux nombreux plis sur le devant. Le tissu utilisé pour confectionner ces redingotes était souvent de moins grande qualité. L’ajout du képi, comme on peut voir dans cette image, confère à cette tenue de service un aspect assez pratique, tout en respectant les normes des années 1860. Ce volontaire tient un fusil à âme rayé se chargeant par la culasse de type Snider-Enfield, l’arme la plus perfectionnée de l’infanterie britannique, distribuée dès sa sortie.

L'automne de l'année 1868, Georges-Étienne Cartier et William MacDougall est délégués à Londres pour négocier les questions relatives à la défense. Ils ont de nombreuses demandes à soumettre, afin d'améliorer, aux frais de l'Angleterre bien entendu, la situation militaire du Canada. Mais en Grande-Bretagne, le nouveau gouvernement libéral de William Gladstone a bien d'autres priorités, et il annonce qu'il retirera les troupes britanniques du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande dans deux ans ! Seules les grandes bases navales conserveront une garnison, ce qui signifie que toutes les troupes seront évacuées du Canada, sauf celles qui sont cantonnées à Halifax.

Pris de court, les délégués canadiens ne croient vraisemblablement pas à cette décision, préférant y voir une manœuvre politique. La négociation dégénère, le Canada allant jusqu'à refuser de payer une facture de 4 000 $ pour la réparation d'armes endommagées par les volontaires canadiens, qui provenaient des magasins de l'armée britannique. Si l'on songe que c'est le contribuable britannique qui, en six ans, a payé pour armer les volontaires canadiens de 40 000 fusils rayés Enfield et de 30 000 Snider-Enfield, on comprend que cette réaction scandalise les ministres britanniques, plus que jamais déterminés à retirer leurs garnisons; dès 1869-1870, celle du Canada passe donc de 16 000 à 6 000 soldats, ce qui engendre pour le Trésor royal une économie d'environ 10 000 000 $ (£ 2 000 000). La Royal Navy continuera d'assurer la défense navale des territoires britanniques d'outre-mer, mais l'opinion publique réclame le rapatriement de l'armée en Grande-Bretagne... Face à la France de Napoléon III et à la puissance croissante de l'Allemagne, son inquiétude ne cesse en effet de grandir.

Les canadiens à l’étranger. Tensions ethniques au sein de la Milice

Au sein de la population canadienne, des tendances politiques et des sympathies très diversifiées coexistent. Si le mouvement fénien n'eut manifestement pas de succès auprès des ressortissants d'origine irlandaise, dès les années 1850, on signalait des tensions ethniques entre les compagnies irlandaises et britanniques de la milice volontaire. En 1856, le gouverneur général fait savoir qu'il n'admet pas de tels agissements et qu'il s'attend à ce que l'harmonie complète règne entre les compagnies de volontaires. Au cours de l'année suivante, l'adjudant général confirme le droit de la compagnie irlandaise à Kingston de célébrer la Saint-Patrice en uniforme, tout comme « une compagnie écossaise ou toute autre compagnie l'avait de participer au festival de son saint patron », ajoutant que les « sentiments d'intolérance » chez les volontaires de Kingston doivent disparaître. Il est certain que des tensions continuèrent d'exister, non seulement entre les Irlandais et les Britanniques, mais aussi entre Écossais, Anglais et Canadiens français. Cependant, la position très ferme des autorités face à tout débordement ethnique ou racial évita certainement des incidents sérieux au sein des forces volontaires canadiennes.

Un régiment impérial recruté au Canada

Le lien affectif avec la mère patrie est alors encore très fort chez de nombreux Canadiens anglais pour qui la Grande-Bretagne et le Canada constituent deux éléments d'une même nation. En 1858, quand on décide de recruter un nouveau régiment d'infanterie de ligne britannique au Canada, le 100e « Prince of Wales Royal Canadian Regiment », plus de 1 500 d'entre eux s'enrôlent. Les recrues sont rassemblées à Québec où leur sont distribués de vieux uniformes - certains datant de la guerre de 1812 ! - avant de les envoyer en Angleterre. Après les avoir entraînés, équipés et armés à Shorncliffe et à Aldershot, on les expédie à Gibraltar et à Malte où ils séjournent pendant sept ans avant de rentrer au Canada, en 1866. Ils sont alors postés à Montréal et à Ottawa. Mais ces Canadiens appartiennent à un régiment de ligne impérial et, deux ans plus tard, ils partent pour l'Écosse. D'autres Canadiens anglais s'engagent occasionnellement dans la Royal Navy. Poussés par le goût de l'aventure et attirés par la vie militaire, ces Canadiens anglais ne perçoivent évidemment pas les forces armées britanniques comme étrangères, mais plutôt comme « familiales », se voyant eux-mêmes comme des fils coloniaux au service de leur mère patrie.

La position des Canadiens français

Musicien de première classe Calixa Lavallée, 4e Régiment du Rhode Island, vers 1862

En 1861, comme des milliers de Canadiens français, Calixa Lavallée (1842-1891) se porte volontaire dans l’armée de l’Union. Il s’enrôle comme « musicien de première classe » dans le 4e Régiment du Rhode Island. On le voit ici portant son uniforme. Blessé à la jambe au cours de la bataille d’Antietam, il est relevé de ses fonctions à l’automne 1862. En 1880, il crée l’Ô Canada, qui deviendra l’hymne national du Canada.

Le sentiment patriotique des Canadiens français est bien différent. Ceux-ci voient le Canada comme leur seule véritable patrie, et comme une entité tout à fait distincte de la Grande-Bretagne; au même titre que leurs descendants d'aujourd'hui, ils considèrent la France comme leur mère patrie. D'autre part, ils connaissent probablement mieux le nord-est des États-Unis que quiconque, des dizaines de milliers d'entre eux étant allés travailler dans les États de la Nouvelle-Angleterre à cette époque. Lorsque la guerre civile américaine éclate, ils se portent volontaires par milliers dans l'armée de l'Union. L'un d'eux, qui s'engagea comme musicien dans le 4e régiment du Rhode Island et fut blessé à la bataille d'Antietam, en 1862, est connu de tous les Canadiens : il s'agit de Calixa Lavallée, qui composa plus tard la musique de l'hymne national canadien, « Ô Canada ».

D'autres, beaucoup moins nombreux, se joignent à l'armée confédérée, surtout en Louisiane. Quelques-uns vont même chercher l'aventure encore plus au sud, jusqu'au Mexique ! La France avait envahi ce pays - une « généreuse intervention », selon Napoléon III -, afin d'y créer un empire vassal en Amérique. Deux Canadiens français qui s'illustreront plus tard dans le monde des lettres prirent part à cette guerre. Narcisse-Henri-Édouard Faucher de Saint-Maurice, francophile inconditionnel, fit campagne avec l'armée française comme sous-lieutenant, en 1864-1865. Blessé, il reçut la médaille du Mexique et la croix de l'ordre militaire de Guadeloupe. Il écrivit par la suite de nombreuses pages sur ses campagnes. À la même époque, Honoré Beaugrand, futur maire de la ville de Montréal et auteur de la célèbre légende « La Chasse-galerie », était un jeune sergent du redoutable Corps de Contre-guérillas de l'armée française. Faucher de Saint-Maurice et Beaugrand ne furent pas les seuls militaires canadiens au Mexique ; un officier de l'état-major de l'armée républicaine mexicaine rapporta que d'autres Canadiens, devenus moins célèbres, y servaient aussi !

Les Zouaves pontificaux. Le pouvoir du pape menacé par républicanisme italien

Volontaire canadien, Régiment des Zouaves pontificaux, 1868-1870

Le Régiment des Zouaves pontificaux faisait partie de l’armée de l’État pontifical. Cette unité a été constituée grâce à des volontaires catholiques de différents pays, en particulier de la France et de la Belgique. Il existait également un important contingent canadien du Québec. Les premiers Zouaves faisaient partie d’une célèbre unité coloniale française recrutée en Afrique du Nord. Le style zouave a été très à la mode au cours des années 1860.

En 1860, l'écrivain canadien-français Arthur Buies se porte volontaire dans l'armée de Garibaldi. Fait isolé dans le contexte tout aussi extraordinaire qu'étrange de l'épopée de ses nombreux compatriotes qui s'enrôlèrent dans le camp adverse. À partir du début des années 1860, en effet, quelques Canadiens français profondément catholiques se rendent en Italie pour s'engager dans l'armée pontificale. Les États pontificaux, avec Rome pour capitale, occupaient alors le centre du pays et se battaient contre l'unification de l'Italie par le Piémont et les partisans de Garibaldi. Les catholiques les plus fervents - les ultramontains - considéraient avec le pape Pie IX que la perte de son pouvoir temporel sur ses États serait un sacrilège. L'armée pontificale comprenait un corps spécialement organisé, en 1860, pour accueillir les volontaires venant des divers pays catholiques, surtout de la France et de la Belgique : le régiment des Zouaves pontificaux. En novembre 1867, l'évêque de Montréal, Mgr Ignace Bourget, lance un appel pour lever des volontaires afin d'aller défendre le pape. L'idée, reprise par d'autres prélats, est reçue avec un enthousiasme presque incroyable à travers le Québec.

Des volontaires Canadiens Français dans l’armée du pape

Canadien C.-E. Roulleau, régiment des Zouaves Pontificaux, à Rome en mai 1868.

Zouave Pontificaux C.-E. Roulleau porte le petit bonnet de fourrure garni d’une aigrette blanche. Cette coiffure était portée en grande tenue. Pour la pluspart des occasions, les zouaves portaient le képi gris à bandeau rouge. De retour au Canada, Roulleau devint l’un des principaux organisateurs d’unités de zouaves au Canada français.

En quelques semaines, 135 recrues sont choisies parmi 429 volontaires. Ces hommes partent de Montréal le 19 février 1868, acclamés par quelque 20 000 personnes, soit le cinquième de la population totale de la ville, et environ le tiers de sa population française, du jamais vu ! D'autres contingents suivront et, sur plus de 500 hommes sélectionnés, 388 serviront dans le régiment des Zouaves pontificaux. N'eût été des critères d'admission très exigeants et du coût à assumer, car il fallait défrayer, au moyen de dons et de quêtes, le transport et la solde de ces Zouaves durant leur séjour à Rome, on aurait sans doute recruté des milliers de Canadiens français. Ainsi menée, l'opération coûta au moins 112 000 dollars, somme considérable pour l'époque. Le service des Canadiens à Rome fut paisible, leurs actions guerrières se limitant à pourchasser des guérilleros dans les collines avoisinantes. Seulement huit d'entre eux y trouvèrent la mort... le plus souvent pour cause de maladie. Au printemps de 1870, la plupart des Zouaves du premier contingent revinrent à Montréal où ils furent accueillis par près de 12 000 personnes. Après une résistance symbolique, Rome se rendit, le 20 septembre 1870, et les autres Zouaves canadiens furent rapatriés. À leur arrivée à Montréal, ce fut une foule estimée à environ 50 000 personnes qui les acclama !

Une milice britannophile.La milice canadienne impopulaire auprès des francophones

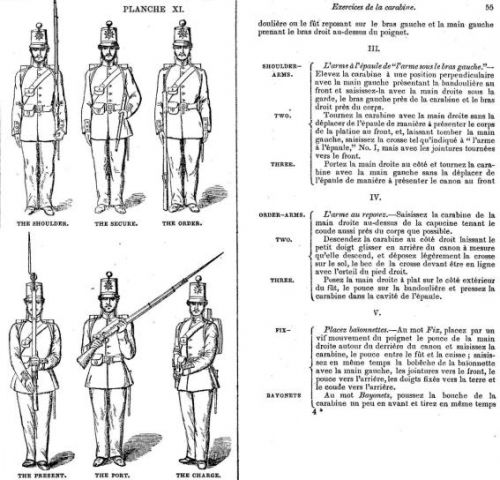

Exercises de l’infanterie, 1863. Ce manuel britannique de maniement des armes fut traduit en Français pour les miliciens volontaires francophones par le major Louis Timothée Suzor et publié en 1863. Les commandements étaient en Anglais avec l’explication de la manœuvre en Français.

Alors même que l'on se rue pour acclamer les Zouaves, on ne compte que quelque 7 000 miliciens volontaires de souche française sur 12 600 volontaires au Québec, pour une population de 1 300 000 habitants à 80 % canadienne-française. Comment expliquer cette disproportion ?

Nombre de Canadiens français éprouvaient alors un profond malaise à l'égard de la milice volontaire. Ils avaient le sentiment d'être exclus d'une institution imaginée et gérée par et pour « les Anglais », à l'intention de ceux d'entre eux qui « voulaient jouer aux soldats» de l'Empire britannique. La langue du commandement supérieur était l'anglais, et les quelques efforts consentis pour la traduction du manuel d'exercices par exemple, étaient faits, à leurs frais, par des Canadiens français bien nantis et intéressés par la chose militaire. Si l'on excepte Québec, toutes les écoles d'entraînement des officiers, organisées en 1864, dispensaient leur enseignement en anglais. Durant l'invasion des Fenians, le général en chef des Forces britanniques en Amérique du Nord, sir John Michel, ordonne aux unités francophones faisant partie des brigades mixtes de n'utiliser que l'anglais, « afin d'avoir l'uniformité dans la langue de commandement». Dans l'ensemble, les unités entièrement canadiennes-françaises utilisent cependant le français, non seulement par fierté mais aussi parce que la plupart de leurs membres ne comprennent pas, ou pas assez, l'anglais. Il n'en demeure pas moins que de nombreux Canadiens français sont offensés de voir que leur langue maternelle est à peine tolérée, et tournent le dos à la milice canadienne qui leur apparaît comme un instrument d'assimilation.

Illimination des influences françaises et imposition du modèle britannique

Officier du Corps of Royal Engineers vers 1865.

Durant les années 1860, les ingénieurs militaires préparèrent les fortifications dans l’Amérique du Nord britannique en cas d’invasion par les Américains. Cet officier fut photographié à Montréal.

Pourtant, plusieurs Canadiens français manifestent un réel intérêt pour la vie militaire; ils demandent évidemment à être affectés à des unités fonctionnant en français et portant « un uniforme national ». Dès 1862, une tenue grise « d'étoffe du pays à parements rouges » est proposée, sans aucun effet. La même année, le 4e bataillon essaie, dans la mesure du possible, de donner un air de « Chasseurs français» à ses uniformes vert foncé confectionnés en Angleterre. Durant les années 1860 et 1870, des comités de citoyens proposent de lever des bataillons canadiens-français portant la tenue des Zouaves, mode militaire alors particulièrement assimilée à l'armée française, qui se répand dans de nombreuses armées à travers le monde. Mais rien n'y fait. Les autorités supérieures refuseront toujours d'accéder à ces demandes.

Cette rigidité est d'autant plus inexplicable que les Canadiens écossais de l'époque peuvent, notamment, parader en kilts et en pantalons à carreaux. Et les Américains eux-mêmes possèdent de nombreux régiments de Zouaves, dont un à Plattsburgh. La bonne volonté canadienne-française ne manque pourtant pas. Par exemple, même si on tente d'éviter le port de l'habit rouge, le 17e bataillon et plusieurs autres bataillons canadiens-français l'endossent. On voit même la garde paramilitaire de Mgr Bourget, identifiée aux ultramontains nationalistes, devenir le noyau de volontaires qui forment le 65e bataillon en 1868-1869, unité francophone qui doit cependant attendre jusqu'en 1904 avant de voir son nom enfin francisé ...

Par leur entêtement à vouloir absolument lui conférer un caractère tout à fait britannique, les autorités de la milice canadienne parviennent finalement à leur but ; elles créent une force armée étroitement apparentée au patrimoine et aux traditions militaires britanniques. La fidélité intégrale au modèle original était telle qu'il devenait parfois impossible de distinguer un militaire britannique d'un militaire canadien. Il reste que le modèle britannique était excellent et que son adoption contribua grandement à la qualité des nombreuses unités canadiennes qui tentèrent de l'égaler en incorporant les traditions militaires de la vieille Angleterre, dans un esprit de loyauté filiale envers la mère patrie. Cette politique, qui répondait au sentiment patriotique de nombreux Canadiens des provinces anglophones, enrichit donc grandement le patrimoine militaire canadien.

Le code de l’exclusion

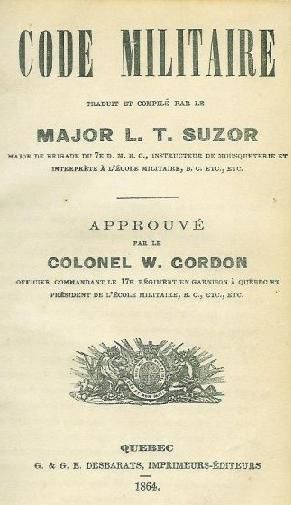

Page titre du 'Code Militaire' par le major L.T. Suzor, 1864

Ce manuel fut traduit à l’intention des miliciens volontaires francophonnes recevant la formation pour devenir officers.

Toutefois, l'imposition intégrale et sans déviation du modèle britannique à tous les Canadiens constitue une erreur. Toute armée véritablement nationale doit respecter le patrimoine de son peuple, faute de quoi elle sera perçue négativement par cette partie de la population qui n'y trouvera pas sa place et ses traditions. C'est malheureusement ce qui se produit au Canada à cette époque. Non seulement, les traditions militaires non britanniques sont rejetées sans appel, mais les statistiques démontrent que, plus pernicieusement encore, le système mis en place écarte du commandement supérieur, à la faveur de cette politique, les militaires non canadiens-anglais, ou assimile totalement les rares francophones qui y parviennent. Les officiers supérieurs anglophiles craignent de voir se former une armée bicéphale. Bien que personne ne semble s'en soucier, leur conduite exclut de la milice environ le tiers de la population apte à porter les armes, ce qui constitue un gaspillage inconcevable du potentiel militaire canadien. Par comparaison, c'est comme si les cantons suisses allemands avaient décidé de se passer de l'apport militaire des cantons francophones - ce qui aurait constitué un désastre pour leur défense nationale.

Le Canada paya le prix politique et militaire de l'exclusion d'une partie importante de sa population dans une institution aussi fondamentale que l'est une armée nationale. Le corollaire d'une telle politique fut évidemment un manque de cohésion nationale et d'importants tiraillements au niveau des objectifs poursuivis par les Forces armées, chaque groupe accusant l'autre aussitôt que des difficultés surgissaient. Et c'est bien là ce qui se produisirent effectivement trois ans seulement après la naissance de la Confédération...

L’expédition du Nord-Ouest. Affrontement dans la région de la rivière Rouge

Un Métis membre des troupes de Louis Riel au Manitoba en 1869

Cet « insurgé de la rivière Rouge », pour utiliser la légende originale de ce dessin, est apparu pour la première fois dans le Canadian Illustrated News du 18 décembre 1869. L’habillement de l’homme métis de l’époque était composé d’un « capot crait-rien » (manteau à capuchon), de « culottes bavaloises » (pantalons s’ouvrant à la hanche), de chemises de flanelle de la Compagnie de la Baie d’Hudson, de mocassins et d’une écharpe de type « ceinture fléchée ». Certaines sources indiquent également qu’il portait des chemises de coton aux couleurs vives, des pantalons en velours côtelé marin foncé et des « mitasses » (jambières) de cuir.

En 1869, le gouvernement canadien récupère les vastes territoires de la Compagnie de la baie d'Hudson dans l'ouest. L'année suivante, il crée la province du Manitoba avec leur partie la plus populeuse, la région de la Rivière-Rouge. Personne ne se soucie du sort de ses quelque 10 000 habitants, pour la plupart des Canadiens français plus ou moins métissés avec des Amérindiens, jusqu'à ce qu'ils renvoient le nouveau lieutenant-gouverneur à Ottawa et proclament un gouvernement provisoire dirigé par leur chef, Louis Riel. Des Canadiens anglais qui se trouvent sur place tente à deux reprises de renverser les Métis, qui exécutent malencontreusement l'un d'entre eux, Thomas Scott. En apprenant cette nouvelle, l'Ontario, en furie, exige une expédition punitive afin de venger Scott et d'ouvrir le Manitoba à la colonisation et à « la civilisation ».

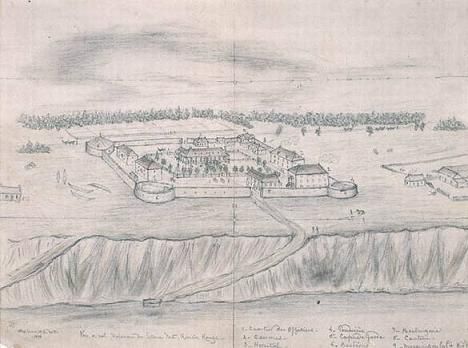

Fort Garry en 1870. Ce fort fut occupé de l’expédition par la rivière Rouge commandée par le colonel Wolseley.

L’expédition destinée à affirmer l’autorité du Canada

Le colonel Garnett Wolseley et ses troupes à un portage aux chutes Kakabeka, en 1870.

L’expédition de la rivière Rouge de 1870, composée de troupes britanniques et canadiennes, dût traverser de vastes étendues sauvages pour se rendre au fort Garry.

Pour rétablir l'ordre, le gouvernement canadien obtient que le colonel Garnet Joseph Wolseley, de l'armée britannique, prenne le commandement d'une expédition militaire vers la Rivière-Rouge. Elle se composera d'un bataillon du 60e régiment de carabiniers britanniques et de deux bataillons de carabiniers volontaires canadiens, le premier recruté en Ontario et le second au Québec. Mais les Canadiens français trouvent que l'on traite bien cavalièrement les Métis et que l'opération est teintée d'un racisme inacceptable. Ils ont l'impression qu'en recrutant un bataillon dans leurs rangs, les Canadiens anglais, qui contrôlent la milice volontaire, recherchent une caution morale afin de faire ce que bon leur semble tout en affichant une volonté prétendument « nationale ». D'ailleurs, seulement un tiers des brevets d'officiers du bataillon québécois sont destinés à des Canadiens français... La cohésion n'est décidément pas au rendez-vous, et les recrues francophones du « 2nd Battalion, Quebec Rifles » ne le sont pas non plus... Seulement 77 Canadiens français s'enrôlent, sur un total de 362 sous-officiers et soldats. Il fallut bien compléter le recrutement du bataillon « québécois » en Ontario. Le bataillon ontarien, pour sa part, ne connut évidemment aucune difficulté de recrutement.

Au début de juin 1870, Wolseley rassemble ses trois bataillons, ainsi que des détachements de l'artillerie et du Génie, soit en tout 87 officiers, 1 048 soldats, 256 voyageurs et 15 guides, pour l'ouest du lac, Supérieur. Le 24 août, après un voyage des plus ardus, ponctué de nombreux portages où l'endurance des voyageurs impressionne fortement Wolseley, l'expédition arrive au fort Garry pour constater que Riel et ses partisans se sont volatilisés et que l'endroit est très paisible. Wolseley et ses soldats britanniques repartent aussitôt vers l'est, sans livrer aucun combat, laissant les deux bataillons canadiens en garnison au Manitoba. On organise aussi, avec des volontaires des deux bataillons, une compagnie de police à cheval. Elle portera un uniforme bleu foncé avec boutons de laiton au lieu du vert foncé des carabiniers. En avril et en mai 1871, on démobilise ces troupes à l'exception de deux compagnies d'infanterie qui formeront un petit bataillon « provisoire du Manitoba ; il montera la garde aux forts Garry jusqu'à sa dissolution, six ans plus tard.

L’ultime tentative des Fénéans

Fantassin fenian, 1870

Il semblerait que la plupart des Fenians portaient des vêtements civils. Toutefois, certaines unités ont réussi à se procurer des uniformes. La veste courte de couleur verte que porte cet homme est inspirée d’une relique demeurée intacte prise comme trophée lors des escarmouches de 1870 qui ont eu lieu à la frontière entre le Québec et le Vermont. Des rapports de 1866 concernant l’armée des Fenians de O'Neil à Ridgeway indiquent que la compagnie de Louisville du 17e Régiment du Kentucky portait des vestes militaires bleues munies de garnitures vertes, tandis que la compagnie du 18e Régiment de l’Ohio, appelée les « Fenian Cleveland Rangers », portait des chemises et des chapeaux de couleur verte.

De leur côté, malgré leurs échecs successifs, les Fenians ne se sont pas découragés et, en 1870, ils font une nouvelle tentative pour envahir le Canada. Des espions rapportent la possibilité d'une attaque en mai. Le gouvernement canadien mobilise alors 13 000 volontaires, répartis également au Québec et en Ontario.

Le 25 mai, environ 600 Fenians, sous le commandement du général John O'Neill, partent de Franklin, au Vermont, et parviennent jusqu'à Eccles-Hill, au Québec, juste au nord de la frontière canadienne. Le 60e bataillon canadien et environ 75 fermiers de la région, sous les ordres du lieutenant-colonel Brown Chamberlin, les attendent déjà, bientôt rejoints par environ 400 autres miliciens volontaires sous le commandement du lieutenant-colonel William Osborne Smith. Les Fenians possèdent un canon, mais, à la charge des volontaires canadiens, ils prennent la fuite et l'abandonnent sur le terrain, avec d'autres équipements. Tous les Canadiens s'en sortent indemnes, alors que les Fenians comptent cinq morts et 18 blessés dans leurs rangs.

Les volontaires canadiens du 50th Battalion 'Huntingdon Borderers' attaquent les Fenian.

Ce combat eut lieu à Eccles Hill près de Ormstown, au Québec, le 27 mai 1870. Les Fenian furent battus et retournèrent au Vermont.

Deux jours plus tard, les envahisseurs se présentent de nouveau, cette fois en traversant la frontière à Trout River, au Québec, à une quinzaine de kilomètres à l'ouest d'Eccles-Hill. Le 50e bataillon canadien de même qu'une compagnie du 69e régiment britannique et l'artillerie volontaire de Montréal s'y trouvent déjà. Le tir précis des artilleurs déloge les Fenians, tapis dans un bois, pendant que l'infanterie anglo-canadienne avance sur eux baïonnette au canon. Ils s'enfuient après avoir tiré trois salves, trop haut pour occasionner le moindre mal. Les Canadiens et les Britanniques n'enregistrent aucune perte, mais les Fenians déplorent trois nouveaux morts.

Le 5 octobre 1871, les Fenians y vont d'une ultime tentative. Cette fois, O'Neill, avec une quarantaine d'hommes, traverse la frontière du Manitoba à Emerson, au nord de Pembina, et s'empare du bureau de la douane canadienne. Le lendemain, des soldats canadiens et des volontaires de Winnipeg et de Saint-Boniface apprennent, alors qu'ils sont en route pour les affronter, que l'armée américaine a arrêté O'Neill et ses hommes.

Campement de miliciens volontaires canadiens au fort Wellington à Prescott (Ontario) en 1870.

Les raids des Fenian de 1870 provoquèred la mobilisation de quelque 13 500 miliciens volontaires durant l’été. Ils furent postés le long de la frontière canadienne avec les Ètats-Unis. Un groupe de Fenian à Malone, près d’Ogdensburg dans l’État de New York, méditait une attaque sur Prescott, mais leur plan fut déjoué par l’arrivée au fort Wellington de 300 miliciens volontaires canadiens accompagnés d’artillerie de campagne s’ajoutant aux pièces montés dans le fort. À proximité se trouvaient 200 hommes à Brockville et quelque 800 autres avec de l’artillerie de campagne à Cornwall. Les Fenian décidèrent de ne pas attaquer.

Après ce coup de main, on ne tarde pas à réaliser, à travers le Canada, que l'époque des « invasions » féniennes est bel et bien révolue. Le mouvement perd beaucoup de sa popularité et de son poids politique aux États-Unis, sans doute en raison de ses échecs militaires successifs. D'autre part, le gouvernement américain, désireux d'entretenir de bonnes relations avec le Canada et la Grande-Bretagne, se montrait désormais prêt à intervenir plus énergiquement pour désarmer de telles organisations sur son territoire.

Le retrait des troupes britanniques du Canada

Officier d'infanterie britannique en hiver, 1873

Ce dessin, qui fait partie d’une série d’illustrations humoristiques sur le thème militaire de 1873, donne une idée précise des vêtements d’hiver spéciaux portés par les officiers de l’infanterie britannique au Canada. À la suite de la Confédération, en 1867, pendant plusieurs décennies, des régiments britanniques ont continué d’être affectés à Halifax en Nouvelle-Écosse. Toutefois, la majeure partie de la garnison impériale a porté ces vêtements canadiens pour la dernière fois en 1871.

Plus rien ne s'oppose donc au retrait de la totalité des troupes régulières britanniques du Canada, comme le désire ardemment le gouvernement de Londres. D'ailleurs, malgré les protestations canadiennes, les diplomates britanniques négocient déjà avec les Américains afin de régler tous leurs différends et parviennent à une entente globale qui sera signée le 8 mai 1871 : le traité de Washington.

L'année précédente, déjà, la garnison britannique a été retirée de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve. Plusieurs officiers supérieurs britanniques incitent le gouvernement canadien à lever une petite armée régulière pour remplacer les troupes déjà parties ou en instance de départ, mais sans résultat. Jusqu'au printemps de 1871, celui-ci ne croit pas au retrait complet de la garnison britannique et garde bon espoir qu'au moins un bataillon sera laissé à Québec, ce Gibraltar de l'Amérique du Nord, symbole de la puissance britannique. Londres a pourtant signifié très clairement que seules ses deux bases navales d'Halifax et d'Esquimalt seraient conservées pour la Royal Navy, et qu'une garnison ne serait maintenue qu'à Halifax.

À mesure que s'effectue le rapatriement des troupes, le gouvernement britannique remet toutes les propriétés et tous les magasins de fournitures militaires, d'armes et d'artillerie de l'armée régulière au gouvernement canadien. À l'automne de 1871, il se prépare à faire de même à Québec. Les autorités canadiennes se résignent enfin et, le 20 octobre, émettent un ordre pour lever deux unités d'artillerie régulières canadiennes afin d'occuper le fort Henry à Kingston et la citadelle de Québec, et pour placer des détachements aux forts de la pointe de Lévy et à celui de l'île Sainte-Hélène, à Montréal. Ces troupes doivent désormais dispenser la formation et l'instruction aux corps d'artillerie volontaire. Rien n'est prévu pour les fantassins et la cavalerie.

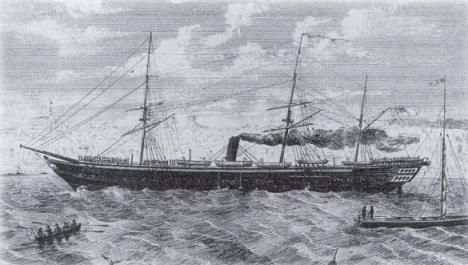

Dans l'après-midi du 11 novembre 1871, les officiers et soldats du 60e régiment, du Royal Artillery et des Royal Engineers sortent de la citadelle de Québec et du Parc de l'Artillerie en grande tenue et défilent pour la dernière fois dans les rues, marchant de la haute-ville à la basse-ville tout en chantant « Auld Lang Sye » et « Good-bye, Sweetheart, Good-bye ». Au quai, en présence d'une grande foule qui les acclame et leur souhaite bon voyage, ils embarquent sur le navire-transporteur de troupes Orontes, qui glisse ensuite lentement sur le Saint-Laurent alors que le crépuscule tombe. Une grande page de l'histoire militaire canadienne vient d'être tournée.

La fin d’une époque

Le navire de transport des troupes Orentes quittant Québec le 11 novembre 1871

L’Orontes, un Navire de sa Majesté, est un bateau à vapeur qui servait au transport des troupes. Il a été construit en 1862 par le constructeur de navires de Liverpool, Cammell Laird. Cette gravure, tirée du Canadian Illustrated News du 9 décembre 1871, présente le navire quittant Québec avec, à son bord, la dernière garnison impériale du Québec.

Ainsi se termine ce que l'on pourrait appeler l'époque des invasions. De 1755 à 1871, le pays, gouverné tour à tour par des Français, des Britanniques et des Canadiens, vécut presque constamment sous la menace d'invasions réelles ou appréhendées. Mais, au terme de tous ces combats, de tous ces déploiements de troupes et de vaisseaux, de toutes ces constructions et de toutes ces explorations militaires, le Canada se retrouve considérablement agrandi, s'étendant de l'Atlantique au Pacifique. En effet, la Colombie-Britannique est devenue province canadienne le 20 juillet 1871, ce qui, en un sens, a consacré une sorte de « destinée manifeste » à la canadienne. Moins mouvementée que celle de ses voisins du sud, mais pas nécessairement moins réussie !

Après toutes ces guerres et ces craintes d'invasion, les Canadiens de toutes les origines sont certes las des conflits armés. Comme il n'y aura manifestement plus de guerre avec les États-Unis, le gouvernement canadien ne se montre guère intéressé par les problèmes militaires. Il sabre profondément dans les budgets de l'armée et en laisse la gestion à quelques officiers britannophiles. Quoi qu'il en soit, la nouvelle armée régulière canadienne ne compte qu'un petit bataillon au Manitoba et les deux unités d'artillerie postées à Kingston et à Québec. Les milices volontaires sont nombreuses, mais bien en deçà du potentiel national, et, par conséquent, coûtent moins cher qu'elles ne le devraient. Cette situation fait indéniablement l'affaire du gouvernement, qui tente déjà d'amasser le capital nécessaire afin de compléter le lien ferroviaire avec les provinces maritimes et d'entreprendre la réalisation de son grand rêve : prolonger le chemin de fer jusqu'au Pacifique, ouvrant ainsi les territoires de l'Ouest à la colonisation. Visiblement, tous les Canadiens, autant ceux de vieille souche que les immigrants fraîchement débarqués des navires, sont surtout préoccupés de bâtir un immense pays et de se tailler une vie meilleure dans un État qui semble désormais à l'abri des affres de la guerre.

A découvrir aussi

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 6 autres membres