Les guerres Napoléoniennes et la guerre de 1812

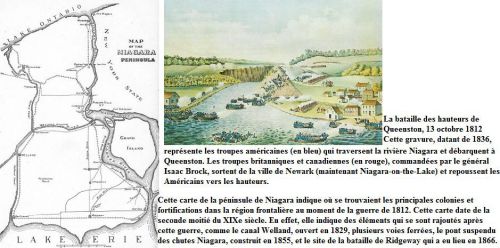

Invasion repoussé à Quennston

Une décennie relativement paisible

La décennie qui suit la fin de la guerre d'Indépendance américaine est assez paisible. La nouvelle république des États-Unis ne représente plus une menace, du moins dans l'immédiat. Sa puissante armée est presque complètement démobilisée en 1783 et ne compte plus que quelques compagnies affectées à la garde des arsenaux. Sa modeste marine de guerre a aussi été supprimée. Seules les milices des divers États peuvent au besoin disposer d'un nombre considérable d'hommes en armes. Mais leur mandat est plutôt défensif qu'offensif, puisqu'elles ne sont légalement obligées de servir qu'à l'intérieur de leurs frontières. Par conséquent, les colonies britanniques situées au nord des États-Unis n'ont plus rien à craindre.

Par ailleurs, la dernière guerre a épuisé l'armée britannique, qui mettra plusieurs années à s'en remettre. C'est pourquoi, à la suite de la démobilisation de l'armée américaine, la Grande-Bretagne décide de ne maintenir qu'un nombre restreint de troupes régulières en Amérique du Nord. La Royal Navy, cependant, demeure très puissante et conserve son titre de première flotte de guerre au monde. La protection navale du Canada est assurée par son escadre de l'Atlantique-Nord, basée à Halifax, et par les petits navires de la Marine provinciale qui sillonnent les Grands Lacs.

La milice des nouvelles provinces

Au Canada, cette période de paix s'accompagne d'une forte croissance, car les dizaines de milliers d'émigrants loyalistes chassés par la guerre fondent des villes, défrichent des terres ou deviennent armateurs et marins. Des milices sont également constituées avec les nouveaux venus. Au Nouveau-Brunswick, par exemple, la première loi à cet effet est votée en 1787 : elle oblige tous les hommes valides de 16 à 50 ans à se procurer armes et équipement et à s'enrôler dans la compagnie de leur localité. Chacune compte une cinquantaine d'hommes, commandés par un capitaine assisté d'un lieutenant et d'un sous-lieutenant, et toutes sont rattachées au régiment du comté. Celui-ci possède un petit état-major composé d'un colonel, d'un lieutenant-colonel et d'un major.

En temps de paix, chaque compagnie doit se rassembler deux fois l'an pour la revue et l'entraînement, et une fois l'an - traditionnellement le 4 juin, jour de l'anniversaire du roi - toutes les compagnies de milice d'un même comté procèdent à la revue générale du régiment. Les miliciens qui n'assistent pas aux divers rassemblements se voient imposer des amendes, servant à financer l'achat des tambours et des drapeaux régimentaires. Les officiers sont choisis parmi les citoyens en vue et nommés par le gouverneur. Ces postes ne sont pas rémunérés, mais ils consacrent une certaine ascension sociale. À l'occasion, la charge peut même se révéler onéreuse. Ainsi, à Fredericton, un certain Stephen Jarvis, homme prospère, « est invité à prendre le commandement d'une compagnie de milice et la dote d'un uniforme à ses « très grands frais ». Il s'agit pour lui de faire bonne impression à l'occasion de la visite du duc de Kent, en juin 1794, car, généralement, peu d'officiers s'engagent dans de telles dépenses. Le colonel du régiment est habituellement quelque grand bourgeois du comté, reconnu pour sa loyauté et son attachement à la couronne.

Dans l'ensemble, cette organisation s'inspire largement de celle des milices de Grande-Bretagne, qui se caractérisent particulièrement par leur regroupement en régiments de comté. Le même type de division territoriale en comtés ayant été retenu pour les nouvelles colonies anglaises, c'est également le modèle qui prévaut en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard pour l'organisation de la milice. L'âge maximal pour servir est cependant fixé à 60 ans en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard, plutôt qu'à 50 comme au Nouveau-Brunswick.

La Révolution française

John Graves Simcoe, gouverneur de la province du Haut-Canada, vers 1795

Simcoe fut un officier de carrière britannique qui a brillamment commandé l'unité loyaliste des Queen's Rangers (premier régiment américain) lors de la guerre de l'Indépendance américaine. En 1791, Simcoe a été promu lieutenant-gouverneur de la nouvelle province du Haut-Canada (aujourd'hui l'Ontario). Il a organisé la milice provinciale en s'inspirant du système anglais de milice de comté, lequel s'est avéré fort efficace. Ce portrait représente Simcoe vêtu d'un uniforme d'officier d'état-major et a été reproduit à partir d'une miniature offerte par la famille Simcoe à l'imminent antiquaire canadien Henry Scadding.

Alors qu'en Amérique du Nord le calme est revenu, ce n'est pas le cas en Europe, où des bouleversements majeurs s'annoncent. Le 14 juillet 1789, la population parisienne s'empare de la Bastille, symbole exécré des abus de la monarchie. Dès lors, la révolution se propage à travers toute la France. La presse canadienne de l'époque suivra attentivement le déroulement de ces événements.

Sous l'impact des idées nouvelles propagées par la Révolution française, et également par suite de l'arrivée de nouveaux colons en provenance des États-Unis, des pressions croissantes s'exercent à travers le pays pour obtenir des chambres d'assemblées élues. Le parlement britannique en est saisi et, après bien des débats houleux, adopte, à la fin de 1791, la loi constitutionnelle. Celle-ci divise le Canada en deux provinces : le Haut-Canada, à majorité anglophone (la province actuelle de l'Ontario), et le Bas-Canada, à majorité francophone (le Québec d'aujourd'hui). Ce nouveau régime, avec ses parlements élus, est mis en place en 1792 et accueilli très favorablement, comme représentant l'avènement de la « vraie liberté... jusqu'à la baie d'Hudson ».

Du point de vue militaire, la division du Canada en deux provinces engendre peu de changements, si l'on excepte la création d'un corps colonial régulier destiné à augmenter la garnison du Haut-Canada. Commandé par le premier lieutenant-gouverneur de la nouvelle province, le colonel John Graves Simcoe, il prend le nom de Queen's Rangers. C'est un petit régiment dont les effectifs autorisés sont de 432 officiers et soldats. Dans les faits, cependant, il ne comprend que deux compagnies, et celles-ci ne seront jamais complètes, la force réelle du corps atteignant environ 350 hommes. Même s'il sert surtout, en dehors de la garde, à construire routes et fortifications, on décide de le doter d'un uniforme d'infanterie légère, de couleur verte. Une partie des Queen's Rangers, dont plusieurs officiers, seront recrutés parmi les vétérans loyalistes et une autre partie en Angleterre. En 1792, le régiment s'installe à Newark (aujourd'hui Niagara-on-the-Lake, en Ontario) et y demeure jusqu'à ce que le siège du gouvernement de la nouvelle province déménage à York (aujourd'hui Toronto), trois ans plus tard. Des détachements des Queen's Rangers s'y trouvent d'ailleurs déjà depuis 1793, et ils y ont aménagé l'artère appelée à devenir la plus célèbre de la ville-reine : la rue Yonge.

Le Canada en guerre contre la France. Réaction des Canadiens Français

Colonel John Nairne, Régiment de la Malbaie, Milice sédentaire de la province du Bas-Canada, vers 1795

John Nairne (1731-1802) a débuté sa carrière militaire à l'âge de 14 ans en s'enrôlant dans la Scots Brigade, au service des Hollandais. Il a obtenu le grade de lieutenant dans le 78e Régiment de fantassins (Royal highland Emigrants) et a combattu auprès de Wolfe lors du siège de Québec. Après la guerre de sept ans, Nairne s'est établi au Canada et est devenu seigneur de la Malbaie. Lorsque la guerre de l'Indépendance américaine a éclaté, le vieux soldat a rapidement repris son uniforme et a joint le premier bataillon des Royal Highland Emigrants. Comme c'était habituellement le cas des seigneurs ayant de l'expérience militaire, Nairne est devenu colonel de l'unité de milice locale. La gravure représente Nairne aux alentours de 1795, lorsqu'il était colonel de la milice sédentaire de la province du Bas-Canada.

Pendant ce temps, la situation de la France soulève de vives inquiétudes. L'exécution de Louis XVI choque profondément de nombreux pays européens. Le ler février 1793, la Grande-Bretagne, de concert avec plusieurs autres pays, déclare la guerre à la République française, entraînant toutes ses colonies dans son sillage. Le Canada se retrouve donc par la force des choses en guerre contre la France.

L'annonce de la mort tragique du roi parvient à Québec au printemps de 1793. Elle cause un grand émoi parmi les Canadiens français qui, note Philippe Aubert de Gaspé dans ses Mémoires, « conservèrent, longtemps après la conquête, un souvenir d'affection pour leurs anciens princes français ». « Dès ce jour, relate-t-il, je compris les horreurs de la Révolution française. À cette nouvelle, un sentiment de profonde tristesse s'empara de toutes les âmes sensibles... et la douleur fut générale » parmi la population. Des Français réfugiés au Canada confirment les « horreurs » commises en France. S'ajoutant aux rumeurs d'invasion de Républicains maniant la guillotine, ces nouvelles n'ont rien de rassurant.

Dans l'immédiat, cependant, c'est aux activités d'un certain Edmond-Charles Genêt que s'intéressent surtout les autorités britanniques en Amérique du Nord. Cet ambassadeur de la France aux États-Unis est en effet l'auteur d'un appel aux Canadiens intitulé Les Français libres à leurs frères du Canada, invitant ces derniers à « sortir du sommeil léthargique » qui est censé être le leur, à s'armer, à appeler au secours leurs « amis les Indiens » et à compter « sur l'appui de [leurs] voisins [les Américains] et [sur] celui des Français », afin de combattre les Britanniques. Cet appel circule sous le manteau dans les villes et les villages durant la seconde moitié de 1793. Malgré l'attrait qu'il pourrait exercer sur les esprits, en matière de belles promesses venues de la mère patrie, l'expérience du passé a appris aux Canadiens français à ne pas trop se nourrir d'illusions... Il ne recueille donc pas le succès escompté.

Préparations navales

En revanche, les colonies britanniques donnant sur l'Atlantique prennent très au sérieux la menace française, car elles seraient éminemment vulnérables en cas d'attaques par des navires de guerre utilisant Saint-Pierre-et-Miquelon comme base de ravitaillement. Pour parer à cette éventualité, les Britanniques décident de prendre les devants et d'attaquer sans tarder ce petit territoire français d'outre-mer que la Révolution a fini par affecter malgré la distance : l'année précédente, des centaines d'habitants de l'archipel ne se sont-ils pas réfugiés à l'île du Cap-Breton et aux Îles-de-la-Madeleine ? C'est la raison pour laquelle, le 14 mai 1793, plusieurs navires de guerre britanniques arrivent à Saint-Pierre. Toute résistance s'avère inutile et les 120 hommes de la compagnie franche en garnison se rendent sans combattre. Pendant ce temps, une partie des troupes régulières et des navires britanniques postés en Amérique du Nord partent pour les Antilles où des combats font déjà rage. Afin de les remplacer, les autorités décident de lever immédiatement des troupes « provinciales », c'est-à-dire coloniales. On commence donc à recruter le Royal Nova Scotia Regiment, le King's New Brunswick Regiment, le Royal Newfoundland Regiment et deux compagnies de Volunteers of the Island of St. John.

Une escadre française à New York

Peu après, une nouvelle parvenue à Halifax provoque l'alerte générale. En juillet 1793, une grande escadre française est arrivée à New York, avec à son bord un contingent de troupes sous le commandement du général Galbaud. L'ambassadeur Genêt y voyait l'instrument idéal pour attaquer le Canada par mer et avait même commencé à recruter des volontaires américains pour les associer aux Français.

Avec cette puissante flotte, selon les rapports des espions britanniques, un corps de troupes pourrait débarquer en Nouvelle-Écosse avant que la Royal Navy ne parvienne à renforcer l'escadre de l'Atlantique Nord. Dans les Maritimes, c'est la consternation. Les troupes provinciales sont organisées en un temps record. On parvient à leur trouver des armes convenables, mais, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, on est momentanément à court d'uniformes rouges réglementaires, et les nouveaux soldats doivent parader en vestes bleues avec collets et parements rouges.

Par ailleurs, les milices sont mises sur le pied de guerre, particulièrement en Nouvelle-Écosse où une attaque en force des Français risque réellement de se produire. Dès juillet, le régiment de milice de la ville d'Halifax compte quelque 630 hommes qui s'entraînent deux fois par semaine. De plus, une légion de 1 000 miliciens répartis en compagnie d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie se tient constamment sur le qui-vive, prête à intervenir rapidement en cas de raid sur les côtes. Il est à noter qu'environ 400 Acadiens se portent volontaires dans la milice, ce qui fait dire au gouverneur, sir John Wentworth, dans un rapport, que les vieilles blessures de la déportation s'étaient cicatrisées et que les Acadiens voulaient eux aussi aider les Britanniques à défendre leur province.

Les Français sont donc attendus de pied ferme dans les Maritimes. À la surprise générale, ce sont finalement les Montréalais qui, en octobre 1793, voient arriver dans leur ville le général Galbaud en personne, mais sans ses troupes ! En effet, celui-ci avait abandonné son armée, déchirée par les dissensions politiques, pour se réfugier au Canada et se constituer prisonnier des Britanniques. De son côté, la flotte française retournait en France, ses hommes, profondément divisés par la discorde et les passions politiques, ayant perdu toute discipline. Ainsi s'évanouit la menace d'invasion française de la côte est. Ces événements confirmaient une fois de plus, dans l'esprit de la population canadienne-française, le peu de crédit qu'elle pouvait accorder à un éventuel « appui » de la France. Finalement, elle adopte une attitude de neutralité face à son ancienne mère patrie, tout en condamnant les excès de la Révolution. D'ailleurs, des problèmes plus pressants préoccupent déjà les autorités.

Tensions avec les États-Unis. Hostilités entre les colons et les Autochtones

Au lendemain de la guerre d'Indépendance américaine, les Britanniques avaient continué à occuper militairement plusieurs points stratégiques au sud des Grands Lacs, dont Detroit, Mackinac et Niagara. Or, à partir du début des années 1790, les tensions se font de plus en plus vives entre les États-Unis et l'Angleterre, sur la question des frontières du Canada.

La plupart des nations amérindiennes se montrent hostiles aux Américains et les colons qui s'établissent dans l'Ouest doivent faire face à la guérilla. En 1790 et 1791, le gouvernement américain envoie des troupes pour mater les Amérindiens, mais elles sont anéanties grâce à l'alliance de plusieurs nations préparée par le chef iroquois Joseph Brant. Quelques Loyalistes et Canadiens français, détestant les « Yankees », aident les Amérindiens, et vont parfois jusqu'à combattre à leurs côtés, ce qui ne favorise guère les relations diplomatiques canado-américaines...

Réaction américaine et réponse britannique

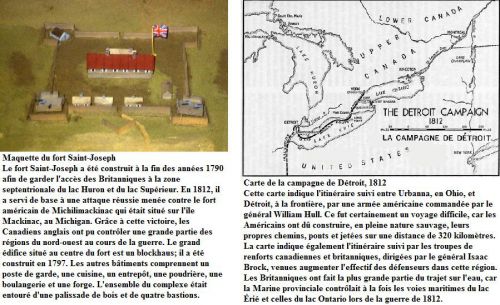

Outrés de l'hostilité des Amérindiens et de ce qu'ils considèrent comme un complot britannique pour leur ravir l'Ouest, les Américains prennent, en 1792, des mesures énergiques. Ils adoptent une loi nationale de la milice, établissent des arsenaux et, surtout, recrutent une armée régulière de 5 000 hommes sous le commandement du général Anthony Wayne. Cet officier dynamique et plein de talent galvanise l'enthousiasme de ses soldats. Le 30 août 1794, il écrase les Amérindiens à Fallen Timbers (près de Toledo, dans l'Ohio). Peu après, les Britanniques signent le traité de Jay, par lequel ils reconnaissent définitivement que la rive sud des Grands Lacs appartient aux Américains. Les troupes américaines se présentent bientôt pour prendre la relève dans les forts occupés jusqu'alors par les Britanniques. Ceux-ci leur cèdent la place, mais emménagent à proximité, dans de nouveaux forts construits du côté canadien de la frontière. Ainsi, la garnison de Mackinac s'installe au fort Saint Joseph (dans l'île Saint Joseph, en Ontario), celle de Detroit au fort Malden (à Amherstburg, en Ontario) et celle de Niagara au fort George (à Niagara-on-the-Lake, en Ontario).

Les volontaires royaux canadiens. Un régiment régulier canadien

Plaque du baudrier d'un soldat des Royal Canadian Volunteers, 1795-1802

Cette plaque de baudrier ovale en laiton arbore le monogramme des Royal Canadian Volunteers. Ce régiment régulier britannique, formé de deux bataillons, a été levé au Canada et a existé de 1795 à 1802. Ces plaques étaient ulitisées pour attacher les deux baudriers de cuir portés à l'époque par les soldats britanniques. La plupart des unités avaient un style de plaque de baudrier qui leur était propre. Le monogramme de cette plaque est fort simple : il présente les lettres « GR » du roi George III de Grande-Bretagne, lesquelles sont entourées du titre du régiment « CANADIAN VOLUNTEER BATTN ». Les portraits des officiers de ce régiment montrent que ceux-ci ne portaient pas ce modèle de plaque de baudrier; ils disposaient d'au moins deux modèles différents.

Pour parer à cette situation de tension avec les États-Unis, les autorités britanniques décident de lever au Canada un régiment de deux bataillons qui ne servira qu'en Amérique du Nord. Recruté entre 1794 et 1795, il est baptisé le Royal Canadian Volunteers, nom qui apparaît sur les drapeaux et les insignes, bien qu'en français, on utilise l'expression « Volontaires royaux canadiens ». L'effectif autorisé pour chaque bataillon est de 750 officiers et soldats, répartis en dix compagnies. La solde et les allocations sont identiques à celles de l'armée métropolitaine. Les brevets d'officiers ne sont accordés qu'à des gentilshommes résidant dans le Bas et le Haut-Canada. En outre, on choisit des officiers chevronnés pour commander chaque bataillon. Ainsi, le commandement du premier bataillon francophone est confié au lieutenant-colonel Joseph-Dominique-Emmanuel Le Moyne de Longueuil, qui avait commencé sa carrière militaire comme officier dans les Compagnies franches de la Marine, dès 1750, et participé à de nombreux combats durant la guerre de Sept Ans et celle de la révolution américaine. Le commandement du second bataillon, anglophone, échoit au lieutenant-colonel John Macdonell, officier d'origine écossaise qui avait émigré dans le Haut-Canada, vétéran des Butler's Rangers, ami des Iroquois et chef du clan écossais Macdonel

Terre-Neuve menacé

Le HMS Asia dans le port d'Halifax, 1797

Cette aquarelle représentant le HMS Asia dans le port d'Halifax est l'œuvre d'un lieutenant de la marine britannique, George Gustavus Lennock. Les Britanniques ont toujours maintenu une forte présence navale du côté américain de l'Atlantique Nord. À Halifax, les navires de guerre assuraient la sécurité des voies maritimes et protégeaient les flottes de pêche contre les corsaires américains et français surtout et contre les pirates à l'occasion. En temps de guerre, ces navires auraient également été déployés pour attaquer les côtes américaines ou même jusqu'aux Antilles françaises.

C'est dans les Maritimes, en 1796, que la menace la plus sérieuse se concrétise, lorsqu'une flotte française de sept vaisseaux et de quelques frégates, sous le commandement de l'amiral Joseph de Richery, paraît au large de Terre-Neuve, provoquant presque la panique. Bientôt, des rumeurs de débarquement dans l'île et d'attaque imminente contre St. John's surgissent de toutes parts. Les autorités britanniques demeurent cependant sceptiques, estimant que la flotte française n'osera s'attaquer à des objectifs militaires. En effet, il s'avère que Richery n'est venu que dans l'intention de perturber les pêcheries, ce qu'il réussit à merveille. Après avoir rôdé pendant quelques semaines dans les parages, l'amiral rentre en France, sachant fort bien que la Royal Navy finira par le rattraper s'il s'attarde davantage. Le seul véritable débarquement sur Terre-Neuve se produit à Bay Bulls où les marins français détruisent quelques maisons et des entrepôts.

Malgré leur caractère inquiétant, ces raids ne représentent pas une menace sérieuse d'invasion. Les Britanniques ne modifient donc pas leur stratégie navale et continuent d'affecter un nombre restreint de navires de guerre à la garde du Saint-Laurent et des pêcheries de Terre-Neuve. Même si une quelconque flotte ennemie parvenait à forcer le blocus britannique des côtes européennes, comme le fera par la suite celle de Richery, elle ne pourrait trop s'attarder dans les parages de l'Amérique du Nord sans risquer une rencontre avec de puissants poursuivants. D'ailleurs, les flottes française et espagnole subissent défaite après défaite en se mesurant aux Britanniques, et, à la fin des années 1790, l'Angleterre est la maîtresse presque incontestée des mers.

La paix de 1802. La guerre sans issue mène à la paix

Cependant, en Europe, les événements se précipitent. Contre toute attente, les armées de la République repoussent les tentatives d'invasion prussienne et autrichienne. Les Français occupent ensuite la Hollande, une partie de l'Allemagne et le nord de l'Italie. Au milieu de 1801, seule la Grande-Bretagne est encore en guerre contre la France. Elle triomphe sur les mers et dans les colonies, pendant que cette dernière remporte des victoires en Europe occidentale, situation qui aboutit à une impasse. Les belligérants proclament l'armistice le 12 octobre 1801 et signent la paix à Amiens, le 25 mars 1802.

Au Canada, cette nouvelle est accueillie avec un grand soulagement. Durant l'été et l'automne de 1802, tous les régiments coloniaux levés dans les Maritimes en 1793, ainsi que le Queen's Rangers et les deux bataillons des Volontaires royaux canadiens sont licenciés.

La guerre reprend

Soldat, 104e Régiment de fantassins (Nouveau-Brunswick) , vers 1810-1812

Le 104e Régiment de fantassins a été levé en 1803 au Nouveau-Brunswick et a pris le nom de New Brunswick Regiment of Fencible Infantry. En 1810, à la demande du régiment, celui-ci a été fusionné à l'effectif régulier britannique. Ainsi, ce régiment pouvait être déployé non seulement en Amérique du Nord, mais partout dans le monde. En fin de compte, le 104e Régiment n'a jamais quitté le Canada, mais il s'est démarqué lors de la guerre de 1812 contre les Américains. L'uniforme représenté sur cette image était porté par les soldats au début de la guerre, mais il a changé par la suite. Il convient de signaler que le soldat porte une culotte de cuir, une particularité des régiments, de même que des parements en cuir.

Mais à peine conclue, la paix est rompue. En effet, malentendus et incidents se multiplient, et, dès le 16 mai 1803, les hostilités entre la France et la Grande-Bretagne reprennent de plus belle. Cette situation provoque un branle-bas de combat en Amérique du Nord britannique. Mais, avant même que les législatures coloniales n'ordonnent la levée de troupes locales, Londres décrète la création de quatre régiments de « Fencibles ». Assujettis aux mêmes lois, règlements et conditions de service que les autres corps de l'armée britannique, ces régiments d'infanterie s'en distinguent sur un seul point : ils ne servent qu'en Amérique du Nord. Le trésor britannique assumant entièrement leurs frais, ils apparaissent sur l'Army List - registre officiel de l'armée régulière - et leurs officiers en font officiellement partie intégrante.

Dans les Maritimes, on recrute les régiments Royal Newfoundland, Nova Scotia et New Brunswick. Pour le Haut et le Bas-Canada, on décide d'abord de lever une partie du régiment Canadian Fencibles en Écosse. L'opération est cependant mal amorcée et les recrues se mutinent à Édimbourg, en 1804. Finalement, la majorité des soldats du régiment seront recrutés au Bas-Canada. Par ailleurs, les nominations de gentilshommes coloniaux, anglophones ou francophones sont rares, les officiers de ces régiments étant surtout des Britanniques.

Le bois d'œuvre canadien vital pour la Grande-Bretagne

Le premier train de bois descendant la rivière des Outaouais, 1806

Lors des guerres napoléoniennes, le bois coupé dans les vallées de l'Outaouais et de la Gatineau était rassemblé en d'immenses radeaux qui descendaient les cours d'eau jusqu'à Québec. Le bois était ensuite expédié en Grande-Bretagne par bateau. Le Canada est devenu une source vitale de bois d'oeuvre pour la construction des navires de la marine marchande britannique et de la Marine royale et a ainsi contribué à la grande puissance maritime de la Grande-Bretagne.

Au XVIIIe siècle, la Grande-Bretagne obtenait presque tout le bois dont elle avait besoin pour sa marine de guerre et sa marine marchande des États voisins de la mer baltique. Mais cette situation change radicalement à partir de 1806, lorsque Napoléon décrète le blocus continental en réponse au blocus des ports français par la Royal Navy. Par cette mesure, la France empêche les autres pays d'Europe de commercer avec l'Angleterre sous peine de voir l'armée impériale - Napoléon s'était fait proclamer empereur des Français le 18 mai 1804 - envahir tout État récalcitrant.

L'Angleterre se tourne donc vers le Canada pour s'approvisionner en bois. Durant les guerres napoléoniennes, l'importance des exportations de chêne et de pin canadiens vers la Grande-Bretagne devient telle que l'on peut affirmer qu'elles soutinrent la Royal Navy dans son long combat contre l'Empire français. En 1811, par exemple, l'Angleterre importe 3 300 mâts de la Russie et de la Prusse, et 23 000 de l'Amérique du Nord britannique, dont 19 000 pour le seul Bas-Canada! Ces chiffres démontrent l'importance du Canada pour la Grande-Bretagne dans cette période critique de son histoire. Pour assurer ce trafic essentiel, la Royal Navy se doit cependant de bien protéger les routes maritimes vers l'Angleterre, et de nouvelles menaces se dessinent.

La bataille de Trafalgar

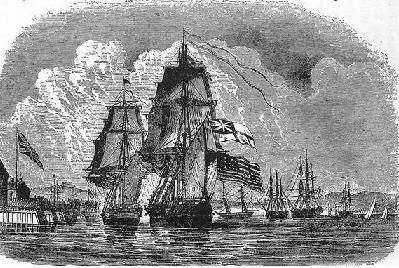

La bataille de Trafalgar, 21 octobre 1805

Bien que lointaine, la bataille de Trafalgar, au large de la côte sud de l'Espagne, a eu des répercussions directes sur le Canada. Grâce à la victoire remportée au nom de la Grande-Bretagne par l'amiral Nelson, les voies maritimes vers le Canada sont demeurées sécuritaires et les marines française et espagnole n'ont pas constituées une grande menace pour nos côtes.

La courte paix d'Amiens avait en effet permis à la flotte de guerre française de se renforcer. Unie à celle de son alliée espagnole, elle constitue maintenant une menace d'importance. L'invasion de l'Angleterre par une armée franchissant la Manche est même désormais possible, si la flotte franco-espagnole parvient à contrôler ce bras de mer pendant quelques jours. Napoléon avait bien saisi cet enjeu stratégique et, durant l'été de 1805, il se trouve à Boulogne, à la tête de la Grande Armée, attendant la flotte franco-espagnole de l'amiral Pierre-Charles de Villeneuve.

Marins britanniques, vers 1800-1815

Lors de la guerre de 1812, les marins de la Marine royale, à l'instar de ceux de la plupart des marines de l'époque, n'avaient pas de tenue réglementaire. Toutefois, en 1623, la Marine royale a instauré un système permettant aux marins d'acheter des habits de travail à un prix fixe. En général, les marins portaient un veston croisé bleu, orné de boutons en laiton ou en corne d'animal, un gilet court et un pantalon, habituellement rouge, mais qui pouvait être d'une autre couleur comme bleu ou blanc, un chapeau rond, un mouchoir de cou, habituellement noir, des bas et des chaussures. Il était également possible de se procurer ce genre de vêtements au Canada. En effet, dans une publicité parue dans la Nova Scotia Royal Gazette d'Halifax le 24 novembre 1813, il était question d'un ensemble complet d'habits pour homme et jeune homme. Cet ensemble comprenait des vestons et des pantalons de qualité, des gilets rouges et bleus en étoffe, des gilets de laine ou de velours côtelé, des chemises de coton rayé ou de flanelle rouge, de grands manteaux, des cabans et des pantalons rouges ainsi que des caleçons de flanelle pour se protéger contre le climat froid de l'Atlantique Nord.

L'avenir de l'Angleterre et de son empire est directement en jeu. La flotte britannique de l'amiral Horatio Nelson, qui cherche à intercepter la flotte franco-espagnole, la rattrape au large du cap Trafalgar, le 21 octobre 1805. Le hasard de la guerre rassemble, du côté espagnol, plusieurs officiers qui ont exploré la côte canadienne du Pacifique durant leur jeunesse, notamment Dionisio AlcalaGaliano, qui sera tué à bord du Bahama, et Cayetano Valdés, qui sera blessé sur le Neptuno. Une bataille acharnée s'engage entre les 33 vaisseaux de Villeneuve, dont 15 sont espagnols, et les 27 vaisseaux britanniques. Nelson est mortellement touché, mais la flotte franco-espagnole est presque anéantie. Cette victoire de l'amiral Nelson annonce l'hégémonie navale britannique sur toutes les mers du globe, suprématie qui ne sera pratiquement pas contestée pendant un siècle.

Marin britannique, vers 1807

Les habits portés par les marins britanniques au début du XIXe siècle pouvaient varier à l'infinie et être fort ornementés. Par exemple, certains marins posaient des rubans blancs sur les coutures et les bords de leur veston bleu; d'autres y cousaient des rangées serrées de petits boutons en laiton. Il arrivait souvent que le pantalon blanc fût orné de bandes bleues. Des emblèmes étaient parfois peints sur le chapeau goudronné noir ou le nom du navire était écrit en blanc sur le ruban noir du chapeau. Les chemises pouvaient être rayées de bleu, à carreaux, d'une teinte blanche, rouge ou bleue unie ou même blanche tachée de rouge ou de bleu.

Au Canada, on accueille la nouvelle de la victoire de Trafalgar avec un immense soulagement. Toute menace navale sérieuse est désormais écartée et les communications avec la Grande-Bretagne sont assurées. Les exportations de bois peuvent se poursuivre en toute sécurité. Les marchands montréalais en sont si heureux qu'ils élèvent un monument en l'honneur de Nelson avant même les Londoniens !

Nouvelle tension en Amérique. Changement politique en Louisiane

Le transfert de la Louisiane de la France aux États-Unis à la Nouvelle-Orléans, 20 décembre 180. Le transfert de la Louisiane aux États-Unis en 1803 a eu des répercussions politiques et géostratégiques considérables sur l'expansion vers l'ouest du Canada au cours du XIXe siècle. Cette oeuvre exécutée à la fin du XIXe siècle représente la cérémonie du transfert. À la gauche se trouvent des officiers français. Au centre, un soldat américain hisse la bannière étoilée tandis que deux personnages vêtus d'uniformes français tiennent le tricolore français. Les uniformes des soldats américains situés à la droite de l'œuvre ont été représentés d'après les illustrations de Henry Ogden publiées en 1888. À l'arrière-plan se trouvent le vieil édifice « Cabildo » ainsi que la cathédrale Saint-Louis, telle qu'elle paraissait en 1803, avant l'ajout de ses flèches.

La sécurité maritime n'est cependant pas le seul sujet qui préoccupe les Canadiens. Au sud du pays, de nouveaux événements requièrent leur attention. Au lendemain de la paix conclue en 1802, Napoléon avait annoncé que la France récupérait la Louisiane. Du coup, l'ouest du Canada se retrouve voisin d'un immense territoire français ! Cela n'augure rien de bon, d'autant plus que l'on apprend qu'un préfet français est arrivé à la Nouvelle-Orléans, en mars 1803, avec quelques officiers, et qu'une armée de 3 700 hommes doit bientôt les rejoindre pour remplacer les Espagnols. La joie de la population louisianaise, presque entièrement de souche française, ne dure point. Lors de la reprise de la guerre contre l'Angleterre, Napoléon juge la Louisiane indéfendable et la vend aux États-Unis. Le 20 décembre 1803, le drapeau étoilé remplace donc le drapeau tricolore à la Nouvelle-Orléans. Pour Napoléon, c'était la meilleure carte géostratégique à jouer, car la Louisiane passait à une nation neutre, ne nourrissant pas de grande sympathie pour les Britanniques.

Un nouveau rêve américain

Soldat du Glengarry Regiment of Fencible Light Infantry, 1812-1816

Craignant avec raison l'éclatement d'une guerre contre les États-Unis, le gouverneur général Provost a ordonné la création du Glengarry Regiment of Fencible Light Infantry au début de 1812. On a commencé par recruter des membres auprès des colonies écossaises installées aux abords du fleuve Saint-Laurent dans le Haut-Canada (aujourd'hui l'Ontario). Toutefois, le recrutement s'est rapidement étendu aux colonies maritimes et au reste du Haut-Canada. Cette unité a servi du début à la fin de la guerre de 1812. Son uniforme, un manteau vert foncé orné de parements noirs et de garnitures blanches, était la copie de l'uniforme du 95e Régiment de fantassins, un régiment spécialisé dans le tir à la carabine de l'armée régulière britannique. Toutefois, les soldats de la Glengarry Light Infantry étaient armés de mousquets et non de fusils.

En conséquence, les Américains, jusqu'alors confinés à l'est du Mississippi, voient leur frontière occidentale s'écrouler ! De vastes territoires, pour la plupart inexplorés, s'ouvrent à eux. Certains, parmi lesquels le président Thomas Jefferson, commencent à rêver pour leur pays d'une hégémonie continentale, rêve qualifié plus tard de Manifest Destiny ; il leur paraît évident que les États-Unis sont appelés à dominer l'ensemble de l'Amérique du Nord, y compris le Canada et une partie du Mexique... Dès 1805, une mission d'exploration conduite par deux officiers de l'armée régulière américaine, Meriwether Lewis et William Clark, atteint le Pacifique à la hauteur de l'Oregon, établissant ainsi, pour la première fois, un lien transcontinental au sud du Canada.

Par la suite, les relations entre l'Angleterre et les États-Unis se gâtent peu à peu. La Royal Navy empêche les navires marchands américains, qui sont neutres, d'entrer dans les ports européens. Pis encore, elle effectue des perquisitions à bord de navires qui hissent le drapeau étoilé, afin de reprendre des marins déserteurs. La marine américaine ne comprend alors que quelques frégates et canonnières, mais ses hommes ne manquent pas de courage pour s'opposer aux croiseurs anglais. En 1807 et 1811, des navires de la Royal Navy et de la U.S. Navy se livrent même quelques combats isolés !

Finalement, les relations diplomatiques se détériorent à un point tel qu'au début de 1812 on décide de recruter un autre régiment de Fencibles dans le Haut-Canada. On lève le Glengarry Light Infantry, en partie parmi les colons écossais établis dans l'est de la province ontarienne actuelle.

Mobilisation au Bas-Canada. Remous politiques remplacés par la peur d'une invasion

Carte de l'est du Canada et du nord-est des États-Unis

Lors de la guerre de 1812, la plupart des batailles ont eu lieu dans les régions frontalières indiquées sur cette carte.

Parallèlement, la situation politique au Bas-Canada s'envenime sous la direction du gouverneur en chef sir James Henry Craig, bon soldat mais politicien maladroit. En 1810, dans le but de juguler l'opposition, il ordonne la fermeture du journal Le Canadien et l'emprisonnement de son imprimeur. Ce geste, suivant de peu l'annulation des brevets d'officiers de milice de plusieurs membres de l'opposition siégeant à la chambre d'Assemblée, plonge le Bas-Canada dans une crise politique, car l'opposition est composée essentiellement de Canadiens français, tandis que la plupart des partisans de Craig se recrutent parmi les bourgeois anglophones. La rivalité entre les deux groupes ethniques menace de dégénérer en affrontement.

Sir James Henry Craig, gouverneur général du Canada de 1807 à 1811

Sir James Henry Craig (1748-1812) a été gouverneur général du Canada de 1807 à 1811. Son règne a été mouvementé, mais il avait de nombreux amis et admirateurs dans la colonie si l'on en croit la vente au Canada des nombreuses gravures le représentant. Le gouverneur Craig est représenté vêtu d'un uniforme de général britannique. Il porte l'étoile de l'Ordre du Bain sur la poitrine.

En 1811, Londres décide de rappeler Craig et de le remplacer par un officier d'origine suisse, parlant le français, sir George Prevost. Excellent gestionnaire et fin politique, celui-ci a pour mandat de réparer les pots cassés et de se préparer à un conflit imminent avec les États-Unis. Grâce à ses manières conciliantes, Prevost rallie bientôt l'opposition. Il s'est rendu compte que Canadiens français et anglais confondus craignent avant tout une invasion américaine. En effet, le discours provenant de Washington n'est guère rassurant : le groupe des War Hawks - les faucons de la guerre - tient le haut du pavé avec l'assentiment du président James Madison. Ce groupe préconise la mobilisation de 50 000 miliciens dans le but d'envahir le Canada, entreprise des plus faciles, selon ses dires. Il suffirait « tout simplement de marcher jusqu'à Québec », affirme l'ancien président Thomas Jefferson, convaincu que la population ne saurait résister à des soldats portant l'étendard étoilé de la liberté.

Mobilisation du Bas-Canada. Une armée pour le Bas-Canada

Devant cette perspective, le Bas-Canada décide de lever sa propre petite armée. En mars et avril 1812, l'Assemblée approuve la création d'un régiment d'infanterie légère composé de volontaires et de quatre bataillons d'infanterie de ligne qui seront conscrits parmi la milice, faute d'un nombre suffisant de recrues volontaires. Quelque 2 000 hommes, officiers et soldats, sont ainsi mobilisés et répartis dans les quatre bataillons de « Milice d'élite incorporée du Bas-Canada » durant le printemps et le début de l'été. Ils doivent être âgés de 18 à 30 ans et servir pendant trois mois, mais « en cas de guerre » ils pourraient « être tenus au service pendant deux ans ». Ils sont postés principalement au sud de Montréal.

On décide de les habiller et de les équiper comme les soldats de l'infanterie régulière, autrement dit avec des habits rouges. Or, traditionnellement, les miliciens canadiens-français préfèrent le bleu. Le lieutenant-colonel Jean-Baptiste-Melchior Hertel de Rouville, commandant le 2e bataillon de la milice d'élite, confie à l'adjudant général des milices : « [Je suis] persuadé d'après les préjugés que je connais aux habitants, que l'habillement rouge n'est pas le plus propre à faire un bon effet dans le moment ». Malgré cette opinion, les miliciens d'élite de 1812 endossent des habits rouges, comme le feront beaucoup d'autres miliciens quand le gouverneur général Prevost leur signalera qu'ils pourraient être confondus avec l'ennemi, l'infanterie américaine portant elle-même l'uniforme bleu !

Le régiment d'infanterie légère composé de volontaires est baptisé Voltigeurs canadiens, nom appelé à devenir célèbre dans notre patrimoine militaire, tout comme celui de son commandant, Charles-Michel d'Irumberry de Salaberry. Les Voltigeurs canadiens doivent compter six compagnies recrutées par les officiers du régiment. Ces derniers se dispersent dans les villes et les campagnes afin de convaincre les hommes âgés de 17 à 35 ans de porter l'uniforme gris et noir des Voltigeurs. Leur succès est tel qu'il devient nécessaire d'interrompre le recrutement en juin, la province frôlant la banqueroute en raison de ses dépenses militaires.

Les forces britanniques et canadiennes. Des milices inférieures en nombre dominées par les Canadiens français

En 1812, l'armée britannique en garnison en Amérique du Nord compte 9 000 hommes, chiffre comparable à celui des effectifs de l'armée régulière américaine. Sur ce nombre, 4 400 sont postés au Bas-Canada, 1200 au Haut-Canada et le reste dans les Maritimes. Les milices coloniales britanniques, cependant, accusent un déficit énorme par rapport aux américaines. La population de l'ensemble des colonies britanniques en Amérique du Nord totalise alors à peine un demi-million de personnes, dont les trois cinquièmes habitent au Bas-Canada. La très grande majorité des 60 000 miliciens de cette province se compose de Canadiens français. On compte environ 11 000 miliciens au Haut-Canada, autant en Nouvelle-Écosse et 4 000 au Nouveau-Brunswick. En ajoutant les milices de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, ainsi que les Amérindiens, dont on ignore le nombre précis, on obtient un total d'environ 90 000 hommes.

La milice du Bas-Canada constitue la force principale susceptible de protéger le pays, tant par l'importance de ses effectifs que par sa situation géographique. Sans sa collaboration, il est douteux que l'armée britannique puisse résister indéfiniment aux Américains. À part ceux qui font partie des Voltigeurs canadiens et des quatre bataillons de la milice d'élite incorporée, tous les hommes en état de porter les armes se retrouvent dans la milice dite « sédentaire ». Comme autrefois, les miliciens se trouvent répartis en compagnies paroissiales. Cependant, celles-ci sont regroupées en de nombreuses « divisions », qui est l'équivalent des régiments, et commandées par un colonel et son état-major. La milice sédentaire n'est appelée au service actif qu'en cas d'urgence.

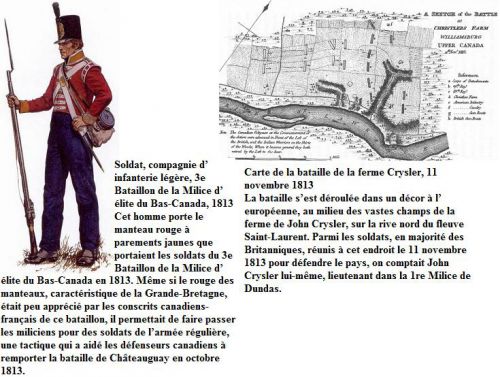

Recrutement de soldats pour le Corps provincial d'infanterie légère (Voltigeurs Canadiens), 1812-1813

Dans le Canada français, le recrutement de soldats se faisait après la messe du dimanche. Un officier (en vert), un soldat, un clairon et un sergent (en gris) du Corps provincial d'infanterie légère (mieux connu sous le nom du régiment des Voltigeurs canadiens) sont représentés sur les marches d'une église du Bas-Canada aux alentours de 1812 ou de 1813. Le recrutement se faisait également dans les tavernes locales. Il était dans l'intérêt des officiers subalternes de recruter des membres car, souvent, ils ne montaient pas en grade tant qu'ils n'avaient pas enrôlé un certain nombre d'hommes.

La loyauté douteuse de la milice du Haut-Canada

La milice du Haut-Canada, pour sa part, suscite de grandes inquiétudes. À tel point que le gouverneur général Prévost rapporte à Lord Liverpool, secrétaire d'État à la Guerre et aux Colonies, « qu'il ne serait peut-être pas prudent » d'armer plus de 4 000 des 11 000 miliciens de la province en cas de guerre ! Cette méfiance est due au fait qu'une bonne partie de la population, sans doute plus de la moitié, est d'origine américaine. De plus, le comportement de l'Assemblée législative rend la situation politique instable. En mars 1812, le général Isaac Brock, également « président » et administrateur du gouvernement du Haut-Canada, parvient néanmoins à faire approuver par les députés une mesure défensive importante. Dorénavant, chaque régiment de milice du Haut-Canada comportera deux compagnies d'élite composées de volontaires qui s'entraîneront six jours par mois. En cas d'urgence, ils seront mobilisés sur-le-champ et serviront jusqu'à six mois.

Le 24 juin 1812, un courrier en provenance de New York arrive à Montréal, apportant la nouvelle tant redoutée : les États-Unis ont déclaré la guerre à la Grande-Bretagne sept jours auparavant.

Les Américains ont d'abord l'ambition d'envahir et de conquérir le Canada. Pour y parvenir, il leur faut cependant une bonne armée régulière appuyée par des milices fiables. Avec une population d'environ sept millions et demi d'habitants, ils disposent d'un potentiel énorme. Dès janvier 1812, ils augmentent leur armée régulière de 10 régiments d'infanterie et de deux régiments d'artillerie. À la fin du mois de juin, ces effectifs s'accroissent de nouveau quand le Congrès décide d'entretenir une armée régulière de 35 735 officiers et soldats. De leur côté, les États comptent au moins 600 000 jeunes hommes en état de porter les armes ; ils peuvent donc mobiliser des dizaines de milliers de miliciens pour le service actif, afin de seconder l'armée régulière.

Cette force militaire n'existe cependant qu'en théorie : la réalité est tout autre. En juin 1812, l'armée régulière ne compte que 11 000 hommes, dont 5 000 nouvelles recrues sachant à peine manier un fusil. À part l'artillerie et le génie, le corps des officiers est plutôt médiocre. L'apport d'officiers sans expérience, ayant souvent obtenu leur brevet par faveur politique, n'améliore guère les choses. Les milices, quant à elles, sont d'une qualité très inégale. À cette époque, les milices des différents États ne sont pas soumises à l'autorité fédérale, ce qui donne lieu à des situations incongrues. Par exemple, un général de milice peut revendiquer le commandement de troupes régulières ! Bien plus, un État peut refuser de mobiliser sa milice, même en temps de guerre. C'est d'ailleurs ce que décident les États de la Nouvelle-Angleterre, qui s'étaient opposés à la déclaration de guerre. Enfin, il n'existe pas de véritable état-major des armées pour établir la planification stratégique et tactique essentielle à tout succès militaire. Cette tâche relève d'un politicien, le secrétaire d'État à la Guerre, plus ou moins bien secondé par les généraux.

La stratégie d’invasion. Retarder une invasion éventuelle

Dès le début, il apparaît évident que les Américains sont très mal préparés, tant politiquement que militairement, pour réaliser les grands desseins des « faucons de la guerre ». Au Canada, en revanche, on les attend de pied ferme. À Québec, l'état-major constitue un véritable lieu de planification stratégique et tactique, pensée par des officiers spécialisés supervisés par le gouverneur général, lui-même officier supérieur de l'armée régulière. On peut compter sur des effectifs peu nombreux, mais très bien entraînés et rompus à la discipline particulièrement sévère de l'armée britannique - à l'opposé des Américains.

La stratégie des Britanniques est simple. Dans le Haut-Canada, les troupes commandées par le général Isaac Brock devront retarder les Américains le plus longtemps possible. Au Bas-Canada, la plupart des troupes seront postées au sud de Montréal. Cette ville étant le pivot stratégique de tout l'intérieur du pays, l'état-major britannique prévoit qu'elle sera la première cible. Si, par malheur, le Haut-Canada et Montréal viennent à tomber aux mains des ennemis, les troupes qui resteront se réfugieront dans la ville forteresse de Québec, espérant parvenir à soutenir un siège jusqu'à l'arrivée de renforts anglais.

Avancée à l’Ouest du général Hull

À la surprise générale, au lieu de l'attaque prévue sur Montréal, c'est aux antipodes qu'a lieu la première offensive américaine. Le 12 juillet 1812, le général William Hull, gouverneur du Michigan, conduit ses troupes depuis Detroit jusqu'au village de Sandwich (en Ontario), qui ne possède pas de garnison. Il annonce officiellement qu'il viendra bientôt libérer tous les habitants de la tyrannie et que ceux qui ne voudront pas être libres seront sujets « à toutes les horreurs et calamités de la guerre ». Il commande une armée de 1200 hommes, comprenant 400 soldats réguliers du 4e régiment d'infanterie, ainsi que des miliciens de l'Ohio et du Michigan. Peu fiables, ceux-ci pourraient néanmoins être stimulés par un bon général. Or, Hull est indécis et il reste finalement sur place, au lieu d'envahir la partie ouest du Haut-Canada.

Fiascos américains. La Grande Bretagne s’empare du fort Mackinac

Soldat du 10e Bataillon royal des vétérans, vers 1812

Le Bataillon royal des vétérans consistait en des unités de troupes de garnison formées de soldats plus âgés toujours en mesure de monter la garde et de rendre d'autres services. Le 10e Bataillon a été levé en 1806 au Canada. Même si ce bataillon n'était pas censé combattre, ces vétérans composaient les seules troupes régulières britanniques présentes au fort Saint-Joseph au début de la guerre de 1812. Il a participé à l'attaque surprise qui a permis aux Britanniques de prendre le fort Mackinac aux Américains. Les membres de ce régiment portaient l'uniforme standard de l'infanterie britannique, lequel, conformément aux régiments royaux, était orné de parements bleus. Un nouvel uniforme a été ordonné en 1812. L'homme représenté sur cette image porte le plus ancien, à savoir un modèle de shako qui date de 1806, une culotte blanche et des demi-guêtres. Il aura fallu au moins un an avant que le nouvel uniforme arrive aux frontières canadiennes. À l'arrière-plan se trouvent un sergent-major (à l'extrême gauche), trois soldats (au centre) et un sergent (à l'extrême droite) qui tient un esponton.

Plus au sud, Britanniques, Canadiens et Amérindiens se préparent à passer à l'attaque contre Hull et ses troupes cantonnées à Detroit. Le 13 août, le général Brock se rend au fort Malden avec une partie du 41e régiment, des miliciens et des Amérindiens, et y rencontre le grand chef Tecumseh. Ces deux hommes, l'un et l'autre d'une stature imposante, éprouvent immédiatement un grand respect l'un pour l'autre. La légende veut que Tecumseh se soit tourné vers ses braves en déclarant : « Voilà un homme », c'est-à-dire un vrai chef, tout comme lui.

Brock décide alors que le moment est venu d'aller assiéger Detroit. À la tête de 300 soldats du 41e régiment et du Royal Newfoundland Fencibles, de 400 miliciens et d'environ 600 Amérindiens, il arrive à proximité de la ville le 16 août. À la vue de cette troupe, les Américains cèdent presque à la panique tant ils redoutent le sort que pourraient leur réserver les Amérindiens. De plus, ils supposent l'armée régulière britannique plus considérable qu'elle ne l'est en réalité, grâce à une ruse de Brock qui a fait distribuer de vieux uniformes du 41e régiment à ses miliciens. Lorsque l'artillerie britannique ouvre le feu, de nombreux miliciens américains, effrayés, désertent. Complètement dépassé par les événements, le général Hull capitule. L'invasion du Canada par l'ouest repoussée, c'est le Michigan qui est à son tour envahi !

Invasion repoussé à Quennston

À Niagara, une autre armée américaine se regroupe lentement. Après plusieurs retards dus à des conflits entre les généraux de l'armée régulière et de la milice de l'État de New York, près de 7 000 combattants sont rassemblés au début du mois d'octobre. Du côté canadien, la petite armée du général Brock est bien inférieure en nombre : il faut compter presque quatre Américains pour un Britannique ou un Canadien ! Le 13 octobre, le général Solomon van Renssalaer traverse la rivière Niagara avec ses hommes et se retranche sur une colline à Queenston. Brock attaque immédiatement afin de ne pas laisser aux Américains le temps de s'établir pour faire passer le reste de leur armée. Le 41e, le 49e, les milices de Niagara, des volontaires torontois et des Amérindiens donnent l'assaut. La position américaine est ébranlée, mais Brock meurt d'une balle en pleine poitrine. La relève est prise par le général Roger Hale Sheaffe, qui met les Américains en déroute.

Cette défaite soulève le problème majeur des Américains : l'absence d'homogénéité de leurs armées. En effet, la milice new-yorkaise, prise de panique, invoque son droit constitutionnel de servir uniquement à l'intérieur des limites de l'État de New York et refuse de traverser la rivière ! Par milliers, ces miliciens regardent donc sans broncher leurs compatriotes les appelant vainement à l'aide pendant qu'ils succombent sous les balles ennemies ou se constituent prisonniers.

Ailleurs, les attaques prévues n'auront pas lieu, et c'est ainsi que se termine la grande invasion de 1812. Les Américains ont été mis en déroute partout et le Michigan tombe aux mains des Anglo-Canadiens. Mais, face à l'adversité, les Américains ne sont pas de ceux qui jettent le gant facilement, bien au contraire...

Nouvelles invasions à l'ouest. Échec des Américains pour reprendre Detroit

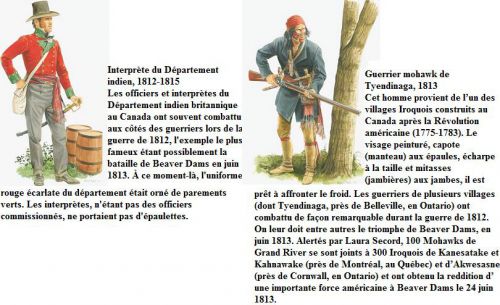

Pendant l'année 1813, les Américains vont donc se ressaisir, réorganiser et augmenter les effectifs de leur armée régulière, puis raffermir leurs milices, tout en poursuivant leur offensive contre le Canada. Leur priorité consiste à reprendre Detroit. Dès la fin de 1812, une nouvelle armée d'environ 7 000 hommes, comptant de nombreux miliciens du Kentucky et de l'Ohio, s'achemine vers le Michigan sous le commandement du général William Henry Harrison. En janvier 1813, une partie de cette armée, sous les ordres du général James Winchester, s'empare de Frenchtown (à Monroe, dans le Michigan) sur la rivière Raisin, au sud de Detroit. Le commandant britannique de la région, le colonel Henry Procter, réussit toutefois à encercler Frenchtown sans être découvert. Le 22 janvier, il attaque les 1 000 hommes de Winchester avec 200 soldats britanniques, 300 miliciens du comté d'Essex et marins canadiens-français, et 450 Amérindiens. Le 17e régiment d'infanterie régulière et trois régiments de milice du Kentucky sont annihilés. Les guerriers amérindiens se vengent alors cruellement de ces hommes qui ont incendié leurs habitations et leurs récoltes peu auparavant. Les pertes américaines s'élèvent à 958 hommes dont 397 tués ; seuls 33 combattants parviennent à s'échapper. À la suite de ce désastre, les Américains se rabattent sur la défensive.

Contre-attaques britanniques neutralisées

Procter reprend l'offensive à la fin d'avril et assiège le fort Meigs (près de Perrysburg, dans l'Ohio) avec environ 1 000 soldats et miliciens canadiens et 1 500 Amérindiens conduits par Tecumseh. Le général Harrison y est retranché avec 1 100 hommes. Le 5 mai, un renfort de 1200 miliciens du Kentucky attaque les lignes anglaises. Au premier choc, les hommes de Procter fléchissent volontairement, afin d'attirer l'ennemi dans une embuscade. Le stratagème réussit et les miliciens du Kentucky se lancent à leur poursuite. Les Amérindiens de Tecumseh les attaquent alors de flanc et seuls moins de 200 hommes leur échappent. Malgré ce succès, Procter est contraint de se retirer quelques jours plus tard, les guerriers de Tecumseh refusant de poursuivre le siège.

En juillet, Procter lance une seconde offensive infructueuse contre le fort Meigs, puis tente d'enlever le fort Stephenson, défendu par quelque 2 000 hommes sous les ordres du major George Croghan. L'assaut britannique tourne mal et Procter perd près du tiers de ses soldats réguliers, soit 96 hommes, morts ou blessés. Au même moment, des milliers d'Américains arrivent en renfort. Ne parvenant pas à les contenir, Procter se retire de l'Ohio.

Les Américains à l'assaut du Haut-Canada. Défaite navale britannique suivie d'un désastre sur terre

La bataille de Thames et la mort de Tecumseh (à droite), 5 novembre 1813

Cette gravure américaine, plutôt romantique, de 1839 représente la mort du chef Shawnee Tecumseh lors de la bataille de Thames le 5 novembre 1813. Le général américain William Henry Harrison (1773-1841), brandissant une épée, et le gouverneur du Kentucky, Shelby, se trouvent au centre de l'œuvre. Harrison a en partie gagné les élections présidentielles américaines de novembre 1840 grâce à sa réputation de militaire.

C'est alors que les forces navales entrent en jeu. Depuis février 1813, les Américains préparent une flottille à Erie, en Pennsylvanie, sous le commandement du commodore Oliver Hazard Perry. Leur objectif est d'obtenir la suprématie navale sur le lac Érié, de façon à rendre la position des Britanniques intenable. Commandée par le capitaine Robert Heriot Barclay, la petite escadre britannique du lac Érié est moins puissante que celle de Perry. Le 10 septembre a lieu un rude combat naval, dont les Américains sortent vainqueurs.

Ce revers met Procter dans une fâcheuse position en le privant de son principal moyen de communication avec le reste des forces britanniques, et de ses sources de ravitaillement. De plus, les Américains peuvent désormais débarquer une armée sur la rive nord du lac Érié pour lui couper la retraite. Ne disposant que d'environ 900 hommes, Procter se voit obligé d'abandonner l'ouest du Haut-Canada le plus rapidement possible. Il se retire d'abord de Detroit et de fort Maiden. Le 27 septembre, à l'approche des 6 000 hommes de l'armée d'Harrison, Procter et ses soldats, avec Tecumseh et ses guerriers, accompagnés de nombreux réfugiés qui ralentissent leur marche, amorcent leur retraite vers l'est en longeant la rivière Thames. Quelque 3 000 Américains se lancent à leur poursuite et les rattrapent à Moraviantown, le 5 octobre. Harrison fait alors charger le régiment des carabiniers à cheval du Kentucky, commandé par le lieutenant-colonel Richard Johnson. C'est un désastre pour les forces britanniques, épuisées et prises au dépourvu. Le 41e régiment est taillé en pièces et Tecumseh succombe avec 33 de ses guerriers. Pas moins de 634 officiers et soldats britanniques sont tués, blessés ou faits prisonniers. Avec une perte de seulement 12 morts et 17 blessés, les Américains s'emparent en outre de six canons. Cependant, Procter parvient à s'échapper avec 246 officiers et soldats, en emportant les drapeaux du 41e ; douze jours plus tard, il se retranche plus à l'est, à Ancaster. Malgré leur grande supériorité numérique, les Américains n'osent l'attaquer et restent sur leurs positions.

Nouveau leadership américain

Entre-temps, les défaites de l'année 1812 ont modifié bien des choses à Washington. Le général John Armstrong a été nommé secrétaire d'État à la Guerre. C'est un militaire et un diplomate chevronné qui a séjourné pendant plusieurs années en France, où il a eu l'occasion de rencontrer Napoléon et d'étudier le fonctionnement de l'armée française, alors à son apogée. Sous sa gouverne, l'organisation de l'armée américaine fait de grands progrès. Mais Armstrong doit souvent composer avec des troupes mal dirigées et imparfaitement entraînées. Ne disposant pas d'un véritable état-major, il est accaparé par de menus détails administratifs et doit souvent se mêler de la conduite des campagnes au lieu de concentrer son énergie sur la stratégie proprement dite. C'est pourquoi les Américains, en 1813, consentent à des efforts considérables pour conquérir le Haut-Canada alors qu'ils négligent l'objectif principal, Montréal. Cet éparpillement de leurs forces ne peut que favoriser les défenseurs du Canada.

Raid américain sur York

La mort du général américain Pike lors de la bataille de York, 27 avril 1813

La ville de York (aujourd'hui Toronto en Ontario) est tombée aux mains des Américains après une bataille menée le 27 avril 1813. Le brigadier Zebulon Pike (1779-1813) était le commandant adjoint des forces de l'armée américaine qui ont participé à cette bataille. Mieux connu en raison de la montagne nommée en son honneur (Pike's Peak), cet officier a été tué par des débris projetés par l'explosion d'une poudrière détruite par les forces britanniques qui battaient en retraite. Les structures représentées sur la gravure américaine de 1839 ressemblent peu aux véritables fortifications que York avait à cette époque. En effet, la ville, en soi, n'était pas à portée de vue et se trouvait davantage vers l'est.

Depuis l'automne 1812, la marine américaine effectue d'importants travaux à Sackets Harbor. Au printemps 1813, son escadre, sous le commandement du commodore Isaac Chauncey, est devenue la plus puissante sur le lac Ontario. Cette situation permet au général Dearborn d'embarquer un contingent de 1 700 soldats réguliers sur la flotte de Chauncey et d'attaquer York (Toronto). Le 27 avril, bien qu'elle se soit honorablement défendue, la petite garnison composée d'environ 200 soldats, appuyée par 500 miliciens et une cinquantaine d'Amérindiens, doit se replier. Mais cette victoire va coûter cher aux Américains. Peu après leur entrée dans la ville, en effet, un magasin de poudre explose accidentellement, causant la mort du général de brigade Zebulon Montgomery Pike, officier prometteur et fort apprécié, ainsi que celle de 38 soldats. Cette explosion blesse en outre 222 hommes, de sorte qu'au total les pertes américaines s'élèvent à environ 320 tués et blessés. Dearborn, qui croit d'abord à une trahison des Britanniques, préfère fermer les yeux sur le pillage de la ville par ses soldats et marins. Ceux-ci ont toutefois la décence de respecter les femmes - aucun viol ne sera rapporté par la suite - et ne pillent que les maisons abandonnées par leurs occupants. Avant de repartir, les Américains incendient le parlement et les édifices publics.

Les Britanniques chassés de la péninsule de Niagara

Un mois plus tard, le 27 mai, Dearborn attaque le fort George, principale place forte britannique de la presqu'île du Niagara. Devant la supériorité numérique des Américains, les soldats et miliciens anglo-canadiens abandonnent le fort après une défense vigoureuse. Le général britannique John Vincent se replie alors avec ses troupes jusqu'à la baie de Burlington, non loin d'Hamilton. Les Américains lancent un contingent d'environ 3 500 hommes à sa poursuite. Peu après, des éclaireurs rapportent à Vincent que le camp américain à Stoney Creek n'est gardé que par quelques sentinelles. Le 6 juin, en pleine nuit, le 49e régiment et cinq compagnies du 8e font irruption dans le camp américain, baïonnette au canon ! Le général Winder, avocat de Baltimore qui devait son rang militaire à ses relations politiques, est capturé avec son artillerie, et ses soldats se dispersent dans le désordre.

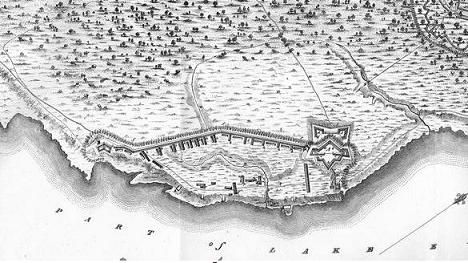

Le fort George, Haut-Canada. En 1794

Échec du raid britannique sur Sackets Harbor

Pendant ce temps, à l'est du lac Ontario, l'arrivée à Kingston de sir James Lucas Yeo accompagné de marins de la Royal Navy permet à l'escadre britannique de reprendre le dessus. Disposant maintenant d'une certaine maîtrise navale, le gouverneur en chef Prévost prend le commandement d'un raid contre Sackets Harbor, principale base navale américaine sur le lac. L'attaque est déclenchée le 28 mai par une colonne de 750 hommes débarqués des navires du commodore Yeo. La place n'est défendue que par 400 hommes de l'armée régulière et par 500 miliciens accourus pour les aider, qui sont sous les ordres d'un jeune et brillant général de la milice new-yorkaise : Jacob Brown. Durant deux jours, celui-ci aiguillonne ses hommes et parvient à résister aux assauts. Les pertes britanniques sont importantes : 47 morts et 1954 blessés, contre 41 tués et 85 blessés chez les Américains. La conduite de Brown lui vaut un brevet de général de brigade dans l'armée régulière.

Laura Secord et Beaver Dams. Un secret dévoilé

Laura Secord découverte par des Amérindiens alliés aux Britanniques, 22 juin 1813

Le 22 juin 1813, Laura Secord, après son fameux périple de 30 kilomètres, tombe sur un camp amérindien. Étant les alliés des Britanniques, ces Amérindiens ont amené Mme Secord jusqu'à un détachement de troupes britanniques qui se trouvait à la maison DeCew, sur l'escarpement du Niagara, près de ce qui est aujourd'hui la ville de Sainte-Catherine, en Ontario. Une fois arrivée, elle a pu informer les Britanniques d'une attaque imminente des Américains. Cette gravure nous donne une image plutôt romantique de l'héroïne. Au moment de son exploit, Mme Secord avait 38 ans; elle était donc relativement plus âgée que la dame représentée sur cette image. Toutefois, d'après un témoin oculaire de l'époque, « elle était mince et avait une apparence délicate ».

Dans la péninsule du Niagara, après leur déconfiture à Stoney Creek, les soldats américains se regroupent à Forty Mile Creek. Mais, le 7 juin, la flottille de Yeo bombarde leur camp, provoquant leur retraite précipitée vers le fort George. Cet endroit devient dès lors le dernier de la péninsule qui abrite encore des militaires américains. Dearborn envoie néanmoins un contingent de 575 hommes, sous les ordres du colonel Charles Boerstler, pour attaquer par surprise l'avant-poste britannique de Beaver Dams (Thorold). C'est sans compter avec une véritable héroïne canadienne Laura Secord. Humble ménagère du village de Queenston, Laura Secord, née Ingersoll, compose, comme tant d'autres femmes de son temps, avec les affres de la guerre. En ce début d'été de 1813, sa vie n'est pas facile, son mari, James, étant devenu invalide à la suite d'une blessure subie à Queenston Heights. Le 21 juin, des officiers américains se présentent chez eux, réclamant à manger. Durant le repas, les Secord les entendent discuter de l'attaque-surprise qu'ils préparent. Laura décide alors d'aller prévenir les Britanniques à Beaver Dams. Elle part le lendemain, à l'aube, et fait un grand détour afin d'éviter les patrouilles américaines. Suivant le cours d'un ruisseau à travers bois, elle marche toujours à la nuit tombante, incertaine du chemin, lorsqu'elle arrive à un campement amérindien. Par chance, il s'agit d'éclaireurs de l'armée britannique qui la conduisent au lieutenant James FitzGibbon, commandant d'un petit détachement d'une cinquantaine d'hommes du 49e régiment à Beaver Dams. Fitz Gibbon fait immédiatement disposer des éclaireurs de façon à couper la route aux Américains.

Terrorisés par les Iroquois, les Américains se rendent

Le lendemain, à la première heure, des éclaireurs amérindiens commandés par le capitaine Dominique Ducharme repèrent les Américains. Dès neuf heures du matin, Ducharme, avec quelque 300 Iroquois bien embusqués, ouvre le feu sur l'arrière de la colonne américaine. Une centaine d'autres Iroquois, commandés par le capitaine William Johnson Kerr, arrivent en renfort. Pendant trois heures, ils canardent les Américains en poussant leurs terribles cris de guerre. Terrorisés, Boerstler et ses soldats désirent se rendre, mais pas aux Amérindiens. C'est alors que se présente FitzGibbon avec son détachement du 49e, juste à temps pour leur permettre de le faire ! Pas moins de 462 officiers et soldats de l'armée régulière avec 30 miliciens américains se constituèrent prisonniers. Les drapeaux du 14e régiment d'infanterie et deux canons sont également pris. FitzGibbon recueille presque toute la gloire de cette victoire, tandis que les Amérindiens ainsi que Ducharme et Kerr, sont pour ainsi dire « oubliés »...

On a dit, à propos de cet épisode, que les Amérindiens combattirent et que FitzGibbon en récolta tous les honneurs. Quant à Laura Secord, sans laquelle ce fait d'armes n'aurait pu se produire, son récit ne fut connu qu'à la fin de sa vie. Son exploit en vint à symboliser non seulement la résistance du Haut-Canada, mais aussi le patriotisme et l'abnégation de nombreuses femmes canadiennes durant ces sombres années d'invasions répétées.

Pendant l'année 1813, la péninsule du Niagara demeure le théâtre de plusieurs autres batailles et escarmouches qui ne peuvent néanmoins à elles seules sceller le sort du pays. À l'automne, toutefois, le danger s'intensifie, lorsque les Américains décident d'envoyer non pas une, mais deux armées pour attaquer Montréal ! L'opération sera conduite par le général James Wilkinson, vétéran de longue date qui vient de remplacer Dearborn comme général en chef de l'armée américaine. Il commandera l'armée principale, forte de 8 800 hommes et équipée de 38 canons de campagne et de 20 canons de siège ; celle-ci avancera vers Montréal par l'ouest, en longeant le Saint-Laurent. La seconde armée, commandée par le général Wade Hampton, compte 5 500 hommes et 10 canons de campagne. Elle remontera la rivière Châteauguay jusqu'à Montréal, où elle se joindra à la première. Ces deux armées sont composées essentiellement de troupes régulières, appuyées de volontaires.

La menace est de taille : clé stratégique du Canada, Montréal n'a pourtant pas de fortifications. Les vieux murs croulants qui en tiennent lieu datent du Régime français et ont été rasés en 1810. Quoi qu'il en soit, ils ne pourraient en aucun cas résister à une armée nombreuse et bien équipée d'artillerie de siège. Pour défendre Montréal, c'est à ses avant-postes qu'il faut arrêter l'ennemi. Environ 6 000 Britanniques et Canadiens s'y emploient au sud de la ville, de Laprairie jusqu'à l'île aux Noix.

Objectif Montréal. La milice du Bas-Canada participe à la défense

Lorsque le commandement britannique apprend que l'armée d'Hampton se prépare à traverser la frontière, quelque 8 000 hommes de la milice sédentaire du Bas-Canada sont mobilisés pour le service actif. C’est d'excellents miliciens, selon William Dunlop, chirurgien du 89e, qui croise plusieurs de leurs régiments sur sa route, un jour d'octobre 1813.

« Ils présentaient tous une apparence satisfaisante. Ils avaient été bien entraînés et leurs armes, qui provenaient de la tour de [Londres], étaient en parfait état. Leur troupe n'avait pas l'aspect désordonné qu'aurait eu un tel contingent de gens mobilisés dans tout autre pays. Leurs capots et leurs pantalons en étoffe du pays étaient tous semblables et de la même couleur, de même que leurs tuques bleues, ce qui leur donnait une apparence uniforme et ajoutait beaucoup à leur air martial... Ils marchaient gaiement, en chantant leurs chansons de voyageurs et quand ils nous virent approcher portant l'uniforme britannique, ils lancèrent le cri de guerre amérindien suivi d'un retentissant « Vive le Roi » ! Sur toute leur ligne de marche.

La bataille de Châteaugay. Des barricades le long de la Châteauguay

Les soldats américains du général Hampton sont également en marche. Le 21 octobre, ils traversent la frontière en longeant la rivière Châteauguay. Le lendemain, le général Louis de Watteville, officier suisse au service des Britanniques qui commande le secteur au sud-ouest de Montréal, en est informé. Il ordonne au lieutenant-colonel de Salaberry d'aller immédiatement établir un avant-poste le long de la rivière avec des compagnies de Voltigeurs canadiens, la compagnie légère des Canadian Fencibles, des détachements de la milice et quelques Amérindiens : en tout, environ 1 800 hommes. Salaberry fait aménager sept lignes successives d'abattis, au travers de l'étroite route qui longe la rive ouest de la rivière près du site actuel d’llan’s Corner. De plus, bien que l'autre rive soit entièrement boisée, il y dispose néanmoins deux compagnies de milice.

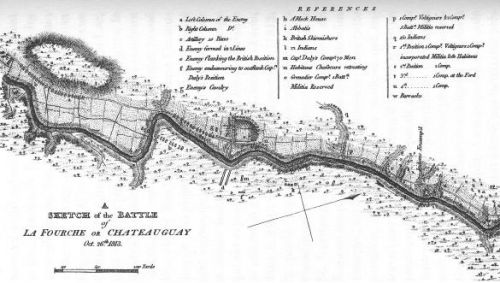

Carte de la bataille de Châteauguay, 26 octobre 1813

La bataille de Châteauguay s’est déroulée le long des rives est et ouest de la rivière Châteauguay. La rive ouest offrait une mince clairière (vers le haut de cette carte publiée en 1815), où les défenseurs canadiens ont dressé leurs abattis (barricades composées d’arbres abattus) et combattu le 26 octobre 1813. Le gros des affrontements a eu lieu sur la rive ouest, mais une tentative par les Américains de contourner les abattis a donné lieu à de féroces et chaotiques combats sur la rive est. Le terrain accidenté a joué en faveur des défenseurs en empêchant les envahisseurs de se rendre compte qu’ils étaient 10 fois plus nombreux que les Canadiens.

Charles-Michel d’Irumberry de Salaberry, lieutenant-colonel, Voltigeurs canadiens, vers 1813-1815

Charles-Michel d’Irumberry De Salaberry (1778-1829) était un officier vétéran de l’Armée britannique ayant servi aux Antilles et aux Pays-Bas. Il appartenait à l’une des familles les plus influentes du Canada français, qui jouissait d’une amitié de longue date avec le prince Edward Augustus, duc de Kent et futur roi William IV. Le jeune Canadien a obtenu son premier commandement, au sein du 60e Régiment de fantassins (royal d’Amérique), grâce à l’influence du prince. Il a mis sur pied le Corps provincial d’infanterie légère (les Voltigeurs canadiens) en 1812 et il a acquis une renommée durable au Canada lorsque 300 à 400 de ses hommes ont vaincu une force de plus de 5 000 Américains à Châteauguay le 26 novembre 1813. Cette gravure, postérieure à la guerre de 1812, montre Charles-Michel d’Irumberry de Salaberry portant l’uniforme d’un officier des Voltigeurs canadiens. La médaille circulaire à sa poitrine est la Médaille d’or d’officier supérieur, une décoration très rare à l’époque. Cette même médaille se trouve aujourd’hui dans la collection du Musée canadien de la guerre.

300 contre 3000

Dans la matinée du 26 octobre, l'armée d'Hampton débouche dans une clairière face au premier abattis que défendent environ 175 hommes. La brigade d'infanterie américaine du général Izard se place en formation d'attaque. Un officier américain à cheval s'approche de la barricade et invite, en français, les « Braves Canadiens » à se joindre aux soldats de la Liberté pour secouer le joug britannique. En guise de réponse, Salaberry monte sur un tronc d'arbre, épaule le fusil d'un de ses Voltigeurs et met fin à son discours ! La fusillade éclate alors de toutes parts. Pendant qu'une partie de l'armée américaine s'avance vers la première ligne d'abattis de la rive ouest, une colonne de 1 500 hommes sous les ordres du colonel Purdy, plus ou moins égarée, se faufile dans les bois de la rive est afin de contourner la position canadienne. Ces hommes se heurtent soudain aux deux compagnies de milice canadienne qui, sans hésiter, tirent une salve et chargent la colonne américaine. Surpris et confus, les Américains hésitent, puis commencent à fléchir, et plusieurs débouchent sur les berges de la rivière pour être aussitôt pris sous le feu des Canadiens placés sur l'autre rive, ce qui les force à battre en retraite.

De son côté, une partie de la brigade américaine d'Izard tente de contourner le premier abattis. Ce mouvement semble réussir, car les soldats canadiens commencent à se retirer. Mais à peine les Américains sont-ils arrivés à proximité du bois que jaillissent les cris de guerre des Amérindiens embusqués qui ouvrent le feu sur eux ; en même temps, des clairons sonnent de toutes parts et les clameurs de centaines d'hommes tapis au-delà, dans les bois, s'élèvent. Salaberry a en effet demandé au lieutenant-colonel George Macdonell, qui commande les lignes d'abattis situées à l'arrière, de faire le plus de bruit possible. Il n'en faut pas plus pour que les Américains croient les bois envahis d'Amérindiens et toute l'armée britannique à leurs trousses ! Ils battent en retraite. Le lendemain, Hampton et son armée reprennent la route des États-Unis. C'est ainsi que tourne court l'offensive américaine contre Montréal.

Disposant d'environ un homme contre dix, la victoire paraît d'abord improbable à Salaberry et Watteville. Pendant trois jours, ils s'attendent même à un nouvel assaut. Les Canadiens - aucun corps britannique n'a participé à l'engagement - n'ont eu que 4 morts et 8 blessés dans leurs rangs sur 300 hommes ayant pris part au combat. Les Américains, qui ont déployé environ 3 000 hommes au cours de l'affrontement, déplorent au moins une cinquantaine de tués. Cette bataille devait avoir un énorme retentissement parmi la population canadienne-française qui y voit la preuve incontestable de sa valeur militaire.

La bataille de Crysler

Carte de la bataille de la ferme Crysler, 11 novembre 1813

La bataille s’est déroulée dans un décor à l’européenne, au milieu des vastes champs de la ferme de John Crysler, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Parmi les soldats, en majorité des Britanniques, réunis à cet endroit le 11 novembre 1813 pour défendre le pays, on comptait John Crysler lui-même, lieutenant dans la 1re Milice de Dundas.

Les Britanniques s’emparent du fort Niagara. Retrait américain et incendie des villes

Afin de protéger la base navale de Sackets Harbor, la majeure partie de l'armée américaine cantonnée dans la péninsule du Niagara y est transférée; les troupes demeurées dans la région, désormais insuffisantes, doivent, au milieu de décembre, abandonner le fort George dont elles ne peuvent assurer la défense. Elles s'exécutent cependant de mauvaise grâce, incendiant Newark (aujourd'hui Niagara-on-the-Lake) et une bonne partie de Queenston, acte cruel qui laisse les civils sans abri pour affronter l'hiver.

Cette dévastation n'est cependant pas l'œuvre des seuls soldats américains. En effet, des Canadiens jouèrent un rôle majeur dans cette affaire en maniant la torche avec enthousiasme : il s'agit des Canadian Volunteers, commandés par le lieutenant-colonel Joseph Willcocks. Ce dernier, député à l'Assemblée du Haut-Canada au moment où il s'était joint aux Américains, en juillet 1813, s'était vu attribuer immédiatement un brevet d'officier pour recruter un corps composé de Canadiens. Les Canadian Volunteers de l'armée régulière américaine comptaient une centaine d'hommes qui servaient d'éclaireurs dans la péninsule du Niagara, mais aussi d'informateurs dans la zone occupée par les Américains. Ce corps de renégats devait exister jusqu'à la fin de la guerre.

Les Britanniques se vengent

Les incendies de Newark et de Queenston scandalisent les Britanniques, qui ripostent promptement. Au petit matin du 16 décembre, quelque 550 hommes des 1er, 41e et 100e régiments traversent silencieusement la rivière Niagara sur des bateaux conduits par des miliciens, et prennent d'assaut le fort Niagara, à la baïonnette. Les Américains y perdent 67 soldats et les Britanniques 5 seulement. Le village voisin de Lewiston est ensuite incendié, comme Newark l'a été quelques jours auparavant. Le 29 décembre a lieu une nouvelle incursion de 1 500 Britanniques contre Black Rock et Buffalo, sur le lac Érié. Les Américains ne peuvent résister : les villages sont brûlés, de même que quatre petites canonnières de la marine et les magasins d'approvisionnement militaire. Le 12 janvier 1814, le gouverneur en chef Prévost invite les Américains à se conduire dorénavant de façon plus civilisée, tout en avertissant qu'il n'hésitera pas à venger immédiatement tout nouvel acte barbare. Les belligérants feront preuve de plus de modération par la suite.

Levée de renforts canadiens

La Grande-Bretagne se trouve à cette époque dans l'impossibilité de dépêcher des renforts nombreux au Canada pour la bonne raison qu'une grande partie de son armée combat les troupes napoléoniennes en Espagne. Elle envoie cependant, en 1813, six régiments d'infanterie et deux bataillons d'infanterie de marine en Amérique du Nord. Un régiment supplémentaire de Fencibles est aussi recruté au Nouveau-Brunswick. Le nombre d'officiers et de soldats réguliers en Amérique du Nord est ainsi porté à environ 18 000, dont 14 000 sont déployés dans le Haut et le Bas-Canada. En 1813, l'armée régulière américaine approche, pour sa part, des 25 000 hommes, sans compter quelques milliers de volontaires.

Des volontaires ou des conscrits canadiens sont donc également nécessaires pour renforcer l'armée régulière britannique. Le Bas-Canada forme un cinquième bataillon de milice d'élite incorporée à Montréal en septembre 1812, puis un sixième bataillon en mars 1813, ce dernier devant monter la garde à Québec. On dénombre également trois compagnies d'infanterie légère, autant de cavalerie légère, une compagnie de conducteurs d'artillerie, une demi-compagnie d'artillerie et 200 ou 300 éclaireurs amérindiens. Enfin, ce sont environ 400 hommes qui appartiennent à un corps tout à fait typique du pays, celui des Voyageurs canadiens. Au total, quelque 5 500 officiers et soldats composent la petite armée du Bas-Canada.