La guerre de la conquête

L'invasion de la vallée de l'Ohio. Une manœuvre délibérée Forces en présence au début de la guerre. La garnison française

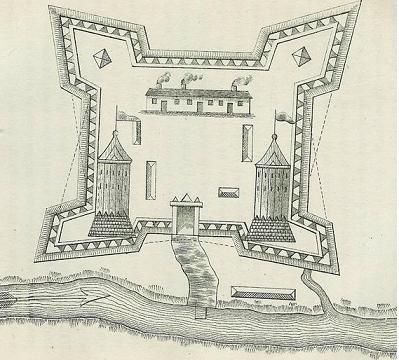

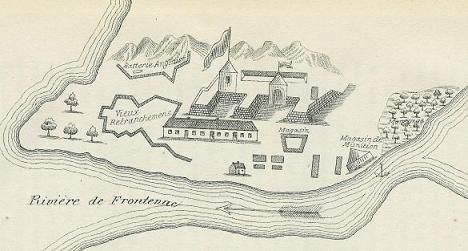

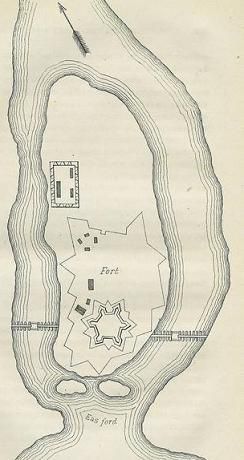

Fort Saint-Jean, dans les années 1750. D'abord construit sur la côte Ouest de la rivière Richelieu par des soldats du Régiment de Carignan-Salières en 1665, le fort Saint-Jean a été reconstruit à plusieurs reprises. Selon ses plans, le fort (illustré tel qu'il était dans les années 1750) était composé de palissades et de quatre grands bastions. Abandonné aux Britanniques en 1760, le fort Saint-Jean a été pris par l'armée américaine du général Montgomery après le siège de 1775, pour être occupé encore une fois par les troupes britanniques en 1776. Il a servi de base militaire au cours des 19e et 20e siècles et a été le site du Collège royal militaire de 1952 à 1995.

Au début de l'année 1755, deux grandes puissances européennes sont sur le point de s'affronter en Amérique du Nord : la France et la Grande-Bretagne. Les colonies britanniques occupent un espace restreint le long du littoral atlantique ; composée essentiellement d'agriculteurs et de marins, leur population d'origine européenne dépasse le million. En contrepartie, avec guère plus de 70 000 habitants, la Nouvelle-France contrôle un immense territoire englobant les vallées du Saint-Laurent et du Mississippi, ainsi que les vastes contrées de l'intérieur du continent.

Après la guerre de Succession d'Autriche, les autorités françaises s'aperçoivent de la nécessité de doter la Nouvelle-France d'une importante garnison, afin de maintenir sa position géostratégique. En 1750, elles augmentent donc considérablement les effectifs militaires de leur colonie. En Louisiane, on passe de 850 à 2 000 soldats, à l'île Royale de 700 à 1200 et au Canada, de 812 à 1500. Ces 4 700 soldats sont encadrés par plus de 300 officiers. Au total, les troupes coloniales régulières en Nouvelle-France comptent alors quelque 5 000 militaires de tous rangs. Il s'agit surtout de fantassins appartenant pour la plupart aux Compagnies franches de la Marine, auxquels s'ajoutent une centaine d'artilleurs.

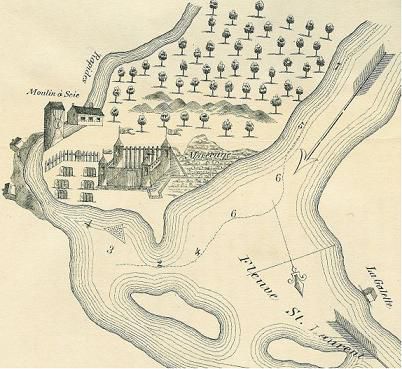

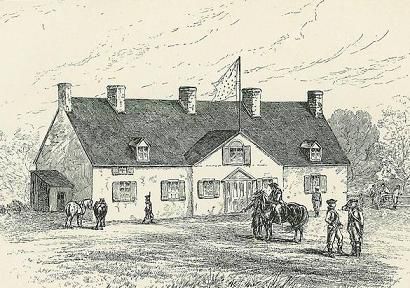

Fort La Présentation, dans les années 1750. Établi vers 1718, le fort La Présentation a été reconstruit en 1748. Ce fort a été une importante base pour les Indiens alliés des Français sur le cours supérieur du fleuve Saint-Laurent, qui subissaient grandement l'influence du père Piquet, un missionnaire sulpicien. En 1752, John Defever a décrit le fort comme un village composé d'environ 40 wigwams et près duquel un prêtre français habitait. Les Britanniques ont pris le fort en 1760. La ville de Ogdensburg, dans l'État de New York, a été construite sur le site du fort La Présentation.

Ces troupes sont réparties de la façon suivante : les 1200 soldats affectés à la défense des 7 000 habitants de l'île Royale et de l'île Saint-Jean logent presque tous à la forteresse de Louisbourg. En Louisiane, où l'on peut en compter 2 000 pour une population d'environ 6 000 colons, la ville de la Nouvelle-Orléans héberge à elle seule plus de 1 000 militaires, ce qui équivaut à peu près au tiers de sa population ; de plus, 500 autres soldats sont stationnés à Mobile, et un nombre équivalent d'hommes est détaché dans des fortins répartis le long du Mississippi, jusqu'en Illinois. Au Canada, où la presque totalité de la population de 60 000 civils est établie dans la vallée du Saint-Laurent, les deux tiers des troupes, soit 1 500 à 1 800 hommes, sont postées à Montréal, à Québec et à Trois-Rivières ; les petites garnisons des forts de l'ouest ne nécessitent pas plus de 500 à 600 officiers et soldats.

Des renforts d'Europe. Le général Braddock conduit ses troupes en Virginie

Telles sont les forces en présence lorsqu’éclate, en 1754, l'incident de Jumonville, suivi de la prise du fort Necessity. L'assassinat d'un officier canadien en mission parlementaire provoque une grande indignation en France, et la Grande-Bretagne, de son côté, est outrée d'apprendre que des militaires français chassent ses sujets américains de la vallée de l'Ohio. Dans les colonies britanniques, l'exaspération est à son comble. Quand la Virginie lève sa propre petite armée, la Caroline du Nord, le New York, le Connecticut et le Massachusetts s'apprêtent à l'imiter. Les politiciens américains réclament à l'unisson l'envoi en Amérique de nombreuses troupes régulières de l'armée britannique afin de régler, une fois pour toutes, le problème que représente la Nouvelle-France.

Cédant à ces pressions, le gouvernement britannique autorise, à la fin de 1754, la levée de deux régiments à ses frais : il s'agit des 50e et 5le d'infanterie qui comptent respectivement 1 000 hommes recrutés dans les colonies nord-américaines. De plus, le gouvernement ordonne l'envoi en Virginie de deux régiments de 700 hommes chacun, les 44e et 48e d'infanterie, tous deux sous les ordres du général Edward Braddock. Ces régiments, équipés d'artillerie de campagne, partent d'Irlande en janvier 1755 pour arriver à destination à la mi-mars. La stratégie britannique va consister à affaiblir la Nouvelle-France en s'emparant de ses avant-postes. Avec l'aide des troupes coloniales, Braddock et ses soldats devront chasser les Français de la vallée de l'Ohio. Au même moment, les troupes anglaises postées en Nouvelle-Écosse s'empareront de l'isthme de Chignectou, tandis que d'autres attaqueront le fort Saint-Frédéric sur le lac Champlain et, si possible, le fort Niagara sur le lac Ontario.

La réaction des français

En France, la réaction à l'envoi de troupes britanniques en Virginie ne se fait guère attendre. Afin de renforcer ses garnisons nord-américaines, Louis XV décide, en février 1755, d'envoyer au plus tôt six bataillons détachés des « troupes de terre », car on ne peut se permettre d'attendre que de nouvelles troupes coloniales soient recrutées. Les 2e bataillons des régiments de La Reine, de Languedoc, de Guyenne, de Béarn, de Bourgogne et d'Artois, au total 3 336 officiers et soldats, sont désignés à cet effet. Les bataillons de Bourgogne et d'Artois auront pour tâche de renforcer la garnison de la forteresse de Louisbourg, tandis que les quatre autres, sous le commandement du général Jean-Armand Dieskau, serviront au Canada. Au début du mois de mai, les six bataillons quittent enfin Brest pour la Nouvelle-France.

C’est la guerre

Le gouvernement anglais, apprenant que la France dépêche des forces armées en Amérique, ordonne aussitôt à la Royal Navy d'intercepter tout navire français ayant des troupes à bord. Il s'agit là d'une mesure très virulente étant donné que la guerre n'a pas encore été déclarée. Le 8 juin, au large de Terre-Neuve, l'escadre de l'amiral Edward Boscawen repère trois navires français séparés de leur propre escadre par la brume l'Alcide, le Lys et le Dauphin royal. Les vaisseaux anglais et français s'étant rapprochés à portée de voix, le commandant de l'Alcide demande : « Sommes-nous en paix ou en guerre ? - Nous n'entendons pas », lui répond-on depuis le HMS Dunkirk, le moins éloigné des voiliers anglais, avant d'ajouter: « La paix, la paix 3 ! » Mais, arrivé à moins de 100 mètres de l'Alcide, le Dunkirk ouvre brusquement le feu ! Quelque 80 marins français sont fauchés et le navire perd son gouvernail. L'effet de surprise est total. Les canonniers français tentent tant bien que mal de riposter au tir des Anglais, mais le combat est perdu d'avance. L'Alcide et le Lys se voient contraints de baisser pavillon. Seul le Dauphin royal parvient à s'échapper pour atteindre Louisbourg. À la suite de ce sanglant incident, l'état de guerre entre la France et l'Angleterre se confirme, même si les hostilités ne débuteront officiellement qu'un an plus tard.

Les Anglo-américains attaquent. Reddition du fort Beauséjour

Camp du 43e Régiment britannique pendant le siège de Fort Beauséjour, juin 1755

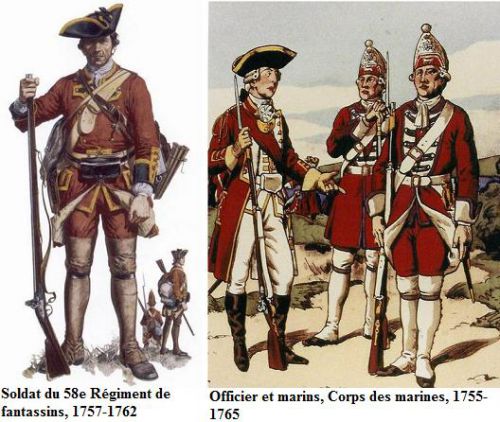

Les hommes du 43e Régiment de fantassins faisaient partie d'une imposante armée de 2 000 hommes sous la gouverne du lieutenant-colonel Robert Monkton, qui a pris le fort Beauséjour après un court siège pendant l'été de 1755. À gauche, on voit des hommes de la compagnie de grenadiers, que l'on peut distinguer grâce à leur bonnet pointu. Au centre se trouvent des soldats ordinaires qui portent le tricorne, tout comme la plupart des membres du Régiment. Les jeunes hommes à droite sont des tambours et les couleurs de leur manteau sont inversées pour que l'on puisse facilement les distinguer lors des batailles; élément très important à l'époque parce que les battements de tambour servaient à donner les ordres. La présence de femmes et d'enfants semble peu appropriée dans un campement militaire, mais un petit nombre de familles de soldat suivaient chacun des régiments britanniques lors des campagnes.

Offensive contre la vallée de l'Ohio

Cependant, les Britanniques dirigent leur principale offensive dans la vallée de l'Ohio. L'enjeu est considérable pour la Nouvelle-France puisque l'Ohio relie la Louisiane aux Grands Lacs et au Canada. Une défaite pourrait sonner le glas des alliances françaises avec les nombreuses nations amérindiennes de la région. Dès mai 1755, les troupes du général Braddock sont rassemblées à l'ouest de la Virginie : il s'agit d'une armée de 2 200 hommes, comprenant les 44e et 48e régiments, quelques compagnies franches régulières, le régiment de la Virginie sous le commandement de George Washington, des miliciens, et même quelques marins. L'objectif à atteindre est le fort Duquesne, distant de quelque 200 kilomètres à travers forêts et marécages. Chemin faisant, les troupes doivent construire une route et ériger des ponts afin de transporter le matériel, car Braddock mène sa campagne à l'européenne. L'armée avance péniblement, à raison de quelques kilomètres par jour, et se voit contrainte de laisser à l'arrière les lourdes pièces d'artillerie de siège sur lesquelles Braddock comptait pour bombarder le fort Duquesne. Mais la lente progression de l'armée anglo-américaine semble irrésistible. Au début de juillet, elle parvient enfin à atteindre la rivière Monongahela, où le terrain est plus praticable, et il ne lui reste guère plus qu'une vingtaine de kilomètres à parcourir pour arriver au fort Duquesne. Ne trouvant aucune trace des Français, plusieurs officiers britanniques s'attendent à percevoir un bruit sourd au loin : celui de l'explosion du fort, que la garnison française pourrait faire sauter avant d'évacuer l'Ohio.

Le désastre du général Braddock

Capitaine Daniel Lienhart de Beaujeu, vers 1750. Daniel-Hyacinthe-Marie Liénard de Beaujeu (1711-1755) était un officier au sein des troupes de la Marine (troupes régulières françaises en garnison en Nouvelle-France). Il a commandé les forces françaises, canadiennes et amérindiennes au début de la bataille de Monongahela le 9 juillet 1755, au cours de laquelle il a été tué.

Le 9 juillet, l'armée de Braddock avance en rang, tambour battant, lorsque l'avant-garde rencontre l'ennemi et se met à tirer dans les bois où s'est embusqué un corps comprenant 105 officiers et soldats des Compagnies franches de la Marine, 146 miliciens canadiens, et plus de 600 Amérindiens. Cette troupe est sous le commandement de Liénard de Beaujeu qui, tué dès les premières salves anglaises, a été aussitôt remplacé par le capitaine Jean-Daniel Dumas. Bientôt, la confusion s'installe dans les rangs de l'armée anglo-américaine, décimée par la fusillade meurtrière d'un adversaire bien camouflé dans la forêt, d'où fusent les cris de guerre effrayants des Amérindiens ; plusieurs officiers sont tués en tentant de rallier leurs hommes avant que le général Braddock ne tombe à son tour, mortellement blessé. Au désordre succède la panique, puis la débandade. Enfin, après environ quatre heures de combat, l'armée anglo-américaine, en déroute, abandonne sur le champ de bataille toute son artillerie de campagne, ses bagages et quelque 25 000 livres en argent. Du côté anglais, les pertes s'élèvent à 977 hommes, dont près de 500 tués. Il s'agit d'une véritable catastrophe pour les forces britanniques. Les pertes françaises se limitent à 23 morts, soit trois officiers, deux soldats, trois miliciens, 15 Amérindiens, et à 16 blessés dont 12 Amérindiens.

Capitaine Jean-Daniel Dumas. Le capitaine Jean-Daniel Dumas (1721-1794) était l'officier des troupes de la Marine qui a dirigé les forces mixtes françaises, canadiennes et amérindiennes qui ont vaincu l'armée britanno-américaine du général Braddock lors de la bataille de Monongahela, le 9 juillet 1755. Après avoir rendu des services remarquables au Canada jusqu'en 1760, Dumas est devenu le gouverneur de Maurice. Cette île de l'océan Indien était connue sous le nom d'Isle de France jusqu'au début du 19e siècle, comme il est indiqué sur l'imprimé accompagnant un portrait de Dumas (vers 1780).

Du point de vue des officiers canadiens des troupes coloniales françaises, cette victoire fournissait la preuve indéniable que leur tactique pouvait avoir raison non seulement des miliciens de la Nouvelle-Angleterre, mais également d'un fort contingent de troupes régulières venues d'Europe. Pour la première fois, un modeste corps d'infanterie légère se déployant rapidement et se camouflant habilement démontrait qu'il pouvait mettre en échec une puissante armée en lui faisant subir des pertes irrémédiables, et ce, avec pour seules armes des fusils. Malheureusement pour la Nouvelle-France, les officiers métropolitains ne tirèrent pas profit de cette leçon de tactique fournie par les officiers coloniaux du Canada.

Mort du major-général Braddock lors de la Bataille de Monongahela, le 9 juillet 1755

La défaite du major-général Edward Braddock fut la concrétisation de la défaite des Britanniques à Monongahela. Puisqu'il était parfaitement conscient des difficultés que posait une bataille dans les forêts nord-américaines, Braddock a minutieusement préparé son armée avant son arrivée au fort Duquesne. Cependant, malgré toutes les précautions prises, lorsque ses hommes ont été piégés par les forces françaises, canadiennes et amérindiennes, les recrues à demi formées formant les rangs de ses deux régiments réguliers ont paniqué. Après la mort de Braddock, personne ne possédait l'expérience ni le talent nécessaires pour reprendre le contrôle, et l'armée a été dissoute. Les détails de l'uniforme illustré sur cette gravure du 19e siècle sont incorrects, mais la confusion et le chaos qui régnaient à l'époque sont bien exprimés.

L'échec du général Dieskau. Échec de la tentative de prendre le fort Edward

Entre-temps, le baron de Dieskau parvient en Nouvelle-France avec ses troupes. À part les 350 hommes pris sur le Lys, tous les bataillons français étaient finalement arrivés à destination. Le général Dieskau est responsable des choix tactiques mais, sur le plan stratégique, il reste tenu d'obéir aux ordres du gouverneur général Pierre de Rigaud de Vaudreuil. Or, l'objectif de ce dernier est avant tout d'attaquer le fort Oswego (que les Français appelaient Chouaguen) sur la rive sud du lac Ontario. Toutefois, il annule cette expédition en apprenant qu'une armée de miliciens américains de 3 000 hommes s'assemble au sud du lac Champlain sous le commandement du colonel William Johnson afin de s'emparer du fort Saint-Frédéric. Si cette armée parvenait à remonter le lac Champlain, puis le Richelieu, Montréal serait pour ainsi dire à sa merci.

Les bataillons de La Reine et de Languedoc, ainsi que des troupes de la Marine, des miliciens et des Amérindiens sont donc assemblés au fort Saint-Frédéric sou le commandement de Dieskau. Fort d'un corps de 1 500 hommes, le général décide de contourner l'armée ennemie assemblée au lac George et d'attaquer le fort Edward, situé plus au sud, afin de lui couper la retraite. Ce plan audacieux est malheureusement voué à l'échec. En effet, Dieskau se voit contraint d'y renoncer près du fort Edward, car les Agniers alliés aux Français refusent de prendre part au combat. Ils se déclarent prêts à défendre le Canada, mais pas à attaquer les Anglais sur leur territoire. En réalité, ils ne veulent pas se battre contre leurs frères agniers alliés aux Anglais. Dieskau décide alors de remonter vers le nord et d'attaquer le camp où se trouve Johnson avec une partie de son armée.

De son côté, ce dernier se trouve dans une position difficile, le mouvement de Dieskau ayant coupé ses communications avec Albany. Plus grave encore, son armée, se composant uniquement de miliciens de la Nouvelle-Angleterre enrôlés pour la durée de la campagne, ne compte pas de troupes régulières. Johnson envoie 1 000 hommes à la rencontre de Dieskau, qui leur tend une embuscade. Mais celle-ci est éventée par les Agniers alliés aux Français qui avertissent ceux du camp adverse. Les miliciens américains en sont quittes pour quelques pertes légères, et se réfugient dans le campement barricadé où se trouve le reste des troupes de Johnson, sur le site actuel de Lake George, dans l'État de New York.

Échec cuisant pour la stratégie européenne

Bien qu'il dispose de forces moindres, Dieskau refuse de prendre en considération les mises en garde des Canadiens et des Amérindiens et décide d'attaquer ce camp fortifié et doté d'artillerie par un assaut général en colonnes serrées, dans le plus pur style européen. Jugeant ce genre de combat ridicule, les miliciens canadiens se jettent à plat ventre, cherchant quelque abri pour riposter au tir ennemi. De leur côté, les soldats français, parvenus à une cinquantaine de mètres des abattis et visés à bout portant, hésitent à avancer. Dieskau est alors gravement blessé, pendant qu'il exhorte ses hommes au combat. Les Français se retirent peu après, d'autant plus que des renforts ennemis arrivent du sud. Abandonné sur le champ de bataille, Dieskau est capturé par les miliciens de Johnson.

Ce premier combat des forces métropolitaines françaises se solde donc par un fiasco. Au Canada, il s'agit d'un événement sans précédent : un général capturé et des troupes battues avec de lourdes pertes par les miliciens de la Nouvelle-Angleterre ! Pour se disculper, Dieskau attribua cet échec au fait que les Canadiens n'avaient pas marché en rang...

La tragédie acadienne. Nettoyage ethnique déclenché par l'avidité

Milicien acadien, 1755-1760. Ce ne sont pas tous les Acadiens qui ont été déportés en 1755. Certains d'entre eux se sont enfuis vers le territoire actuel du Nouveau-Brunswick et, de là, ont mené une bataille digne d'une guérilla dans les secteurs britanniques. Cette bataille fut telle que de nombreuses troupes britanniques et américaines furent nécessaires pour garder, avec un succès discutable, les frontières à l'ouest de la Nouvelle-Écosse. La capitulation de l'armée française en septembre 1760 n'a pas découragé les partisans acadiens qui ne voulaient pas se rendre aux Britanniques. Ce sont des officiers français qui ont finalement convaincu les Acadiens de déposer les armes et de respecter la capitulation.

L'année 1755, déjà riche en événements guerriers, devait aussi être celle d'une grande tragédie : la déportation des Acadiens de la Nouvelle-Écosse. En 1713, par le traité d'Utrecht, la France avait cédé l'Acadie à l'Angleterre, et ce territoire était devenu colonie britannique sous le nom de Nouvelle-Écosse. Par la suite, quelques Acadiens avaient pris les armes contre les Britanniques, mais la majorité d'entre eux étaient restés neutres. Cependant, la présence de cette population prospère, catholique et française au sein d'une colonie anglaise soulevait bien des jalousies et des rancœurs, d'autant plus que les Acadiens, au nombre d'environ 9 000, occupaient les meilleures terres. Au nom de la « sécurité », on jugea finalement opportun de les remplacer par de loyaux sujets. Par conséquent, en juillet 1755, Charles Lawrence, gouverneur de la Nouvelle-Écosse, décrète la déportation de la population acadienne. Au cours de cette opération, que l'on qualifierait maintenant de manœuvre de « purification ethnique », les forces armées jouèrent un rôle de premier plan.

Rassemblement des femmes et enfants acadiens en vue de la déportation, Grand Pré, Acadie, juillet 1755.Vient maintenant le temps de déporter les femmes et les enfants de Grand Pré, en Acadie. Les troupes arrivent pour les rassembler et les déporter au cours de l'automne de 1755. Historiquement, au Canada, on avait parfois recours aux soldats pour bannir des populations civiles innocentes de leurs maisons. La déportation des Acadiens est le premier exemple d'envergure de l'utilisation des soldats au Canada - des troupes britanniques et du Massachusetts dans ce cas-ci - pour entourer les civils. L'arrestation et l'internement des Canadiens d'origine japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale sont le plus récent exemple.

Une partie des troupes régulières britanniques et les régiments du Massachusetts des lieutenants-colonels John Winslow et George Scott avaient été chargés de rassembler les Acadiens. C'est ainsi que la mise en scène utilisée par Winslow à Grand-Pré est entrée dans les annales de l'histoire. On demanda à tous les hommes de se rendre à l'église pour entendre la lecture d'un important décret. Pendant qu'ils écoutaient, horrifiés, l'ordre de déportation dicté par Winslow et ses officiers, les troupes encerclèrent l'église. Puis, les soldats allèrent cueillir les femmes et les enfants dans leurs fermes, qu'ils brûlèrent ensuite. Ce scénario se répéta à travers l'Acadie durant tout l'été. Bientôt, des milliers de civils des deux sexes et de tout âge furent rassemblés dans ce que nous appellerions aujourd'hui des « camps de concentration » pour y attendre les navires qui devaient les transporter au loin. Après plusieurs semaines de retard, les bateaux parurent enfin et, le 8 octobre, l'embarquement commença. Les militaires essayaient, dans une certaine mesure, de ne pas séparer les familles, mais ce n'était pas toujours faisable et l'on assista à des scènes déchirantes durant lesquelles des femmes en pleurs, retenues par les soldats sur la grève, regardaient leurs maris et leurs fils faire voile vers l'inconnu.

Échec de la politique britannique

Quelque 2 000 Acadiens parviennent à s'échapper vers le Canada tandis que les autres sont déportés dans les colonies anglaises. Toutefois, cette cruelle politique de dépossession et de déportation n'apporta pas les résultats escomptés. Les soldats du Massachusetts - était-ce par l'effet du remords ? - refusèrent les terres prospères qu'on leur offrait, de sorte que seule une minorité de ces nouveaux colons d'allégeance britannique se fixa en Acadie. D'autre part, le prétendu problème de sécurité invoqué pour justifier l'opération n'était pas résolu pour autant. Plusieurs Acadiens réfugiés dans les bois se livrèrent dès lors, avec l'aide des Amérindiens, à une guérilla implacable jusqu'à la fin de la guerre, ce qui obligea les Britanniques à maintenir de nombreuses garnisons dans l'ouest de la Nouvelle-Écosse. On ne peut prétendre que cette entreprise purificatrice fût un accident de la politique britannique, car ces terribles scènes de déportation se répétèrent en 1758 à l'île Royale (île du Cap-Breton) et à l'île Saint-Jean (Île-du-Prince-Édouard).

Peu de changement dans la stratégie

Grenadier, 60e (Royal American) Régiment de fantassins, 1757-1767. Le 60e (Royal American) Régiment de fantassins a été formé dans un effort pour créer des unités de l'armée britannique à partir des colonies américaines. Le successeur de ce régiment fait encore partie de l'armée britannique au 21e siècle, bien qu'il n'ait pas recruté en Amérique du Nord depuis des centaines d'années. Les grenadiers ont porté ce bonnet distinctif pointu jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un bonnet de fourrure en 1768. L'uniforme des officiers et tambours (mais pas celui des soldats ordinaires) du 60e Régiment était parementé de rubans. Il est à noter que les grenadiers transportaient un fusil, contrairement à la plupart des officiers d'infanterie.

Au début de l'année 1756, la situation militaire en Amérique du Nord est sensiblement la même qu'un an auparavant. Les Britanniques continuent de poursuivre les objectifs qu'ils n'ont pas atteint l'année précédente : occuper la vallée de l'Ohio, tout en s'emparant des forts Saint-Frédéric, sur le lac Champlain, et Niagara, sur le lac Ontario. C'est dans cette intention que les colonies de la Nouvelle-Angleterre mobilisent plusieurs milliers de miliciens et réclament un surplus de troupes en provenance de la métropole. Celle-ci dépêche les 35e et 42e régiments, et crée le 60e. Comptant quatre bataillons au lieu d'un seul comme la majorité des régiments, le 60e se compose en partie de recrues américaines, d'où son nom de « Royal American ». L'échec du général Braddock a cependant plongé l'état-major britannique dans le doute quant aux moyens à employer pour affaiblir la Nouvelle-France.

Les Français se ressaisissent assez rapidement de la perte du général Dieskau. Le gouverneur général Vaudreuil est conscient qu'il doit reconquérir l'estime des alliés amérindiens pour les armes françaises par un coup d'éclat, et ordonne un raid contre le fort Bull, non loin d'Oswego. Le 27 mars 1756, la place est prise d'assaut et détruite par un groupe de soldats, de miliciens et d'Amérindiens, sous les ordres du lieutenant Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry, qui, par la même occasion, débusque et chasse un contingent américain venu secourir le fort. La tactique traditionnelle des Canadiens a de nouveau fait ses preuves, et les Amérindiens sont rassurés.

Prise d'Oswego par le général Montcalm

Louis-Joseph de Montcalm, Marquis de Montcalm (1712-1759). Le général et marquis de Montcalm a été envoyé en Nouvelle-France en 1756 pour remplacer le baron de Dieskau qui avait été capturé. Son passage dans la colonie a été marqué par des querelles avec les autorités locales. Il fut un brave soldat qui a remporté quelques victoires notables. Il a trouvé la mort peu de temps après avoir prématurément envoyé ses hommes sur les Plaines d'Abraham. Reproduction d'un portrait original conservé en France.

À Québec, le grand événement de l'année est l'arrivée, en mai, des deuxièmes bataillons des régiments de La Sarre et de Royal-Roussillon, ainsi que celle du remplaçant du baron de Dieskau, le général Louis-Joseph de Montcalm. Issu de la noblesse provençale et vétéran de nombreuses campagnes depuis 1733, le marquis de Montcalm est un homme vif et débordant d'énergie, mais il est toutefois doté d'un caractère colérique et irascible qui va compromettre les rapports entre officiers supérieurs et provoquer des tensions au sein de l'état-major.

Malgré ses réticences, le premier geste de Montcalm consiste à préparer une attaque contre Oswego, selon la volonté du gouverneur général Vaudreuil. Très bien défendu par trois forts généreusement pourvus en artillerie, l'endroit abrite une garnison de 1 800 hommes des 50e et 51e régiments de ligne et du régiment du New Jersey, l'un des meilleurs corps jusqu'alors levé par une colonie américaine. Arrivé à Oswego le 10 août à la tête de 3 000 hommes, et disposant d'une artillerie de siège, Montcalm fait bombarder le fort Ontario qui est rapidement évacué, et dont la garnison se réfugie dans les forts George et Oswego. À leur tour, ceux-ci essuient le bombardement intensif de l'artillerie française. Dans la matinée du 14 août, le commandant britannique, le colonel James Mercer, est décapité par un boulet et, une heure plus tard, la garnison capitule. Les Français s'emparent de 93 canons et mortiers, et de cinq drapeaux régimentaires. C'est une belle victoire qui démontre qu'un siège à l'européenne appuyé par un important support logistique peut venir à bout de places fortifiées occupant une position très avancée à l'intérieur du pays.

Tensions au sein de l'état-major français. Hostilité entre les officiers coloniaux et métropolitains

Louis-Antoine de Bougainville, compte de Bougainville (1729-1811). Le jeune officier Bougainville est venu au Canada à titre d'aide de camp sous la gouverne du général Montcalm et a rapidement gravi les échelons pour joindre les rangs des soldats sur le champ de bataille. Après la guerre, il a connu la gloire en tant qu'un des premiers explorateurs du Sud du Pacifique entre 1766 et 1769. Cette illustration nous le montre alors qu'il était plus vieux.

Dès l'automne de 1756, Montcalm, dans une lettre tenue secrète, se plaint auprès du ministre de la Guerre, prétendant que le gouverneur général Vaudreuil et ses officiers coloniaux ne connaissent rien à la guerre. Vaudreuil, de son côté, se fait l'écho auprès du ministre de la Marine du mépris qu'affichent les officiers français envers les Canadiens et de leur façon cavalière de traiter les officiers de la colonie. Cette animosité ne tarde pas à se propager et on voit bientôt se dresser deux camps au sein de l'état-major celui des officiers métropolitains regroupés autour de Montcalm face à celui des officiers canadiens avec, à leur tête, Vaudreuil.

Préjudices causés par la corruption

Soldat portant le drapeau régimentaire, Régiment de Béarn, vers 1757-1760. Lorsque le 2e bataillon du Régiment français de Béarn a été envoyé en Nouvelle-France en 1755, il portait ce drapeau régimentaire. Remarquer la cravate blanche accrochée au bout du mât. Cette cravate et la croix blanche étaient des éléments communs de toutes les unités de l'armée française à l'époque. La couleur isabelle (brun jaunâtre) et les barres horizontales rouges sur le drapeau représentaient le Régiment de Béarn. Cette gravure contemporaine illustre l'uniforme du régiment européen avec un col, des manchettes et un gilet rouges. De 1755 à 1757, les soldats portaient une version canadienne spéciale de l'uniforme avec des manchettes et un gilet bleus, mais l'uniforme illustré a été porté en Nouvelle-France par le deuxième bataillon, de 1757 à 1760.

La gestion malhonnête des finances canadiennes par l'intendant François Bigot ne manque pas d'accentuer ces tensions. Certaines denrées venant à manquer, l'inflation devient galopante. L'intendant et ses acolytes multiplient l'octroi de crédits, dont une partie est décernée aux officiers canadiens chargés de l'approvisionnement des troupes. Tandis que la spéculation permet à quelques-uns d'amasser des fortunes, les autres voient se réduire presque à néant la valeur de leurs appointements. Si plusieurs peuvent compter sur des alliances familiales et sur les revenus de leurs seigneuries pour pallier le manque, tel n'est pas le cas des officiers des régiments venus de France. Ceux-ci se trouvent considérablement appauvris par l'inflation, qui rogne leur solde. Les rumeurs selon lesquelles certains officiers canadiens s'enrichissent en toute impunité ne font qu'accroître leur aigreur. À l'instar de leur général, ces hommes affichent un profond mépris pour leurs collègues canadiens, considérant qu'ils ne sont pas de véritables militaires et qu'ils se battent « comme des Sauvages ». De leur côté, les officiers canadiens font en sorte de limiter leurs relations avec eux. Cette attitude touche juste, puisque l'un des officiers métropolitains note qu'il a l'impression d'être perçu comme un ennemi au Canada.

Les sous-officiers et soldats, tant coloniaux que métropolitains, sont mieux protégés contre l'inflation, étant logés, nourris et vêtus aux frais du roi. À mesure que la guerre se prolonge et que les denrées alimentaires se font rares, on en vient à remplacer la viande de bœuf par celle de cheval, puis à réduire les rations.

Soldat portant le drapeau régimentaire, Régiment de Guyane, vers 1757-1760

Le deuxième bataillon du Régiment français de Guyane avait ce drapeau régimentaire (ou drapeau d'ordonnance) lors de son départ pour la Nouvelle-France en 1755. Remarquer la cravate blanche accrochée au bout du mât. Cette cravate et la croix blanche étaient des éléments communs de toutes les unités de l'armée française à l'époque. La couleur isabelle (brun jaunâtre) et la couleur vert-gris représentaient le Régiment de Guyane. Cette gravure contemporaine illustre l'uniforme du régiment européen, porté en Nouvelle-France par le deuxième bataillon, de 1757 à 1760.

Malgré les tensions qui les opposent, tous les officiers s'accordent néanmoins sur un point : le besoin de renforts pour défendre la Nouvelle-France. Au Canada même, Vaudreuil réorganise la répartition des troupes afin d'augmenter les forces mises à la disposition de Montcalm. En mai, l'artillerie s'enrichit d'une compagnie d'ouvriers recrutée parmi les Canadiens. En juillet, un bataillon de 500 hommes tiré des Compagnies franches de la Marine est mis sur pied pour épauler les régiments métropolitains. On le surnomme bientôt le «Régiment de la Marine». Néanmoins, la nécessité de faire venir d'autres troupes de France se fait sentir. Durant l'été, les 2e et 3e bataillons du régiment de Berry débarquent à Québec, ainsi que quelques centaines de recrues, mais c'est encore insuffisant. On organise donc sept « brigades » de miliciens canadiens de 150 hommes chacune, avec 16 soldats réguliers des Compagnies franches de la Marine pour leur servir d'instructeurs.

La stratégie d'invasion britannique. Nouveau Premier ministre, nouvelle stratégie

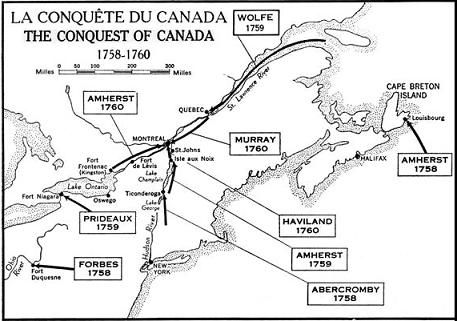

Carte de la conquête du Canada, 1758-1760. Cette carte illustre les territoires conquis par les Britanniques et les Américains en Nouvelle-France, entre 1758 et 1760.

En réalité, c'est en Angleterre, et non en France ou à Québec, que se décide le sort de la Nouvelle-France. En décembre 1756, le nouveau gouvernement dirigé par William Pitt modifie profondément le déroulement de la guerre. Le premier ministre britannique est un homme talentueux, énergique et visionnaire, persuadé que la richesse et la grandeur de sa nation résident non pas en Europe, mais outre-mer. Par conséquent, il convainc le roi George II de faire porter l'effort principal de la guerre en Amérique du Nord où, contre toute logique, quelques dizaines de milliers de colons et de soldats français tiennent en respect plus de un million d'habitants anglais recroquevillés le long du littoral atlantique. Afin de venir à bout de la Nouvelle-France, une seule solution paraît possible : celle d'une invasion à grande échelle.

Certes, ce n'est pas la première tentative d'invasion du Canada mais, cette fois, la stratégie est élaborée, les moyens mis en œuvre considérables et la volonté plus ferme. Le général en chef des forces anglo-américaines, John Campbell, comte de Loudoun, est un excellent officier qui a été l'aide de camp du roi lui-même. Fin diplomate, il s'emploie d'abord à harmoniser les relations souvent tumultueuses entre officiers britanniques et américains, car, en Nouvelle-Angleterre comme en Nouvelle-France, les officiers métropolitains ont tendance à mépriser leurs homologues coloniaux. Contrairement à Montcalm, Loudoun comprend que cette attitude ne peut que compromettre le succès. Il reconnaît également la valeur des tactiques utilisées par les Canadiens, et, afin que l'armée britannique puisse se les approprier, il favorise la levée d'un corps d'infanterie légère et de Rangers.

D'abord Louisbourg, puis Québec et Montréal

Stratège de talent, Loudoun élabore un plan grandiose pour envahir la Nouvelle-France qui reçoit l'approbation du nouveau gouvernement de William Pitt. Il s'agit d'abord de prendre Québec, porte de la colonie vers l'Europe, puis Montréal, principale base militaire de la Nouvelle-France et clé de l'intérieur du continent.

Le premier objectif doit s'accomplir à partir du fleuve Saint-Laurent, et ce, en mettant à contribution l'efficacité redoutable de la Royal Navy. Toutefois, pour y parvenir, il faut d'emblée réduire la forteresse de Louisbourg. Les Britanniques ne peuvent en effet laisser une base navale de cette importance à la portée de la marine française. Cette opération préliminaire exige le rassemblement à Halifax d'une armée composée de troupes régulières en vue de son embarquement sur une puissante flotte. On prévoit d'assiéger d'abord Louisbourg, puis Québec.

Le second objectif, soit la prise de Montréal, nécessite la création de deux armées disposant d'un noyau de troupes régulières britanniques secondées de troupes provinciales américaines. La première, la plus importante, se regroupera à Albany pour naviguer sur le lac Champlain et descendre le Richelieu. La seconde se rassemblera en Virginie et en Pennsylvanie afin de remonter l'Ohio puis les lacs Érié et Ontario avant d'emprunter le fleuve Saint-Laurent. La dernière phase de l'opération n'aura lieu qu'après la chute de Québec, afin que les trois armées anglo-américaines puissent se rejoindre devant Montréal. Ce plan ne pouvait se réaliser dans la hâte. Malgré une bonne stratégie et l'importance des forces mobilisées, l'année 1757 fut défavorable aux forces des Anglo-Américains.

Les Français prennent le fort William-Henry. Une manœuvre audacieuse

De leur côté, les Français ne restent pas inactifs. Dès la fin de la campagne de 1756, le gouverneur général Vaudreuil s'était fixé comme objectif de s'emparer du fort William-Henry (fort George pour les Français), sur le lac George. Cette prise aurait pour but d'empêcher une attaque contre les forts Carillon (Ticonderoga pour les Anglais) et Saint-Frédéric.

En août 1757, Montcalm quitte Montréal pour assiéger William-Henry avec un puissant corps de 6 000 soldats et miliciens accompagnés de 1 600 Amérindiens, afin de mettre les Britanniques sur la défensive. Le 6 août, après seulement trois jours de bombardements, le lieutenant-colonel George Monro, commandant de la place, capitule. Montcalm accorde les honneurs de la guerre à la garnison de 2 500 hommes, qui pourra se retirer, avec drapeaux, fusils et bagages, contre la promesse de ne pas combattre pendant 18 mois. Mais c'est sans compter avec les alliés amérindiens ! Frustrés de n'avoir pu faire main basse sur un butin et de ne pouvoir capturer de prisonniers, ceux-ci attaquent les soldats anglo-américains au moment où ils se retirent, en tuant plusieurs et ramenant environ 600 captifs. Les officiers français, dont Montcalm, interviennent et parviennent à libérer quelque 400 hommes. Par la suite, Vaudreuil en rachètera un grand nombre. Mais certains seront tués, d'autres atrocement suppliciés et quelques-uns, même, dévorés. Scandalisé, l'état-major britannique refuse de reconnaître les conditions de la capitulation et décide de ne plus accorder, à l'avenir, les honneurs de la guerre aux troupes françaises. La reddition du fort William-Henry porte néanmoins un coup dur aux Britanniques, empêchant toute opération de leur part au sud de Montréal pour le restant de l'année.

L’offensive contre Louisbourg est retardée

À Halifax, les préparatifs du siège de Louisbourg sont déjà compromis par le mauvais temps quand Loudoun apprend, au début d'août, qu'une flotte française s'y trouve depuis peu. N'étant plus assuré désormais de sa supériorité navale et jugeant la saison trop avancée, il décide d'annuler toute l'opération. En Angleterre, l'opinion publique montre des signes d'impatience et Loudoun devient le bouc émissaire des revers subis durant l'année. William Pitt le rappelle alors pour des raisons beaucoup moins militaires que politiques.

À la fin de 1757, l'étendue de la Nouvelle-France reste donc inchangée, même si la situation militaire de la France décline considérablement en Europe, ce qui l'oblige à mobiliser son effort de guerre de ce côté de l'Atlantique, à l'inverse de l'Angleterre qui, elle, concentre le sien principalement en Amérique du Nord.

Soldat portant le drapeau régimentaire, Régiment de Cambis, vers 1758

L'année 1758 voit donc les Britanniques intensifier leurs préparatifs de campagne. Le major général James Abercromby succède à Loudoun à titre de commandant en chef des troupes anglo-américaines, mais on maintient la stratégie élaborée par ce dernier pour conquérir la Nouvelle-France. Louisbourg sera attaquée par le général Jeffery Amherst et la vallée de l'Ohio par le général John Forbes, pendant qu'Abercromby éliminera les forts français sur le lac Champlain. Les 15e, 28e, 58e et 62e régiments d'infanterie de ligne viennent se joindre à l'armée déjà en place. De plus, un régiment d'infanterie légère, le 80e, est levé, portant l'armée régulière britannique en Amérique du Nord à environ 23 000 hommes. De son côté, la France envoie les 2e bataillons des régiments de Cambis et des Volontaires-Étrangers à Louisbourg, mais aucun effectif pour Montcalm, si bien qu'on ne compte que quelque 7 000 soldats français pour défendre le Canada et l'île Royale.

Les Britanniques assiègent Louisbourg

Modèle de la forteresse de Louisbourg, 1758. Cette représentation de Louisbourg montre la forteresse telle qu'elle était juste avant le siège par les forces britanniques, en 1758.

Le 2 juin, une imposante flotte britannique de plus de 150 voiles, transportant 27 000 hommes dont 13 000 soldats de métier, arrive au large de Louisbourg. Malgré les renforts de France, les forces dont dispose le gouverneur Augustin de Boschenry de Drucour sont quatre fois moins nombreuses que celles des assaillants, même en comptant marins et miliciens. La garnison française se sait perdue, mais elle est résolue à tenir jusqu'au bout. Les Britanniques débarquent le 8 juin, et ont tôt fait de creuser des tranchées et d'encercler la forteresse de leur artillerie, de sorte qu'à partir du 19 juin, ils bombardent méthodiquement la ville. Les défenseurs ripostent avec détermination. L'épouse du gouverneur en personne n'hésite pas à monter tous les jours sur les remparts pour tirer trois coups de canon, ce qui encourage grandement la garnison, et lui vaut l'admiration de l'ennemi.

Après cinq semaines de bombardement intensif, les fortifications sont percées de nombreuses brèches, l'artillerie se trouve presque réduite au silence et les quelques navires de guerre français ancrés au port sont coulés ou brûlés; la ville n'est plus que ruines, et la population civile se terre dans des abris. Le 26 juillet, le gouverneur Drucour s'enquiert des conditions d'une reddition. Les Britanniques refusent d'accorder les honneurs de la guerre aux troupes françaises, malgré la vaillance dont elles ont fait preuve. Elles sont donc contraintes de remettre armes et drapeaux. Outrés, la plupart des officiers insistent pour poursuivre la lutte. Le commissaire-ordonnateur, Jacques Prévost de La Croix, plaide alors en faveur de la sécurité des civils, faisant valoir qu'un assaut général pourrait dégénérer en scènes de vols, de meurtres et de viols. Son point de vue est approuvé et la capitulation est signée le jour même.

À l'annonce de cette nouvelle, les soldats du régiment de Cambis brisent leurs fusils et brûlent leurs drapeaux pour ne pas avoir à les rendre, mais les autres corps respectent les termes de la capitulation. La garnison est envoyée en Europe et toute la population française des îles Royale et Saint-Jean est déportée durant l'automne. La chute de la « sentinelle du golfe Saint-Laurent » ouvrait la voie vers la capitale de la Nouvelle-France. Mais la longue et valeureuse défense de la garnison de Louisbourg obligeaient les Britanniques à reporter à l'année suivante le siège de Québec.

La victoire française de Ticonderoga.Une attaque qui coûte cher

Photo aérienne du fort Carillon / fort Ticonderoga en 1927. Le fort Carillon, ou Ticonderoga comme l'appelaient les Britanniques, a été construit par les Français à partir de 1755. La victoire du général français Montcalm, en juillet 1758, sur l'armée britanno-américaine du général britannique Abercomby, a eu lieu près du fort. Malgré cette victoire, le fort a dû être laissé aux mains de la surprenante armée du général Amherst au cours de l'été de 1759. Une partie des révolutionnaires américains dirigés par Ethan Allen se sont emparés du fort en 1775. Cette photo aérienne prise en 1927 montres les fondations originales. Le site historique est maintenant une attraction touristique populaire.

Au moment où Amherst assiège Louisbourg, le général Abercromby rassemble ses troupes au sud du lac Champlain. Il s'agit de la plus grande armée jamais vue en Amérique du Nord, composée d'environ 15 000 hommes, dont pas moins de 6 000 originaires de l'infanterie régulière britannique. En juillet, cette armée s'embarque dans quelque 1 500 barges et chaloupes et remonte le lac George jusqu'aux environs du fort Carillon.

Du côté français, Montcalm choisit de poster ses huit bataillons métropolitains sur une colline proche du fort Carillon, à l'abri d'une ligne d'abattis faite de troncs d'arbres. Les troupes coloniales, les miliciens et les Amérindiens alliés se dispersent dans les bois adjacents. Abercromby aurait pu, certes, contourner cette position et installer son artillerie sur les collines avoisinantes, mais cette manœuvre aurait nécessité plusieurs semaines. Or, les Anglo-Américains veulent une victoire éclatante et rapide. Informé par le génie que les abattis français peuvent être pris d'assaut, Abercromby opte pour une attaque générale de front prévue pour le 8 juillet. Pour leur part, les quelque 3 000 soldats français retranchés ont planté les drapeaux de leurs régiments sur les abattis et se tiennent prêts.

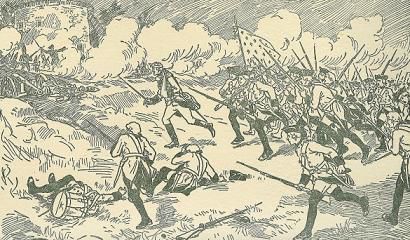

Général Montcalm lors de la Bataille de Carillon, 8 juillet 1758. Cette image de la bataille de Carillon, datant du début du 20e siècle, provient d'un texte produit par une école primaire de Québec que plusieurs générations d'enfants ont appris. Elle illustre le général Montcalm encourageant ses troupes. Les nuages de fumée sont assez fidèles, même si d'autres détails, notamment en rapport avec le costume et le terrain, ne le sont pas. Une épaisse fumée envahissait les environs lorsque les soldats utilisaient de la poudre à canon. Aucun canon n'a été utilisé à partir des lignes françaises d'abatis pendant la bataille. Des canons ont par contre été installés sur ces lignes pendant les jours qui ont suivi.

À midi, ils distinguent enfin trois colonnes composées de plusieurs milliers d'hommes remontant lentement la colline et se dirigeant vers eux, mais ils n'ouvrent le feu que lorsque les Britanniques arrivent à proximité de leurs retranchements : une première salve, terrible, décime les rangs de l'ennemi. Les troupes britanniques et américaines ont beau lancé assaut sur assaut, elles n'obtiennent pas davantage de succès malgré des prodiges de valeur au combat. À la fin de la journée, environ 2 000 morts et blessés jonchent la colline, et les Français résistent toujours, malgré 527 morts et blessés dans leurs rangs. Abercromby doit finalement battre en retraite, l'attaque britannique ayant littéralement tourner au désastre.

Grôgne dans les rangs français

Dans le camp français, cette victoire quasi inespérée déclenche le délire. Montcalm dépêche la nouvelle de son triomphe en France, en octroyant le succès de l'opération aux officiers et soldats métropolitains. Une révolte a failli « éclater » au sein des troupes coloniales « lorsqu'elles ont constaté que M. de Montcalm, au lieu de faire valoir leurs services, les a attribués aux troupes de terre », rapporte pour sa part le gouverneur général Vaudreuil. Certes, la participation des troupes coloniales et des milices canadiennes à la bataille avait été relativement modeste, mais ce genre de discours ne pouvait qu'envenimer les relations déjà très tendues entre coloniaux et métropolitains. Il n'en restait pas moins que l'invasion britannique du Canada par le sud avait été repoussée, pour le moment !

L'invasion de la vallée de l'Ohio. Une manœuvre délibérée

Soldat, 60e (Royal American) Régiment de fantassins, 1758-1767. Le 60e Régiment de fantassins était différent des autres régiments de l'infanterie britannique parce qu'il comptait quatre bataillons au lieu d'un seul. De plus, ses rangs étaient principalement formés d'étrangers. Il devait initialement recruter des membres dans les 13 colonies américaines, mais les volontaires se faisaient rares. De nombreux Suisses, Allemands et autres étrangers ont donc été recrutés. Les quatre bataillons ont participé à toutes les campagnes menées au Canada entre 1756 et 1764. Contrairement aux manteaux des membres des autres régiments britanniques, ceux des soldats et des caporaux de ce régiment n'ont pas été enrubannés avant 1768.

Pendant ce temps, une troisième armée anglo-américaine, sous le commandement du général John Forbes, approche lentement du fort Duquesne, dans la vallée de l'Ohio. Forbes dispose de 400 hommes du 60e régiment, de 1 400 hommes du 77e régiment de Highlanders écossais et d'environ 5 000 miliciens américains. Pour éviter de subir le même sort que Braddock trois ans auparavant, Forbes fait construire une nouvelle route de ravitaillement, jalonnée de fortifications et de dépôts d'approvisionnement. Son armée n'avance donc qu'à pas de tortue, et par petites étapes. À la fin d'août, l'avant-garde anglo-américaine atteint Loyalhanna, où elle érige le fort Ligonier ainsi qu'un grand camp fortifié, à 70 km seulement du fort Duquesne.

Attaque contre-attaque

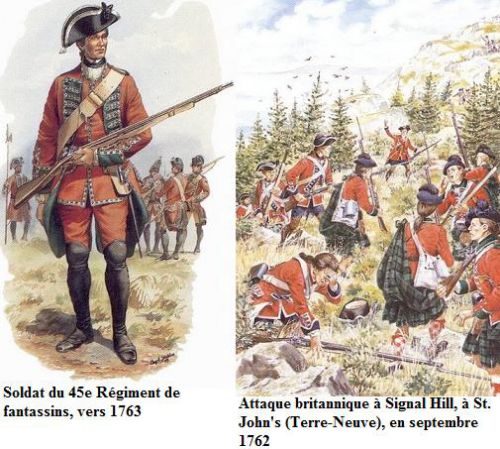

Persuadé que le gros de l'armée anglo-américaine va se déplacer par l'ancienne route de Braddock, le commandant français sur l'Ohio, François-Marie Le Marchand de Lignery, est d'abord dérouté par la lenteur de Forbes. Mais, lorsqu'il découvre que ce dernier construit une nouvelle voie, Lignery adopte aussitôt une tactique de harcèlement pour ralentir sa progression. Bientôt, les soldats anglo-américains qui s'éloignent de leurs camps tombent aux mains des Amérindiens alliés se tenant constamment à l'affût à l'orée des bois. Afin de redonner courage aux soldats, que la terreur gagne, on organise un raid sur le fort Duquesne. Le 14 septembre, le major James Grant, avec une partie de son 77e régiment de Highlanders et un groupe de miliciens américains, soit environ 800 hommes, arrive à proximité du fort et décide d'attendre la nuit pour attaquer. Mais Lignery et son second, le capitaine Aubry, sont au rendez-vous... Grant et ses hommes se retrouvent rapidement cernés par quelque 500 soldats des Compagnies franches de la Marine, des miliciens canadiens et des Amérindiens « faisant des cris de Sauvages ». Le combat est qualifié de « vif et opiniâtre ». Les Écossais sont presque anéantis, ayant perdu plus de 300 hommes sur le terrain, et une centaine sont faits prisonniers, dont le major Grant lui-même, sans compter ceux qui prennent la fuite. De leur côté, les Français n'ont à déplorer que 16 morts et blessés.

Le 12 octobre, fort de ce succès, le capitaine Aubry, à la tête de 450 soldats et miliciens et d'une centaine d'Amérindiens, organise un raid contre le fort Ligonier. Contraints de se réfugier dans le fort, les Britanniques et les Américains, impuissants, assistent pendant deux jours à la destruction et au pillage de leur camp. Un mois plus tard, un autre raid effectué par une trentaine de miliciens canadiens et environ 140 Amérindiens provoque une telle confusion que des régiments anglo-américains s'affrontent entre eux dans la bataille, croyant avoir affaire à l'ennemi !

Pour la Nouvelle-France, le vent tourne

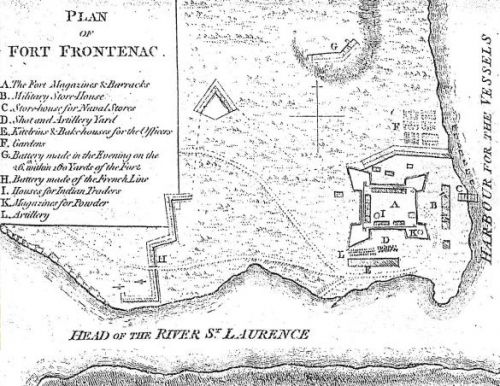

Fort Frontenac en 1758. Le fort Frontenac en 1758, maintenant Kingston, en Ontario. Fondé en 1673, ce fort a également été appelé Cataraqui (différentes graphies possibles), mais a par la suite conservé le nom de son fondateur, le gouverneur général, le conte Louis de Buade de Frontenac et de Palluau. Ce fut le plus important fort français aux abords du lac Ontario jusqu'à la construction du fort Niagara dans les années 1720. Le fort Frontenac a été pris par une importante force sous la gouverne du lieutenant-colonel Bradstreet en 1758 pour ensuite être abandonné. Le site a aussi servi à des fins militaires par les armées britanniques et canadiennes. Dans la partie supérieure gauche de ce croquis, on aperçoit les batteries britanno-américaines mises en place pendant l'attaque de 1758.

Ces succès des Français ne peuvent néanmoins compenser la grande faiblesse de leurs moyens. Forbes, de plus en plus malade - il est maintenant transporté en litière -, l'a bien compris. Ses troupes sont certes inaptes à la guerre de raid, mais, par leur nombre et la puissance de leur artillerie, elles parviendraient inévitablement à s'emparer du fort Duquesne. De plus en plus abandonné par les Amérindiens qui sentent le vent tourner, Lignery en a tout autant conscience. Le 26 novembre, alors que l'armée de Forbes n'est plus qu'à quelques kilomètres, il envoie sa garnison vers les petits forts Machault et Massiac, et fait sauter le fort Duquesne. Sur le même emplacement, les Anglo-Américains construisent un autre fort, qu'ils nomment Pittsburgh, lieu appelé à devenir une importante ville de la Pennsylvanie.

Officier, Régiment royal de l'Artillerie, 1755-1760. L'artillerie britannique a été déployée en force avec les armées qui envahissaient la Nouvelle-France. Elle a joué un rôle particulièrement important pendant les sièges de Louisbourg et de Québec. En 1750, des rubans (dorés pour les officiers et jaunes pour les hommes enrôlés) ont été ajoutés à l'uniforme. Le hausse-col (une plaque métallique servant à protéger le cou) que l'on aperçoit autour du cou de cet officier indique qu'il est en service. Cet uniforme a été porté de 1755 à 1760 - une bande de couleur cramoisie était brodée sur l'épaule des officiers britanniques.

La prise du fort Frontenac (aujourd'hui Kingston, en Ontario) par le lieutenant-colonel John Bradstreet constitue un autre revers français. Ses 3 000 hommes, presque tous des miliciens des colonies américaines, traversent le lac Ontario en barques, puis donnent l'assaut. Les 110 hommes de la garnison résistent trois jours durant avant de se rendre, le 28 août. Bradstreet se retira après avoir incendié et démoli le fort. À court terme, les conséquences stratégiques de la destruction du fort Frontenac n'étaient pas graves, mais, pour la première fois, les communications françaises avec Niagara, Detroit et les forts de l'Ohio se trouvaient sérieusement menacées.

Fort Frontenac en 1758. Dans le coin supérieur gauche se trouvent les tranchées britanniques construites lors du court siège du fort Frontenac, en 1758. Une partie des fondations du fort sont encore en place à Kingston (Ontario).

L'année 1758 s'achevait donc sur d'importants points marqués par les Britanniques malgré la victoire française de Carillon, ils avaient pris une partie de la vallée de l'Ohio et, surtout, la forteresse de Louisbourg, ouvrant ainsi la voie vers Québec. Waudreuil et Montcalm en sont bien conscients, et, malgré leurs différends, ils s'entendent pour supplier les autorités françaises d'envoyer d'importants renforts, le sort de la Nouvelle-France étant plus que jamais en jeu. Pour plaider la cause de la colonie, ils dépêchent à Versailles Louis-Antoine de Bougainville. Ce jeune et brillant officier de l'état-major de Montcalm, destiné à devenir un jour l'un des grands explorateurs du Pacifique, fait tout son possible, mais la situation des armées et des flottes françaises en Europe est au plus bas. Le ministre de la Marine, Berryer, lui répond même sèchement : « Quand le feu est à la maison, on ne s'occupe pas des écuries.

Changement de tactique

Depuis le début de la guerre, les armées anglo-américaines ne cessent d'augmenter. En 1755, on compte quelque 11 000 soldats britanniques et miliciens américains sous les armes, nombre qui passe à 44 000 en 1758, auquel viennent s'ajouter les milliers de marins et d'Amérindiens alliés qui participent à l'effort de guerre. Au total, le nombre d'individus mobilisés - entre 60 000 et 70 000 - représente à peu près l'équivalent de la population entière de la Nouvelle-France. Cette supériorité numérique écrasante permet aux Britanniques d'utiliser les stratégies européennes, la guérilla ne pouvant suffire à tenir indéfiniment en échec des armées aussi nombreuses.

Cependant, et contrairement aux officiers métropolitains français présents au Canada, plusieurs membres de l'état-major britannique comprennent l'importance de ces tactiques. Ils pensent même, avec raison, qu'elles peuvent être combinées avantageusement à la stratégie européenne classique. Dès 1756, le général Loudoun recrute des Rangers américains pour servir d'éclaireurs à l'armée régulière. En 1758, c'est tout un régiment régulier d'infanterie légère, le 80e, qui est levé par le lieutenant-colonel Thomas Gage. Les hommes qui en font partie sont armés de fusils légers, coiffés de casquettes au lieu des tricornes traditionnels qui s'accrochent aux branches, et portent des habits à basques courtes qui gênent moins les mouvements. Mais le plus étonnant est la couleur de leur uniforme « brun foncé, sans galons, doublé de brun foncé, avec des boutons noirs » pour mieux se camoufler, au lieu du sacro-saint habit rouge rehaussé de couleurs vives, de galons multicolores et de boutons luisant au soleil. Ces soldats sont de bons éclaireurs, entraînés à se dissimuler et à se déplacer rapidement. Bref, ils sont rompus aux tactiques de l'infanterie dite « légère », par opposition aux méthodes rigides et aux manœuvres en rang de l'infanterie dite « de ligne ».

Toutes ces innovations introduites dans l'armée britannique s'inspirent des tactiques pratiquées depuis la fin du XVIIe siècle par les Canadiens. Bientôt, une des dix compagnies que compte chaque régiment britannique d'infanterie de ligne en Amérique du Nord se transforme en « compagnie légère », dont les hommes portent des habits rouges coupés court, sans galons, et des casques en feutre faits de vieux tricornes. Cependant, les corps britanniques d'infanterie légère et les Rangers ne purent jamais égaler tout à fait les Français et les Amérindiens dans ce type de combat. C'était néanmoins un net progrès, et ces troupes remportèrent d'ailleurs de nombreux succès. Ces modifications ne passèrent pas inaperçues chez les Amérindiens - les véritables maîtres de la forêt -, qui jugèrent alors que les Anglo-Américains « commençaient à apprendre l'art de la guerre.

Mobilisation générale au Canada

Louisbourg tombé, le fort Frontenac détruit, le fort Duquesne remplacé par le fort Pittsburgh. Au début de 1759, Vaudreuil et Montcalm sont convaincus de l'imminence d'une attaque massive sur tous les fronts, convergeant simultanément sur Québec et Montréal. Or, ils ne disposent plus que de 4 600 soldats de métier, tant des régiments métropolitains que des troupes coloniales, et ne peuvent compter sur aucun renfort. En 1757, les Compagnies franches de la Marine avaient été portées à 40 compagnies totalisant officiellement 2 600 soldats ; au début de 1759, ce nombre a diminué de plus de la moitié. L'unique source de recrues réside dans les miliciens canadiens. En mai 1759, environ 600 d'entre eux sont conscrits et incorporés dans les bataillons. Des centaines d'autres sont désignés pour aller au lac Champlain et dans l'Ouest. Cependant, les autorités n'osent incorporer d'importants effectifs de miliciens parmi les troupes. En effet, depuis deux ans, le Canada fait face à une sérieuse pénurie de blé et de viande et, pour éviter la famine, les Canadiens doivent se consacrer aux semences et aux récoltes. Néanmoins, ces hommes se tiennent prêts à rejoindre l'armée à tout moment en cas d'urgence.

En mai 1759, en prévision d'une campagne qui sera conduite « à l'européenne », on met sur pied un nouveau type de corps à Québec : le « Corps de cavalerie », formé de 200 volontaires canadiens et de cinq officiers français. Ces cavaliers portent un uniforme bleu avec collet et parements rouges. Ils rendent d'excellents services, pourchassant les patrouilles ennemies ou, encore, servant d'éclaireurs ou d'estafettes. Il s'agit là du premier corps à cheval constitué au Canada et, de ce fait, il est considéré comme l'ancêtre des nombreuses unités de cavalerie des Forces armées canadiennes.

Le siège de Québec. Maigres ressources pour les Français, forte poussée britannique

Quartiers généraux de Montcalm à Beauport. Cet édifice situé dans la petite communauté de Beauport a servi de quartier général au marquis de Montcalm pendant le siège de Québec. Beauport est situé sur la côte Nord du fleuve Saint-Laurent, à l'est des murs de la ville de Québec.

Vice-amiral Charles Saunders. Le vice-amiral Charles Saunders (1715-1775 environ) qui a commandé la flotte britannique pendant le siège de Québec en 1759.

Échec d'une offensive à la chute Montmorency

Incapables de défendre à la fois les deux rives du Saint-Laurent, les Français concentrent leurs forces sur la rive nord. La rive sud et l'île d'Orléans sont dès lors investies par les troupes britanniques, qui installent leurs gros canons d'artillerie de siège à la pointe de Lévy pour tirer sur Québec.

Par ailleurs, Wolfe sait pertinemment qu'il ne pourra prendre la ville, forteresse naturelle bien consolidée par de nombreuses fortifications, à l'aide de sa seule artillerie : il lui faut donc pratiquer une brèche à travers les lignes françaises. Malgré ses escarpements, la côte de Beauport lui paraît bientôt l'endroit le plus approprié à la conduite de cette manœuvre. Il décide donc de lancer une attaque tout près des chutes Montmorency. Le 31 juillet, une nuée de chaloupes de débarquement, portant des centaines de soldats d'élite, se dirige vers la plage. Après avoir mis pied à terre, cette troupe ne rencontre que très peu de résistance et Wolfe ordonne d'attaquer immédiatement les retranchements situés sur les hauteurs. Mais cette erreur lui coûte cher. Au lieu de reformer leurs rangs, les grenadiers, emportés par leur élan d'enthousiasme, commencent à monter l'escarpement dans le plus grand désordre et deviennent aussitôt une cible idéale pour le feu nourri des soldats français, des miliciens et des Amérindiens, bien abrités derrière leurs retranchements. L'assaut tourne au désastre. Ayant perdu quelque 200 soldats dans cette opération ratée, Wolfe ordonne la retraite.

Les Britanniques piétinent

Ce revers sème l'inquiétude dans le camp des assiégeants britanniques, frustrés. Au fil des semaines, ils voient l'échec se préciser, car il leur faudrait lever le siège au plus tard au mois d'octobre pour éviter l'hiver. Ils continuent néanmoins à bombarder Québec, surtout dans le but d'endommager sérieusement les fortifications, demeurées relativement intactes. Exaspéré, Wolfe commet alors un acte peu glorieux, qui rappelle les terribles répressions auxquelles il s'était livré en Écosse, treize ans auparavant. Il envoie des colonnes de soldats dévaster les campagnes canadiennes. À la fin du mois d'août, depuis Kamouraska jusqu'à Lévy, ceux-ci pillent et incendient approximativement 1 100 maisons, n'épargnant que les églises. Mais toutes ces exactions ne changent rien au fait que le siège de Québec piétine lamentablement.

La bataille des Plaines d’Abraham. Le coup de dé de Wolfe

Major-général James Wolfe. Voici un portrait du major-général James Wolfe portant l'uniforme rouge qui était habituellement de mise pendant le siège de Québec et probablement aussi celui de Louisbourg. Cet uniforme rouge a été conçu à l'époque du duc de Marlborough et servait de tenue de campagne optionnelle pour les officiers. La version originale de ce portrait de 1766 est un croquis fait par le capitaine Hervey Smyth - l'aide de camp de Wolfe pendant le siège. Le ruban noir que Wolfe porte au bras est un emblème de deuil en souvenir de son père, décédé en mars 1759.

Le temps presse, et, en septembre, les généraux de l'état-major de Wolfe lui proposent un plan de la dernière chance : il s'agit de tenter un débarquement de nuit à l'ouest de la ville et de gravir la falaise pour prendre position sur les hauteurs afin de livrer bataille aux Français. Le succès de l'entreprise reposerait uniquement sur l'effet de surprise.

Le risque est grand, bien sûr, mais Wolfe aime le danger, et il accepte. Durant la nuit du 13 septembre, la chance lui sourit enfin. Ses hommes parviennent à déjouer la vigilance des sentinelles françaises. Au matin, environ 4 500 soldats britanniques, équipés de quelques canons de campagne, forment leurs rangs sur les plaines d'Abraham, avec Wolfe à leur tête. N'ayant commis aucune erreur tactique, le jeune général anglais se prépare à l'affrontement en toute sérénité.

Canonnier, Artillerie royale, 1751-1764. L'artilleur britannique porte le manteau bleu du Régiment royal de l'Artillerie. Les canonniers de la plupart des armées européennes portaient des vêtements foncés pour camoufler la saleté et les souillures causées par les canons dont l'agent propulseur était la poudre à canon. Les rubans jaunes ont été ajoutés à l'uniforme en 1750 et cet uniforme, tel qu'il est représenté, a été porté de 1751 à 1764.

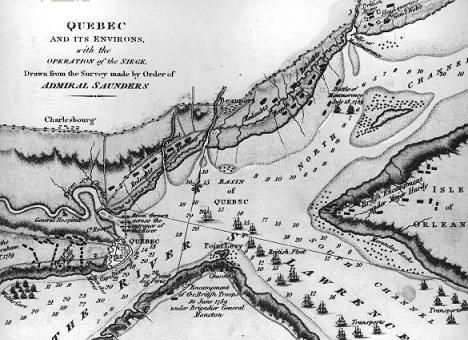

Carte du siège de Québec, 1759. Ce plan de 1810 du siège de Québec (1759) a été dessiné à la suite d'une enquête menée par l'amiral Saunders, le commandant de l'expédition de la Marine royale. (Archives nationales du Canada.

Vue de la prise de Québec, 13 septembre 1759. Cette gravure de 1797 s'inspire d'un croquis fait par Hervey Smyth, l'aide de camp du général Wolfe pendant le siège de Québec. Il s'agit d'une vue de la prise de Québec, le 13 septembre 1759.

Trop impulsif, Montcalm subit une lourde défaite

En apprenant que les Anglais sont arrivés sur les plaines d'Abraham, Montcalm cède à son tempérament impulsif et agit avec trop de hâte. Au lieu de harceler l'ennemi avec des miliciens embusqués, en attendant qu'une partie de son armée, postée plus à l'ouest, ne prenne les Britanniques par l'arrière, il décide d'attaquer sur-le-champ. Il dispose d'environ 4 500 hommes : les cinq bataillons de France sont placés au centre, encadrés de miliciens et de troupes coloniales sur les flancs.

Vers dix heures du matin, Montcalm donne le signal pour avancer. Ses lignes, plus ou moins bien formées, se mettent en branle. À environ 120 mètres des Britanniques, trop éloignés encore pour que leur tir soit efficace, les Français ouvrent néanmoins le feu. Bientôt, leurs rangs s'effritent mais ils continuent leur progression jusqu'à 90 mètres, approximativement, alors que les Britanniques commencent à tirer sporadiquement, par pelotons ; Wolfe ordonne d'attendre que l'ennemi soit à bout portant pour tirer une salve générale. Une trentaine de mètres seulement séparent les deux armées, lorsque les Britanniques déchargent brusquement leurs armes sur les rangs mal alignés des bataillons français. L'effet de cette manœuvre est une réussite. Pris de panique, les soldats français s'enfuient dans un sauve-qui-peut général. Les Britanniques chargent alors, baïonnette au fusil, mais ne réussissent à rattraper qu'un petit nombre de fuyards. Brandissant leur grande épée d'une main et tenant une dague dans l'autre, selon leur coutume lorsqu'ils chargent, les Highlanders écossais du 78e régiment se montrent les plus hardis dans la poursuite. Ils se heurtent bientôt à des miliciens canadiens embusqués qui, en couvrant la retraite de l'armée française, leur infligent de lourdes pertes

Québec se rend

La mort du général James Wolfe, telle qu'elle a été peinte par Benjamin West

Cette image peinte en 1769 par Benjamin West est l'image la plus connue de la mort du général britannique James Wolfe à Québec, en 1759. On aperçoit, de gauche à droite : le colonel William Howe, portant un chapeau et un manteau vert; Simon Fraser du 78e (Highland) Régiment de fantassins; le capitaine Debbieg; un Amérindien; le brigadier Robert Monkton; le colonel Napier; le capitaine Hervey Smyth (aide de camp); le colonel Isaac Barré; le colonel Williamson du Régiment royal de l'Artillerie; et le lieutenant Henry Browne du 22e Régiment de fantassins. On voit ensuite Wolfe; le médecin Robert Adair, portant un manteau bleu de civil; le serviteur de Wolfe; et un grenadier du 35e Régiment de fantassins. La toile de West est un chef-d’œuvre artistique, mais n'est pas très réaliste. L'artiste a peint toutes les personnes qui pouvaient prouver leur présence à Québec et le payer. Par conséquent, des officiers qui se trouvaient à différents endroits sont tous regroupés autour de Wolfe. L'image d'une personne qui n'a pas payé (Henry Browne, qui a aidé à transporter Wolfe hors du champ de bataille), est plutôt obscure. Adair n'a pas porté secours à Wolfe. L'identité de Napier n'est pas certaine.

Cette bataille décisive ne dure qu'une demi-heure environ, mais les dommages sont aussi grands de part et d'autre : 658 tués et blessés chez les Britanniques et environ le même nombre dans le camp français. Les deux généraux sont mortellement touchés. Wolfe a été frappé à la poitrine - probablement par un milicien canadien embusqué -, alors qu'il conduisait ses grenadiers de Louisbourg à la charge. À cette occasion, il demande à ceux qui se trouvaient près de lui de le soutenir en le retirant afin que ses soldats ne le voient point tomber. Quatre hommes l'étendent à l'écart quand l'un d'eux s'écrie : « Ils fuient, voyez comme ils fuient ! - Qui fuit ? Demanda Wolfe. - L'ennemi. » Le jeune général donne alors un ordre pour le mouvement de ses troupes, puis ajoute « Maintenant, que Dieu soit béni, je meurs en paix », avant de rendre l'âme.

La mort du général James Wolfe, telle qu'elle a été peinte par Edward Penny

Cette toile de 1763 illustre la mort du général James Wolfe. Cette œuvre d’Edward Penney est probablement plus réaliste que celle de Benjamin West, bien que moins connue. De toutes les versions des derniers moments du général, celle du capitaine John Knox est généralement acceptée comme étant la plus crédible. Knox a déclaré que plusieurs témoignages ont circulé au sujet de la mort du général Wolfe, de ses dernières paroles et des officiers auprès desquels il est mort, et que plusieurs, par simple vanité, ont déclaré avec honneur qu'ils étaient près de lui pour l'aider après qu'il fut blessé. Il a également dit que le lieutenant Brown, des grenadiers de Louisbourg et du 22e Régiment, M. Henderson, un volontaire de la même compagnie, et un soldat, étaient les trois personnes qui ont transporté Son Excellence hors du champ de bataille. Un officier d'artillerie, voyant la scène, s'est immédiatement porté au secours du blessé. Ce sont ces personnes qui ont accompagné le général pendant ses derniers moments.

Le général Montcalm, blessé à mort sur les Plaines d'Abraham, est ramené à Québec

Ce croquis du début du 20e siècle relate le retour du général français à Québec. Bien que l'on n'aperçoive pas la plaie abdominale qui sera la cause de la mort de Montcalm au lendemain de la bataille, cette image illustre avec exactitude l'homme blessé que quatre soldats retiennent sur son cheval.

Montcalm, pour sa part, a été blessé au bas-ventre pendant qu'il tentait d'organiser la retraite. Quatre soldats qui l'aident à se maintenir sur son cheval le ramènent dans Québec, alors que la population, effrayée, apprend la défaite par les militaires en déroute qui courent dans les rues. À l'hôpital, on constate qu'il n'y a plus rien à faire pour le général français, sa blessure est mortelle. Vaudreuil, qui se trouve à Beauport et qui veut contre-attaquer sur-le-champ, lui écrit pour lui demander conseil. Montcalm, jugeant la manœuvre trop risquée, préconise la retraite de l'armée et la reddition de la ville. Vaudreuil cède et ordonne la retraite durant la nuit. Montcalm meurt à l'aube du 14 septembre, et Québec se rend trois jours plus tard.

Les autres fronts. Lac Champlain

Pendant que Wolfe assiège Québec, le général Amherst remonte lentement le lac Champlain à la tête d'une imposante armée anglo-américaine de 11 000 hommes. Le 23 juillet, il arrive au fort Carillon où se trouve le général François-Charles de Bourlamaque avec environ 2 000 hommes. Les forces étant par trop inégales, les Français font sauter le fort trois jours plus tard, après l'avoir évacué. Poursuivant sa progression vers le nord, l'armée d'Amherst arrive à la hauteur du fort Saint-Frédéric, que les Français font également sauter. Lorsqu'ils y parviennent, le 4 août, les Anglo-Américains n'y trouvent plus que ruines. Amherst ordonne aussitôt d'en construire un autre à l'endroit qui s'appellera désormais Crown Point (aujourd'hui dans l'État de New York). L'armée d'Amherst tente ensuite de s'approcher de l'île aux Noix, sur le Richelieu, où Bourlamaque s'est retranché avec ses hommes, mais quatre petits navires français la tiennent en respect. L'hiver étant imminent, les Anglo-Américains se retirent finalement à Crown Point.

Le front ouest

Sur le front ouest, l'objectif principal de l'invasion britannique pour 1759 est le fort Niagara. Partis d'Albany sous le commandement du général John Prideaux, 5 500 soldats britanniques et américains, accompagnés par 600 guerriers iroquois sous la direction de sir William Johnson, arrivent près du fort français au début de juillet. La garnison, sous les ordres du commandant Pierre Pouchot, n'excède guère 500 hommes.

Malgré la supériorité écrasante des forces anglo-américaines, Pouchot décline l'offre qui lui est faite de se rendre et, le 9 juillet, le siège commence. Les Anglo-Américains se voient obligés de creuser des tranchées pour protéger les canons de siège, car Niagara n'est pas un fort typique de l'ouest nord-américain. Depuis 1755, les Français y construisent des bastions et des glacis à la manière des fortifications érigées en Europe par le maréchal Vauban. Prideaux juge préférable de bombarder la place à l'aide de mortiers, tout en menant un siège à l'européenne avec tranchées parallèles et sapes. Le 17 juillet, les gros canons britanniques enfin installés entrent en action. Les Français ripostent immédiatement. Dans le camp britannique, durant la seule journée du 20 juillet, deux hauts gradés, un lieutenant-colonel et un colonel, sont mortellement touchés. Mais le pire reste à venir : le soir même, le général Prideaux est tué accidentellement par un de ses propres mortiers. Refusant de céder au découragement, sir William Johnson prend le commandement de l'armée. Quatre jours plus tard, à La Belle Famille, à quelques kilomètres au sud du fort, Johnson écrase des troupes de renfort venues de l'Illinois et de l'Ohio, composées d'environ 800 soldats et miliciens, secondées par 600 Amérindiens. Le lendemain, désespérant de recevoir d'autres secours, Pouchot capitule. Les communications françaises vers l'Ouest sont désormais coupées.

Au Canada, la guerre continue. Lévis adopte une nouvelle méthode

Le brigadier François de Lévis succède à Montcalm. Cet officier jouit déjà d'une longue expérience dans l'armée métropolitaine. D'une personnalité tout à fait différente de celle de son prédécesseur, n'usant que de propos mesurés, Lévis est doté d'un tempérament calme et d'un esprit pragmatique. Il partage certainement l'opinion des autres officiers métropolitains quant à la meilleure façon de mener la guerre au Canada, mais il se garde de dénigrer les officiers canadiens. Conscient du fait qu'un état-major ne peut être pleinement efficace si des tensions y règnent, il entretient des relations relativement bonnes avec les officiers coloniaux, tout en relativisant sans doute les propos incendiaires de son chef.

Lévis commande les troupes à Montréal, durant l'été de 1759, lorsqu'il apprend la nouvelle de la mort de Montcalm et de la chute de Québec. Mis au courant du déroulement des événements, il déclare que Montcalm n'aurait pas dû livrer bataille avant l'arrivée des renforts, pour ajouter aussitôt - trait révélateur de sa personnalité - qu'il est bien facile de juger les généraux malheureux à la guerre, puisqu'ils ont toujours tort.

Une situation sans issue

Tambour des Compagnies franches de la Marine en Nouvelle-France, 1755-1760

Ce tambour des Compagnies franches de la Marine porte la livrée du roi de France, avec son ruban distinctif - cramoisi avec un fil blanc brodé. Les tambours portaient souvent des vêtements différents des autres pour que l'on puisse les repérer facilement sur le champ de bataille. En fait, le seul moyen de transmettre les ordres à un grand groupe d'hommes, avant l'invention des radios portables, était le battement des tambours. Les officiers devaient être en mesure de repérer rapidement un tambour, même parmi de nombreux soldats. C'est pourquoi les tambours portaient un uniforme différent.

François-Gaston de Lévis, Duc de Lévis (1719-1787). François-Gaston de Lévis, duc de Lévis, est venu au Canada en 1756 en tant que brigadier-général. Il était commandant en second des forces françaises au Canada, sous la gouverne du général Montcalm. Il a pris part à la capture des forts Oswego et William-Henry, ainsi qu'à la défense du fort Carillon (Ticonderoga). Pendant le siège de Québec en 1759, il a commandé la troupe au sud et à l'ouest de Montréal. Au printemps 1760, il a tenté en vain de reprendre Québec et a gagné la bataille de Sainte-Foy contre le général Murray, mais a été contraint à lever le siège lorsque des renforts britanniques sont arrivés par navire. Se retrouvant inférieur en nombre et en manque d'armes, il a finalement capitulé à Montréal, le 8 septembre 1760. Ce soldat talentueux et courageux a par la suite fait carrière au sein de l'armée française, notamment en Allemagne en 1762. Il a par la suite été promu à un rang supérieur, soit maréchal de France, en 1783, et nommé duc par le roi Louis XVI, l'année suivante. Il est décédé en 1787.

La bataille de Sainte-Foy. Lévis assiège Québec

L'idée d'assiéger Québec a ses détracteurs, qui n'hésitent pas à qualifier l'entreprise de « folie de Lévis ». Mais ce dernier sait que son armée, isolée et entourée de forces ennemies bien supérieures en nombre, se découragerait après la défaite des plaines d'Abraham, si on ne lui proposait un projet audacieux. Il devient nécessaire de redonner courage aux hommes, et de les galvaniser pour livrer un dur combat aux Britanniques. Lévis y parvient et, en mai 1760, l'armée française se présente devant Québec.

Le général James Murray commande la garnison britannique, qui compte environ 7 300 officiers et soldats, tous issus des troupes régulières. Informé du fait que l'armée française vient l'assiéger, il fait d'abord évacuer toute la population de Québec, Sainte-Foy et Lorette, et ordonne de faire raser les quartiers Saint-Roch et Sainte-Famille afin que les attaquants ne puissent s'abriter derrière les maisons pour s'approcher des fortifications. Il emploie ensuite une partie de la garnison à construire des retranchements avancés à l'ouest de la ville, près de Sainte-Foy. Le 27 avril, alors que l'armée française approche, quelques escarmouches éclatent entre la cavalerie de Lévis et des détachements britanniques. Dès le lendemain, Murray décide d'attaquer les Français avant qu'ils ne parviennent à se retrancher. La ligne britannique forte de 3 200 hommes, s'avance vers les troupes de Lévis. L'artillerie de campagne, qui se trouve tout près, canonne les positions françaises. Si Murray parvient à enfoncer la gauche de la ligne ennemie, l'armée de Lévis se retrouvera coincée entre les baïonnettes anglaises et le fleuve Saint-Laurent.

Victoire française sur les plaines d'Abraham