La révolte de Pontiac et l'invasion américaine

Les nations autochtones résistent à la mainmise britannique. Mécontentement des Amérindiens

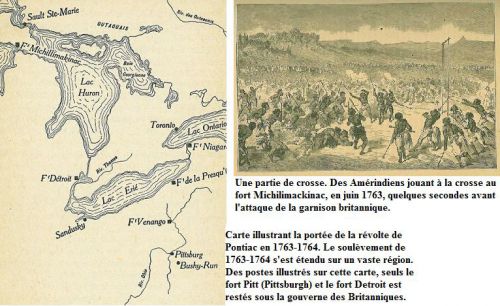

La nouvelle de la signature du traité de Paris, le 10 février 1763, parvient au Canada au moment de l'ouverture de la navigation. Aussitôt que les Canadiens apprennent que leur pays reste sous pavillon britannique, une information, autrement plus inquiétante à court terme, arrive à Québec, en provenance de l'Ouest et de la vallée de l'Ohio. Les forts de ces régions, évacués par les Français et occupés désormais par des garnisons britanniques, font l'objet d'attaques de la part des Amérindiens ! En effet, la présence des Britanniques dans ces régions déplaît à bon nombre de nations autochtones, qui regrettent la diplomatie cordiale, assortie de présents, dont elles bénéficiaient à l'époque des Français. Plus grave encore, les Américains se comportent comme en pays conquis et considèrent les territoires de chasse amérindiens comme des terres à coloniser ! La rancoeur s'est donc installée parmi les guerriers. Pourquoi, se demandent-ils, des batailles qui se sont déroulées au loin, entre Blancs, devraient-elles décider de leur sort et de celui de leurs territoires ? Un homme exceptionnel, le chef Pondiac, parvient à rallier plusieurs nations amérindiennes. Son plan est fort simple : il faut chasser les Britanniques et les Américains.

Les nations autochtones résistent à la mainmise britannique. La guerre éclaire de Pontiac

Chef iroquois, 1760-1790

Ce chef iroquois porte différents ornements autochtones et européens utilisés dans les cultures forestières de l’Est au 18e siècle. Remarquer, par exemple, la chemise de lin européen, portée en froc. Cet homme porte également un hausse-col, un croissant doré que les officiers européens en service portaient. L’hausses-col était considérés comme l'un des présents les plus convoités qu'un chef amérindien pouvait recevoir. Parmi les articles nord-américains que l'on peut voir, se trouvent des jambières (mitasses) et des mocassins. Le visage du chef est également peint et ses cheveux sont décorés de plumes (son cuir chevelu est dénudé, sauf à cet endroit). Le résultat est très coloré et hallucinant.

Au cours des mois de mai et juin suivants, les attaques déferlent comme des tornades sur les forts Sandusky, Saint joseph, de la Presqu'île, Miami, Venango et Michillimakinac, ainsi que sur plusieurs autres petits postes, littéralement pris d'assaut. Grâce aux nombreuses ruses que les Amérindiens maîtrisent à la perfection, la plupart d'entre eux tombent. À Michillimakinac, par exemple, les guerriers sauteux entreprennent de jouer à la crosse hors de la palissade. À un moment donné, la balle est projetée près de la porte où quelques officiers et soldats regardent la partie. Les joueurs se ruent alors vers la balle, suivis de près par leurs femmes. En un clin d'œil, celles-ci leur passent les armes qu'elles dissimulaient sous leurs couvertures et ils se précipitent à l'intérieur, tuant la garnison. Seuls les forts Pitt (Pittsburgh), Ligonier et Detroit parviennent à résister à Pondiac, encore que le premier ait été attaqué à deux reprises et que la garnison de Detroit, galvanisée par le major Henry Gladwin, ait dû soutenir un long siège. Pondiac et ses hommes n'épargnent que le fort Niagara, le jugeant - avec raison - trop bien fortifiée.

La réaction Britannique

De mémoire française, on n'avait jamais vu pareille situation. Des Amérindiens s'attaquant à des postes fortifiés défendus par des garnisons régulières, et, qui plus est, s'en emparant ! Voilà qui paraît bien contraire à leurs coutumes. Les militaires britanniques et les colons américains sont consternés. Tout l'Ouest est en train de tomber et, par voie de conséquence, une bonne partie de la traite des fourrures se trouve compromise. Les Canadiens - devenus nouveaux sujets britanniques - sont perplexes, sinon inquiets. À New York, le général Amherst, commandant suprême en Amérique du Nord britannique, d'abord décontenancé par la vigueur des attaques de Pondiac, décide finalement qu'un fort contingent de troupes régulières, appuyé par des miliciens volontaires américains, se rendra au plus vite dans la vallée de l'Ohio afin de secourir les forts assiégés. Un second contingent, composé de troupes britanniques assistées par leurs implacables ennemis d'hier - les miliciens canadiens !

partira plus tard de Montréal pour reprendre les autres petits forts situés plus à l'ouest.

Les Amérindiens battus à leur propre jeu

La Bataille de Bushy Run, Pennsylvanie, 5 août 1763

La charge du 42e (Royal Highland) Régiment de fantassins a dispersé les guerriers et a permis aux forces britanno-américaines du colonel Bouquet de remporter une victoire décisive. Cette défaite des Amérindiens a mené à l'échec de la révolte de Pontiac en Amérique du Nord. Cette gravure comporte une erreur de précision : les garnitures des revers et les manchettes du 42e Régiment doivent être bleues et non beiges. Le Régiment a changé de beige à bleue la couleur des garnitures lorsque le mot « royal » a été ajouté à son titre, le 22 juillet 1758. L'endroit rouge et bleu était et est toujours la livrée royale britannique.

En juillet 1763, le contingent du colonel Henry Bouquet, officier suisse passé au service des Britanniques, se rend aussi vite que possible dans la vallée de l'Ohio. Composée du 42e régiment écossais, d'une partie du 60e et de Rangers américains, la petite armée de Bouquet, forte d'environ 600 hommes, se dirige vers le fort Pitt. Le 5 août, à Bushy Run (Pennsylvanie), les Amérindiens ouvrent le feu sur son arrière-garde. La troupe est encerclée assez rapidement ; les cris de guerre des Amérindiens fusent de tous côtés. Mais Bouquet est un admirateur des tactiques amérindiennes utilisées jadis contre Braddock avec tant de succès par les Canadiens. En tacticien rusé, il dispose ses hommes en cercle et laisse les Amérindiens l'attaquer dès le lendemain. Au bout d'un moment, il feint la défaite, ordonnant la retraite à une partie de ses soldats. Se croyant victorieux et espérant se procurer des scalps, les Amérindiens se ruent alors dans la brèche ainsi créée, fonçant tête baissée dans le piège. Leurs flancs sont aussitôt balayés par les salves des soldats embusqués qui n'attendaient que cet instant. Ceux-ci chargent ensuite à la baïonnette, sonnant la déroute pour les guerriers de Pondiac. Ce désastre marque le point décisif de cette guerre, Bouquet ayant réussi à battre les Amérindiens sur leur propre terrain. En combinant leurs tactiques à la discipline et à la puissance de feu de ses troupes, il vient de démontrer que les soldats britanniques peuvent tenir les Amérindiens en respect, tout comme l'avaient fait leurs prédécesseurs, les Français.

Les Amérindiens retournent les enfants capturés au colonel Bouquet à l'issue de la bataille

En 1764, le colonel Henry Bouquet a insisté sur le fait que les Amérindiens devaient délivrer tous les hommes blancs en échange de quoi leurs villages seraient épargnés. Cela en a fait souffrir plusieurs. Les Amérindiens traitaient bien les enfants qu'ils avaient capturés et certains les adoptaient. Un récit contemporain de l'expédition de Bouquet révèle que : « aussi cruels et sans merci qu'ils sont [les Amérindiens], leurs actions sont des exemples à suivre pour les chrétiens. Aucun enfant n'est traité, par les personnes qui les ont adoptés, différemment des enfants biologiques de ces personnes. » Sur cette gravure, un garçon capturé recule à la vue d'un soldat britannique, cherchant refuge dans les bras de ses parents adoptifs amérindiens qui sont probablement les seuls parents dont il se souvient.

À la suite de cet échec, les Amérindiens lèvent les sièges des forts Ligonier, Pitt et Detroit. Au printemps de 1764, l'armée de Bouquet, renforcée par des centaines de volontaires de la Virginie et de la Pennsylvanie, pénètre jusqu'au cœur des territoires amérindiens sans rencontrer beaucoup de résistance.

1764 : le Bataillon des volontaires canadiens. Des canadiens au service des Britanniques

Pendant que ces événements se déroulent dans la vallée de l'Ohio, les instructions d'Amherst concernant la formation d'un contingent de troupes au Canada parviennent au général Murray. Au début de mars 1764, ce dernier décrète la levée de cinq compagnies de Canadiens, composées chacune de 60 hommes commandés par des officiers canadiens. Murray demande aux capitaines de milice de rassembler les « jeunes gens de leurs Paroisses et d'y demander des volontaires ». Les districts de Montréal et de Québec devaient fournir deux compagnies chacun, celui de Trois-Rivières en serait quitte pour une.

Or, les conditions offertes aux Canadiens leur paraissent inusitées, habitués qu'ils sont à servir gratuitement sous le Régime français. En effet, ils seront payés six sous par jour pendant la durée de leur service, outre l'habillement, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis. En réalité, tous les miliciens des autres colonies britanniques jouissent des mêmes avantages, mais leur caractère insolite réveille la méfiance naturelle des Canadiens envers « les Anglais ». La rumeur se répand bientôt dans les paroisses que les jeunes gens, puisqu'ils sont payés, s'engagent « pour la vie » dans l'armée britannique. De sorte qu'à la fin du mois de mars, le recrutement piétine. Les gouverneurs britanniques parviennent finalement à rassurer les Canadiens, en insistant notamment sur le fait que leurs officiers et sous-officiers ne seront pas des Britanniques.

Poursuite d’une tradition militaire

Le commandement est effectivement confié à des Canadiens, plusieurs étant d'ailleurs d'anciens officiers des Compagnies franches de la Marine, dont le major même du bataillon, Jean-Baptiste-Marie Blaise Des Bergères de Rigauville. La confiance se réinstalle peu à peu, si bien qu'à la mi-avril les cinq compagnies sont complètes. Les Canadiens ont un uniforme différent de celui des soldats réguliers, portant bonnet de laine, capot, mitasses et mocassins, selon leur coutume; leur habillement semble avoir été rouge et vert. Le « Bataillon des volontaires canadiens » part pour l'Ouest en mai, accompagnant d'abord les soldats britanniques au fort Oswego, puis à Niagara, à Detroit et finalement à Sandusky. Cependant, les hostilités tirent déjà à leur fin. Les Amérindiens de Pondiac se soumettent durant l'été de 1764 et concluent la paix. Les Canadiens ne prennent donc part à aucun combat, mais la nouvelle de leur présence auprès des Britanniques a contribué à troubler quelque peu les Amérindiens, qui connaissent bien leur habileté à la guerre dans les bois. La campagne terminée, les compagnies canadiennes réintègrent leurs districts respectifs au cours de l'automne, comme convenu, et sont finalement dissoutes au début du mois de décembre. Ce bataillon servit donc de trait d'union entre, d'une part, les anciennes troupes de la Nouvelle-France et les compagnies de milice qui existaient dans les paroisses depuis 1760 et, d'autre part, celles du nouveau régime britannique. Grâce à son existence, les Canadiens, bien qu'abandonnés par la France, maintenaient leur tradition militaire.

La guerre de Sept Ans gagnée, les Amérindiens soumis, l'Angleterre doit désormais songer à pourvoir sa nouvelle colonie d'une garnison suffisante de soldats réguliers. On estime que deux ou trois régiments, dont une partie serait détachée dans les forts des Grands Lacs, devraient suffire. Le fort situé le plus à l'ouest qui recevra une garnison sera Michillimakinac, car on juge inutile d'en maintenir dans les fortins des Prairies. Un ou deux régiments seront également postés en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve.

La guerre de Sept Ans gagnée, les Amérindiens soumis, l'Angleterre doit désormais songer à pourvoir sa nouvelle colonie d'une garnison suffisante de soldats réguliers. On estime que deux ou trois régiments, dont une partie serait détachée dans les forts des Grands Lacs, devraient suffire. Le fort situé le plus à l'ouest qui recevra une garnison sera Michillimakinac, car on juge inutile d'en maintenir dans les fortins des Prairies. Un ou deux régiments seront également postés en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve.

La Grande-Bretagne n'entend pas davantage négliger l'aspect naval, toujours très important pour elle. Une flottille de petits navires sera entretenue sur les Grands Lacs, avec quelques officiers et marins de la « Marine provinciale » - un genre de petite marine lacustre. On abandonnera le chantier militaire qui servait à la construction de navires de guerre sous le Régime français, et Québec deviendra un port d'attache des vaisseaux de guerre, sans constituer pour autant la plus importante base navale britannique. Celle-ci demeure Halifax, ville située à un emplacement idéal, avec son grand havre, pour jouer le rôle de « sentinelle » de l'Atlantique Nord.

Organisation militaire et civile. Une nouveauté pour les Britanniques

Du point de vue militaire, la situation de la Grande-Bretagne, nation insulaire, est alors passablement différente de celle des autres pays de l'Europe occidentale. Dépourvue de frontières terrestres, il ne lui est pas nécessaire d'entretenir de grandes armées ni de construire d'imposantes forteresses. Par conséquent, son armée est numériquement beaucoup plus modeste par rapport aux autres grandes puissances européennes. Elle comprend à peu près 40 000 hommes en temps de paix, alors que les autres nations doivent en entretenir entre 200 000 et 300 000. Qui plus est, une bonne partie de l'armée britannique ne sert pas en Grande-Bretagne même, mais dans les divers territoires outre-mer où flotte le pavillon britannique. Outre les troupes indiennes maintenues par la Compagnie des Indes orientales anglaise, l'Angleterre ne dispose pas de troupes coloniales distinctes comme la France ou l'Espagne. C'est l'armée métropolitaine elle-même qui fournit les garnisons coloniales en hommes.

Dans chaque colonie britannique, un système de rotation permet d'assurer une présence militaire permanente. Un régiment en relève un autre, lequel, après quelques années passées en Angleterre, repart à son tour vers d'autres horizons. Il n'y a rien d'immuable dans ce procédé et certains régiments demeurent dans la colonie pendant une décennie, alors que d'autres y restent moins de deux ans.

Changements sociaux

Ce système est une grande nouveauté pour la population de l'ancienne Nouvelle-France et il entraînera des modifications sociales majeures. En effet, en raison de cette organisation, les officiers ne seront désormais plus recrutés parmi les gentilshommes coloniaux, ce qui prive l'élite canadienne de sa principale source d'emplois, de revenus et d'influence. À un autre niveau, les soldats sont également touchés par ces mesures. En effet, après leur service, bon nombre de soldats des Compagnies franches de la Marine française restaient au Canada pour y fonder un foyer. Dorénavant, cette possibilité existe de moins en moins puisque l'armée régulière, au lieu de faire partie intégrante de la société, forme un groupe étranger isolé au sein même de la population coloniale.

Réputation guerrière des Canadiens. Projet de création d’un corps militaire canadien

Bien des officiers britanniques, et non des moindres, admirent depuis longtemps les qualités guerrières des Canadiens et souhaitent recruter des corps de troupes coloniales parmi eux. « Les Canadiens sont une race rude et ils ont été habitués au maniement des armes dès leur enfance... ces gens fourniraient certainement le meilleur genre de troupes à utiliser dans une guerre amérindienne... Aussitôt que les Amérindiens verront un corps de Canadiens en armes contre eux, ils seront persuadés que l'Amérique n'a qu'un maître... », écrit l'un d'eux. Le général Amherst lui-même reprend ces propos à son compte, ajoutant que le gouvernement britannique devrait tirer parti des talents exceptionnels des anciens officiers des troupes coloniales françaises vivant au Canada.

De plus, Amherst considère que les Canadiens, grâce à leur habileté et à leur discipline, sont supérieurs aux Rangers américains. Divers corps de Rangers avaient participé à la guerre de Sept Ans, et les plus appréciés du haut commandement britannique semblaient être ceux du colonel Joseph Goreham. Les « Rogers'Rangers », comme on surnommait ceux du major Robert Rogers, avaient rendu de nombreux services, mais ils s'étaient révélés incapables de se mesurer victorieusement aux Canadiens, particulièrement lors d'un combat dans les bois, en 1758, et ils passaient aux yeux d'Amherst pour des aventuriers. Alors même qu'il incite les autorités londoniennes à approuver la levée d'un corps colonial composé de Canadiens, il se réjouit du licenciement des Rangers car, avoue-t-il, « j'en ai une très mauvaise opinion ... ». La mise sur pied d'un régiment canadien constitue donc une excellente idée sur le plan militaire. Malheureusement, elle s'avère irréalisable du point de vue politique. Au même moment, en effet, dans le but d'économiser, le gouvernement britannique réduit son infanterie régulière de 124 à 70 régiments. Dans ces conditions, l'opinion publique anglaise verrait d'un très mauvais oeil le licenciement de dizaines de milliers d'officiers et de soldats d'origine britannique, au profit du recrutement de ces ennemis de fraîche date, catholiques et de souche française par surcroît !

Des problèmes juridiques et politiques insurmontables

Peu après son arrivée, Guy Carleton, qui succède à Murray en tant que gouverneur du Canada en 1766, propose également la levée d'un ou de deux régiments composés de Canadiens. Il évoque, statistiques à l'appui, le nombre élevé d'officiers de divers grades, aptes à servir, parmi la « French Noblesse in the Province of Québec », soit 51, dont 10 capitaines. Afin de rallier les gentilshommes de la colonie à l'Angleterre, soutient-il, il faut donner à ces militaires des brevets d'officiers dans un nouveau régiment colonial régulier, voire leur octroyer quelques places dans l'armée métropolitaine.

Londres oppose un nouveau refus, évoquant cette fois un problème juridique et politique incontournable. Selon la loi anglaise, en effet, les catholiques ne peuvent détenir aucun poste officiel dans le royaume. Il est donc impossible d'accorder aux Canadiens des brevets d'officiers dans les forces armées régulières. La situation risque de dégénérer à tout moment bien que les Canadiens, encore affaiblis et ruinés par l'invasion de leur pays, ne se montrent pas, pour l'heure, ouvertement hostiles aux Britanniques. Mais qu'adviendra-t-il à l'avenir si leur mécontentement prend de l'ampleur ? Parmi les quelque 18 000 Canadiens en mesure de porter les armes, la plupart ont déjà combattu et connaissent mieux les tactiques de guérilla que les soldats réguliers, et sont en outre des tireurs hors pair et d'excellents miliciens. Une population aussi militarisée constitue un cas sans équivalent en Europe ni dans les autres colonies. Si un conflit sérieux advenait avec les Canadiens, ce ne seraient pas deux régiments britanniques qu'il faudrait tenir en garnison dans la vallée du Saint-Laurent, mais bien une douzaine !

L’Acte de Québec. Imminence d'affrontements politiques

Sir Guy Carleton, vers 1763. Guy Carleton (1724-1808) est d'abord venu au Canada à titre de quartier-maître général de l'armée du général James Wolfe. La carrière de Carleton au Canada a été considérable : il a été le gouverneur du Canada à deux reprises - de 1766 à 1778 et de 1786 à 1796; il a été nommé chevalier en 1776 après qu'il eut défendu Québec des Américains, en 1775-1776. On le voit ici dans l'uniforme du 72e Régiment de fantassins (endroits écarlates et parement écarlate avec ruban doré) - ce qui permet de conclure que ce portrait a été peint, par un inconnu, entre 1758 et 1763.

Depuis que le Canada est devenu colonie britannique, en 1763, un autre problème politique, encore latent, risque à tout moment de dégénérer en affrontement. Certes, le 10 août 1764, un gouvernement civil a remplacé le régime militaire mais, en raison des lois et des proclamations royales britanniques, les gouverneurs font face à des contradictions quasi insolubles lorsqu'il s'agit de l'instaurer. Ainsi, d'une part, un petit groupe d'aventuriers et de marchands américains et anglais récemment installés au Canada réclament vigoureusement une assemblée législative ; ils obtiendraient ainsi le droit de se comporter comme des seigneurs en pays conquis, car seuls d'« anciens sujets » de religion protestante pourraient y siéger. D'autre part, les « nouveaux sujets » demandent à être gouvernés selon les clauses du traité de Paris qui leur garantit le libre exercice de leur religion et le maintien de leurs lois civiles. Enfin, la milice, indispensable à la gestion de la colonie, représente un problème des plus épineux étant donné qu'en principe, seuls des Britanniques protestants peuvent y être officiers - règle absurde brimant les Canadiens qui ont toujours été très fiers d'appartenir à cette organisation. À la fin de novembre 1765, la milice est même abolie et les capitaines remplacés par des « baillis » au sein de chaque paroisse. Mais ceux-ci sont priés de s'acquitter de leurs seules fonctions civiles, la question de leurs obligations militaires étant laissée en suspens... Des années de confusion et de contestation administrative s'ensuivront. Mais si le gouverneur Murray parvient à ménager les uns et les autres, son successeur, sir Guy Carleton, sait qu'il lui faudra bientôt faire face à la situation, d'autant plus que les tensions politiques entre l'Angleterre et ses Treize colonies américaines de la Nouvelle-Angleterre s'accentuent de jour en jour.

Il faut ralier les Canadiens à la cause britannique

Pour Carleton, comme pour les membres du gouvernement britannique, une émigration massive de la Grande-Bretagne vers le Canada paraît improbable. Ils demeurent convaincus que la « Province de Québec » restera une colonie à population majoritairement française et catholique. Seulement 2 000 Britanniques et Américains environ y résident- la plupart habitant Québec et Montréal - et il est peu probable que leur nombre augmente de façon significative, car même les tentatives de peuplement militaire se sont avérées peu fructueuses.

La seule façon de garantir la sécurité, la paix sociale et la prospérité de la colonie consiste donc à rallier les Canadiens à la cause britannique. Pour y parvenir, le parlement britannique adopte finalement, en 1774, l'Acte de Québec. Celui-ci confirme le maintien des lois civiles françaises et le libre exercice de la religion ; il permet aussi aux Canadiens catholiques d'accéder à des postes officiels, mais ce, uniquement au sein de la colonie. Par conséquent, toute possibilité de carrière militaire dans l'armée régulière demeure inaccessible aux gentilshommes du pays.

La milice est rétablie au cours de l'année suivante avec des seigneurs pour officiers. Influencé par le clergé et la noblesse qui cherchaient à consolider leur position sociale, Carleton en arrive à penser que la colonie gagnerait à être gouvernée selon un genre de régime féodal où les seigneurs, les membres du clergé et les grands marchands conseilleraient le gouverneur. Habitués à un régime autocratique, les Canadiens ne comprendraient rien, selon lui, à une assemblée législative, et seraient plus heureux en obéissant à leurs seigneurs et à leurs prêtres. Il s'agit d'une erreur fondamentale, qui trahit une mauvaise compréhension du gouvernement de l'époque française.

La révolution américaine. La lutte pour le contrôle

Un carabinier américain du Régiment du colonel Morgan, vers 1775-1776. Ce carabinier porte la blouse de chasse frangée que les bûcherons américains portaient à l'époque. La compagnie de Morgan a été formée avec ces hommes qui avaient une carrière différente pendant la Révolution américaine. Il s'agit de l'une des unités qui ont fait partie de l'armée rebelle de Benedict Arnold qui a envahi le Canada en 1775. Bien que la plupart des membres de l'unité fut capturés pendant une tentative ratée pour prendre Québec le 31 décembre 1775, Morgan a été en mesure de former un autre régiment qui a combattu à Saratoga.

Extraordinairement florissantes et jalouses de leur indépendance locale, les Treize colonies établies depuis le XVIIe siècle en Amérique du Nord sont, quant à elles, gouvernées par des législatures élues au moyen d'un suffrage restreint, tandis que l'autorité métropolitaine se trouve assurée par un gouverneur nommé par le roi. Or, on n'y apprécie guère l'autorité métropolitaine. Déjà, lors de la guerre de Sept Ans, on déplorait de vives tensions entre les officiers et les soldats de l'armée britannique et ceux des régiments provinciaux américains.

La paix revenue, le gouvernement britannique adopte, au nom de la suprématie du parlement impérial et de la volonté royale, des mesures très impopulaires. Il commence par imposer diverses taxes avant de voter, en 1765, le « Quartering Act » qui oblige les Américains à loger les soldats britanniques dans leurs foyers, situation courante au Canada, mais intolérables pour eux. Le cri de ralliement des Américains devient : « No taxation without representation ! » - pas de taxes sans représentation parlementaire. Des intellectuels, tel l'inventeur, philosophe et journaliste Benjamin Franklin, commencent à préconiser l'indépendance politique comme solution. La situation dégénérant, l'Angleterre décide de renforcer sa garnison à Boston.

Crainte d’attaque à partir du Canada

C'est dans ce contexte explosif que les Américains apprennent la nouvelle de l'Acte de Québec. Ils l'interprètent comme une tentative de la part des Britanniques pour amadouer les Canadiens, afin de les utiliser éventuellement contre eux, ce qui est bel et bien le cas. Ainsi, les Américains devraient subir de nouveaux raids de la part de Canadiens et d'Amérindiens qui ravageraient, pour le compte des Britanniques cette fois, les localités frontalières des colonies récalcitrantes ! L'indignation américaine atteint toutefois son comble le jour où 19 régiments britanniques débarquent à Boston pour étouffer par la force toute velléité de protestation. Un premier congrès continental, qui réunit toutes les colonies américaines, se tient à Philadelphie en octobre 1774 ; on déclare que les lois anglaises, dont l'Acte de Québec, spolient les droits américains. Le 10 mai 1775, le Congrès décrète la création d'une force armée permanente sous le commandement suprême de George Washington.

Le plan du Canada

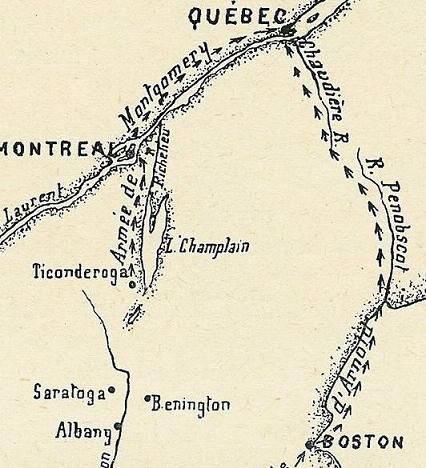

Routes de l'invasion américaine vers le Canada, pendant l'automne de 1775. Cette carte illustre les routes prises par deux armées rebelles américaines qui ont envahi le Canada à l'automne 1775. L'armée de Montgomery a monté la rivière Richelieu tandis que les troupes d'Arnold ont traversé la forêt du Maine.

Pendant qu'une première armée américaine encerclera Boston sous le commandement de George Washington, une deuxième s'assemblera à Albany pour envahir le Canada sous les ordres du général Richard Montgomery. Enfin, une troisième armée, commandée par Benedict Arnold, se rendra à Québec à travers bois en longeant la rivière Kennebec, plus à l'est. L'armée de Montgomery devra s'emparer des forts situés sur le lac Champlain et le long de la rivière Richelieu, puis prendre Montréal avant de se joindre aux troupes d'Arnold pour assiéger Québec. Voilà un plan d'invasion qui ne manque pas d'audace !

Dès le mois de mai, les forts Ticonderoga et Crown Point sont enlevés sans coup férir par des petits groupes d'Américains. Ces pertes n'augurent rien de bon pour le Canada. Au cours du même mois, Carleton ordonne la mobilisation des milices de Montréal, mais cette mesure rencontre de fortes résistances, tant chez les marchands anglais favorables à la cause américaine que parmi plusieurs paroisses canadiennes des environs de la ville. Le 22 mai, Mgr Briand émet un mandement enjoignant de repousser les Américains et, le 9 juin, Carleton instaure la loi martiale.

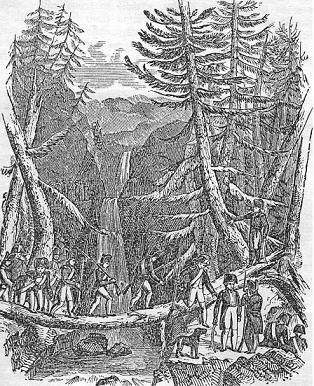

Marche des Américains sous la gouverne de Benedict Arnold. Le voyage de l'armée rebelle de Benedict Arnold le long des rivières Kennebec et Chaudière à destination de Québec fut toute une épopée. Cette gravure américaine datant de 1838 nous donne une bonne idée des obstacles auxquels l'armée de Benedict Arnold a été confrontée.

L’invasion du Canada. Les défenseurs

On ne compte alors que deux régiments en garnison, les 7e et 26e. L'appel à la milice, principale force de défense du pays, ne connaît qu'un succès mitigé, car bon nombre de Canadiens craignent que les autorités anglaises ne les entraînent dans un conflit qui ne les concerne guère. Néanmoins, les marchands et les bourgeois canadiens forment une compagnie de volontaires qui monte la garde à la résidence montréalaise du gouverneur. Au début du mois de juillet, les marchands anglais forment également la leur. Mais cette compagnie est infiltrée par des sympathisants américains, comme le prouve le sabotage des fusils, une nuit, dans le corps de garde. À l'annonce de l'approche de l'armée de Montgomery, 120 Montréalais « tous Canadiens sous le commandement de M. de Longueuil se portent volontaires et vont renforcer la garnison britannique du fort ».

Les 2 000 hommes de Montgomery encerclent bientôt le fort Saint Jean, dont le siège débute le 18 septembre. Le 25, une avant-garde américaine de 200 hommes, sous le commandement d'Ethan Allen, est repoussée à Longue-Pointe, tout près de Montréal, par 200 volontaires canadiens appuyés par environ 30 soldats britanniques et par autant de volontaires anglais. Allen est constitué prisonnier et envoyé en Angleterre.

Montréal, ville américaine. Indécision de Carleton

Forts de ce succès, les Britanniques pourraient contre-attaquer aussitôt en harcelant les Américains qui assiègent le fort Saint Jean. C'est ce que préconisent les miliciens canadiens rassemblés à Montréal, habitués à de telles tactiques. Mais ils se heurtent à l'hésitation du gouverneur. Selon un rapport de l'époque, les miliciens « murmuraient - ainsi que les citoyens de la ville de Montréal - de voir que le Général [Carleton] s'obstinait à ne point vouloir traverser du côté sud pour aller repousser l'ennemi ». Au lieu de s'ennuyer « à rien faire », ils songent bientôt à retourner chez eux. Pis, ils deviennent de plus en plus nombreux à penser que cette inaction signifie « que le gouvernement n'avait point de confiance dans les Canadiens ». Blessés dans leur amour-propre, plusieurs se demandent même pourquoi ils devraient se montrer loyaux et combattre pour les Britanniques, alors que leurs concitoyens anglophones - qui les regardent comme un peuple conquis - refusent souvent de le faire. Après tout, les Américains n'ont-ils pas été les alliés des Britanniques contre le Canada jusqu'en 1760 ? La situation prend l'allure d'une dispute entre des Anglais qui, de part et d'autre, cherchent à attirer les Canadiens dans leur camp. Devant ces contradictions, et livrés à eux-mêmes par Carleton, la majorité d'entre eux opte pour la neutralité.

Chute de la ville

Au cours du mois d'octobre, quelques escarmouches éclatent à Longueuil, sur la rive sud du fleuve, où sont déjà parvenus des détachements américains. De nouveau, les Canadiens, impuissants, sont découragés de voir Carleton « ne point vouloir traverser du côté sud, pour chasser environ 40 hommes qui étaient dans le fort de Longueuil ». Le 18 octobre, le fort Chambly tombe aux mains des Américains, sa garnison n'ayant offert qu'une faible résistance. Encouragés par ces succès, les envahisseurs redoublent d'ardeur au fort Saint-Jean qui, sans aucun espoir de secours, capitule le 2 novembre, après 45 jours de siège. C'est là le dernier obstacle avant Montréal. Carleton, pour sa part, ne trouve rien de mieux à faire que de fuir vers Québec. Du côté des résidents anglais, on déplore de plus en plus de défections à mesure que l'armée américaine approche, si bien que le 13 novembre, Montgomery entre dans Montréal sans avoir à tirer un seul coup de feu.

Certains Montréalais, dont James Livingston, Moses Hazen et Jeremiah Dugan, se joignent alors aux Américains, qui les chargent de former des troupes canadiennes pour leur armée. Le recrutement n'obtient cependant pas le succès escompté et peu de Canadiens prendront les armes pour la cause américaine.

Les Américains assiègent Québec. Sauvez les meubles

Pendant ce temps, à Londres, les autorités entendent profiter des retombées positives de l'Acte de Québec. En juillet, le secrétaire d'État aux Colonies américaines, Lord Dartmouth, demande à Carleton de mobiliser un corps d'infanterie légère de 6 000 Canadiens qui servirait en permanence contre les Américains. Des canons légers en laiton, des armes, des munitions et des uniformes sont envoyés en toute hâte pour équiper cette nouvelle armée.

Cependant, au moment où ces instructions et tout l'équipement nécessaire parviennent à Québec, il est déjà trop tard. Il n'est plus question de recruter 6 000 Canadiens, mais plus simplement de sauver ce qui peut encore l'être. La chute de Montréal est d'autant plus grave qu'elle a interrompu les communications avec les forts de l'Ouest. Pour rétablir la situation, il faut absolument tenir la ville de Québec jusqu'au printemps de 1776, date à laquelle des renforts arriveront de Grande-Bretagne, mais, dans l'immédiat, ce sont les Américains qui se présentent. Le 14 novembre, en effet, les habitants de Québec voient apparaître, au sud de la ville, les premiers éléments de la petite armée de 1 100 hommes commandée par Benedict Arnold. Au début du mois de décembre, l'armée de Montgomery rejoint celle d'Arnold et, le 6, les Américains commencent le siège de la ville de Québec.

Carleton rallie les défenseurs

Fort heureusement pour les Britanniques, Carleton se ressaisit et révèle enfin ses qualités de chef. À Québec, hormis quelques officiers d'état-major, il ne reste, en fait de troupes régulières, qu'une soixantaine de soldats du 7e régiment, 37 soldats d'infanterie de marine et 6 artilleurs. Carleton peut aussi compter sur environ 200 recrues récemment arrivées de Terre-Neuve, qui appartiennent à un nouveau régiment colonial nommé le Royal Highland Emigrants, sur les marins tirés des navires qui se trouvaient dans le port, et sur environ 80 artificiers et ouvriers. Enfin, il dispose aussi de quelque 900 hommes de la milice de la ville, divisés en huit compagnies de « Milice Canadienne » et six de « British Militia », rassemblant les résidents francophones et anglophones.

Carleton s'emploie d'abord à renvoyer de la ville toute personne favorable aux idées américaines, prend des mesures pour renforcer les fortifications et rassemble une bonne réserve de vivres et de munitions. Il réorganise alors sa garnison hétéroclite et l'équipe grâce aux fournitures récemment arrivées d'Angleterre. Avec les soldats réguliers et les recrues écossaises, il forme un corps d'élite et de réserve ; il intègre les marins et les artificiers à l'artillerie et au génie, et confie aux deux corps de milice le gros de l'effort de défense. À tous, il fait distribuer des uniformes verts et, en prévision de l'hiver, il fournit des bonnets de fourrure, des capots, des mitaines et d'autres vêtements appropriés. Enfin, Carleton parvient à stimuler ses hommes. Convenablement nourris, armés, et bien au chaud à l'abri des murailles de la ville, ils attendent les Américains de pied ferme.

Pour les assiégeants, au contraire, la vie devient de plus en plus difficile à mesure que le froid s'installe. Ceux-ci ne disposent que de tentes et de baraques, peu efficaces contre les vents glacés ; en outre, ils n'ont pas amassé suffisamment de bois de chauffage, et ils manquent même parfois de vivres. Leurs uniformes ne les protègent guère des rigueurs du climat. De plus, Montgomery ne dispose pas d'une véritable artillerie de siège, de sorte qu'il ne pourrait causer de grands dommages chez les défenseurs. Bref, la seule solution est encore de prendre la ville d'assaut ! Cette décision repose aussi sur une autre raison décisive : les Américains sont convaincus que de nombreux miliciens canadiens partagent secrètement leur cause et qu'ils déposeront les armes sitôt la basse-ville prise.

L’assaut sur Québec. Attaque nocturne

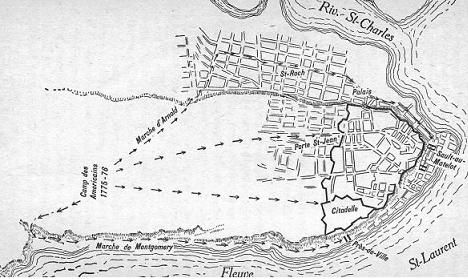

Croquis cartographique des attaques américaines à Québec, 31 décembre 1775

Voici les routes empruntées par le général Montgomery et les colonnes d'Arnold au moment d'attaquer la basse ville, ainsi que la feinte contre les murs de la haute ville. La bataille a en fait eu lieu dans les petites rues de la basse ville, où la noirceur, le froid et la confusion ont entraîné un combat désespéré aux barricades.

L'état-major américain choisit la nuit du 31 décembre pour lancer trois attaques simultanées contre la ville. Ce soir-là, une tempête de neige joue en leur faveur en empêchant les défenseurs de les voir et de les entendre arriver. Vers quatre heures du matin, des fusées lumineuses s'élèvent depuis les lignes américaines : c'est le signal convenu ! L'assaut commence par une attaque à coups de canons contre la porte Saint-Jean. Dans la ville, les cloches des églises et les tambours sonnent le branle-bas de combat. Mais cette première attaque n'est qu'une feinte, pendant laquelle Montgomery, à la tête de quatre régiments new-yorkais passe, inaperçu, sous le Cap-aux-Diamants, et s'engage dans un petit chemin très étroit (aujourd'hui la rue Petit-Champlain) menant à la place Royale. Peu après, Montgomery et ses hommes parviennent à distinguer une maison à travers la tempête. « En avant, mes braves, Québec est à nous ! », s'écrie le général, en s'élançant l'épée à la main. Un instant plus tard, une formidable détonation éclate ! Elle provient du premier poste de défense de la basse-ville, tenu par une trentaine de miliciens canadiens et par quelques marins britanniques. Montgomery et ceux qui se trouvent près de lui tombent, ensanglantés, dans la neige. Seul rescapé, l'aide de camp Arron Burr, futur vice-président américain, reste debout, stupéfait. D'autres coups de canons et les rafales de fusils des miliciens crépitent. Pris de panique, les New-Yorkais s'enfuient à toutes jambes !

La mort du général Richard Montgomery, le 31 décembre 1775

Cette gravure pittoresque du début du 20e siècle montre le général des rebelles américains, Richard Montgomery, lors de sa mort pendant l'attaque de Québec, le 31 décembre 1775. Les troupes américaines sont correctement dépeintes dans leur uniforme d'été - elles ne portaient aucun vêtement d'hiver.

Les Américains sont repoussés

Miliciens canadiens et soldats britanniques repoussant l'attaque américaine à Sault-au-Matelot. Cette scène illustre le climax de l'attaque de la colonne américaine du général Arnold. Les miliciens canadiens (à gauche et à droite, portant des bonnets rouges) et les soldats britanniques du 7e Régiment de fantassins (Régiment royal de fusiliers) (à droite, portant des bonnets de fourrure) défendent une barricade à Sault-au-Matelot (dans la basse ville de Québec) pendant la nuit du 31 décembre 1775. Les défendeurs portent tous de chauds vêtements d'hiver, tandis que les rebelles n'étaient pas habillés convenablement et souffraient en raison du froid. Remarquer l'officier britannique avec son épée et son pistolet, qui porte une écharpe cramoisie par-dessus son manteau.

Entre-temps, Arnold et quelque 700 hommes ont été repérés près de la porte du Palais. Ils se ruent à l'attaque de la basse-ville, croyant que la colonne de Montgomery s'y trouve déjà. Blessé lors de l'assaut d'une première barricade, rue du Sault-au-Matelot, Arnold est remplacé par le colonel Daniel Morgan qui prend le commandement et se rend à la seconde barricade. Derrière elles l'attendent un détachement du 7e régiment, rangé en ligne de bataille, et des miliciens canadiens dissimulés dans des maisons. Quand les Américains parviennent au sommet de la barricade, ils sont accueillis par une intense fusillade. Carleton considère alors que le moment est venu de leur couper la retraite. Il fait sortir, par la porte du Palais, un important détachement d'Écossais et de marins, qui prend les hommes de Morgan à rebours. Les Américains, se sachant perdus, déposent les armes. Lorsque le jour se lève, environ une centaine d'entre eux gisent par terre, et parmi ces morts se trouve le général Montgomery ; 300 autres sont faits prisonniers, notamment le colonel Morgan. La garnison québécoise, pour sa part, ne compte que cinq morts et un blessé. Ainsi se termina la dernière attaque en date dans l'histoire de la ville de Québec.

La tyranie américaine. Le siège se poursuit

Cette défaite ne met cependant pas un terme aux ambitions des Américains. Pendant plusieurs mois encore, ils persistent à assiéger la ville. En fait, il s'agit plutôt d'un blocus que d'un véritable siège, puisque leur artillerie ne constitue pas une menace sérieuse. De décembre 1775 à mai 1776, en effet, quelque 780 boulets et 180 bombes sont tirés sur Québec, blessant deux matelots et occasionnant la mort d'un enfant. Les défenseurs le leur rendent au centuple, puisqu'ils tirent 10 466 boulets et 996 bombes sur leurs lignes ! En outre, les soldats américains sont décimés par la petite vérole qui se déclare dans leur camp, provoquant de nombreux décès.

De leur côté, malgré des tentatives répétées, Livingston et Hazen éprouvent de grandes difficultés à recruter des Canadiens pour renforcer l'armée américaine. Parmi ceux qui s'enrôlent, « le plus grand nombre était des soldats français qui avaient resté dans le Canada à la conquête », aux dires d'un contemporain. Les Canadiens se méfient d'autant plus des Américains que ces derniers se comportent davantage comme des tyrans. Si bien que certains Canadiens, à l'extérieur de la ville, acceptent même de prendre les armes pour les combattre. Tel sera le cas de Louis Liénard de Beaujeu de Villemonde, seigneur de l'île aux Grues, qui, à la demande de Carleton, parvient à recruter des volontaires canadiens pour tenter de forcer le blocus américain de Québec. Son projet devait cependant être dévoilé et les Américains repousseront ses volontaires le 25 mars 1776, à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, près de Beaumont. Néanmoins, cette escarmouche n'augure rien de bon pour les Américains.

Relation houleuse entre les canadiens et américains

En effet, les relations entre Américains et Canadiens vont en s'envenimant, particulièrement à Montréal. À la suggestion de marchands anglais ralliés aux Américains, le général David Wooster, qui y commande, fait arrêter une douzaine de notables canadiens, soupçonnés d'être restés fidèles aux Britanniques. On les relâche à la suite d'un mouvement de protestation, mais les soldats de Wooster prennent ensuite des otages, désarment une partie des Canadiens et multiplient les vexations. Une sorte de « prison politique » est même aménagée dans le fort Chambly. On assiste à des saisies de marchandises sans compensation, et certains marchands sont payés avec de l'argent de papier, sans valeur. Un médecin canadien est tourné en dérision et humilié lorsqu'il présente sa note de frais après avoir soigné des soldats américains. Protestant farouche commandant en pays catholique, Wooster pousse l'arrogance jusqu'à faire fermer les églises par ses soldats afin d'empêcher la population d'assister à la messe de minuit ! Bientôt, des pamphlets circulent sous le manteau à Montréal, dénonçant la « plus cruelle tyrannie.

L’arrivée de renfort britannique. Le siège est levé

Au début de mai 1776, plusieurs voiles battant pavillon britannique apparaissent sur le fleuve Saint-Laurent, voguant vers Québec. Ce sont les secours tant attendus ! La nouvelle se répand comme une traînée de poudre à travers le pays. Le 6 mai, la frégate HMS Surprise jette l'ancre dans le port de Québec, suivie bientôt par d'autres navires. Sitôt les renforts débarqués, Carleton organise une sortie hors de la ville avec ses troupes et ses miliciens pour attaquer les Américains. Mais ces derniers ont déjà abandonné leurs positions et fuient vers Montréal. Carleton les poursuit jusqu'à Trois-Rivières. Le 8 juin, le général américain John Sullivan songe à contreattaquer les Britanniques sur place, mais l'arrivée de navires de guerre anglais l'en empêche. Un combat qui s'ensuit néanmoins se solde par l'échec des Américains, battus par des soldats d'élite des 9e, 20e et 62e régiments.

Les Américains chassés de Montréal

Pendant l'invasion américaine, les forts situés à l'ouest de Montréal, dont les garnisons se composent d'une partie des soldats du 8e régiment, étaient restés aux mains des Britanniques. En mai 1776, le capitaine George Forster, avec 36 soldats, secondé par Claude-Nicolas-Guillaume de Lorimier à la tête de 11 volontaires canadiens et d'environ 160 Iroquois, se présente aux Cèdres, à l'ouest de l'île de Montréal, où 390 soldats américains occupent l'un de ces forts. D'autres volontaires canadiens se joignent à Forster et la place est rapidement encerclée. Ne disposant d'aucun canon, les assiégeants harcèlent les Américains à coups de fusil, tout en espérant les intimider grâce aux cris de guerre des Amérindiens. Le succès est total ! Terrifiés par la perspective du scalp, les occupants se rendent à Forster le 19 mai. Deux jours plus tard, à Vaudreuil, un détachement de renforts de 150 soldats américains tombe dans une embuscade tendue par de Lorimier à la tête d'un groupe de Canadiens et d'Amérindiens. À cette occasion, près d'une centaine d'Américains se rendent.

Il devient de plus en plus difficile à ces derniers de maintenir leurs positions. Le 15 juin, le général Arnold et ses soldats évacuent précipitamment Montréal, non sans commettre une dernière perfidie : ils tentent d'incendier la ville. Les Montréalais parviennent cependant à maîtriser les flammes et la milice canadienne est mobilisée pour maintenir l'ordre. Deux jours plus tard, les troupes britanniques arrivent. Les Américains abandonnent ensuite les forts Chambly et Saint-Jean, non sans les avoir embrasés, et se regroupent à Crown Point. Ainsi prend fin la première invasion américaine du Canada.

La défense de la Nouvelle-Écosse. Une colonie mal défendue

Depuis la guerre de Sept Ans, la Nouvelle-Écosse s'est développée et sa population augmente régulièrement. En octobre 1758, la colonie a été dotée d'une assemblée législative élue, la première au Canada, et la milice s'organise en fonction des comtés qui divisent la province. En raison de son importante base navale, Halifax possède une garnison britannique. Au fil des ans, son port de commerce constitue une plaque tournante et son centre de construction de navires marchands devient le plus imposant au nord de Boston. Outre son régiment de milice, Halifax entretient également une compagnie franche de Durant tout l'été de 1776, l'arrivée des renforts britanniques se poursuit. Des dizaines de navires se succèdent aux quais de Québec pour débarquer des tonnes de provisions, des dizaines de canons de campagne en laiton et des milliers de soldats venus d'Europe. Les 9e, 20e, 21e, 24e, 47e, 53e et 62e régiments ainsi que les grenadiers des 29e, 31e et 34e arrivent, accompagnés de près de 500 artilleurs. Mais le plus surprenant pour les Canadiens est sans doute de voir arriver des fantassins en uniformes bleus ou verts, leurs grenadiers coiffés d'une espèce de haute mitre de métal brillant, et marchant au pas cadencé... des soldats allemands !

L'attaque tant redoutée survient en novembre, quand environ 500 Américains assiègent le fort Cumberland. Celui-ci est occupé par une garnison de 200 soldats et par des familles loyalistes qui s'y sont réfugiées. La garnison avait tenté tant bien que mal de préparer ce fort, abandonné depuis les années 1760, à l'état de défense, mettant même à profit de vieilles baïonnettes françaises retrouvées au rebut pour façonner des piquets. Elle manquait cependant de provisions et les rations en étaient réduites d'autant. De plus, les soldats, qui n'avaient pas reçu d'uniformes, étaient en loques. Goreham leur permet d'endosser, par-dessus leurs vêtements, « des tapis de la caserne et des couvertures car ils souffriraient grandement, sinon périraient » du froid et des intempéries.

Les Américains, ne possédant pas d'artillerie, lancent un assaut durant la nuit du 13 décembre, mais sont repoussés. Les 22 et 23, ils tentent d'incendier le fort et parviennent à détruire plusieurs bâtiments, dont l'hôpital, mais Goreham tient bon. Le 28 décembre, le navire de guerre HMS Vulture apparaît et débarque des soldats du Royal Highland Emigrants et de l'infanterie de marine qui, joints à ceux de la garnison, chassent enfin les assiégeants.

Par la suite, des garnisons sont postées à Annapolis et en d'autres points stratégiques de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard. On assiste encore à quelques échauffourées, la plus sérieuse étant la prise de Liverpool par des corsaires américains, en septembre 1778. Cependant, dans l'ensemble, les colonies maritimes ne sont plus incommodées par les Américains, la majorité de la population ayant choisi le camp britannique.

Devant la gravité de la situation, Gage détache deux compagnies du 14e régiment et une centaine de recrues d'un nouveau corps colonial, le Royal Fencible Americans, sous les ordres de l'un des grands noms du patrimoine militaire de la Nouvelle-Écosse, Joseph Goreham, ce même Goreham qui commandait naguère un corps de Rangers. Le gouverneur Legge est également autorisé à lever un autre régiment colonial parmi la population loyale, le Loyal Nova Scotia Volunteers. En décembre, d'autres troupes régulières venues d'Angleterre arrivent à Halifax. Legge peut enfin respirer et préparer la province à se défendre. Au début de l'été de 1776, le colonel Goreham et ses Royal Fencible Americans montent la garde au fort Cumberland - l'ancien fort Beauséjour - afin de protéger l'isthme de Chignectou contre une incursion américaine.

Charlottetown, petite ville sans garnison ni milice de l'île Saint-Jean (qui deviendra l'Île-du-Prince-Édouard), est mise à sac par des corsaires américains. En Nouvelle-Écosse, les rumeurs de dissensions se multiplient, particulièrement dans l'ouest de la province - l'ancienne Acadie - où des familles américaines se sont établies après la guerre de Sept Ans, tout comme à Halifax même.

Le gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Francis Legge, demande donc des renforts au général Thomas Gage, commandant en chef des troupes britanniques en Amérique du Nord, mais en vain... En juillet, après que des sympathisants américains ont tenté d'incendier les entrepôts de l'armée à Halifax, il mobilise des miliciens pour patrouiller dans la ville. Au cours de l'automne, dans l'est de la province, où la population est plus fiable, Legge organise quelques compagnies d'infanterie légère composées de miliciens volontaires. Dans l'ouest, ironie du sort, ce sont des Acadiens, de retour de leur déportation, qui prennent les armes pour défendre la couronne britannique en formant deux compagnies de milice à Annapolis et deux à Chignectou ! Toutefois, sans l'envoi de troupes régulières pour venir appuyer la population demeurée loyale aux Britanniques, la province risque fort de basculer dans le camp américain.

Milice pour le chantier naval, recrutée sans doute parmi les ouvriers, et une compagnie de « cadets » qui regroupe probablement des membres de la bourgeoisie.

Lorsque la révolution américaine éclate, en 1775, la garnison britannique est ridiculement faible dans l'ensemble des provinces maritimes. On ne compte que trois compagnies du 65e régiment à Halifax et une à Terre-Neuve. Charlottetown, petite ville sans garnison ni milice de l'île Saint-Jean (qui deviendra l'Île-du-Prince-Édouard), est mise à sac par des corsaires américains. En Nouvelle-Écosse, les rumeurs de dissensions se multiplient, particulièrement dans l'ouest de la province - l'ancienne Acadie - où des familles américaines se sont établies après la guerre de Sept Ans, tout comme à Halifax même.

Le gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Francis Legge, demande donc des renforts au général Thomas Gage, commandant en chef des troupes britanniques en Amérique du Nord, mais en vain... En juillet, après que des sympathisants américains ont tenté d'incendier les entrepôts de l'armée à Halifax, il mobilise des miliciens pour patrouiller dans la ville. Au cours de l'automne, dans l'est de la province, où la population est plus fiable, Legge organise quelques compagnies d'infanterie légère composées de miliciens volontaires. Dans l'ouest, ironie du sort, ce sont des Acadiens, de retour de leur déportation, qui prennent les armes pour défendre la couronne britannique en formant deux compagnies de milice à Annapolis et deux à Chignectou ! Toutefois, sans l'envoi de troupes régulières pour venir appuyer la population demeurée loyale aux Britanniques, la province risque fort de basculer dans le camp américain.

L’invasion de la Nouvelle-Écosse

Devant la gravité de la situation, Gage détache deux compagnies du 14e régiment et une centaine de recrues d'un nouveau corps colonial, le Royal Fencible Americans, sous les ordres de l'un des grands noms du patrimoine militaire de la Nouvelle-Écosse, Joseph Goreham, ce même Goreham qui commandait naguère un corps de Rangers. Le gouverneur Legge est également autorisé à lever un autre régiment colonial parmi la population loyale, le Loyal Nova Scotia Volunteers. En décembre, d'autres troupes régulières venues d'Angleterre arrivent à Halifax. Legge peut enfin respirer et préparer la province à se défendre. Au début de l'été de 1776, le colonel Goreham et ses Royal Fencible Americans montent la garde au fort Cumberland - l'ancien fort Beauséjour - afin de protéger l'isthme de Chignectou contre une incursion américaine.

La défense du fort Cumberland

L'attaque tant redoutée survient en novembre, quand environ 500 Américains assiègent le fort Cumberland. Celui-ci est occupé par une garnison de 200 soldats et par des familles loyalistes qui s'y sont réfugiées. La garnison avait tenté tant bien que mal de préparer ce fort, abandonné depuis les années 1760, à l'état de défense, mettant même à profit de vieilles baïonnettes françaises retrouvées au rebut pour façonner des piquets. Elle manquait cependant de provisions et les rations en étaient réduites d'autant. De plus, les soldats, qui n'avaient pas reçu d'uniformes, étaient en loques. Goreham leur permet d'endosser, par-dessus leurs vêtements, « des tapis de la caserne et des couvertures car ils souffriraient grandement, sinon périraient » du froid et des intempéries.

Les Américains, ne possédant pas d'artillerie, lancent un assaut durant la nuit du 13 décembre, mais sont repoussés. Les 22 et 23, ils tentent d'incendier le fort et parviennent à détruire plusieurs bâtiments, dont l'hôpital, mais Goreham tient bon. Le 28 décembre, le navire de guerre HMS Vulture apparaît et débarque des soldats du Royal Highland Emigrants et de l'infanterie de marine qui, joints à ceux de la garnison, chassent enfin les assiégeants.

Par la suite, des garnisons sont postées à Annapolis et en d'autres points stratégiques de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard. On assiste encore à quelques échauffourées, la plus sérieuse étant la prise de Liverpool par des corsaires américains, en septembre 1778. Cependant, dans l'ensemble, les colonies maritimes ne sont plus incommodées par les Américains, la majorité de la population ayant choisi le camp britannique.

L'armée de John Burgoyne au Canada

Durant tout l'été de 1776, l'arrivée des renforts britanniques se poursuit. Des dizaines de navires se succèdent aux quais de Québec pour débarquer des tonnes de provisions, des dizaines de canons de campagne en laiton et des milliers de soldats venus d'Europe. Les 9e, 20e, 21e, 24e, 47e, 53e et 62e régiments ainsi que les grenadiers des 29e, 31e et 34e arrivent, accompagnés de près de 500 artilleurs. Mais le plus surprenant pour les Canadiens est sans doute de voir arriver des fantassins en uniformes bleus ou verts, leurs grenadiers coiffés d'une espèce de haute mitre de métal brillant, et marchant au pas cadencé... des soldats allemands !

Des soldats allemands

Levée de troupes au Canada. La milice canadienne démobilisée

Au Canada, l'arrivée de cette armée marque le signal de la démobilisation des milices. Les Canadiens en ont vu de toutes les couleurs ! Bien que soucieux de défendre leurs terres, ils préfèrent rester neutres, laissant les « Anglais » se disputer entre eux, d'autant plus que les Britanniques peuvent maintenant compter sur les excellents soldats allemands. Aussi, lorsque Burgoyne décide de lever 300 Canadiens pour servir avec son armée, il se heurte à des difficultés considérables, ne trouvant que très peu de volontaires. Les capitaines des trois compagnies sont pourtant des seigneurs, mais « les seigneurs étaient impopulaires » et les Canadiens craignent d'être enrôlés de force dans l'armée britannique. Finalement, en mai 1777, le gouverneur Carleton se voit obligé de recourir à la loi de la milice pour incorporer les jeunes célibataires. Il menace même, pour prévenir toute tentative de résistance de leur part, de prendre « deux hommes mariés à la place de chaque garçon... déserté », de sorte que les « trois compagnies furent bien vite complètes». Le gouverneur doit néanmoins promettre qu'ils seront de retour dans leurs familles en novembre. Forts de ces assurances, les Canadiens se mettent en marche, deux compagnies partant avec l'armée de Burgoyne et la troisième avec le corps auxiliaire du lieutenant-colonel Barrimore Matthew St. Leger.

De nouvelles unités de Loyalsites américains

Après le retrait des troupes américaines, des réfugiés arrivent de plus en plus nombreux au Canada, principalement en provenance de l'État de New York. On les appelle les « Loyalistes ». Il s'agit d'Américains qui n'avaient pas épousé la cause de la majorité en faveur de l'indépendance, préférant demeurer fidèles à la couronne britannique. Or, ceux qui voulaient rester sujets britanniques faisaient l'objet de persécutions. Beaucoup étaient cependant parvenus à rejoindre les lignes anglaises et, armés par les Britanniques, formaient des régiments loyalistes. Plusieurs corps militaires loyalistes avaient également été mis sur pied au Canada même.

Le premier groupe important de réfugiés, composé d'environ 200 personnes, arrive à Montréal en mai 1776. Il est conduit par sir John Johnson, à qui Carleton accorde la permission de former un régiment de Loyalistes « afin de fournir à ces gens les moyens de se défendre ». Nommé The King's Royal Regiment of New York, il servira à la frontière canadienne. Au début de 1777, les frères Jessup arrivent d'Albany avec plusieurs réfugiés et forment le King's Loyal Americans. Regroupant d'autres réfugiés, le Queen's Loyal Rangers est créé à la même époque. En outre, le premier bataillon des Royal Highland Emigrants se recrute également parmi les Loyalistes. Ces nouvelles troupes sont pour la plupart postées dans la région montréalaise.

L’expédition de Burgoyne. Offensive désastreuse

Pendant que les Loyalistes forment ces différents régiments, Burgoyne planifie la campagne britannique contre le nord des États-Unis. L'avance des troupes empruntera deux voies. L'armée principale, sous son propre commandement, se rendra au sud du lac Champlain par bateau, puis marchera jusqu'à Albany. Un second corps expéditionnaire, sous les ordres du lieutenant-colonel St. Leger, se dirigera aussi vers Albany, mais en passant par la vallée de la Mohawk et en s'emparant du fort Stanwix (à Rome, dans l'État de New York), avant de rejoindre l'armée principale.

En 1777, au début du mois de juin, 7 000 soldats, parmi lesquels 3 000 Allemands, parviennent donc sans encombre au sud du lac Champlain, mais cette étape franchie, l'expédition s'empêtre dans de multiples difficultés. Burgoyne perd des semaines précieuses à rassembler bagages et équipement, et à construire une route et des ponts.

La lenteur de l'avance des Britanniques fournit aux Américains le temps pour mobiliser une armée de quelque 12 000 hommes, composée en grande partie de miliciens, sous le commandement du général Horatio Gates. Bientôt, l'armée britannique devient la cible des tirs meurtriers de la part de carabiniers embusqués dans les bois. Le général Simon Fraser, qui commande en second, tombe sous leurs balles - et sa perte est très vivement ressentie. Les Américains parviennent à encercler l'armée de Burgoyne près de Saratoga. Après une tentative désespérée et futile pour briser les lignes ennemies, Burgoyne dépose les armes le 17 octobre. Sa défaite constitue l'un des pires désastres des annales de l'armée britannique. Les répercussions de cette victoire américaine sont énormes, conférant une crédibilité militaire éclatante aux Américains à travers toute l'Europe. En effet, comment continuer à traiter ces derniers de fermiers tout juste capables de tenir des fourches, après les avoir vus vaincre les troupes britanniques et allemandes, jugées comme les meilleures au monde ? Les Américains gardent les soldats réguliers prisonniers, mais relâchent les Canadiens et les Loyalistes, ne les considérant pas comme des soldats de métier.

Attaque contrecarrée

Pendant ce temps, St. Leger se présente devant le fort Stanwix avec sa troupe : les Loyalistes de Johnson, environ 200 soldats du 8e régiment britannique, une compagnie de miliciens canadiens et environ 800 Amérindiens. Bien retranchés, les Américains parviennent à le tenir en échec. À la fin du mois d'août, impuissant à prendre le fort, St. Leger doit lever le siège et regagner le Canada. La victoire américaine sur l'offensive britannique est donc totale. D'une certaine façon, ce succès était cependant imputable au général Howe ; au lieu d'envoyer des troupes secourir Burgoyne au nord, Howe avait quitté New York avec son armée en direction du sud...

Milice et corvée

Ce revers désastreux remet en question l'efficacité de la défense du Canada dans l'éventualité d'une autre invasion. Au printemps de l'année 1777, le gouverneur Carleton avait promulgué une loi de la milice, la première depuis la fin du Régime français. Dans l'ensemble, cette loi reprenait les dispositions en vigueur depuis 1669. Tous les hommes âgés de 16 à 60 ans en état de porter les armes devaient appartenir à la milice. Regroupés en compagnies paroissiales, ils étaient tenus de participer aux exercices et aux devoirs civiques, notamment les corvées. Fait nouveau, cependant, les résidents anglais étaient maintenant assujettis à cette loi. En réalité, leurs obligations n'étaient pas tout à fait les mêmes. Les Canadiens murmuraient d'ailleurs que les « habitants et artisans anglais, qui sont assez nombreux au Canada» n'étaient jamais appelés pour les dures corvées de construction et d'entretien.

En mars 1778, un incident survenu à Mascouche vient aggraver ce malaise plusieurs citoyens « refusèrent d'obéir à leur capitaine », décrit comme « un ivrogne ». D'apparence relativement anodine, l'affaire prend des proportions importantes lorsque le commandant de Montréal envoie au village un détachement de soldats, « qui pillèrent presque toutes les maisons et violèrent plusieurs filles et femmes... châtiment terrible qui ne se fait pas parmi les Barbares ». Cette nouvelle fait rapidement le tour des campagnes. Carleton n'intervenant pas pour punir les coupables, plusieurs croient qu'il approuve tacitement cette conduite. Cet événement, ajouté à l'injustice des corvées, a pour effet de cantonner davantage encore les Canadiens dans la neutralité car, comme le constate l'un d'eux, « comment veut-on que les Canadiens, après un traitement si rigoureux, soient disposés à prendre les armes.

La présence allemande. De bonne relation avec les Canadiens

Dans ce contexte, le fait que la garnison de troupes régulières ait alors compris de nombreux Allemands peut être considéré comme providentiel. Les soldats allemands s'entendent fort bien avec la population canadienne-française et la plupart de leurs officiers comprennent mieux le français que l'anglais, comme l'atteste leur correspondance administrative, habituellement rédigée en français ou en allemand. L'un d'eux écrit, à propos des Canadiens, qu'ils sont « de très bonnes gens, sérieux, avenants et d'une grande droiture. Conquise, leur amitié est sans limite... Aucune nation ne pourrait supporter les efforts, le travail et la fatigue avec autant de patience ». Pour leur part, les Canadiens apprécient l'ordre et la discipline des troupes allemandes. À Kamouraska, par exemple, l'excellent comportement d'un détachement du régiment Anhalt-Zerbst recueille l'entière approbation des capitaines de milice.

La majorité des troupes allemandes se trouve cantonnée à Sorel. Il s'agit surtout des régiments et bataillons du Brunswick sous le commandement du général Riedesel, une partie étant restée en garnison pendant la campagne de 1777. L'année suivante, les soldats allemands capturés par les Américains sont échangés et reviennent au Canada. À l'exception du régiment Prinz Friedrich, tous les autres fantassins, dragons et chasseurs vont être incorporés dans le bataillon Ehrenbrook et le régiment von Barner durant l'automne de 1778, le tout s'élevant à 2 000 hommes, sans compter quelque 800 fantassins, chasseurs et artilleurs du Hesse-Hanau. En outre, le régiment d'Anhalt-Zerbst, fort de 600 à 700 hommes, arrive en mai 1778 pour être affecté à la garde de Québec et des environs. Plusieurs Canadiens durent se souvenir des Français en les voyant sur les remparts, car, au lieu de l'habituelle tenue bleue des Allemands, ces soldats portaient un uniforme seyant blanc avec revers, parements et collet écarlates. Les régiments allemands comptent alors près de 3 200 hommes, soit la moitié des troupes régulières en garnison dans la vallée du Saint-Laurent.

Au cours des années qui suivent, les Britanniques augmentent encore cette présence allemande. En mai 1780, le nombre de soldats allemands passe de 3 600 à 4 300, avec l'arrivée des troupes du Hesse-Cassel, et, à la fin de 1782, ils sont près de 5 000. Des renforts envoyés du Brunswick permettent de rétablir les dragons et les grenadiers, et de porter les forces d'infanterie à cinq régiments. Quand la paix s'installe, ces troupes sont rapatriées, mais nombre de soldats allemands choisissent de s'établir et de faire souche au Canada. Les noms allemands portés aujourd'hui par plusieurs Québécois remontent à ces ancêtres. Les Wilhelmy, par exemple, descendent d'un soldat des Chasseurs de Hesse-Hanau. En outre, plusieurs patronymes allemands, difficiles à prononcer, furent francisés : ainsi Maher devint Maheu, Beyer devint Payeur, et Schumpff devint Jomphre.

Enfin, ces militaires allemands introduisent au Canada l'une des plus belles traditions qui existe encore l'arbre de Noël ! À la Noël de 1781, la baronne von Riedesel, épouse du général, donne une fête à leur demeure de Sorel, et les invités sont agréablement surpris d'y voir un magnifique sapin illuminé de bougies et décoré de fruits divers. L'idée plaît et se répand. Ainsi, nous devons cette coutume à des militaires allemands venus pour défendre le pays, il y a plus de deux siècles !

La guerrilla sur les frontières américaines. Retour aux anciennes méthodes

Il ne suffit pas, cependant, d'entretenir une garnison suffisamment forte pour assurer la sécurité du Canada. Il est tout aussi important désormais de maintenir les Américains sur la défensive pour les décourager de tenter une nouvelle invasion.

La solution que l'on adoptera sera la même qu'à l'époque de la Nouvelle-France : lancer des attaques-surprise en envoyant des groupes de soldats et d'Amérindiens semer la confusion et le désarroi le long des frontières américaines. Mais, cette fois, au lieu de Canadiens, ce seront des Loyalistes réfugiés au Canada qui exécuteront ces raids, appuyés par les Iroquois qui, eux aussi, sont demeurés loyaux aux Britanniques. D'ailleurs, comme la plupart des Amérindiens, les Iroquois n'aiment guère les Américains. Avant même le début des hostilités, ils avaient été soumis à de nombreuses pressions de leur part ; dans la vallée de la Susquehanna, plusieurs colons s'étaient même installés sur leurs territoires traditionnels. Dès le début de cette nouvelle phase du conflit, les Britanniques rallient donc sans aucune difficulté les Iroquois à leur cause, d'autant plus qu'au sein même de leur nation émerge un chef remarquable, dont la sympathie leur est assurée : Thayendanegea, mieux connu sous le nom de Joseph Brant.

À Niagara, durant l'automne de 1777, le major loyaliste John Butler recrute, avec l'aide de son fils Walter, les huit compagnies de Butler's Rangers, nouveau corps colonial d'infanterie légère composé de réfugiés essentiellement originaires des régions frontalières de l'ouest de l'État de New York et de la Pennsylvanie. Ces hommes ont une revanche à prendre sur leurs voisins qui les ont chassés de leurs provinces natales. À la fin de l'été de 1778, les vallées de Wyoming, de Scholarie et de la Susquehanna ont été pratiquement dévastées par les nombreux raids qu'ils y ont menés et auxquels les troupes américaines n'ont pu résister. En novembre, les Butler's Rangers et un groupe d'Iroquois attaquent avec succès Cherry Valley, et ce, malgré la présence d'un régiment américain. Celui-ci subit de lourdes pertes et se voit contraint de se réfugier dans des fortins, incapable de pourchasser les assaillants.

Les Américains sur la défensive

Ces grands raids, sans parler de multiples petites expéditions menées parallèlement, secouent les Américains. George Washington ordonne au général John Sullivan de contre-attaquer. En 1779, à la tête de quelque 3 500 soldats, Sullivan dévaste les villages iroquois, causant des dommages considérables. Plus de 2 600 Iroquois sont contraints d'aller se réfugier à l'intérieur des murs du fort Niagara. Malgré cela, les Américains ne parviennent pas à neutraliser les forces britanniques et iroquoises. De nombreuses escarmouches éclatent, généralement coûteuses pour les Américains, et Sullivan n'ose pas attaquer Oswego ni le fort Niagara, quartier général de Butler et de Brant. Malgré la destruction des villages iroquois, les raids reprennent de plus belle l'année suivante, non seulement à partir de Niagara, mais aussi de Crown Point, par des détachements du régiment loyaliste de sir John Johnson.

Un orateur indien lors d'une rencontre avec les officiers du ministère britannique des Affaires indiennes, vers 1780. Le ministère des Affaires indiennes a été un ministère militaire jusque pendant les années 1830. Son mandat était d'établir et d'entretenir des alliances avec les nations autochtones - tâche pour laquelle il a eu beaucoup de succès pendant la Révolution américaine. L'uniforme des officiers du ministère était écarlate et les endroits étaient beiges.

Le fort Stanwix est tellement harcelé par Butler et Brant que les Américains l'abandonnent en mai 1781. En 1781 et 1782, un détachement des Butler's Rangers parti de Detroit va même guerroyer jusque dans le Kentucky. Cependant, en 1781, plusieurs petits corps de Loyalistes ont été regroupés à Montréal en un bataillon de Loyal Rangers; avec l'aide d'un autre corps loyaliste, le King's Rangers, il effectue quelques expéditions de reconnaissance dans le Vermont. Durant tout le conflit, cette tactique de guérilla accule les Américains à la défensive, depuis le lac Champlain jusqu'à Detroit.

Joseph Brant, ou Thayendanegea (1742-1807), en 1776

En tant que grand chef de la nation Mohawk des Autochtones iroquois, Thayendanegea était un allié de la Couronne britannique et a dirigé ses guerriers contre les Américains.

La France et l’Espagne entrent dans la guerre. Une occasion de revanche pour les français

Du point de vue militaire, les Britanniques forcent donc les Américains à combattre sur leur propre terrain, plutôt qu'au Canada. Du point de vue diplomatique, cependant, la situation de l'Angleterre devient bientôt délicate. Au sein du forum des nations, en effet, elle ne rencontre guère de sympathie, et encore moins d'alliés pour la soutenir contre ses colonies rebelles. La France, de son côté, n'attend que le moment opportun pour se venger des humiliations de la guerre de Sept Ans. Son armée, réorganisée, modernisée et renforcée, est devenue l'une des plus redoutables d'Europe. Sa flotte de guerre, presque anéantie vingt ans auparavant, s'est enrichie de plusieurs grands vaisseaux des plus modernes et est maintenant la deuxième plus puissante au monde.

En juillet 1778, les hostilités entre la France et l'Angleterre reprennent ouvertement, et les Français connaissent aussitôt des succès aux Antilles et en haute mer. En 1779, l'Espagne entre elle aussi en guerre contre la Grande-Bretagne, suivie, l'année suivante, par la Hollande. Le conflit se mondialise et les Britanniques, débordés, sont attaqués à Minorque et à Gibraltar dans la Méditerranée, en Floride, en Inde et aux Antilles, outre qu'ils voient un puissant corps français se joindre à l'armée américaine. En octobre 1781, le général Charles Cornwallis, acculé par l'armée franco-américaine à Yorktown, en Virginie, doit capituler, mettant presque un terme aux hostilités le long du littoral atlantique. Au cours de la même année, l'armée espagnole obtient la capitulation de Pensacola, en Floride occidentale, mettant ainsi fin à toute présence britannique dans le golfe du Mexique.

Crainte de l’arrivée de navires français

Lieutenant-général Sir Frederick Haldimand, gouverneur général du Canada, vers 1770

Sir Frederick Haldimand (1718-1791) a été gouverneur général de 1778 à 1784. Il devait protéger le Canada tout en exerçant une pression sur les frontières au nord du territoire américain alors que sa garnison britannique venait tout juste d'être réduite en nombre. Il a donc eu recours aux services des troupes allemandes qui agissaient à titre de garnison pendant qu'il dirigeait les raids des loyalistes et des Mohawk sur le territoire américain. Sur ce portait, il porte l'uniforme d'un officier supérieur du 60e (Royal American) Régiment de fantassins, au début des années 1770.

À Halifax, la perspective de voir une puissante flotte de guerre française dans les parages du golfe Saint-Laurent n'a rien de rassurant. Aussi, dès que la France entre en guerre, les Britanniques organisent-ils une expédition contre les petites îles françaises de Saint-Pierre et de Miquelon, afin de neutraliser cette base navale potentielle. La garnison des îles, ne comptant que 50 hommes de la Compagnie franche de Saint-Pierre-et-Miquelon, se rend en échange des honneurs de la guerre.

Malgré ce succès, les Britanniques demeurent sur le qui-vive, non sans raison, d'ailleurs, puisque l'année suivante ils interceptent des dépêches américaines proposant une attaque française contre Terre-Neuve. Alarmés, les habitants de l'île lèvent un régiment colonial pour aider la petite garnison de troupes régulières à monter la garde. En 1780, les 350 hommes du Newfoundland Regiment sont postés à St. John's et à Placentia.

La crainte de raids navals se confirme quand des vaisseaux français attaquent des convois britanniques en route vers l'Amérique du Nord. À Québec, le gouverneur Frederick Haldimand s'inquiète lui aussi des conséquences de l'entrée de la France dans le conflit. Déjà, une déclaration du roi de France à l'adresse des Canadiens circule sous le manteau ; comment réagiraient-ils si un corps de troupes françaises débarquait sur les rives du Saint-Laurent ? Or, Haldimand n'a rien à craindre et les Canadiens rien à espérer de leur ancienne mère patrie. En effet, la France avait promis secrètement aux Américains de ne pas reprendre le Canada, ni militairement ni par traiter.

Conflit dans le Grand Nord et dans le Sud. Lapérouse dans la baie d’Hudson

En revanche, des raids français sur des territoires éloignés demeurent toujours possibles. Le 8 août 1782, les employés de la Compagnie de la baie d'Hudson occupant le fort Prince of Wales voient trois voiles se profiler à l'horizon. À mesure que les bâtiments approchent, ils réalisent avec étonnement, puis désarroi, qu'il ne s'agit pas des habituels navires marchands venus d'Angleterre pour chercher des fourrures, mais d'un vaisseau de guerre de 74 canons, le Sceptre, accompagné de deux frégates de 36 canons.

Et ces navires battent pavillon français ! À bord, outre quelques centaines de marins se trouvent 250 soldats des régiments d'Armagnac et d'Auxerrois, un détachement d'artillerie coloniale avec des pièces de campagne, ainsi que des soldats d'infanterie et d'artillerie de marine. Tout ce monde se trouve sous les ordres de Jean-François de Galaup, comte de Lapérouse, navigateur audacieux appelé à devenir l'un des grands explorateurs du Pacifique. Son expédition est partie du Cap-Haïtien dans le but de dévaliser les lucratifs établissements anglais de la baie d'Hudson.

Prise du fort Prince-of-Wales

Fort Prince-de-Galles

Cette vue aérienne montre le fort Prince-de-Galles, juste à côté de la rivière Churchill (site actuel de Churchill, au Manitoba). Sa construction a été amorcée en 1717. Le fort a été pris sans bataille par une expédition française à destination de la Baie d'Hudson, en 1782. On disait de ce fort qu'il était le seul fort de pierre de cette envergure sur l'océan Arctique. Ses murs ont été restaurés dans les années 1950.

Si les Français arrivent en force, c'est parce que le fort Prince of Wales, leur objectif, est de taille à décourager toute tentative pour s'en emparer. À la suite des raids effectués par d'Iberville à la fin du XVIIe siècle dans le but de résister aux attaques futures, la Compagnie de la baie d'Hudson avait commencé à construire, en 1717, un grand fort avec bastions dans une île située près de la ville actuelle de Churchill, au Manitoba. Baptisé Prince of Wales (Prince de Galles), il est érigé en pierre de maçonnerie et muni d'une imposante artillerie. Cette construction remarquable, le seul grand fort en pierre à donner sur l'océan Arctique, se poursuit pendant une soixantaine d'années. Les employés de la Compagnie de la baie d'Hudson doivent en assurer la garde et s'exercer au maniement des armes une fois par semaine. Des décennies d'isolement paisible les ont toutefois convaincus que ces mesures militaires sont désormais inutiles - jamais plus les Français n'oseront attaquer! C'est pourquoi, lorsque Lapérouse se présente devant le fort, le gouverneur Samuel Hearne - également passé à la postérité pour ses explorations du nord canadien - ne dispose que de 80 hommes environ, Amérindiens compris, pour faire fonctionner ses 42 pièces d'artillerie ! Le lendemain matin, les troupes françaises débarquent donc « sans obstacle ». Sommés de capituler, « le gouverneur et sa garnison se rendirent à discrétion ». Le même scénario se répète à York Factory et à Severn. Après avoir embarqué les fourrures et fait sauter les forts, les Français quittent la baie d'Hudson au début du mois de septembre.

Combat en contre les espagnoles en Louisiane