Les Compagnies franches de la Marine du Canada1000-1754

Les Compagnies franches de la Marine du Canada.Le changement commence dans les Antilles

En 1674, au cours de la guerre que Louis XIV livre à la Hollande, une flotte commandée par l'amiral Ruyter arrive en vue de la Martinique, qui est pratiquement sans défense. L'attaque est repoussée, par miracle, mais l'alerte a été chaude ! À Versailles, on se rend compte que l'on est passé à deux doigts de perdre la plus importante des îles françaises des Caraïbes, faute d'y avoir entretenu une garnison convenable. Le ministère de la Marine, auquel incombe, depuis sa création en 1669, non seulement la responsabilité de la flotte de guerre du pays, mais celle des colonies d'Amérique, lève en toute hâte 470 hommes et huit officiers. Ils arrivent à la Martinique avant la fin de l'année. Durant les années 1670, on comblera la même lacune dans toutes les îles françaises ainsi qu'à la Guyane. C'est le début de l'armée coloniale française.

Le ministère de la Marine prend le contrôle. Militarisation de la Nouvelle-France

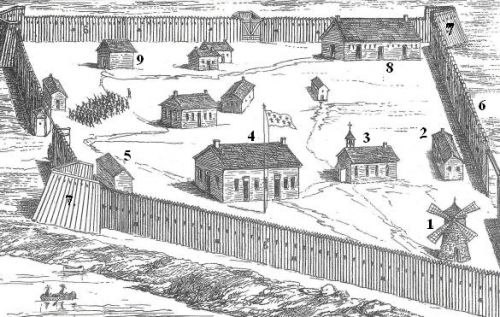

Fort Lachine (aussi appelé Fort Rémy)

Cette structure, construite à partir de 1671, est typique des forts à palissade en billots de bois servant à protéger les établissements à l'ouest de Montréal. Le fort Lachine (ou Fort Rémy) est caractérisé par : 1) un moulin à vent, 2) la maison du prêtre, 3) une chapelle, 4) la maison de Jean Milot, antérieurement occupée par l'explorateur Robert Cavelier de la Salle, 5) une grange, 6) des palissades, 7) des bastions, 8) les casernes, 9) une poudrière.

En Nouvelle-France, les milices, qu'on vient de mettre sur pied, ne peuvent suffire à assurer la sécurité de la colonie, en butte aux menaces et aux attaques ennemies tout au long des années 1670 et 1680. Afin de pallier la situation et pour favoriser l'expansion française en Amérique, Louis XIV opte pour l'établissement de fortes garnisons entretenues par le trésor royal. Au Canada, leurs effectifs seront recrutés progressivement à même la population de gentilshommes du pays. C'est la naissance des Forces armées canadiennes.

La société de la Nouvelle-France sera profondément transformée par cette nouvelle expression de la volonté royale. En effet, tandis que les soldats démobilisés deviendront la principale source d'approvisionnement en nouveaux colons, une bonne partie de l'élite coloniale se composera désormais d'officiers militaires et ceux-ci acquerront de ce fait une influence considérable dans tous les aspects de la vie du pays. Mais c'est surtout par l'épée que ces militaires vont se distinguer, en mettant au point une tactique de combat originale et terriblement efficace.

Cet important volet de l'histoire militaire et sociale du Canada débute vers la fin de l'année 1683. En juin de cette année-là, de La Barre, incapable de freiner la nouvelle montée de l'hostilité iroquoise, expédie d'urgence en France une lettre dans laquelle il demande des troupes et des armes pour contrer une situation militaire quasi désespérée. Ce n'est qu'au mois d'août que le marquis de Seignelay, ministre de la Marine, prendra connaissance de l'appel à l'aide du gouverneur général de la Nouvelle-France. À cette date, le convoi de navires à destination du Canada est déjà en route, mais on recrute immédiatement 150 soldats à Rochefort et on les embarque aussitôt sur la frégate La Tempête. Au début de novembre, le navire jette l'ancre à Québec et trois « Compagnies franches de la Marine » - ainsi qu'on appelle ces troupes appelées à servir outre-mer, par opposition à l'armée « de terre », active uniquement en Europe - débarquent en Nouvelle-France.

Des officiers canadiens. Des officiers font la différence

Couleurs de colonel et d'unité des Compagnies franches de la Marine, XVIIIe siècle

Couleur blanche de colonel et couleurs bleue et rouge d'unité des Compagnies franches de la Marine au XVIIIe siècle.

L'apport des troupes de la Marine fera grimper jusqu'à 1 500 le nombre d'officiers et de soldats de la colonie au cours des années 1680. Ce nombre se stabilisera autour de 900 pendant la première moitié du XVIIIe siècle. De 1689 à 1749, il y aura 28 compagnies en garnison.

Les compagnies de la Marine établies au Canada se distinguent très tôt par la forte proportion d'officiers qu'on y compte par rapport au nombre de soldats. Dès 1687, on passe, théoriquement, de deux à trois officiers par compagnie. Dans les faits, il y en aura aussi un quatrième, recruté parmi les familles de gentilshommes canadiens : l'enseigne en second ou « petit officier ». Ce sera là une initiative du gouverneur Denonville, qui a noté les excellentes dispositions guerrières des jeunes hommes issus de la nouvelle élite canadienne. Un geste qui aura, au fil des années, des répercussions considérables sur la vie militaire et sociale de la colonie.

Une autre pratique, qui débute probablement au cours des années 1680, favorise l'intégration de militaires coloniaux dans l'armée régulière : la coutume, chez les familles d'officiers établies au pays, de fournir l'armée en cadets afin que leurs jeunes fils s'acheminent vers la carrière des armes et obtiennent à leur tour leur brevet d'officier. Au début du XVIIIe siècle, on trouve dans les troupes « une belle jeunesse de qualité... fils d'officiers... ayant la paye de soldat », dont on encourage la promotion. Un quart de siècle plus tard, cependant, on constate qu'il y a dans les compagnies trop de cadets qui ne sont « que des enfants » et qui prennent la place de véritables soldats. Le roi ordonne de corriger la situation en restreignant leur nombre, puis, en 1731, émet une ordonnance royale établissant officiellement le rang de cadet dans les troupes du Canada, à raison d'un par compagnie. En signe distinctif, ils portent à l'épaule, sur leur uniforme, un cordon bleu et blanc, d'où le nom de « cadets à l'aiguillette » qu'on leur donne. Mais les 28 places disponibles au sein des Compagnies franches de la Marine ne suffisent pas à loger tous ces fils d'officiers et l'on voit apparaître, officieusement, des « cadets-soldats », genre de cadets en second, qui seront finalement réglementés à un par compagnie, en 1750.

Les cadets sont comptés au nombre des soldats lors des revues, et ils doivent servir avec eux pour apprendre le maniement des armes. Par ailleurs, ils bénéficient de la protection des officiers (souvent des membres de leur famille), et on leur donne, à l'occasion, la possibilité d'exercer le commandement. Étant proches à la fois des officiers et des soldats, ces jeunes gens s'avèrent d'une grande utilité pour connaître l'esprit des troupes.

Officier des Compagnies franches de la Marine du Canada

Même si les officiers des Compagnies franches de la Marine du Canada ne sont pas tenus de porter un uniforme en particulier, il reste que durant les années 1690, nombre d'entre eux portent les mêmes couleurs que leurs soldats, c'est-à-dire le gris-blanc et le bleu. L'épée et l'esponton (ou demi-pique) sont les armes réglementaires.

Les campagnes au Canada

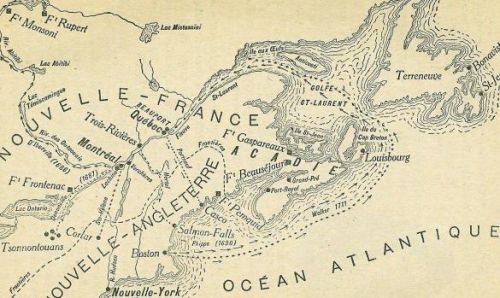

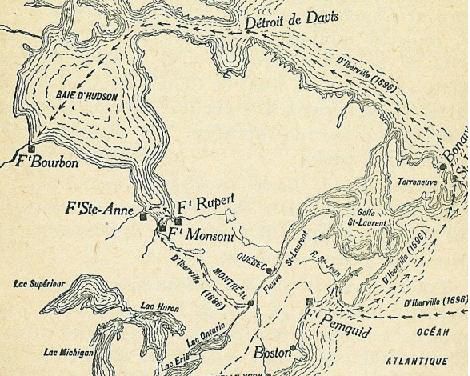

Carte des principales campagnes menées en Nouvelle-France et en Nouvelle-Angleterre

Cette carte présente les théâtres d'opérations des campagnes menées en Nouvelle-France et en Nouvelle-Angleterre entre 1686 et 1711.

L'arrivée des troupes de la Marine, en réponse à la demande d'aide de De La Barre, provoque un changement immédiat de tactique. En 1684, c'est une véritable petite armée qui part en expédition contre les Tsonnontouans, l'une des cinq nations iroquoises, et se rend au fort Frontenac pour les affronter. Mais ce gouverneur n'est pas aussi hardi que ses prédécesseurs et il consent à accorder la paix sans livrer bataille, ce qui n'impressionne guère les Iroquois.

Aussi, en 1687, le nouveau gouverneur général, le marquis de Denonville, devra-t-il entreprendre une seconde expédition contre ces mêmes Iroquois. Il est à la tête d'une armée de 800 soldats, de 1 100 miliciens et de 400 alliés amérindiens. Dans un ultime effort pour sauver leurs bourgs, les Tsonnontouans engagent la bataille. D'abord effrayés par l'effet de surprise et les cris affreux des autochtones, les Français se rallient et les Compagnies franches chargent, ce qui fait fuir l'ennemi. Dans leur course, les Amérindiens abandonnent fusils et couvertures. À nouveau, les villages et les récoltes sont incendiés. Des détachements des Compagnies franches se rendront ensuite jusqu'à Michillimakinac, à la jonction des lacs Michigan et Supérieur, où leur action empêchera les Iroquois et les Anglais de s'emparer du commerce des fourrures de l'Ouest.

Le problème de la défense stratégique du Canada

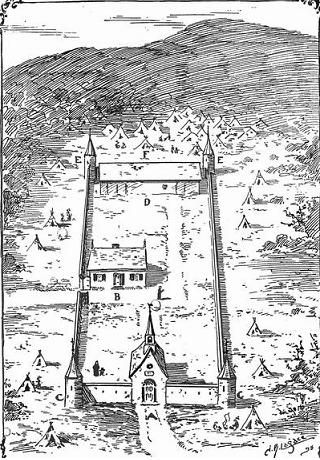

Fort de la Montagne, construit en 1685

Le fort de la Montagne était situé à quelques centaines de mètres seulement de Montréal, sur les flancs du mont Royal tel qu'on le voit vers 1690. Il comprenait : A) la chapelle Notre-Dame-des-Neiges; B) la maison des prêtres missionnaires; C) des tourelles, également utilisées comme école par les sœurs de la Congrégation; D) une grange servant d'abri pour les femmes et les enfants pendant les attaques; E) des tourelles; F) un village indien. Les tourelles indiquées en « C » sont toujours visibles aujourd'hui. Dessin tiré de C.P. Beaubien, « Le Sault-au-Récollet », Montréal, 1898.

Les Iroquois ne sont pas les seuls ennemis auxquels auront à faire face les officiers français nouvellement arrivés au cours de cette décennie de 1680-1690, alors que se multiplient les signes avant-coureurs d'un conflit entre la France et l'Angleterre comment repousser une éventuelle invasion britannique, quand la colonie est aussi étendue et que l'on dispose d'aussi peu d'hommes ? Telle est la question cruciale à laquelle ils devront trouver réponse.

Du côté défensif, de solides fortifications demeurent, certes, la mesure fondamentale à prendre. Or, quand elles existent dans la colonie, elles sont dans un état déplorable. On décide donc de remettre en état le fort Frontenac et d'entourer Montréal d'une palissade, ces deux endroits étant les plus exposés aux attaques des Iroquois, alliés des Anglais. Quant à la ville de Québec, qui a l'avantage d'être une forteresse naturelle, elle est dépourvue d'enceinte et possède seulement quelques batteries et un mauvais fort, le château Saint-Louis, qui sert aussi de résidence au gouverneur général. Bien qu'on ne croie guère, à Versailles, que Québec puisse être attaquée par le Saint-Laurent, on se ravisera, en 1690, et on pourvoira la ville d'une enceinte comportant 16 redoutes reliées par une palissade. Ce sera le premier des nombreux ouvrages défensifs à être élevé sur ce site.

La tactique européenne impraticable au Canada

Si l'officier français chargé de vérifier l'état des fortifications en Nouvelle-France peut s'inspirer des usages prescrits dans les ouvrages militaires et tenir compte des avis que lui font parvenir ses pairs de la métropole, il en va tout autrement pour le stratège qui réfléchit aux problèmes que pose, dans les vastes étendues sauvages de l'Amérique du Nord, la défense du territoire. Car, aux complications causées par la dimension géographique, s'ajoute le problème d'un hiver rigoureux qui n'a son pareil en Europe occidentale que dans certaines parties de la Scandinavie et de la Russie.

De plus, les traités sur l'art de la guerre dont il pourrait s'inspirer sont rédigés pour des armées qui font campagne en France, en Allemagne ou en Italie, selon la tactique européenne de combat qui exige des masses compactes d'unités de mousquetaires, appuyés de piquiers pour le combat à pied. De nos jours encore, l'image de lignes d'infanterie qui s'avancent en terrain découvert vers celles de l'ennemi dans le rutilement des uniformes aux couleurs voyantes et l'éclat des armes qui brillent au soleil nous semble suicidaire. Pourquoi ne se cachent-ils pas ? Parce que l'efficacité limitée des armes à feu commandait de telles tactiques. Ce n'est qu'à une centaine de mètres que le feu commençait à être redoutable, s'il était utilisé par salves, car les armes étaient encore trop imprécis pour atteindre efficacement des cibles choisies. Ce qu'il fallait, c'était tout simplement une masse qui tirait sur une autre masse.

Au Canada, rien de cet art militaire n'est applicable. Il n'y a pas de routes, donc pas d'artillerie de campagne ni de cavalerie à envoyer au-devant des envahisseurs pour freiner leur avance. Et si, par malheur, les soldats anglais et les milices de la Nouvelle-Angleterre parvenaient jusqu'à la Nouvelle-France, les troupes qu'on leur opposerait ne pourraient probablement pas les contenir. Pour toutes ces raisons, et bien que l'ennemi potentiel, cette fois, pratique l'art de la guerre à l'européenne, l'officier français des années 1680 constate rapidement que l'essentiel de ses connaissances et de son expérience de la guerre ne lui sera d'aucune utilité dans la colonie.

Des tacticiens canadiens

Il ne reste, en définitive, d'autre solution que de concevoir une nouvelle façon de faire la guerre, étroitement adaptée au pays. Et ce sont des Canadiens, ayant longuement observé les habitudes de combat des Amérindiens, ayant acquis par l'expérience une connaissance approfondie de l'environnement géographique, qui vont mettre au point cette tactique. Parmi ceux-ci, Charles Le Moyne et Joseph-François Hertel de La Fresnière exerceront une influence déterminante.

Alors qu'ils étaient jeunes soldats dans les garnisons, l'un de Montréal et l'autre de Trois-Rivières, Le Moyne et Hertel de La Fresnière prirent part à de nombreuses escarmouches mettant aux prises Français et Iroquois. Capturés et adoptés par ces derniers, tous deux mirent à profit leur temps de captivité pour apprendre la langue et étudier les mœurs iroquoises.

Sa liberté retrouvée, Charles Le Moyne se tourna vers le commerce et y réussit. Il agit aussi comme interprète auprès des gouverneurs, sans pour autant délaisser les activités militaires. C'est lui qui commandait les volontaires montréalais, en 1666, au moment des expéditions du régiment de Carignan-Salières. Il fut le père de nombreux fils, auxquels il transmit ses observations sur l'art de la guerre tel qu'il devait se pratiquer ici. Plusieurs d'entre eux moururent d'ailleurs l'épée à la main. Ils se nommaient Le Moyne de Longueuil, de Sainte-Hélène, de Maricourt, de Châteaugay, d'Iberville... les grands noms de l'histoire militaire canadienne.

Joseph-François Hertel de La Fresnière, pour sa part, naquit à Trois-Rivières, en 1642, dans les armes, pour ainsi dire, puisque son père, arrivé de France en 1626, faisait partie de la garnison. Le jeune Hertel devint donc soldat à son tour, avant de se lancer, comme Charles Le Moyne, dans le commerce. Lui aussi fut interprète et servit comme milicien durant les campagnes du régiment de Carignan-Salières. Lui aussi engendra de nombreux fils qui suivirent ses traces à la guerre. Parmi eux, Hertel de La Fresnière fils, de Moncours, de Rouville... une dynastie d'officiers de grande valeur.

Une doctrine de guerre originale

Impressionné par son expérience des affaires indigènes, le gouverneur général de La Barre nomma Hertel de La Fresnière commandant des nations amérindiennes alliées. C'est alors que commencèrent véritablement ses exploits militaires qui reposaient avant tout sur sa conception révolutionnaire de l'art de la guerre.

Tout comme Charles Le Moyne, Hertel croit que la seule façon de se battre efficacement en Amérique du Nord est d'assimiler les tactiques de guerre des autochtones et de les allier à la discipline européenne. Le soldat canadien servant au sein d'un corps en mission de raid doit, selon lui, assumer une indépendance et une part de responsabilité individuelle beaucoup plus grandes que son frère d'armes européen qui marche au combat machinalement, en rang et au son du tambour. Au Canada, il faut, au contraire, se déplacer rapidement, par petits groupes, approcher l'ennemi sans se faire voir, à la manière d'éclaireurs, le surprendre, puis disparaître aussitôt. C'est l'attaque surprise classique des Amérindiens, doublée d'une coordination parfaite et d'une discipline raisonnée. Une réflexion rapide et calculée de la part du combattant remplace la réaction « automatique » européenne, que l'on pense trop souvent être la seule forme de discipline militaire. Le commandant, pour sa part, sera appelé à diriger non une armée homogène, mais une force offrant des divergences considérables aux niveaux disciplinaire et culturel, puisqu'elle comprendra à la fois des officiers de métier, des soldats français et des miliciens canadiens, en plus d'Amérindiens alliés. Son habileté à concilier les qualités de chacun et à les diriger dans le sens souhaité devient alors un point de première importance. Enfin, le mouvement de retraite devra être rapide et bien planifié, afin que les forces ennemies ne puissent rattraper la troupe, mais tout au plus la suivre à la trace. Différence de taille, car, si l'on est talonné, c'est une course et un harcèlement continuels. Mais si on se replie rapidement, l'ennemi suit de loin, ce qui laisse éventuellement le temps de lui tendre un guet-apens meurtrier qui le découragera peut-être de continuer. Tels sont, dans leurs grandes lignes, les principes directeurs qui vont permettre aux Canadiens de remporter victoire sur victoire et d'arracher ainsi aux autres nations européennes qui se battent pour l'hégémonie de l'Amérique d'immenses portions du territoire que toutes convoitent.

L'organisation d'une expédition. Une nouvelle façon de faire la guerre

Capitaine Jean-Baptiste Hertel de Rouville

Le soldat canadien Jean-Baptiste Hertel de Rouville (1668-1722) est le fils du tacticien renommé Joseph-François Hertel de La Fresnière (1642-1722). Hertel de Rouville dirige plusieurs raids spectaculaires contre des colonies britanniques durant la Guerre de succession d'Espagne (1701-1713). Son fait d'armes le plus terrible est le raid et le massacre qui détruisent Deerfield, au Massachusetts, en 1704. Plus tard dans sa vie, il participe au développement de la colonie française de l'île Royale (île du Cap-Breton). On suppose que le portrait duquel est tirée cette gravure a été peint avant que Hertel de Rouville ne quitte Québec en 1713. Ce portrait a été modifié pour y inclure la croix blanche de l'Ordre de Saint-Louis quelque temps après que Rouville ait été fait chevalier de l'Ordre en décembre 1721.

Hertel de La Fresnière conçoit qu'une troupe mixte, composée d'hommes familiers avec le climat et rompus aux longs voyages exténuants à travers bois et rivières, peut porter des coups très loin chez l'ennemi. Le « parti de guerre » idéal se compose selon lui d'officiers canadiens connaissant parfaitement le pays et les mœurs des autochtones, de quelques soldats d'élite des troupes régulières, bien endurcis, de coureurs des bois, de « voyageurs canadiens », ainsi qu'on appelle les canotiers et transporteurs, et d'Amérindiens alliés. Enfin, l'officier qui est à la tête de cette troupe devra assouplir sa façon de commander, tout en lui conservant la forme militaire. Les Amérindiens sont des alliés, non des subordonnés, il ne faut pas l'oublier. Ils peuvent changer d'idée en tout temps. Il s'agit donc de savoir user de diplomatie afin d'obtenir d'eux respect et enthousiasme.

La logistique occupe une place très importante dans une expédition de ce genre, où l'on ne peut compter que sur ce qu'on apporte pour survivre. La rapidité étant primordiale, la règle du strict minimum s'impose. Idéalement, on part avec des canots chargés de vivres, d'outils, d'armes et de munitions, et on fait des caches le long de la route en prévision du retour. Le régime, peu alléchant, mais nourrissant, se compose surtout de maïs et de pois secs, de viande séchée, de biscuits durs. On améliore cet ordinaire, à l'occasion, avec quelque gibier ou poisson, mais toute chasse cesse quand on arrive à proximité du territoire ennemi. Il n'y a vraiment alors que la fortifiante ration d'eau-de-vie pour donner du cœur au ventre et soutenir le moral du soldat. À l'approche du fort à attaquer, on dissimule les canots et le reste du trajet se fait à pied, à travers bois, chaque homme portant sa charge. Enfin, si tout va bien, on arrive en vue du fortin de l'adversaire sans avoir été détecté.

Quand l'expédition a lieu en hiver, on remplace les canots par des traîneaux et les hommes chaussent des raquettes. Ils doivent être habillés et équipés à la canadienne, et n'apporter qu'un armement léger et utile : fusils, baïonnettes et hachettes pour les officiers, sous-officiers et soldats ; fusils de chasse, hachettes et couteaux pour les volontaires canadiens. Pas question de tricornes ni de hallebardes !

Ces conditions générales valent aussi pour les Amérindiens qui se joignent au raid. Ceux-ci attaquent avec une fougue extraordinaire, sèment la terreur et sont des éclaireurs sans pareils, mais il est impossible de les plier à la discipline européenne parce qu'« ils n'ont parmi eux aucune subordination et que leurs chefs ne sont pas en droit » de commander aux guerriers, mais seulement de leur proposer une forme d'action. Ils constituent une entité indépendante qu'il ne faut pas songer à intégrer. De plus, si l'Amérindien croit percevoir la défaite, il se retire rapidement du combat, facteur dont le tacticien canadien doit également tenir compte.

Expédition militaire en canoë, en Nouvelle-France, les cours d'eau permettent aux militaires de se déplacer facilement grâce au canoë en écorce de bouleau

Pierre Le Moyne D'iberville

Pierre d'Iberville eut été fait chevalier de l'Ordre de Saint-Louis en 1699. La croix blanche de l'Ordre est visible sur sa poitrine. ierre Le Moyne d'Iberville et d’Ardillières (1661-1706)

Né Pierre Le Moyne, cet officier mieux connu sous le nom de d'Iberville est le plus éminent militaire né en Nouvelle-France. Cette gravure du XIXe siècle reproduit un portrait peint quelque temps après que Le Moyne

De tous les fils de la Nouvelle-France, nul n'est plus célèbre que Pierre Le Moyne, sieur d'Iberville, militaire tantôt sur terre, mais surtout sur mer, explorateur, colonisateur et marchand à ses heures. Baptisé à Montréal, le 20 juillet 1661, il appartenait à l'influente famille Le Moyne. On connaît peu de choses sur sa jeunesse, sinon qu'il semble avoir reçu sa formation militaire et navale dans les Gardes de la Marine, probablement vers la fin des années 1670 et au début des années 1680.

Il fit sa première campagne au Canada, avec le chevalier de Troyes, à la baie d'Hudson, en 1686. Le jeune d'Iberville ne manquait certes pas de bravoure. À Moose Factory, il monta à l'assaut du fort l'épée d'une main et le pistolet de l'autre. Encerclé, il abattit quelques Anglais avant d'être secouru. Au fort Albany, avec seulement 13 hommes, il réussit à s'emparer d'un navire. Il rentra à Montréal en 1687, puis passa en France d'où il revint pour capturer trois navires à la baie d'Hudson, en 1689. De retour à Montréal, il prit part à l'expédition qui détruisit Schenectady en février 1690, puis repartit vers la baie d'Hudson durant l'été pour y prendre le petit poste de New Severn.

Carte des campagnes menées par d'Iberville en 1686 et 1696

Cette carte montre le chemin emprunté par deux expéditions parties de Nouvelle-France pour attaquer des colonies anglaises d'Amérique du Nord. Pierre Le Moyne d'Iberville et d'Ardillières est un jeune homme en 1686, année où Pierre de Troyes conduit 100 hommes par voie de terre à la baie d'Hudson. En 1696, d'Iberville devient lui-même un commandant renommé. Cette année-là, il retourne à la baie d'Hudson et prend aussi des établissements anglais dans le Maine et à Terre-Neuve.

La paix revenue, d'Iberville se rendit dans la baie de Biloxi et construisit le fort Maurepas (aujourd'hui Ocean Springs dans l'État du Mississippi) en mars 1699. Ce fut le premier établissement permanent de la Louisiane. Il revint dans cette colonie au cours des années suivantes, affermit les nouveaux établissements et fonda le fort Saint-Louis-de-la-Mobile (aujourd'hui Mobile, Alabama). De nombreux Canadiens participèrent à toutes ses expéditions.

En 1702, la France et l'Angleterre furent de nouveau en guerre, mais d'Iberville, miné par les fièvres, resta en convalescence à La Rochelle jusqu'au début de 1706. Il fit alors voile vers les Antilles, à la tête d'une flotte de 12 navires, et après une escale aux îles françaises, se dirigea vers l'île britannique de Nevis, qui fut prise sans difficulté, en avril 1706, et pillée.

Il mit ensuite le cap sur La Havane pour disposer du butin, mais, une fois dans la capitale cubaine, ses fièvres reprirent et il succomba le 6 juillet 1706, à deux semaines de ses 45 ans. Il fut inhumé le 9 juillet dans l'église San Cristobal. Certains affirment que sa sépulture fut transférée dans la cathédrale San Ignacio de la Havane, en 1741, à la suite de la démolition de l'église San Cristobal, mais rien ne le prouve et le lieu du repos final du premier véritable héros militaire canadien reste incertain.

Prépondérance de la guerre de raid. Formation d’une nouvelle école

La tactique de guerre « à la canadienne » sera raffinée, mais ne changera pas, fondamentalement, par la suite. À la fin du XVIIe siècle, les soldats réguliers, habitués à rester dans les forts, se révélèrent incapables, dans l'ensemble, de soutenir aussi bien que les miliciens canadiens et les Amérindiens l'effort physique qu'exigaient ces expéditions. Les guerres contre les Renards, dans l'Ouest, leur donnèrent peu à peu l'occasion de s'y accoutumer, et les plus aguerris d'entre eux servirent éventuellement de cadres auprès des miliciens. Les raids eurent en outre un effet d'entraînement. Il arriva souvent, par exemple, que de petits groupes de huit à dix hommes prirent d'eux-mêmes l'initiative d'aller mener des attaques-surprises dans les régions frontalières. C'était presque toujours des Amérindiens allié qui se tenaient ainsi à l'affût. Leur action ajouta à la pression que l'on devait maintenir contre les colonies américaines. En un peu plus d'une dizaine d'années, la guerre se transporta donc, essentiellement, des habitations de la Nouvelle-France à celles de la Nouvelle-Angleterre. Ce revirement de la situation fut dû, lui aussi, à la tactique développée par les Canadiens.

La part que prirent les Compagnies franches de la Marine dans l'élaboration de cette doctrine de guerre originale fut énorme, et ceci grâce surtout au recrutement d'officiers habitant la colonie. Bénéficiant, du fait de leur appartenance à ces troupes, d'un cadre et d'un statut militaires, ces hommes purent, en effet, méditer sur les problèmes reliés à la guerre dans leur environnement propre, et avancer des solutions pouvant faciliter l'issue heureuse des combats.

Récompense et condamnation

Les hautes autorités reconnurent le mérite exceptionnel de Le Moyne et de Hertel. Le premier se vit concéder une seigneurie et jouit pour le reste de ses jours d'une très grande considération. Toutefois, si les faits d'armes de sa famille comptèrent pour beaucoup dans l'obtention des lettres de noblesse que lui accorda Louis XIV, la richesse qu'il avait accumulée dans ses fonctions de commerçant ne fut certainement pas étrangère, non plus, à l'octroi de cet honneur. En témoignent les difficultés que rencontra Frontenac, en 1689, lorsqu'il entreprit des démarches en vue d'obtenir une reconnaissance équivalente pour Hertel de La Fresnière. Les autorités françaises donnèrent leur accord de principe à son anoblissement, mais se demandèrent si le candidat pourrait tenir son rang, vu son peu de fortune. Dans le but de l'aider, on lui concéda une seigneurie, en 1694, mais ce n'est qu'en 1716 que cet officier exceptionnel, le premier véritable tacticien de notre histoire militaire, reçut enfin la récompense de ses mérites.

L'un des constats les plus tristes que l'on puisse dresser à propos de ces tactiques de guerre absolument novatrices pour l'époque, c'est l'indifférence, pour ne pas dire la condamnation unanime qu'en firent les officiers français de l'armée métropolitaine. Quand ils daignèrent leur prêter attention, ce fut pour souligner le manque de discipline - dans le sens d'« automates » - des soldats et miliciens canadiens et conclure que ce genre de tactique ne pouvait convenir que pour des « sauvages ». Opinion qui allait de soi dans l'esprit de certains métropolitains, car, après tout, les officiers canadiens n'étaient que des roturiers, ou alors de bien fraîche noblesse. Cet aveuglement commença à se résorber au milieu du XVIIIe siècle, quand apparurent les chasseurs dans les armées allemandes et autrichiennes, et, ironie du sort, avec le développement de l'infanterie légère britannique en Amérique, pour contrer, avec un succès relatif, les tactiques des Canadiens.

Le traitement des vaincus

Le traitement abominable auquel étaient exposés les vaincus et les captifs fut l'un des grands problèmes de la guerre de raid. Les colons français du Canada vécurent eux-mêmes avec cette hantise du poteau de torture tout au long du XVIIe siècle. Tombés aux mains des Iroquois, certains souffrirent durant « deux, et quelquefois trois jours entiers à rôtir » avant d'être enfin libérés par la mort. Les Montréalais, exaspérés, menacèrent finalement les Iroquois du même traitement et firent même brûler quelques-uns de leurs guerriers, en 1691.

Les autorités françaises tentèrent, avec un succès variable, d'humaniser le traitement des captifs que ramenaient leurs expéditions en essayant de les soustraire à leurs alliés amérindiens à qui ils offraient, notamment, de les racheter. Les nombreux récits de captivité laissés par des prisonniers de la Nouvelle-Angleterre contiennent des descriptions insoutenables des supplices subis par certains malheureux, mais signalent également les efforts déployés par les officiers de la Nouvelle-France pour obtenir leur libération.

Durant les années 1690, il multiplia les exploits. En plus de croiser au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre, il reprit York Factory, en 1694, s'empara de Pemaquid et de St. John's (Terre-Neuve) deux ans plus tard. Ce fut toutefois en 1697 que survint sa plus belle victoire. D'Iberville était alors à la tête d'une petite escadre qui se dirigeait vers la baie d'Hudson. Ayant perdu les autres navires dans la brume, le Pélican, frégate de 44 canons à bord de laquelle il se trouvait, arriva à l'embouchure de la rivière Hayes, le 4 septembre. Le lendemain, la vigie signala trois gros navires à l'horizon. Branle-bas de combat ! C'était trois navires de guerre anglais : le vaisseau Hampshire, armé de 56 canons, escorté des frégates Dering, 36 canons, et Hudson's Bay, 32 canons. Pour d'Iberville, un seul espoir : attaquer. Le Pélican s'en prit d'abord au Hampshire, tira quelques salves, et le grand vaisseau anglais commença à tanguer puis coula à pic ! Le Hudson's Bay fut ensuite pris à partie et subit le même sort peu après, tandis que le Dering prit la fuite. Mais le Pélican avait été endommagé et s'enfonçait à son tour dans les eaux ! L'escadre française arriva, enfin... York Factory fut repris et rebaptisé fort Bourbon. La cour française ayant eu écho de ces exploits, d'Iberville fut décoré de la croix de Saint-Louis en 1699, devenant ainsi le premier militaire natif du Canada à recevoir cet honneur.

La milice canadienne

Un milicien volontaire canadien en hiver

À partir du milieu du XVIIe siècle et pendant les deux siècles suivants, les vêtements et le matériel d'hiver des volontaires canadiens ne changent pratiquement pas et ressemblent de près à ce qu'utilisent les commerçants de fourrures et les voyageurs.

On ne manquait pas de miliciens volontaires pour participer aux expéditions, et ceux de Montréal se montraient particulièrement enthousiastes. On disait de la milice de cette ville qu'elle était à la fois la meilleure et la plus insubordonnée de toutes. En fait, il régnait un esprit de corps, au sein des différentes compagnies de milice de chaque ville ou paroisse, qui ne demandait qu'à se développer en rivalité. Ainsi, les intrépides Montréalais qualifiaient de « moutons » les miliciens de Québec. Sur quoi ces derniers, qui se considéraient comme plus civilisés, rétorquaient que les Montréalais étaient des « loups » sauvages, tout juste bons à courir les bois en compagnie des Amérindiens. Épithètes qui renseignent indirectement sur le caractère propre à chaque groupe.

Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, les miliciens partant en expédition ne recevaient que les vivres et quelques pièces d'équipement. Ils devaient fournir le reste. Ainsi, tous ceux que d'Iberville et Sérigny enrôlèrent, en 1694, pour les suivre à la baie d'Hudson, devaient avoir leur propre fusil, leur corne à poudre et leur habillement, mais avaient droit, éventuellement, à une part des prises et profits. Conditions qui ressemblent fort à celles du recrutement des corsaires ! Ce fut sans doute sur la base d'ententes semblables que d'Iberville engagea les Canadiens qui l'accompagnèrent à Terre-Neuve, en Louisiane et aux Antilles.

Les grandes mobilisations, celles qu'on lança pour les campagnes au pays des Iroquois ou vers l'Ouest, n'offraient pas autant de garanties de profits ou de butin. Aussi le gouverneur général Frontenac organisa la logistique, durant les années 1690, de façon que chaque milicien reçoive l'habillement et l'équipement. Ce qui consistait généralement en un capot, un brayet, une paire de mitasses, une couverture, des mocassins, un couteau et deux chemises. Les pièces de vêtement ne constituaient pas un uniforme militaire, mais simplement une tenue vestimentaire civile, à la canadienne. Comme ces hommes n'étaient pas payés, c'était une façon relativement économique de soutenir efficacement la milice.

Les mobilisations se faisaient par ordre du gouverneur général, qui fixait lui-même le nombre de miliciens souhaitable pour chaque occasion. On lançait alors un appel afin que des volontaires, provenant des diverses compagnies, se joignent à l'expédition. Les colons qui restaient, dans chaque paroisse, cultivaient bénévolement les terres de ceux qui étaient partis.

Le voyageur « canadien »

Un autre type de milicien spécialisé se développa au pays : le « voyageur ». En effet, ce n'était pas tous les miliciens qui montaient à l'assaut. D'autres étaient mobilisés pour conduire les canots chargés du matériel nécessaire aux grandes expéditions. Cette tâche, dans les conditions qui prévalaient, était ardue et personne d'autre que le « voyageur » canadien, ce colon ou fils de colon rompu dès l'enfance aux fatigues du canotage et de la vie des bois, ne pouvait l'accomplir. Il transportait ainsi des armes, des petits canons, de la poudre, des outils, les bagages de chacun et des vivres en quantité suffisante pour nourrir des centaines d'hommes durant de nombreux mois. Quand on sait que tout cela devait être porté à dos d'homme à chacun des nombreux portages qui ponctuaient la route, on comprend que ces expéditions requéraient d'eux chaque fois presque un miracle de logistique et un exploit humain.

Ce type de service que seuls les Canadiens étaient à même de rendre fut essentiel non seulement à la vie militaire, mais à l'expansion de la Nouvelle-France. Sans ces voyageurs que nulle rivière à remonter, nulle étendue à traverser ne rebutaient, aucun des voyages de découverte qui allaient inscrire l'emprise de la France sur une vaste portion du territoire nord-américain n'aurait pu être effectué. Parmi ces grandes explorations figurent celles qu'accomplirent pendant 15 ans Pierre Gaultier de La Vérendrye, obscur officier canadien sans ressources malgré ses brillants états de service, et ses fils, qui, les premiers, atteignirent les montagnes Rocheuses.

Les armes des miliciens

On ne donnait pas de fusils aux miliciens, car, en principe, chacun possédait le sien. Cependant, les gouverneurs ne cessèrent de se plaindre que les habitants en manquaient. Dès 1684, on est obligé de leur en prêter. Quelque 60 ans plus tard, en 1747, on en est encore au même point : environ le tiers des miliciens n'ont pas de fusils, signalent dans un rapport le gouverneur général et l'intendant. Curieux, tout de même, quand on songe que les Canadiens ont la réputation d'être d'excellents tireurs... L'homme de science scandinave Pehr Kalm, qui visite le Canada en 1749, ne consigne-t-il pas dans ses notes « que tous les gens nés au Canada sont les meilleurs tireurs qui peuvent exister et ratent rarement leur coup » ? Il n'y a « aucun d'entre eux qui ne soit capable de tirer remarquablement, ni qui ne possède un fusil », remarque-t-il.

Cette apparente contradiction peut s'expliquer de deux façons. D'une part, les miliciens des villes sont certainement moins susceptibles que ceux des campagnes d'être ainsi armés. À Québec, par exemple, au XVIIIe siècle, le gibier est devenu rare aux alentours de la ville et un miliciable sur quatre ou cinq n'a pas d'arme à feu tout simplement parce qu'il n'en a pas besoin. D'autre part, il se joue certainement un petit jeu de cachette entre les Canadiens et les autorités. Un fusil coûte cher. Afin d'en obtenir un neuf sans avoir à débourser quoi que ce soit, on peut cacher le vieux ou alors se présenter pour le service avec un fusil « si mauvais » que les autorités sont bien obligées d'en remettre un nouveau au porteur, en bon état. Celles-ci font preuve, d'ailleurs, d'une certaine connivence à ce sujet. Elles savent que beaucoup n'en ont pas parce qu'ils l'ont échangé contre des fourrures, coutume contre laquelle elles s'élèvent. Cependant, mises à part les traditionnelles récriminations des fonctionnaires comptables, les gouverneurs généraux ne sont pas malheureux d'armer à neuf cette excellente milice.

L'arme à feu que préfèrent utiliser les miliciens canadiens est un fusil de chasse sans baïonnette, solide et léger, provenant de la manufacture de Tulle, au centre de la France, au calibre de 28 balles à la livre, soit 14 mm. Calibre un peu faible pour aller à la guerre, mais cet inconvénient est compensé par le tir précis des Canadiens, qui connaissent bien cette arme. Le milicien porte en outre une hachette et souvent plusieurs couteaux : l'un fixé à la taille, l'autre à la jarretière de sa mitasse, et le troisième suspendu au cou par une lanière.

Les miliciens au combat

Les miliciens canadiens aiment les embuscades. Alors que leurs semblables, en Nouvelle-Angleterre, s'exercent aux manœuvres compliquées des batailles rangées à l'européenne, eux n'en tiennent aucun compte. Un milicien américain, prisonnier à Québec, avoue n'avoir jamais vu de milices « si ignorantes des usages militaires ». On s'y demande, s'indigne-t-il, s'il faut mettre le fusil sur l'épaule droite ou gauche... Manifestement, les Canadiens n'ont jamais reçu d'entraînement de ce genre. Le fait est qu'ils trouvent les batailles à l'européenne inutilement dangereuses. Ils ne se battent bien « que dans le retranchement », dira d'eux le gouverneur général Vaudreuil. À l'attaque, ils surgissent de nulle part, tirent une salve sur leurs opposants et se ruent sur eux, hachette à la main, en poussant des cris de guerre à l'amérindienne, hurlements qui servent de signal pour la charge et « à effrayer l'ennemi qu'on surprend », et sur qui on fonce sans lui laisser le temps de se ressaisir.

Certes, les miliciens canadiens subissent des revers à l'occasion, mais si peu que, confiants dans leur bravoure, ils se croient quasiment invincibles. Par ailleurs, la guerre de raids telle qu'ils la pratiquent est tellement dure que peu d'hommes parviennent à la mener. Il arrive qu'ils soient à ce point épuisés et affamés, au retour d'un parti de guerre, que certains se laisseraient mourir au pied d'un arbre si les autres ne les forçaient à suivre. « Quand ils arrivent, ils sont méconnaissables et ils ont besoin de beaucoup de temps pour pouvoir se remettre ».

Les compagnies spécialisées de la milice

En plus des nombreuses compagnies de milice qui fonctionnaient dans le cadre paroissial, il a existé dans les villes et dans les campagnes diverses unités spéciales. Ainsi, durant l'automne 1687, un corps de 120 volontaires fut formé. Cette compagnie de cadets canadiens, que commandait monsieur de Vaudreuil, secondé par quatre « bons lieutenants enfants du pays », servit « à la tête de l'île de Montréal », pour assurer la sécurité de la ville en cas de mouvements de la part de l'ennemi. Les membres de cette milice recevaient une modeste solde, ce que le ministre de la Marine n'approuva pas. Par conséquent, la compagnie fut dissoute l'année suivante.

À mesure que la colonie se développa, les milices des villes se targuèrent d'être des « milices bourgeoises », ce qui n'avait rien à voir avec les clubs sociaux qu'on trouvait souvent en France sous cette appellation. Ici, rien n'était changé à leurs obligations, sinon que certains aspects du service urbain pouvaient exiger des miliciens plus spécialisés. À partir de 1723, on vit apparaître aussi dans la ville de Québec un petit corps d'artillerie de milice, le premier du genre à exister au Canada. Il s'agissait de deux « brigades », comprenant une vingtaine de jeunes gens, bourgeois et habitants, qui étaient entraînés à l'école d'artillerie des troupes régulières. Enfin, en 1752, le gouverneur général Duquesne forma et soumit à l'entraînement une compagnie d'artillerie de milice dans chacune des villes de Montréal et de Québec.

Également mises sur pied en 1752, les compagnies dites « de réserve » étaient un autre type de milice spécialisée qu'on trouvait dans ces deux villes. Elles regroupaient des « commerçants et bons bourgeois » et étaient commandées par des « gentilshommes qui ne servent point ». On assignait à ce genre de corps un service sédentaire : garde des principaux édifices municipaux ou du quartier général, guet, escorte aux cérémonies. Ces milices de « bons bourgeois », partout où elles existent, se dotent généralement d'un uniforme rutilant. Nos élites canadiennes ne firent pas exception à la règle, vêtues qu'elles étaient d'écarlate, avec veste et parements blancs à l'habit.

Le choc de l'attaque sur Lachine

Un événement dramatique mit bientôt les Canadiens à même d'appliquer plus près de chez eux les résultats de leur réflexion sur la tactique militaire qui venait de faire ses preuves au loin avec les exploits de d'Iberville à la baie d'Hudson. À partir de 1689, malgré la sanglante leçon que leur a infligée deux ans plus tôt Denonville, les Iroquois, encouragés par les Américains de la colonie de New York, harcèlent les établissements français. C'est dans ce contexte qu'a lieu l'attaque de Lachine, petit village en amont de Montréal, au mois d'août de cette même année. Le massacre de ses habitants se fait dans une « horreur inouïe et sans exemple », rapporte Frontenac. Passé dans l'histoire comme « le massacre de Lachine », cet événement devint le catalyseur d'une formidable réaction.

En 1689, la guerre vient de se déclarer en Europe entre plusieurs pays, dont la France et l'Angleterre. L'action des Iroquois peut être interprétée comme étant celle d'une société qui, en définitive, est devenue l'instrument des colonies anglaises avoisinantes, au sud. De retour pour un second mandat, Frontenac réunit son état-major. Sur le plan stratégique, c'est le moment de contre-attaquer. Il faut frapper les véritables ennemis chez eux, tranche-t-il, et le plus vite possible, de façon à les placer sur la défensive.

1690: année charnière

Troupes du Massachusetts, vers 1690

Cette reconstitution montre des défenseurs de la colonie anglaise du Massachusetts, vers 1690. À gauche se trouve un milicien; au centre gauche, un porte-étendard tient le drapeau du régiment de Boston; au milieu se tient un officier armé d'une épée et d'un esponton; à droite, un cavalier porte une cuirasse et un casque.

L'état-major français endosse les vues de Hertel et d'autres Canadiens sur la tactique à adopter : attaquer les colonies anglaises par terre en passant à travers les bois, en hiver, et « à la canadienne ». Frontenac ordonne que l'attaque soit menée simultanément à partir des trois villes de Montréal, Trois-Rivières et Québec, et dans les plus brefs délais. Trois corps expéditionnaires mixtes, composés d'officiers canadiens, de quelques soldats, de miliciens volontaires et d'alliés amérindiens, s'apprêtent donc en vue d'un départ imminent.

Le groupe de Montréal, commandé par Jacques Le Moyne de Sainte-Hélène et Nicolas d'Ailleboust, arrive près du village de Schenectady, au nord d'Albany, en janvier 1690. On attend la nuit pour s'approcher des fortifications. L'une des portes est entrouverte, bloquée par la neige. Il n'y a pas de garde. On entre sans bruit et bientôt chaque maison du village est cernée. À un signal - un cri de guerre - les assaillants défonce les portes. La surprise est totale et quelques habitants seulement parviennent à s'échapper. Schenectady est rasé, mais les survivants sont épargnés. Ils ne subiront pas le supplice aux mains des Amérindiens.

Deux mois plus tard, dans la nuit du 27 mars, l'expédition qui a quitté Trois-Rivières, commandée par Hertel de La Fresnière lui-même, attaque le fort et le village de Salmon Falls, près de Portsmouth, au Massachusetts. Deux heures plus tard, il n'en reste rien... Une trentaine de colons ont été tués, une cinquantaine d'autres faits prisonniers. Les miliciens du Massachusetts, accourus, se lancent à la poursuite des attaquants. Ils ne peuvent que les suivre à la trace, de loin. Hertel profite de son avance pour leur tendre un piège. Un pont étroit enjambe la rivière Wooster. Invisibles dans les buissons, le commandant et ses hommes attendent qu'ils s'y engagent. Au signal, ils tirent. Une vingtaine de miliciens tombent, les autres s'enfuient, terrifiés par les cris de guerre. L'expédition va ensuite rejoindre celle du commandant Portneuf, qui a quitté Québec et se dirige vers Casco, dans l'État actuel du Maine. Cette troisième place est prise et rasée en mai.

Détail qui a son importance, le baron de Saint-Castin, venu d'Acadie avec un groupe d'Abénaquis alliés, se joignit à l'expédition contre Casco. Déjà féru de tactiques amérindiennes, il profita certainement de l'occasion pour échanger avec Hertel de La Fresnière des vues et des concepts sur l'évolution de la tactique, idées qu'il rapporta en Acadie et mit bientôt à exécution lors de nombreux raids contre les Américains.

Les colonies américaines attaquent la Nouvelle-France

La violence des raids canadiens de l'hiver et du printemps 1690 détermine les colonies de la Nouvelle-Angleterre à en finir une fois pour toutes avec la Nouvelle-France. En mai, on décide de l'envahir et par terre et par mer. Une armée de 1 000 miliciens des provinces de New York et du Connecticut, auxquels se joignent de nombreux guerriers iroquois, s'assemble au lac Champlain durant l'été. La maladie, les querelles et les désertions déciment leurs rangs, tant et si bien que ce qui reste de l'armée se retire. Seul un petit contingent de miliciens et d'Iroquois, sous le commandement de Peter Schuyler, parvient jusqu'à Laprairie, au sud de Montréal. Il est repoussé par les troupes et les milices canadiennes.

Entre temps, le Massachusetts, alors chef de file des colonies britanniques, organise son offensive. Cette province populeuse et prospère possède une nombreuse milice, dont l'organisation est calquée sur celle de la milice anglaise. Sir William Phips est désigné pour mener une expédition navale contre Port-Royal, en Acadie. On lève un régiment d'infanterie de sept compagnies, comprenant 446 officiers et soldats, sous le commandement du major Edmund Willy, et cette troupe monte à bord des huit navires de Phips. La prise de Port-Royal s'effectuera sans difficulté. Partis de Boston à la mi-avril, tous y seront revenus dès la fin mai.

Fortes de ce succès, les colonies de la Nouvelle-Angleterre décident d'attaquer Québec. Avec une belle assurance, on lève une flotte et une armée à crédit, car on compte se repayer avec le butin que l'on prendra à l'ennemi. Sir William Phips commande cette fois une flotte de 34 navires, ayant à bord sept bataillons de miliciens du Massachusetts, forts de 300 à 400 hommes chacun. Au total, 2 300 hommes. S'ajoutent à cela un détachement d'artillerie, avec six canons de campagne, ainsi qu'un corps d'une soixantaine d'Amérindiens devant servir d'éclaireurs.

Phips devant Québec

Sir William Phips devant Québec en octobre 1690

Sir William Phips (1650-1694) est représenté sur le pont d'un des navires loués par les colonies de Nouvelle-Angleterre pour transporter à Québec des miliciens du Massachusetts. C'est peut-être en arrivant à Québec, en octobre 1690, que Phips et ses officiers se rendent compte à quel point cette ville est une formidable forteresse naturelle.

La flotte arrive le 16 octobre 1690 devant Québec où l'attendent Frontenac et ses troupes. Assez présomptueux, Phips donne une heure au comte pour se décider à rendre les armes, sinon il attaquera. Le tempérament bouillant de Frontenac donne l'une des phrases les plus célèbres de l'histoire canadienne : « Je n'ai point de réponse à faire à votre général que par la bouche de mes canons ». Ces mots résument parfaitement l'esprit qui règne chez les officiers et les troupes, tant de la marine que de la milice.

Les bataillons du Massachusetts débarquent à l'est de la ville, marchent en ligne, tambours battants, drapeaux flottant au vent - cela donne un assez bel effet, de l'avis des observateurs des deux camps - et se font rosser par les défenseurs embusqués. Les Américains laissent cinq des six pièces d'artillerie sur le terrain dans leur hâte de rembarquer ! On se bombarde de part et d'autre, mais le navire amiral est endommagé et perd son pavillon, qui tombe aux mains des Français. Le 24, la flotte lève l'ancre et retourne à Boston.

Les batteries de Québec ouvrent le feu sur les navires de Phipps en octobre 1690

À Québec, en octobre 1690, des canons ouvrent le feu sur les navires des envahisseurs. La ville haute est bien protégée par un mur entrecoupé de batteries, et grâce à de véritables ouvrages défensifs avoisinant le château Saint-Louis, près du cap Diamant. Dans la ville basse, on trouve deux batteries riveraines équipées de canons lourds de marine de 18 et 24 livres. Du côté de la terre, une ligne de remblais ponctués de 11 redoutes couvre le côté ouest de la ville. Cette gravure du XIXe siècle est inexacte à certains égards, notamment dans le cas du château Saint-Louis, qui n'avait qu'un seul étage en 1690, mais elle donne une bonne idée du cours des événements.

Ainsi se termine cette première tentative d'invasion américaine au Canada. Mais à Boston, ce n'est pas fini... Le butin escompté n'étant pas au rendez-vous, la dette du Massachusetts s'élève à quelque 50 000 livres - une somme énorme pour l'époque ! Les coffres sont vides. Pour « apaiser la clameur des soldats et marins » qui réclament leur solde, les autorités, craignant un soulèvement armé, font imprimer des billets de crédit à l'intention des militaires, tout en haussant fortement les impôts. Malheureusement pour les vétérans de cette aventure, les billets se dévaluent rapidement et ne valent bientôt plus que la moitié de leur valeur nominale. Ces douches froides, à la fois militaires et financières, calment les humeurs belliqueuses. Rien d'aussi ambitieux ne sera désormais tenté contre le Canada sans l'appui des forces régulières et navales de la mère patrie.

L'épuisement des Iroquois. Un raid désastreux contre Montréal

Le gouverneur général Frontenac brandissant une hache de guerre

Le gouverneur général Frontenac est représenté lors d'une visite rendue à des Indiens alliés en 1691. Cette hache de guerre a une valeur symbolique chez les nations amérindiennes des forêts et le gouverneur général de Nouvelle-France y fait toujours référence lorsqu'il appelle ses alliés à la guerre.

Au cours de l'année 1691, le major Schuyler, à la tête d'une troupe de 300 hommes, comprenant des miliciens de New York et des Iroquois, se dirige vers Montréal. Le 11 août, il attaque sans succès le fort de Laprairie, mais inflige néanmoins des pertes importantes aux Français. Tandis que Schuyler, confiant de n'avoir plus rien à craindre, se retire, ceux-ci mobilisent quelque 700 soldats et miliciens et une partie de cette troupe rejoint les Anglais. Un combat acharné s'engage, au terme duquel les New-Yorkais et leurs alliés battent en retraite, laissant 83 morts, dont 17 Amérindiens, sur le terrain, contre cinq ou six blessés, seulement, pour les Français.

L'épuisement des Iroquois. Un problème stratégique

Guerriers amérindiens, première moitié du XVIIIe siècle

On peut voir, sur ces guerriers, quelques-uns des changements intervenus dans l'apparence des Amérindiens au cours de la première moitié du XVIIIe siècle. Même s'ils adoptent massivement les armes et les vêtements européens, ils conservent une apparence résolument autochtone en intégrant tous ces nouveaux éléments à leurs tatouages et à leurs peintures corporelles. Le personnage central est un chef.

Par la suite, les Iroquois mèneront encore, pour leur compte, quelques petites offensives, dont celle qui donna l'occasion à Madeleine de Verchères d'exercer sa célèbre action défensive, en 1692. En conséquence, les Français contre-attaquèrent les Iroquois chez eux. En janvier 1693, une expédition rasa plusieurs villages agniers, au nord d'Albany, destruction qui survint à un moment critique pour leur nation. Les Iroquois commençaient en effet à penser que leurs alliés ne les appuyaient guère dans les durs moments. Ils voulaient bien monter des raids pour eux, mais ceux-ci à leur tour devaient de nouveau attaquer les Français par mer, car, disaient-ils, « c'est impossible de conquérir le Canada seulement par la terre ». Paroles qui démontrent une parfaite compréhension des problèmes stratégiques et tactiques que posait l'invasion du Canada. Ils constataient aussi que les Amérindiens alliés des Français avaient de la poudre et des armes en quantité, alors qu'eux avaient peu de fusils et manquaient de poudre.

Madeleine

En digne représentante des femmes de la Nouvelle-France du XVIIe siècle, qui n'étaient ni fragiles ni soumises, Marie-Madeleine Jarret de Verchères (1678-1747) organise en 1692 une défense exemplaire du fort Verchères contre une attaque iroquoise, comme sa mère l'a fait deux ans plus tôt. Son récit de 1699, empreint de sobriété mais souvent romancé à la fin du XIXe siècle, fait d'elle une héroïne de notre histoire racontée au quotidien. Tout comme la plupart des femmes de la colonie, elle sait manier les armes dès l'âge de 14 ans. Son contemporain, Bacqueville de la Potherie, affirme qu'« aucun Canadien ni officier ne peut tirer plus juste qu'elle ».

C'est en 1696 que sera menée la plus grande attaque française contre les Iroquois. Sous la conduite du gouverneur Frontenac, qui, âgé de 74 ans, est porté à travers bois dans un canot à dos d'homme, une troupe comprenant plus de 2 000 combattants se rend alors jusqu'au coeur du pays des Onontagués, porter l'incendie dans leurs villages et détruire leurs récoltes. Le succès de cette intervention, s'ajoutant aux récentes victoires françaises, engendre certaines constatations, plutôt moroses, chez les Iroquois : que les Français, d'une part, ont complètement maîtrisé l'art de mener des expéditions vers des objectifs très éloignés de leurs bases, et que les colonies anglaises, d'autre part, n'ont pas levé le petit doigt pour venir à leur aide, bien qu'étant leurs alliées. Pour ajouter à cela, le traité de Ryswick, en 1697, met fin à la guerre entre la France et l'Angleterre. Découragés et épuisés, les Iroquois négocient une paix définitive, qu'ils signent finalement en 1701, dans le cadre d'une paix générale que de nombreuses nations des Grands Lacs concluent avec les Français.

Le traité de Ryswick ne dure que quelques années. Plusieurs pays s'opposent, en effet, à ce que le petit-fils de Louis XIV accède au trône d'Espagne. Philippe d'Anjou devient quand même Felipe V, de sorte que la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Hollande et de nombreux États allemands déclarent la guerre à la France et à l'Espagne. Le conflit s'étend, naturellement, aux colonies.

L'invasion manquée de 1711

Au Canada, on continue d'opter pour la guerre de raids. Les plus importants ont lieu contre Deerfield, en 1704, et contre Haverhill, en 1708, dans le Massachusetts. Ne parvenant pas à se défendre efficacement contre ce genre d'attaques, les colonies américaines, exaspérées, demandent et obtiennent l'aide de la mère patrie. On décide alors d'envahir le Canada par terre et par mer. D'Angleterre, où se prépare l'expédition navale, l'amiral Hovenden Walker se rend d'abord à Boston, puis, au matin du 30 juillet 1711, lève l'ancre et fait voile vers Québec. La flotte qu'il a rassemblée compte neuf vaisseaux de guerre, deux galiottes à bombes et 60 navires servant au transport des troupes, sur lesquels se trouvent 4 500 marins et 7 500 soldats. En tout, on dispose de huit régiments d'infanterie britanniques et de deux régiments de miliciens de la Nouvelle-Angleterre. Comment le Canada pourra-t-il résister à une telle invasion ? se demande-t-on, avec satisfaction à Boston et avec inquiétude à Québec.

À la guerre, le hasard a parfois une grande part. Dans la nuit du 22 au 23 août, alors que le temps est très mauvais et la visibilité presque nulle, la flotte passe au nord de l'île d'Anticosti. Soudain, l'amiral est alerté par de jeunes officiers, dans un état d'énervement complet : droit devant eux, des récifs ! Trop tard... Les coques de huit navires de transport, chargés de soldats, se brisent sur les récifs de l'Île-aux-Œufs. Vers deux heures du matin, le vent tourne, ce qui permet de sauver le reste de la flotte. C'est à l'aube seulement qu'on réalisera l'ampleur du désastre. Il manque à l'appel 29 officiers et 705 soldats appartenant à quatre des huit régiments des troupes régulières, ainsi que 35 femmes de soldats. Ébranlé tout autant que ses hommes, Walker décide de rebrousser chemin.

Pendant ce temps, le général britannique Nicholson s'est rendu à Albany prendre le commandement d'une armée américaine de 2 300 hommes qui doit envahir le Canada par le sud. Bien que la maladie se soit déclarée parmi ses troupes, il s'apprête à remonter le lac Champlain quand la nouvelle du désastre de la flotte de Walker lui parvient, le 19 septembre. De rage, Nicholson aurait jeté sa perruque à terre et sauté dessus ! Calmé par ses officiers, il finit par ordonner le retour à Albany où son armée est licenciée en octobre.

Au Canada, on jubile. Après les prières publiques de remerciement, les fêtes battent leur plein. L'atmosphère est à la liesse ! C'est à la suite de l'invasion ratée de 1711 que l'on a donné à l'église sise à la Place royale, dans la basse-ville de Québec, le nom de Notre-Dame-des-Victoires.

Une puissance militaire

La garnison est désormais bien établie en Nouvelle-France où les militaires ont pris racine et contrôlent le gouvernement. Les miliciens canadiens jouissent d'une bonne organisation et sont redoutables au combat. Les ennemis de la colonie, qu'ils soient britanniques, américains ou amérindiens, ne peuvent s'opposer à leur tactique de combat révolutionnaire. Les militaires de la Nouvelle-France peuvent maintenant aspirer à consolider leurs positions du golfe Saint-Laurent au golfe du Mexique, des Grands Lacs à la mer de l'Ouest, par la mise en place d'un réseau de forts, et balayer toute opposition à leurs visées grandioses.

Le premier corps expéditionnaire

Nous sommes habitués, au XXe siècle, à voir nos soldats partir vers des terres lointaines. Mais quel fut le premier corps canadien à servir hors de l'Amérique du Nord Il est possible que cet honneur revienne à une compagnie de volontaires canadiens qui participa à la prise de l'île de Nevis, dans les Antilles britanniques, en 1706. D'Iberville mentionne ce groupe de « Canadiens ayant fait corps » qui débarque sur l'île avant lui « pour me faciliter le débarquement », dit-il. Tout comme les troupes de la Marine et les volontaires antillais, les Canadiens donnent « des marques essentielles » de bravoure, de discipline et de fermeté durant les combats. Après la reddition de l'île, d'Iberville fait monter à cheval la compagnie de Canadiens et une compagnie de grenadiers, pour l'escorter lors de sa reconnaissance de l'île.

Cette « compagnie des volontaires canadiens » compte 40 hommes sous le commandement de « M. de Mousseau » et semble agir tantôt comme troupe de choc, tantôt comme un genre de garde personnelle auprès de d'Iberville. Tout comme un corps expéditionnaire, elle existe seulement pour le temps de la campagne, et est probablement dissoute à la suite de la mort de d'Iberville à La Havane.

A découvrir aussi

- Les premiers soldats de la Nouvelle-France1000-1754

- Les soldats du XVIe siècle1000-1754

- Les défis de la nature1000-1754

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 6 autres membres