Les premiers soldats de la Nouvelle-France1000-1754

Les premiers soldats de la Nouvelle-France. Une période de changements

Une nouvelle prise la fourrure

Quand débute le XVIIe siècle, les nations du nord-ouest de l'Europe se sont rendues à l'évidence découvrir, comme l'Espagne, des pays dans lesquels se trouvent des montagnes d'or et des rivières de diamants relève désormais de l'utopie. Mais l'exploitation de ressources naturelles plus conventionnelles peut néanmoins rapporter des profits appréciables. Au premier rang viennent les fourrures. Conscients de ce nouvel intérêt pour les pelleteries, les Iroquois tenteront résolument d'exercer le contrôle sur ce commerce, et, pour l'obtenir, viendront en guerre avec les tribus alliées des Français. Parallèlement, interviennent divers conflits entre les nations européennes qui se disputent le nord de l'Amérique. C'est dans ce climat fort difficile que commence l'établissement de petites colonies en Nouvelle-France.

Nouvelles armes en mer et sur terre

La recherche d'un équipement et d'un armement toujours plus efficaces entraînera, durant cette période mouvementée, de nombreuses améliorations sur le plan technique. Ainsi, toutes les nations maritimes de l'Europe établissent alors une distinction de plus en plus nette entre navires de guerre et navires marchands. Une invention, due aux Anglais, accélère le processus : celle de l'affût de canon naval, genre de chariot à roulettes qui permet de recharger les canons facilement et augmente considérablement le nombre de coups qu'ils peuvent tirer pendant une bataille. Les galions « armés en guerre » du siècle précédent disparaissent donc pour laisser la place à des vaisseaux spécialement conçus pour le combat, capables de mieux résister aux boulets, équipés d'un grand nombre de canons, et pouvant naviguer plus rapidement. L'appellation « vaisseaux de ligne » est donnée aux navires portant plus de 50 canons. Ils sont secondés par les frégates, plus petites et plus rapides, mais qui ont moins d'artillerie à bord.

Cette révolution de l'art naval se fait sentir également dans la marine marchande. La capacité de fret des navires de commerce se trouve augmentée. Ils peuvent aussi effectuer plus facilement des voyages à très long cours. Se rendre en Chine est encore une aventure, mais ce n'est plus un exploit. Les Hollandais, grâce à leur politique économique des plus énergiques, supportée par une grande flotte marchande, dominent le commerce avec l'Orient à la place des Portugais.

Sur terre, l'art de la guerre est aussi en pleine évolution. La période d'un siècle qui s'ouvre avec le début des guerres de religion, vers 1550, pour se terminer avec la fin de la Guerre de Trente Ans, en 1648, est témoin de très rapides progrès techniques et tactiques. À l'époque de Cartier, les armes blanches, principalement les épées et les piques, dominent sur les champs de bataille. Un siècle plus tard, ce sont les armes à feu portatives, tels l'arquebuse et le mousquet, qui l'emportent. L'artillerie enregistre également des gains appréciables. On rationalise les calibres, les canons s'allègent et le déplacement des pièces lourdes requiert moins d'hommes et de chevaux. Le mortier, très utile durant les guerres de siège pour lancer des bombes explosives pardessus murs et fortifications, se taille une place dans le parc d'artillerie, bien que son emploi soit particulièrement dangereux.

De l'arquebuse au mousquet

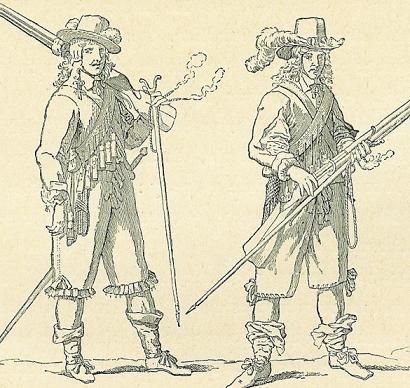

Soldats français du début du XVIIe siècle

Ces soldats français sont habillés dans un style qui est répandu dans presque toute l'Europe occidentale au début du XVIIe siècle. Noter le porte-couteau de l'homme à gauche, et la pique dont est armé l'homme en arrière-plan. Gravure du milieu du XIXe siècle, d'après un dessin d'Alfred de Marbot.

C'est durant le dernier tiers du XVIe siècle que le mousquet commencera à se substituer à l'arquebuse. Son implantation sera cependant lente à se faire. L'arquebuse était une arme relativement légère, mais d'une efficacité meurtrière limitée en raison de son faible calibre. Le mousquet conférait à l'arme à feu toute la force de pénétration possible, mais son gros calibre en faisait une arme trop lourde. Vers 1590, un mousquet pèse quelque 7,5 kg et tire une balle d'environ 21,7 mm de diamètre. Pour mettre en joue, il faut soutenir le canon, où se loge surtout le poids, au moyen d'une sorte de fourche d'appui, la fourquine. Ce qui, évidemment, représente un inconvénient majeur.

Les Hollandais allégeront un peu ce canon miniature. Vers 1600, ils utilisent un mousquet à fourquine pesant de 6 à 6,5 kg, tirant une balle d'environ 18,5 mm. Cette arme va continuer à s'améliorer, profitant des progrès réalisés dans les techniques de fabrication des canons. L'armée du roi Gustave-Adolfe le' de Suède, considérée comme la plus novatrice du premier tiers du XVIIe siècle, sera la première à adopter ces nouvelles armes. En effet, en 1632, un chroniqueur rapporte avoir vu une compagnie de soldats suédois « ayant parmi eux des mousquetaires armés avec le nouveau et très léger mousquet sans fourquine ». Pour obtenir ce résultat, c'est surtout à la crosse de bois et au canon qu'on a apporté des modifications. La réduction de poids n'est obtenue, toutefois, qu'au prix d'une diminution du calibre de la balle, qui n'est plus que de 16 mm. Enfin, vers 1650, les améliorations apportées au mousquet permettent d'obtenir une arme ne pesant plus que 4,5 à 5 kg environ, et n'ayant plus besoin de fourquine.

Mousquet à mèche, vers 1665

Ce mousquet est le type d'arme porté par les hommes du régiment de Carignan-Salières durant leur service au Canada. Le tireur, lorsqu'il appuie sur la détente (le levier qui se trouve sous l'arme) fait tomber le serpentin (le bras de métal courbe à droite). Un segment de corde qui brûle lentement, appelé « mèche lente » (non montré), est attaché au sommet du serpentin. Lorsque le serpentin tombe, la mèche allumée descend dans le bassinet (au centre), petite cuvette dans laquelle est déposée une petite quantité de poudre. Quand cette poudre explose au contact de la mèche, le feu se rend jusqu'au canon et fait explosé une deuxième charge de poudre. Cette dernière explosion propulse la balle hors du canon (dont une partie est visible à droite). Ce système peut faire défaut de diverses façons, mais quand tout fonctionne, il est très bruyant et spectaculaire.

Le mousquetaire évolue sur le champ de bataille en formation de peloton, de compagnie ou de bataillon. Protégé par les piquiers contre les charges de cavalerie, il tire des « salves » à la cadence d'à peu près deux coups à la minute. Cela semble bien peu comparé à l'archer qui peut décocher de nombreuses flèches dans le même laps de temps. Mais exceller à l'arc est l'oeuvre d'une vie d'entraînement, alors que le mousquetaire peut acquérir les rudiments de son métier en une semaine d'exercices. Quant à la précision du tir, elle ne revêt pas une importance primordiale durant les batailles rangées des XVIIe et XVIIIe siècles.

Sauf chez les piquiers, dont le nombre va en diminuant, la transition de l'arquebuse au mousquet entraînera progressivement l'abandon des casques et cuirasses, qui, lourds à porter, offrent une protection de moins en moins efficace contre des projectiles de plus en plus meurtriers. L'agilité que requiert le maniement du mousquet provoquera également des transformations dans l'habillement.

Les soldats des compagnies commerciales

Les quelques soldats français qui débarquent au Canada, à partir de 1604, sont pour la plupart des vétérans des conflits qui ne cessent de déchirer l'Europe. Ils ont été recrutés et embauchés par les compagnies commerciales qui ont obtenu des monopoles en Nouvelle-France, c'est-à-dire le droit exclusif d'exploiter certaines ressources de ce territoire et d'en faire le commerce. En échange de ce privilège, ces compagnies ont contracté certains engagements envers le roi : coloniser le pays, faire évangéliser les autochtones, gouverner et défendre les intérêts de Sa Majesté. Ces activités exigent une certaine protection armée qu'elles s'engagent également à fournir. Comme ces compagnies doivent une obéissance et une loyauté absolues au souverain, les militaires qu'elles payent sont, en un sens tout au moins, des soldats au même titre que leurs confrères à la solde du trésor royal : les uns comme les autres doivent combattre les ennemis du royaume, peu importe qui ils sont et où ils se trouvent.

Si on dénombre peu de soldats durant les premières décennies du Régime français au Canada, la raison en est fort simple : ils coûtent cher. Souvent au bord de la banqueroute, les compagnies commerciales en engagent le moins possible. Une autre explication plausible, c'est que les membres de ces expéditions clairement identifiés comme soldats dans les documents sont rarissimes. Manifestement, les militaires ne font pas que leur métier, ils en ont aussi un second et l'un cache fréquemment l'autre. À l'inverse, il est souvent fait mention de gens, simplement désignés comme le « compagnon » de quelqu'un, de Champlain, par exemple, qui sont intervenus lors d'une bataille. Cette polyvalence des rôles était une nécessité dans la colonie naissante. Elle n'empêchait pas les activités militaires d'occuper une place importante parmi les autres occupations des soldats et des « compagnons ».

Au temps des compagnies, le rang et le pouvoir en Nouvelle-France s'exercent d'une façon tout à fait militaire. Le gouverneur de la colonie est aussi commandant suprême. En l'absence d'un conseil, qui pourrait s'opposer a lui, il jouit d'une autorité absolue. Ce mode de gouvernement autocratique garde essentiellement cette forme durant tout le Régime français.

L'Acadie

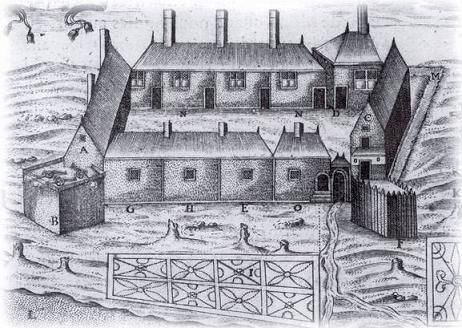

Abitasion ou habitation de Port-Royal, construite en 1605

Cette habitation fortifiée est construite par Samuel de Champlain et ses hommes en 1605 pour remplacer l'établissement précédent de Sainte-Croix. On cherche ainsi à profiter d'un climat un peu plus doux après avoir passé un hiver au cours duquel 35 des 80 colons meurent du scorbut. Le bâtiment est détruit en 1613 par des colons anglais venus de Virginie.

Le sieur de Monts, lieutenant général et vice-amiral de la colonie, obtint le monopole des ressources naturelles de la Nouvelle-France durant plusieurs années. Il fut à l'origine des premiers établissements français permanents, tant en Acadie, où il fit élever les forts de Sainte-Croix et de Port-Royal, que dans la vallée du Saint-Laurent, par l'érection du premier fort de Québec. Les colonies acadiennes développèrent des relations de bon voisinage avec les tribus amérindiennes qui occupaient déjà le territoire, les Micmacs et les Abénaquis, mais furent confrontées à des disputes entre les nations européennes qui voulaient s'approprier ce bout de pays. Quant à celles situées dans la vallée du Saint-Laurent, elles furent perpétuellement entraînées dans des conflits avec les autochtones.

Les établissements acadiens connurent une histoire des plus mouvementées, ponctuée d'abandons, de prises et de reprises. En 1604, le sieur de Monts, dont le monopole ne couvre alors que l'Acadie, envoie une première expédition qui met le cap sur Sainte-Croix et y édifie un fort. Une épidémie de scorbut ayant emporté 35 des 80 résidents, les survivants déménagent à Port-Royal où ils construisent une nouvelle Habitation. En 1613, les Anglais de la Virginie rasent tous les postes français d'Acadie. Port-Royal renaîtra de ses cendres en 1620 et une nouvelle Habitation apparaîtra à Miscou, plus au nord, à l'entrée de la baie des Chaleurs. Mais à compter de 1621, les colonies britanniques sont en plein essor, tant et si bien qu'en 1629 le drapeau britannique flotte à nouveau sur le fort de Port-Royal. Le traité de 1632 rendra l'Acadie à la France... pour un certain temps seulement, car les Britanniques revendiquent toujours ces terres.

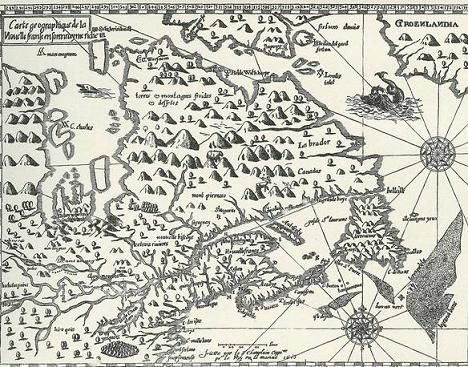

Carte de la Nouvelle-France par Samuel de Champlain, 1613

Cette carte, réalisée par Champlain en 1613, montre Terre-Neuve (terreneuve), l'Acadie (Acadye) et le Labrador, entre autres lieux. Remarquer l'inscription « Canadas » sur la côte nord du golfe du Saint-Laurent.

Plan de l'établissement français à l'île Sainte-Croix en 1604

En juin 1604, les hommes faisant partie de l'expédition française dirigée par le Sieur de Monts et Samuel de Champlain commencent à construire un poste de traite et un établissement sur une île qu'ils appellent Sainte-Croix, un emplacement choisi par souci de sécurité. Les choses tournent plutôt mal, car quelque 35 des 79 hommes qui s'y trouvent meurent du scorbut pendant l'hiver de 1604-1605. En outre, les relations avec les Indiens au sud sont tendues. Par conséquent, à la fin de l'été, les Français abandonnent Sainte-Croix pour aller construire un établissement fortifié à Port-Royal (aujourd'hui Annapolis-Royal, Nouvelle-Écosse).

Mme Françoise-Marie Jacquelin de la Tour (1602-1645)

Dans les années 1640, les établissements français d'Acadie sont l'objet d'un dur conflit féodal entre Charles Menou d'Aulnay et Charles de Saint-Étienne de La Tour, deux nobles revendiquant un pouvoir exclusif sur la colonie. En avril 1645, Menou d'Aulnay profite de l'absence de La Tour pour attaquer son fort sur la rivière Saint-Jean (aujourd'hui St. John, N.-B.) avec 200 hommes et de l'artillerie. Mme Françoise-Marie Jacquelin de La Tour se montre à la hauteur de la situation et commande pendant trois jours la petite garnison du fort, composée de 45 hommes. Le quatrième jour, le fort tombe à cause d'une trahison. Mme de La Tour est épargnée dans le massacre qui en résulte, mais mourra trois semaines plus tard de cause inconnue mais probablement naturelle. Cette femme courageuse et déterminée est l'une des premières héroïnes canadiennes et la première femme européenne à élever une famille dans ce qui est aujourd'hui le Nouveau-Brunswick. Adam Sherriff-Scott.

Peu de soldats pour faire la guerre aux iroquois. Aggravation des relations avec les Iroquois

Piquier français, vers 1635

Des armures et des armes de piquier sont envoyées à Québec durant les années 1620. Il semble que ces armures sont portées par certains soldats jusqu'à la fin des années 1630, même si les piques sont de toute évidence presque jamais utilisées. En Europe, les piquiers, qu'on voit de moins en moins sur les champs de bataille, disparaissent vers la fin du siècle. En Amérique, les piques et les hallebardes sont parfois utilisées, mais à des fins cérémoniales uniquement.

La paix de 1622, léguée par Champlain, s'effrite peu à peu au fil des années trente, alors que les Iroquois obtiennent des Hollandais, établis à Fort Orange (aujourd'hui Albany, dans l'État de New York), des armes à feu en échange de leurs peaux de castors. Les Français, pour leur part, refusent ce genre de troc, ou le font de façon très limitée avec des Hurons convertis au christianisme. Désireux de se venger des défaites qu'ils ont subies aux mains des Français, et désormais armés pour le faire, les Iroquois se montrent de plus en plus hostiles. Le conflit larvé éclate finalement en 1641, quand le gouverneur Montmagny, accompagné de toute sa suite, part en chaloupe à la rencontre de leurs chefs près de Trois-Rivières, afin de parlementer avec eux. Dans le plus pur style européen, il fait monter dans un canot un guidon - le porte-étendard de la compagnie - et un héraut - le messager protocolaire. « Le canot, et le guidon, et le héraut » sont reçus avec mépris par les Iroquois, qui huent les émissaires, tirent des flèches sur leurs embarcations, arborent le scalp d'un Algonquin allié aux Français. Outré de « toutes ces insolences », Montmagny répond par des décharges de pierriers et de mousquets. C'est le début d'un quart de siècle d'hostilités.

Officier français, vers 1635

Les militaires, comme cet officier français, sont habillés de vêtements civils. Leurs armes dénotent leur appartenance au « métier des armes ». D'anciennes homologations de testaments montrent que les soldats font de même et portent des vêtements civils en même temps que des armes et du matériel militaire. Au Canada, les officiers sont généralement armés d'épées et de pistolets.

Expension de la colonie

Le fort de Ville-Marie en 1645. Sa construction commence en 1642, et il est démoli en 1672. Les détails sont rares, mais on sait qu'il a été construit selon un plan en carré et qu'il était doté de bastions à chaque coin. Ce dessin du XIXe siècle est une supposition de son apparence.

La situation en est à ce point quand, en mai 1642, un groupe de colons, sous la direction d'un ancien officier, Paul Chomedey de Maisonneuve, se rend à l'île de Montréal pour y fonder un établissement. Il faut pour cela une bonne dose de témérité, car l'endroit, situé à proximité du territoire des Iroquois, est particulièrement exposé à leurs attaques. Les nouveaux arrivants construisent un fort et, l'année suivante, y installent l'artillerie. Si les habitants de Québec connaissent une relative sécurité, il n'en va pas de même pour ceux des établissements de TroisRivières et de Montréal, d'où l'on ne sort jamais « sans avoir son fusil, épée et son pistolet ». En fait, le danger est tel que chaque habitant doit se constituer son propre défenseur. Il n'est pas étonnant dès lors que l'on préfère demander au roi des colons qui soient « tous gens de cœur pour la guerre », sachant manier « la truelle d'une main et l'épée de l'autre ».

La défense de la colonie s'organise néanmoins. Au mois d'août 1642, le gouverneur Montmagny, ayant reçu de France un contingent d'une quarantaine de soldats, ordonne la construction d'un fort à l'embouchure de la rivière Richelieu, là où se trouve aujourd'hui la ville de Sorel, afin de bloquer la route traditionnelle des invasions iroquoises. De plus, la reine de France, Anne d'Autriche, qui s'intéresse aussi aux affaires canadiennes, quoique surtout du point de vue de la protection des missions, débourse 100 000 livres pour lever et équiper une compagnie de 60 soldats. Ce qui fut fait durant l'hiver de 1643-1644. « Laquelle compagnie fut distribuée dans les différents quartiers de ce pays », rapporte une chronique de l'époque.

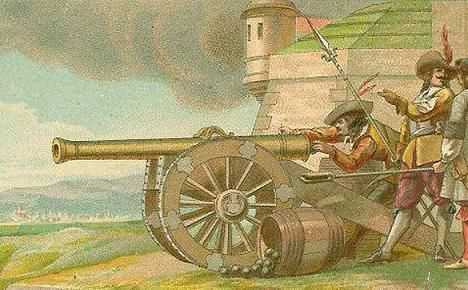

Artillerie française, années 1640

L'artillerie des premiers forts défendant les villes est généralement montée sur ce type d'affût. On voit ici un canonnier nettoyer la lumière à l'aide d'une pointe effilée. La pique fourchue sert à tenir une mèche lente qui allume la poudre contenue dans la lumière qui, à son tour, fait exploser la charge de poudre propulsant le boulet.

Ces soldats arrivèrent à Québec en juin 1644. Le 7 septembre, ayant parcouru 1 300 kilomètres à pied et en canot, 22 d'entre eux parvinrent « aux Hurons », c'est-à-dire à la mission de Sainte-Marie, sur les rives du lac Huron, où ils logèrent chez les jésuites et partagèrent leur table. En septembre 1645, ils revinrent à Ville-Marie, escortant un convoi de quelque 60 canots « chargés de quantité de castors ». Cette expédition fut remarquable à plusieurs points de vue. D'abord, c'était la première fois qu'une garnison française, ou même européenne, était envoyée défendre un poste aussi loin dans l'ouest. Ensuite, les soldats montèrent la garde non pas dans un fort solidement construit, pourvu de canons, mais dans une mission protégée d'une simple palissade à la mode amérindienne. Enfin, l'impact économique du convoi de pelleteries, rendu à bon port grâce à la vigilance de leur escorte, fut considérable.

Ces « soldats de la reine » étaient cependant en nombre insuffisant pour garantir la sécurité des Français et de leurs alliés. Passé 1645, leur détachement semble se fondre dans la garnison régulière, car il n'en est plus fait mention. À cette époque, la colonie compte peut-être une soixantaine de soldats, répartis entre Montréal, Trois-Rivières et Québec.

La pression de la part des Iroquois prend de l'ampleur

Soldats français des années 1640, armés de mousquets à platine à mèche

Au XVIIe siècle, une majorité croissante de soldats utilisent des armes à feu, comme ces troupes françaises des années 1640 armées de mousquets à platine à mèche.

Maintenant bien pourvus en mousquets et d'autant plus agressifs, les Iroquois s'en prennent, en 1642, au fort Richelieu qui vient d'être mis en travers de leur route. Leur habileté à se servir de leurs nouvelles armes surprendra les Français. De plus, malgré l'exposition du lieu, on manque tellement de soldats qu'il faut réduire la garnison de ce fort, stratégiquement vital, à une dizaine d'hommes. La guérilla est constante. Tout soldat qui s'aventure en dehors des fortifications, serait-ce pour chasser, court vers une mort quasi certaine. Finalement abandonné vers la fin de l'année 1646, le fort Richelieu est brûlé par les Iroquois en février 1647.

La destruction de la Huronie

Des guerriers mohawks attaquent le groupe du père Jogues, 1646

Le père Isaac Jogues, le frère Jean de la Lande et des Hurons convertis sont attaqués par des guerriers Mohawks sur la rivière Richelieu en octobre 1646. Capturés et emmenés à un village iroquois, ils sont tués le 18 octobre. À cause des Iroquois, les déplacements sur la plupart des cours d'eau sont très dangereux et la petite garnison française ne peut rien y faire.

Les nations indigènes sont alors ravagées depuis un certain temps déjà par des épidémies apocalyptiques qui n'épargnent aucune des tribus en contact avec les Blancs. Les Iroquois, comme les Hurons, sont durement touchés. Mis à part ce fléau, cependant, ils jouissent d'avantages indéniables sur les Hurons. Alors que, majoritairement, ils ont refusé les missionnaires, les Hurons, dont une partie s'est faite chrétienne sous l'influence des jésuites et l'autre est restée fidèle à ses croyances traditionnelles, sont divisés entre eux. Ensuite, ils sont tout près des Hollandais du fort Orange, avec qui ils font affaires, tandis que les Hurons doivent parcourir des centaines de kilomètres pour échanger leurs fourrures contre les objets de traite des Français. Enfin et surtout, d'un point de vue de stricte logistique militaire, depuis 1640 environ, ils obtiennent des armes à feu des Hollandais, et les Hurons n'en ont pas. Forts de tous ces avantages, les Iroquois sentent le moment venu de mettre à exécution un vaste projet : détruire les Hurons, alliés des Français.

Peut-être parce qu'on sent la menace dans l'air, en août 1648, un détachement formé de huit soldats de la garnison de Trois-Rivières et de quatre de celle de Montréal escorte un grand convoi de canots allant au pays des Hurons. Ces 12 soldats apportent avec eux une petite pièce d'artillerie, destinée à la défense de la mission de Sainte-Marie.

Au printemps de 1649, plus de 1 000 guerriers iroquois, armés jusqu'aux dents et équipés d'armes à feu, envahissent la Huronie. C'est l'assaut final après des années de harcèlement. Plusieurs villages hurons, dont les missions de Saint-Louis et de Saint-Ignace, succombent aux attaques. Les pertes du côté des assiégés sont énormes : seulement trois des 400 habitants de Teanaostaiaé échappent à la mort, alors que les Iroquois n'y perdent que 10 guerriers. D'autres Hurons quittent leurs villages, sans espoir de retour, et se dispersent. Finalement, la plus importante mission, celle de Sainte-Marie, est abandonnée, ce qui présage la fin de la Huronie. Ses habitants, Français comme Hurons, se réfugient dans l'île aux Chrétiens - en Amérindien, Gahoendoe - où, en mai 1649, les quelques soldats de la garnison, avec l'aide des hommes valides, transportent le canon arrivé l'année précédente. Tous se mettent à la construction d'un fortin bastionné, qui sera nommé Sainte-Marie II. Mais, durant l'hiver de 1649-1650, la famine frappe durement la petite colonie de rescapés, emportant des centaines de Hurons. Finalement, le 10 juin 1650, après avoir enterré dans l'île non seulement leurs morts, mais le canon, les quelque 300 survivants Hurons, et les rares Français qui demeurent, prennent le chemin de Québec, où ils arrivent le 28 juillet. C'est la fin de la Huronie, mais non pas des Hurons, car, le 15 octobre de la même année, note le supérieur des jésuites à Québec, « partirent les Hurons pour la guerre ».

Guérilla iroquoise au coeur de la colonie française

Guerriers iroquois rôdant près d'établissements français, années 1650

Jusqu'aux années 1660, et dans la région de Montréal en particulier, aucun habitant des établissements français ne peut vraiment se sentir à l'abri d'attaques suprises menées par des guerriers iroquois. De nombreux colons canadiens, y compris des femmes, apprennent à manier les armes à feu durant les années 1650.

La chute de la Huronie permet désormais aux Iroquois de concentrer leurs activités guerrières contre les établissements français de la vallée du Saint-Laurent. En effet, toutes les missions et tous les postes à l'ouest de Montréal ont été abandonnés, tandis qu'au sud-est le fort Richelieu est en cendres : les principales voies d'accès vers Montréal - le Richelieu et le Saint-Laurent en amont -, sont donc plus ou moins sous leur contrôle. L'intensité de leurs incursions augmente et une guérilla à peu près permanente s'installe. Contrairement aux colons de la Nouvelle-Angleterre ou de la Nouvelle-Hollande, c'est au cœur même de leurs établissements que les habitants de la Nouvelle-France doivent maintenant affronter la guerre.

Pour pallier la situation, il n'y a guère que les minuscules garnisons et le « camp volant », composé de soldats réguliers et de volontaires. En 1651, on décide de renforcer celui-ci en portant ses effectifs à 70 hommes. Puis on le supprime l'année suivante pour raison d'économie. Il renaît en 1653 pour prêter main-forte à la garnison de Trois-Rivières, aux prises avec de violentes attaques iroquoises, avant de disparaître définitivement. À partir de 1652, la garnison permanente aurait dû se composer de 15 soldats à Québec, 10 à Trois-Rivières et 10 à Montréal, avec « 14 soldats supplémentaires aux Trois-Rivières ». Mais, en fait, elle ne compte que 35 soldats. Néanmoins, une paix est conclue au cours de l'automne 1653, même si elle sera de courte durée.

Soldat de la Compagnie des cent associés au Canada, vers 1650

Cet employé des Cent associés porte un mousquet (ou fusil) à platine à silex, d'un type apparu dans la colonie à la fin des années 1640. Ce fusil est plus léger que l'ancienne arme à mèche et son système de mise à feu est plus fiable, ce qui en fait une arme idéale pour le Canada. L'acquisition d'armes à feu par les Iroquois modifie les tactiques militaires en Nouvelle-France. Les casques et les plastrons deviennent inutiles et les soldats français se mettent tout simplement à porter leurs vêtements habituels. Cet homme est habillé selon les modes civiles existant à l'époque en France. Ce soldat porte en bandoulière des charges individuelles de poudre contenues dans des fioles appelées à la blague « les douze apôtres ».

L'établissement de la mission française de Sainte-Marie de Gannentaha, en plein cœur de l'Iroquoisie, durant le mois de juillet 1656, peut surprendre à première vue. Mais cela répondait à un voeu exprimé trois ans plus tôt par les Iroquois de la nation des Onontagués. Un groupe de soldats commandés par Zacharie Dupuy accompagne les cinq missionnaires jésuites. Ceux-ci fondent la mission sur les bords du lac Gannentaha, aujourd'hui Onondaga, dans l'État de New York, au sud-est de la ville de Syracuse. Il semble que la troupe ait compté une vingtaine d'hommes, qui auraient été recrutés en France par Dupuy lui-même. L'établissement de la mission de Sainte-Marie n'a pas l'heur de plaire à tout le monde. Les Agniers, en particulier, n'approuvent pas cette ouverture envers les Français et font quelques raids en vue de rompre la paix. À l'automne de l'année 1657, les escarmouches redoublent un peu partout. La situation des Français de la mission devient intenable. Ils savent que, tôt ou tard, inévitablement, les Onontagués devront se rallier aux autres nations de la Confédération iroquoise. Rester équivaut pour eux à une condamnation à la torture et à la mort. C'est donc secrètement, à la faveur de la nuit, qu'ils évacuent le camp, le 20 mars 1658.

Reprise de la guerre iroquoise

Attaques surprises des Iroquois

Puisque les Iroquois lancent constamment des attaques-surprises contre les colons à Montréal entre 1660 et 1665, les sœurs hospitalières font elles aussi le guet et sonnent leur cloche pour donner l'alarme chaque fois qu'elles aperçoivent quelque chose de suspect.

Dès lors, la guerre reprend de plus belle et les Iroquois ont l'avantage du point de vue stratégique. À l'ouest, ils ont défait leurs ennemis, les Ériés, et n'ont plus rien à craindre. Les Hurons sont pratiquement anéantis et les autres alliés amérindiens des Français ne sont pas de taille à leur résister. Ils ont aussi l'avantage du nombre, car ils ne peuvent pas ignorer que la garnison française ne compte guère qu'une cinquantaine d'hommes. Bien fournis en armes par les Hollandais, ils connaissent une décennie de victoires.

L'inquiétude, pour ne pas dire la panique, transpire des pages des chroniqueurs français. Les Iroquois sont partout. Ils frappent, disparaissent aussitôt, téméraires, toujours insaisissables. Le sort de leurs victimes a de quoi faire frémir les âmes françaises, même bien trempées. Une mort rapide est une grâce, comparée à la lente agonie de ceux qui ont été scalpés ou, pis encore, qui seront suppliciés à petit feu, dans une orgie de tortures. Cette peur qui s'empare des Français est une victoire iroquoise de plus et cette façon de tenir l'ennemi sur les dents serait qualifiée aujourd'hui de « guerre psychologique ».

Les Français rétorquent du mieux qu'ils peuvent à ces raids. En 1658, le gouverneur Voyer d'Argenson, à la tête d'une troupe d'une centaine d'hommes, se lance à la poursuite des iroquois. Il a l'intention de les affronter dans une « bataille rangée » qu'il est confiant de remporter. De nombreux habitants sont venus grossir les rangs des rares soldats dont il dispose, et leur prêter main-forte. Mais l'ennemi semble se volatiliser dans la nature... Autre motif d'inquiétude, aucun renfort n'arrive de France, malgré les appels à l'aide. En désespoir de cause, le gouverneur se rabat sur des mesures défensives en encourageant les habitants, portés à se disperser, à se regrouper dans des villages fermés et fortifiés. C'est ainsi que s'érigent les villages de Saint-Pierre, à l'île d'Orléans, près de Québec, de Sainte-Marie, au Cap-de-la-Madeleine, non loin de Trois-Rivières. Même les moulins à vent sont fortifiés. Une mentalité d'état de siège gagne peu à peu du terrain chez les colons.

La bataille du Long-Sault. Une bataille légendaire

C'est dans cette atmosphère que s'inscrit l'aventure d'Adam Dollard, sieur des Ormeaux, et de ses 16 compagnons, qu'une vague d'historiographes canadiens a consacrés « sauveurs de la Nouvelle-France » et pratiquement canonisés, qu'une seconde a ravalé au rang de simples profiteurs en quête d'un chargement de fourrures ! Le débat s'est heureusement calmé. Vue dans une perspective militaire, l'expédition entreprise par le sieur des Ormeaux, jeune commandant de la garnison de Montréal, n'excluait pas, loin de là, la possibilité de profits à réaliser si lui et ses compagnons faisaient main basse sur les pelleteries. À cette époque, il était considéré comme normal et tout à fait légitime que les vainqueurs prélèvent un butin, et, depuis les militaires jusqu'au roi, personne ne s'en privait. On était encore loin de la solde régulièrement payée des armées d'aujourd'hui et c'était là un genre de boni, d'ailleurs réglementé par l'usage des parts proportionnelles aux rangs militaires.

L'expédition de Dollard sieur des Ormeaux fut surprise

La bataille du Long-Sault, en mai 1660

Cette gravure du début du XXe siècle montre le point culminant de la bataille livrée en 1660 par Adam Dollard des Ormeaux et ses hommes pour défendre Long-Sault contre les Iroquois. On voit ici un défenseur français tenir au-dessus de sa tête un tonnelet de poudre à canon. Cette bombe de fortune allait retomber à l'intérieur du fort et tuer presque toute la garnison.

Au printemps de 1660, Dollard et ses hommes quittent Montréal et empruntent la rivière des Outaouais, en direction nord-ouest. Il semble qu'ils veuillent protéger le convoi de fourrures des Outaouais, qui descend du nord-ouest. Arrivés à un fort abandonné, au Long-Sault, construit par les Algonquins l'automne précédent, ils sont rejoints par un parti de guerre formé de 40 Hurons et de quatre Algonquins. Survient alors, à l'improviste, un autre parti de guerre, non plus allié, cette fois, mais ennemi, et bien plus puissant, puisque constitué d'environ 200 guerriers iroquois. Ceux-ci sont fort surpris de trouver les Français sur leur route, et les Français ne le sont pas moins de les rencontrer. A cette saison, les Iroquois sont ordinairement dispersés sur l'Outaouais, pour chasser, et c'est sans doute à de telles petites bandes que Dollard voulait tendre un piège. Exceptionnellement, ils se trouvent rassemblés, en mai de cette année-là, pour aller rejoindre un autre corps, d'environ 400 guerriers, dans les îles situées à l'embouchure du Richelieu, aujourd'hui appelées îles de Sorel. Les Iroquois, des Onontagués, attaquent immédiatement, mais sont repoussés. Quelques-uns d'entre eux atteignent le Richelieu et le remontent en canot afin de demander du renfort aux Agniers et aux Onnéiouts. Ceux-ci arrivent avec des Hurons « iroquoisés », qui vont réussir à persuader une trentaine de leurs frères, dans le camp de Dollard, de les rejoindre. Les Iroquois, renforcés par les Hurons transfuges, s'approchent du fortin. Les défenseurs - ce qu'il en reste - tirent une salve et en abattent plusieurs. L'assaut général est donné, mais n'a pas plus de succès. Voyant cela, les Iroquois recourent aux méthodes qu'ils utilisent pour faire le siège de villages amérindiens : ils tentent de renverser la palissade. Pour les repousser, les Français leur lancent d'abord, en guise de grenades improvisées, deux canons de pistolets remplis de poudre, puis un baril de poudre. Et c'est la catastrophe. Le baril heurte un obstacle, retombe à l'intérieur du fortin et explose, fauchant une bonne partie de la petite garnison. Les Iroquois n'ont plus qu'à investir le fort. Il n'y reste, de vivants, que cinq Français et quatre Hurons.

Coutumes Amérindiennes au champ de bataille

la suite de cette bataille, les Iroquois décidèrent de rebrousser chemin et de rentrer chez eux. Leur retraite incita les chroniqueurs de l'époque à interpréter cette bataille du Long-Sault comme une victoire française due à l'héroïsme des défenseurs, qui infligèrent des pertes importantes à l'ennemi. Tout au contraire, ce fut, bien évidemment, une défaite française, puisque le fort fut pris et toute la garnison perdue. Quant aux pertes iroquoises, un rapport hollandais indique que les Iroquois mentionnèrent avoir eu 14 guerriers tués et 19 autres blessés en attaquant un « fort défendu par 17 Français et 100 sauvages ». On est loin de l'hécatombe !

Et ce n'est pas, non plus, la déroute quand, conformément aux coutumes amérindiennes, les guerriers, après avoir fait quelques prisonniers, décident simplement de retourner dans leurs villages. Un autre événement contribua un peu plus tard à alimenter la légende selon laquelle Dollard et ses hommes auraient sauvé la colonie au prix de leur vie. Durant l'automne, quelque 600 guerriers se mirent de nouveau en route vers la colonie française, mais rebroussèrent chemin à la suite d'un accident qu'ils attribuèrent au mauvais sort. Annuler une expédition de grande envergure pour de telles raisons est aussi naturel pour les Amérindiens qu'impensable dans la logique militaire européenne.

Des renforts isuffisants

La milice du Massachusetts commence à s'entraîner, 1637

Lorsque la colonie du Massachusetts forme des régiments de milice en 1637, les nouveaux miliciens imitent le plus fidèlement possible l'organisation et les tactiques européennes. Ces méthodes contrastent nettement avec celles des miliciens de Nouvelle-France. Reconstitution par Don Troiani.

En 1661, après l'accalmie de l'hiver, les raids reprennent de plus belle et font une centaine de victimes chez les Français. Les appels à l'aide trouvent quelque oreille à Paris et la Compagnie des Cent-Associés consent à envoyer au Canada une centaine de soldats. Ils arrivent en même temps que le nouveau gouverneur, Pierre Du Bois d'Avaugour, militaire d'expérience, ancien colonel de cavalerie et maréchal de camp ayant servi sous le maréchal Turenne. Le soulagement que ces quelques soldats apportent n'est guère ressenti dans la colonie, face aux centaines d'Iroquois qui sont à l'affût dans les bois. En 1662, les raids continuent de faire impunément d'autres victimes, dont Lambert Closse, major de Montréal.

On décide alors en haut lieu, au cours de cette année, de lever une autre centaine de soldats pour le Canada. Ils arrivent en octobre, répartis en deux compagnies, à bord de L'Aigle d'or et de La Flûte royale. Ces navires sont chargés, en outre, « des marchandises et munitions que l'on envoye pour les magasins ». Tout cela est encore bien insuffisant, face aux besoins de la colonie, mais un nouvel élément s'est ajouté au dossier : c'est sous la direction d'un nouveau conseiller d'État et intendant des finances, Jean-Baptiste Colbert, que ces soldats ont été levés et équipés. Cet homme d'envergure est également en charge de la Marine royale, dont ces deux navires ont été détachés. Il ne s'agit pas encore cependant de l'envoi d'une véritable troupe royale, mais plutôt d'une forme de subvention accordée par le roi à la Compagnie des Cent-Associés. Cette aide constitue, surtout, la première manifestation d'un nouvel intérêt royal pour les colonies en général, et le Canada en particulier.

D'autre part, c'est le 27 janvier 1663, en attendant les renforts promis, qui n'arrivent pas, que se forme à Montréal le premier corps de volontaires : la milice de la Sainte-Famille de Jésus-Marie-Joseph. Son but est de venir en aide à la garnison qui ne compte alors qu'une douzaine d'hommes, notamment pour monter la garde. Quelque 139 hommes s'y enrôlent. Ils forment 20 escouades de sept hommes chacune, incluant un caporal élu par ses camarades. De ces 20 caporaux, quatre seulement ont une expérience militaire. Ce corps sera dissous à l'arrivée des renforts, en 1665, et remplacé par une milice permanente.

Des colonies fragiles

En 1660, malgré tous leurs efforts pour s'implanter en Amérique du Nord, les Français ne peuvent guère se réjouir des résultats obtenus. Les Relations des Jésuites, publiées en France, dépeignent le Canada comme un endroit peu accueillant. La description du martyre des missionnaires n'a rien pour inciter la venue de nouveaux colons ! Pour protéger une colonie aussi exposée, il faudrait beaucoup de soldats. Or, la garnison est squelettique. L'Acadie offre peu d'attraits, avec son territoire trop convoité qui, finalement, glisse entre les doigts de la France et passe aux Anglais de Boston.

Il reste, néanmoins, qu'à travers tous ces avatars une Nouvelle-France a pris racine en Amérique du Nord. Elle vivote tant bien que mal, et sur un pied de guerre à peu près permanent, car personne n'y est à l'abri des Iroquois. Elle n'est pas la seule, cependant, à s'enraciner sur ce continent, pendant la première moitié du XVIIe siècle. Vers 1660, la Nouvelle-Hollande compte environ 10 000 habitants et les colonies anglaises quelque 90000.

La Nouvelle-France, elle, ne rassemble en tout et pour tout que 3 500 âmes... Il faudra une solution énergique pour qu'elle puisse prospérer et s'étendre sur de vastes territoires. Celle qu'adoptera la France sera essentiellement d'ordre militaire.

A découvrir aussi

- L'Empire militaire1000-1754

- Les Compagnies franches de la Marine du Canada1000-1754

- Les défis de la nature1000-1754

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 6 autres membres